El olvido de la vanguardia

| Ensayos(Primera parte de dos)

Prefacio

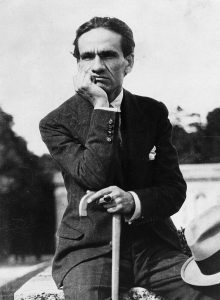

César Vallejo en 1929. Wikimedia

La vanguardia: la oreja de arte de Van Gogh sobre el césped del sueño americano de los cincuenta en una película de David Lynch. O todavía: el ready made como protagonista simbólico en el lugar de las estéticas contrapuestas, como llama Jacques Rancière[1] al cine. Es una pregunta que es un interrogatorio que implica directamente a un otro que intentamos ubicar porque no se sabe muy bien donde está; es un deseo, una nostalgia, no sé si una sospecha —salvo que toda pregunta lo sea—. ¿Por qué ahora? Ahora es el tiempo “de la igualdad”, o sea, el tiempo del mundo sometido a la instancia de un capital que encarna todavía, de forma viva, el motor deseante de una civilización, motor válido tanto para los relegados como para los beneficiados. El abismo del horror se abre entre ambos: si el porcentaje es real, ese 1% que detenta la riqueza del 99% que no la tiene también tiene que ser real. Pero no se ve como grupo, cosa o multitud. Mucho menos el 99% restante, algo así como la totalidad que nos engloba y que desde adentro no podemos abarcar con la mirada ni con la percepción y poco con el pensamiento. Vivimos espectralmente lo que sabemos. Y ahora queremos saber y preguntamos por la vanguardia —algo que debía tener que ver, en la época de su existencia activa, en la calle, con el 30% de la riqueza del 70% restante que no la tenía y a veces la miraba (entre 1920 y 1930, sin duda)—. Más adelante, en la década de los sesenta, la relación de la vanguardia con el mundo se democratizó: con el movimiento situacionista debe haber alcanzado un efecto equivalente al 50% de los detentadores de la riqueza del otro 50% que no la tiene. Nuestra necesidad es la de refrendar el archivo para saber en qué lugar está la vanguardia en este momento en que por lo menos algunos creemos que hay que actuar y no sabemos muy bien cómo —o sí: pero sin conocer las consecuencias de ese cómo—.

¿Dónde está la vanguardia en este momento de necesidad de movilización general? Aquí tocamos algo. En la pregunta parece emerger algo de historia, algo real que indica que hubo efectivamente una vanguardia. En el mundo estalinista, esa vanguardia aparecía realizada a su manera como un Frank Sinatra bolchevique; en el mundo nazi, perseguida por un ideal no disolutivo del arte sino profundamente estetizante; en el mundo fascista, empleada como voluntad y ejercicio de dominio todo el tiempo visto desde arriba, desde el espacio de la altura de la aviación mussoliniana, como observa Paul Virilio: “no quiero jugar con las palabras” dice Virilio, “pero fíjense en este significante: ‘ARIO/AEREO’.”[2] Algo de historia, algo que sea contundente en cuanto reconocer el acontecimiento y no las reelaboraciones y las variaciones al infinito del mundo de la memoria y del archivo cultural en que vivimos los que nos planteamos, en ámbitos como éste, la pregunta por la vanguardia.

Pero si preguntamos por algo real en relación a la vanguardia podemos contestar de inmediato que no hay vanguardia desde el momento en que se habla de globalización: el ejercicio de la totalidad global choca con o inhibe la posibilidad de una secuencia donde haya un antes y un después, un grupo de alucinados que van adelante para informar sobre el movimiento del enemigo, colocado aquí en el lugar de lo que vendrá: el futuro que vendrá, el enemigo que vendrá. Un mínimo ejercicio paranoico es necesario para que haya vanguardia. De manera que hablar realmente de vanguardia es hablar de algo que surge con carácter venidero en un espacio al que ya no puede alterar, un espacio descentrado que informa desde todos los lugares y no uno solo. Lo nuevo no toma entonces el conducto o la dirección de lo imposible aquí —ese es el terreno del arte— sino la ubicación de un posible entre otros posibles. Lo nuevo no es el lugar de la promesa: lo nuevo es el mientras tanto, el espacio que queda entre la aparición de un nuevo y la aparición de otro nuevo. Aparece la paradoja: lo nuevo, el espacio entre dos nuevos. Dicho de otro modo, aunque parezca lo contrario: no hay lugar para lo viejo —“país”, diría Cormac McCarthy—.

Y digo “aunque parezca lo contrario” porque se vive una sobredosis arqueológica, una especie de culto a la admiración de lo que fue, un afecto hacia esa piedra —esa memoria— que no vive la penuria del presente, esa piedra que soporta que la pisen, esa piedra que soporta a los que hacen en este momento la historia. Esto podría hablar de una vanguardia realizada en este sentido: la eliminación del espacio de todo lo viejo promete una civilización de eliminación constante, es decir, una civilización que necesita eliminarse a sí misma en ciertas partes, un culto autofágico social. Lo global impide la manifestación de la vanguardia tal cual. Ampara la percepción —y la producción— de todos los estilos y los repertorios. Hay un punto vanguardia, un punto barroco, un punto clásico, un punto renacentista, un punto medieval. Imaginariamente, pero de manera real, podemos ir allí.

Este momento, el viaje hacia el allí o allá (que equivale a la vuelta de cabeza de Orfeo que desaparece a Eurídice, el objeto de su deseo que los dioses prometieron devolverle si bajaba al inframundo y emprendía el camino de regreso —la cuesta arriba— seguido por ella pero sin volver la cabeza) implica una desaparición. Pero no una desaparición de lo que nos sigue si no de lo que sigue, de lo que viene, de lo futuro. La tecnología promete un desarrollo ilimitado, pero no habla del lugar para esa objetualidad o para esa inmaterialidad. Podría decirse que la multiplicación de objetos producidos es inversamente proporcional al lugar real existente para ellos.

Nosotros no pedimos eso: no pedimos localización de la vanguardia, su lugar real. Me temo —o me alegro por— que lo que se demanda con la pregunta por la vanguardia es la pregunta por aquella rebeldía que quiso ser revolución, por aquellos levantamientos contra el orden y la mirada, por aquellos que dieron la vida por una transformación. No pienso en un combatiente del ejército rojo enfrentado al soldado alemán que invade territorio soviético. Pienso en Giacometti, en ese Giacometti que cruza la calle bajo una fuerte lluvia y se mete en un bar parisino situado en una esquina de agua empozada abajo. No es una imagen de Giacometti: es una imagen de Giacometti bajo la lluvia, el escultor interactuando en la realidad cotidiana, entrando a un bar. Aunque también podía pensar en un comunero de la Comuna de París de 1871 que levanta su fusil y le dispara a un reloj —cosa que atrae la atención de Walter Benjamin—. Que podría haber dicho: le llegó la hora a la hora, o: es la hora de la hora, la hora misma, el momento de la hora donde el tiempo antiguo se suspende hasta que aparezca un nuevo tiempo. Como en el caso de la pirámide: los faraones son los actores intelectuales del monumento, pero los que levantan —o sea, los levantados— pertenecen a la arcilla y a la piedra, al ingrediente que construye el monumento. No hay archivo para el arcillero. ¿Qué se va a archivar? El movimiento contra el monumento podría muy bien ser una divisa sintética de la vanguardia. Ese comunero que también era un levantado en el sentido de que no soporta más la horizontalidad del sometido.

O sea: pienso en momentos, en partículas, como en un intento de aprehender el margen del acontecimiento valorando puntos que bordean la autonomía, pero también la anonimia. Quiero decir: la aprehensión del fenómeno rodeado de pompa fúnebre o de bombos y platillos —o de las dos cosas juntas, como en México— no nos dice nada. No pregunto por el Guernica (se dice que un crítico alemán le preguntó a Picasso por su obra más famosa, el cuadro que representa —es un decir, en la medida en que el cubismo represente— el bombardeo de Guernica. Y Picasso le responde: “¿Mi obra el Guernica? ¡Eso lo hicieron ustedes!”)[3] pero tampoco pregunto por la mirada de una de sus tantas mujeres. Puedo preguntar por la pezuña del toro o por la sombra del árbol que daba a la ventana en su mansión en las afueras de París, dando por cierto que Picasso tenía una mansión en las afueras de París, cosa de la cual no sé nada.

Pendiente: la pregunta por la vanguardia poética en América Latina

Este tema ha sido medular en mis reflexiones sobre la poesía en América Latina.[4] La vanguardia poética en el continente se manifiesta con signo contrario al europeo: mientras que en Europa, para el núcleo “duro” de la tradición y la tematización poéticas, basadas en una alteración formal de superficie pero lejos de una radicalidad transformadora, la vanguardia es una certeza de ruina (T.S. Eliot y Rainer Maria Rilke son ejemplares de lo que digo), en América Latina la cuestión de la vanguardia poética se abre casi como posibilidad entera de nacimiento real, luego de un Darío que había preparado el terreno con distintos abonos formales extra-castellanos. A partir de estas ideas, me pareció clara la proliferación de caminos en que se convierte la poesía latinoamericana como diferencia dentro del marco de la lengua. Recurrí a los talismanes de Trilce de César Vallejo (1922), de Altazor de Vicente Huidobro (1931), de Residencia en la tierra de Pablo Neruda (1933) como muestras de una primera vanguardia consistente. Pero luego, también, al ejemplo de recuperación de la aventura vanguardista —una vanguardia peculiar, interior, ensimismada— del insólito En la masmédula de Oliverio Girondo (1954), asombroso reaparecer de una vanguardia dentro de la vanguardia, ya que Girondo nunca consideró su pasaje por la búsqueda formal como un momento transitorio.

Desde otro ángulo, la cuestión de la vanguardia en Brasil tiene un carácter más radical que en la zona latinoamericana de habla castellana. Desde la Semana de Arte Moderno de São Paulo, en 1922, la condición de apertura que se permiten la poesía y el arte brasileños es aleccionadora. Uno de los integrantes de la Semana —en la que participaron, entre otros, Mario de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, las pintoras Pagú y Tarsila do Amaral—, el poeta y pensador Oswald de Andrade, teoriza unos años después, en 1928, el Manifesto antropofágico. Se propone en ese texto, con un punto de apoyo en el lugar real de los artistas latinoamericanos, el ritual cultural de devoración de los productos metropolitanos (la palabra es usada todavía por Oswald de Andrade como tributo a su visión de la dialéctica imperialismo/neocolonia) y su reelaboración local para lanzarlos otra vez con signo propio e igual valor de mercado que los productos originales. Oswald de Andrade ya veía el horizonte de competencia cultural mercadotécnica y coloca la producción simbólica a la par de la producción de objetos de valor de uso. Se reelabora a partir de ahí toda una noción de originalidad de los productos artísticos.

Ese texto está en la base teórica del movimiento de Poesía Concreta (1952), creado en São Paulo por los poetas Haroldo de Campos, Décio Pignatari y Augusto de Campos, uno de los intentos más rigurosos de recuperación conflictiva de la vanguardia en América Latina. Su efecto polémico e influencia fueron intensos desde el inicio del movimiento. Octavio Paz, en la teorización que rodea su poema Blanco (1966, escrito en la India) reconoce la influencia en el texto de los poetas concretos de São Paulo. El sustrato polémico que generaron las posiciones del Manifesto en la cultura brasileña y, desde hace unos años, en la cultura latinoamericana, ha sido determinante. La conciencia del lugar de la producción simbólica, de las condiciones de esa producción y de las relaciones de intercambio inter-simbólico con el mundo, han desplazado las posturas de victimización en que se han colocado las culturas latinoamericanas, muchas veces por costumbre y por una mentalidad colonizada que tiende hacia posiciones de igualdad basadas en un concepto diferencial claro. Ese desplazamiento implicaría la renuncia a una cierta tecnología de punta, ese primermundismo tecnológico que ha sido el fantasma cultural latinoamericano desde la emancipación de estos países en el siglo XIX hasta la fecha. Sobre todo a partir de la verificación, totalmente práctica, de la falsedad igualitaria de la producción cultural que está en las raíces ideológicas del proyecto global. Escuchar la propuesta andradiana 86 años después es un ejercicio de apoyo teórico todavía definitorio para los artistas y pensadores latinoamericanos.

[1] Jacques Ranciére, La fábula cinematográfica. Reflexiones sobre la ficción en el cine, Barcelona, Paidós, 2005.

[2] Paul Virilio, “Futurismo y fascismo”, en: Los cuadernos del norte. Revista cultural de la Caja de Ahorros de Asturias, año VII, No. 39, noviembre de 1986.

[3] Paul Virilio, El procedimiento silencio, Barcelona, Paidós, 2001.

[4] Véase Eduardo Milán, Resistir. Insistencias sobre el presente poético, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1994, 2da. edición, Fondo de Cultura Económica, 2004; Justificación material. Ensayos sobre poesía latinoamericana; México, UACM, 2004; Una crisis de ornamento. Sobre poesía mexicana; México, UACM, 2012; No hay, de veras, veredas. Ensayos aproximados; Madrid, Libros de la resistencia, 2012.

Eduardo Milán Rivera, Uruguay, 1952. Es poeta y ensayista residente en México. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Vuelta y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es autor de una treintena de libros de poesía, además de volúmenes de ensayos y antologías. Su título más reciente es Reversura (2024).

Autores

Eduardo Milán

Rivera, Uruguay, 1952. Es poeta y ensayista residente en México. Fue miembro del consejo de redacción de la revista Vuelta y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es autor de una treintena de libros de poesía, además de volúmenes de ensayos y antologías. Su título más reciente es Reversura (2024).

Víctor Palomo

/ Saltillo, Coahuila, 1969. Poeta y editor. Obtuvo el tercer lugar en el Primer Certamen de Poesía Manuel Acuña y mención honorífica en la cuarta edición del mismo. Tiene publicados los libros de poesía Cartas de Amor para la Señorita Frankenstein (1999), y Vigilancias: poemas y canciones (2015). Obtuvo el Premio Nacional de Novela “Ignacio Manuel Altamirano” 2016 por su novela El pasado.

Sor Juana Inés de la Cruz

/ San Miguel Nepantla, Estado de México, 1648-Ciudad de México, 1695. Poeta, dramaturga y prosista. Una de las mayores figuras del barroco en lengua española junto con Góngora y Quevedo, y la más célebre exponente de los Siglos de Oro en América. Autora, entre otras obras, del extenso poema Primero sueño.

Margarita León

/ Santiago de Anaya, Hidalgo, 1983. Poeta bilingüe otomí/hñähñu-español y traductora. Ha publicado poesía en diversas antologías, revistas y suplementos culturales de México y el extranjero. En 2019 publicó su libro Ya Bꞌospi. Cenizas. Aproximaciones al otomí, libro de poesía bilingüe (hñähñu-español). En 2020 publicó, también de forma bilingüe, Feni 1990 / Memoria 1990. En 2022 publicó Ya pa otho ya xudi [El tiempo sin sombra] y Ya majuäni ya ñähñu [Aforismos otomíes]. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, al griego, al francés y al bengalí. Forma parte del cuerpo docente del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad PUIC-UNAM, donde imparte el tema “Mujeres indígenas” de la materia optativa transversal “México, nación multicultural”. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).

Coral Bracho

/ Ciudad de México, 1951. Poeta. Es una de las más destacadas figuras de la poesía mexicana y latinoamericana contemporánea. Ha sido becaria de la Fundación Guggenheim y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Es autora de, entre otros libros, El ser que va a morir (Premio Nacional de Poesía de Aguascalientes 1981) y Ese espacio, ese jardín (Premio Xavier Villaurrutia 2003), los cuales fueron compilados en su Poesía reunida (1977-2018) (2019).

Adrienne Rich

/ Baltimore, Estados Unidos, 1929-Santa Cruz, Estados Unidos, 2012. Poeta, ensayista, feminista y activista por los derechos de las lesbianas, es una figura clave en la historia reciente de la poesía y del pensamiento estadounidenses. Algunos de sus libros traducidos al español son: Poemas (1963-2000) (2005), Sobre mentiras, secretos y silencios (2011), El sueño de una lengua común (2019) y Sumergirse en el naufragio (2021).

María García Zambrano

/ Elda, España, 1973. Poeta. Profesora y doctora en Literatura por la Universidad de Sevilla. Cursó el posgrado de Letras Modernas en la Universidad Paris-Saint Denis, además de haber realizado estudios en Semiótica y Literatura en la Universidad de Lima y la de Buenos Aires. Autora de los libros de poemas El sentido de este viaje (2007), Menos miedo (2012, Premio Carmen Conde y semifinalista del Premio Ausiàs March al mejor poemario), La hija (2015), Diarios de la alegría (2019) y Esta ira (2023).

Yaissa Jiménez

/ Santo Domingo, República Dominicana, 1986. Poeta, ensayista, narradora, guionista, ghost writer, performer y crítica de música. Es autora del libro de poemas Ritual papaya (2018). Ha participado en encuentros internacionales de poesía y slam poetry, entre ellos el Festival Poesía en Voz Alta (Casa del Lago UNAM).

Mariela Dreyfus

/ Lima, Perú, 1960. Poeta. Reside en Nueva York desde 1989. Estudió en las universidades de San Marcos (Lima) y Columbia (Nueva York), donde obtuvo un Doctorado en Literaturas Latinoamericanas en 1996. Ha publicado los libros de poemas Memorias de Electra (1984), Placer fantasma (1993), Ónix (2001), Pez (2005), Morir es un arte (2010) y Cuaderno músico precedido de Morir es un arte (2015), todos incluidos en el tomo Gravedad. Poemas reunidos (2017). Su más reciente libro es Arúspice rascacielos. Poesía selecta (prólogo y selección de J. L. Rico, 2021). Ganó el Premio de Poesía de la Asociación Peruano-Japonesa en 1992 por Placer fantasma y en 2014 fue reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura, en el rubro Poesía, por el Ministerio de Cultura del Perú. Actualmente enseña poesía y traducción poética en la Maestría de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Nueva York (NYU).

Jorge Esquinca

Ciudad de México, 1957. Poeta, ensayista, traductor y editor. Autor de una veintena de libros, entre los que destacan El huso de Andrómeda (poesía) y Rimbaud A/Z (ensayo), publicados ambos en 2023. Traductor de poetas de lengua inglesa y francesa, dirige el sello Mano Santa Editores, especializado en pequeños libros de poesía. Vive en San Antonio Tlayacapan, en la ribera del lago de Chapala, Jalisco.

Tanya Huntington

Dakota del Sur, Estados Unidos, 1969. Artista y escritora binacional, es Jefa de Redacción de la revista bilingüe Literal: Voces latinoamericanas y autora de varios libros, de los cuales el más reciente es Solastalgia (Almadía / UAA, 2018). Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca. Su cuenta en Twitter es @TanyaHuntington.