09 septiembre 2019

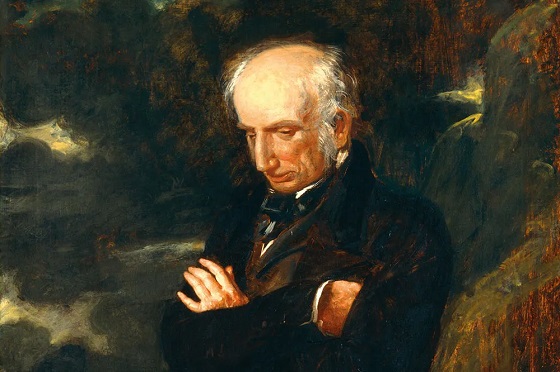

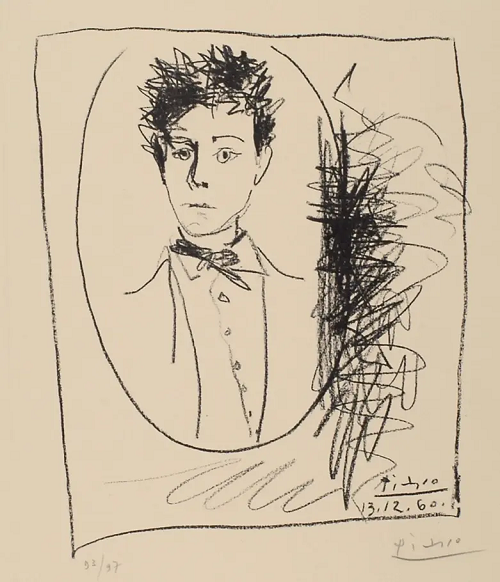

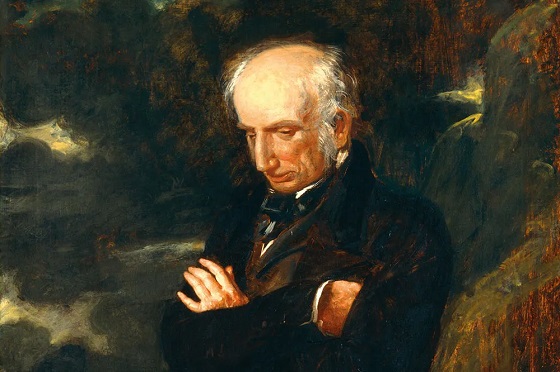

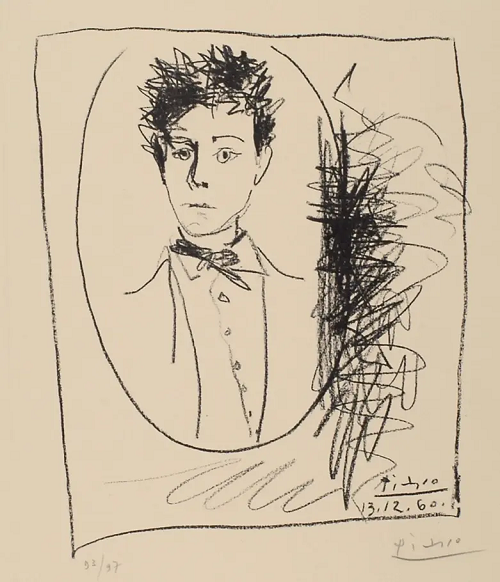

Jules Barbey d’Aurevilly y Giovanna Enríquez

Porque te odio, Sol, ¡oh, sí!, te odio, como/ el testigo impasible de terrenos dolores…/ Cual a un hombre, cosa de fuego, sin corazón,/ ¡te odio! Pasa el ser que adoramos: no mueres tú./ El verdadero sol que da la vida, ojo azul,/ perderá un día su azul, su fuego, su belleza,/ y la alumbrarás tú con luz impía, insultante/ de inmortalidad.

Traducciones