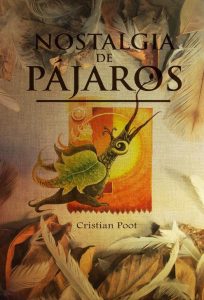

Cristian Poot, Nostalgia de pájaros, Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto, 2015, 40 pp.

Cristian Poot (Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 1992) entrega su primer poemario, Nostalgia de pájaros, que, a decir del prologuista José Antonio Íñiguez, “demuestra la valentía y el vuelo de un autor joven que ha decidido situar su palabra firme en nosotros”. La palabra de Poot no sólo se asienta con firmeza y hondura en los lectores por su calidad técnica, sino por imbricarse profundamente en la tradición literaria de Quintana Roo.

Cristian Poot (Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo, 1992) entrega su primer poemario, Nostalgia de pájaros, que, a decir del prologuista José Antonio Íñiguez, “demuestra la valentía y el vuelo de un autor joven que ha decidido situar su palabra firme en nosotros”. La palabra de Poot no sólo se asienta con firmeza y hondura en los lectores por su calidad técnica, sino por imbricarse profundamente en la tradición literaria de Quintana Roo.

A modo de carta descriptiva, el libro está conformado por una dedicatoria, un par de epígrafes (José Emilio Pacheco y Eugenio Montejo) y dieciséis poemas estructurados en cuatro secciones que dialogan a través de la reiteración de las figuras del árbol, la oruga-crisálida-mariposa y los pájaros. Esta intratextualidad pide ser leída como binomios que completan el círculo, como puede verse en los versos de “Génesis” y “A una mariposa”, respectivamente:

ordenabas nuestro canto

Tal vez, cuando eras todavía una oruga,

nunca pensaste charlar con un ave.

Las cuatro secciones se configuran como un viaje en el que nos hallamos ante el problema mítico, metafísico o histórico del origen. En la primera, predomina la semántica del pasado (“Yo, aún sin existir, / sin todavía ser un pájaro”) y un complejo uso pronominal que establece relaciones de identidad y alteridad entre las personas verbales, como se puede ver en “Taxonomía de aves”:

para medir los días y las noches,

existe el tiempo porque ellos lo inventaron.

Y nos clasificaron en especies,

según el color de nuestras plumas.

Al cierre de esa sección, con un desplazamiento del pasado originario hacia el presente, se configuran la razón y la conciencia humanas —como medida de todas las cosas—, como elementos que separan a la voz lírica del mundo natural.

en dónde están los pájaros,

cuando todo es oscuridad.

En la segunda sección acudimos a la rendición del yo lírico ante aquellas razón y conciencia, de donde se desprende una nostalgia por el pasado edénico, cada vez más extraño e imposible: “Hoy mora el trino / donde mora la ausencia”. En este punto, la ausencia transmuta en angustia y agotamiento, como se lee en “Promesa de árbol”:

se vuelve angustia

porque no estoy del todo en la tierra

Así, la voz de la primera sección experimenta una profunda desgarradura y acepta la derrota ante el orden moderno y racional, lo que deriva en la tercera sección cuyo título, “Paroxismos”, no resulta gratuito. La RAE define esta palabra como “exaltación extrema de los afectos y pasiones” o “exacerbación de una enfermedad”, y ambos significados están presentes.

se redujo a leña.

Ya no pertenezco a este sitio.

La desolación culmina en una revelación particular: la naturaleza permanece únicamente en el lenguaje. Esto, como lo ha señalado Derrida, es un laberinto de suplementos, palabras que no alcanzan la presencia. Así, la naturaleza es sólo un recuerdo del yo lírico.

En la cuarta y última sección, el autor ha emigrado desde la naturaleza del origen a la ciudad, donde experimenta un contexto avasallador:

en que sigo aquí sobre el asfalto,

rodeado por monstruosos edificios,

de tristes estaciones,

y calles sin dios de niños trabajando

Pese al mundo urbano, hay un recuerdo constante —el nostalgiar del sujeto migrante propuesto por Cornejo Polar—1 que trae una y otra vez aquello que se ha perdido y asalta desde cada árbol que se encuentra a su paso en la ciudad.

y entre construcciones

a las que ya te has acostumbrado,

guardas el mensaje

que te permita comenzar

desde el principio.

Ahora bien, como decía al principio: este poemario, este nostalgiar, viene a situarse como un latido en el corazón mismo de la tradición literaria quintanarroense, ya que recupera temas que han sido reiterativos en su canon: la naturaleza, la memoria, la migración y uno que conjuga de cierta forma los tres anteriores: la tensión entre modernidad y tradición, entre lo urbano y lo rural.

Nostalgia de pájaros se hermana con otras de obras de la región que han abordado el tema de la naturaleza y la nostalgia (la más antigua de ellas, el poema “Vuelta a la patria” de Wenceslao Alpuche, publicado en 1887). Asimismo, dialoga con Ramón Iván Suárez Caamal —pienso en Bajo el signo del árbol (1986)— y Juan Domingo Argüelles —Yo no creo en la muerte (1982), Merecimiento del alba (1987) y Como el mar que regresa (1990), donde este poeta dibuja una y otra vez la añoranza por el paisaje del terruño perdido.

Indeleble, “convaleciente de recuerdos”, el libro de Cristian Poot perpetúa en sus páginas una geografía literaria digna de conocerse.

1 “Condición migrante e intertextualidad multicultural: El caso de Arguedas”, en Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, año 21, no. 42: 101-109, 1995.

Autor

David Anuar

/ Cancún, Quintana Roo, 1989. Licenciado en Literatura Latinoamericana y maestro en Historia. Ha sido becario del PECDA y de la Fundación para las Letras Mexicanas. Es autor de Cuatro ensayos sobre poesía hispanoamericana (2014), Estrellas errantes (2016) y Seriales y otros cuentos cortos (2018), y editor de la antología Contramarea. Breve antología de poesía joven de Quintana Roo (2017) y de la obra completa de Adriana Cupul Itzá: Y mi cuerpo no ha muerto. Poesía recuperada (1993-2002) (2019).