Todos los días —lo que de ellos podemos recordar— se han preservado de una u otra forma en la escritura, desde la cuneiforme hasta los códigos fuente. Transformamos los soles en palabras y a estas les cortamos las alas para que, a diferencia nuestra, no se vayan: verba volant, scripta manent. Tal vez detrás de la escritura están los sueños o la imaginación: lo que cambia y se disipa si no se atrapa antes de que sea demasiado tarde.

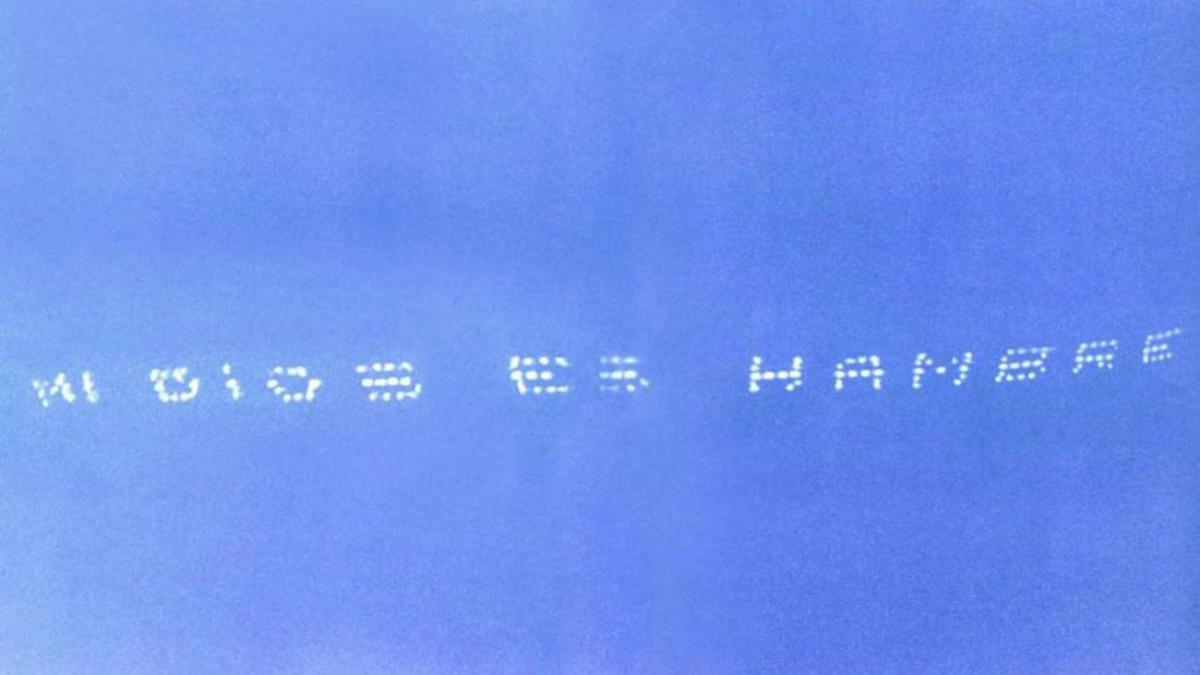

Es el 2 de junio de 1982. En el cielo de Nueva York aparecen quince líneas escritas con cinco aviones skytypers. No son propaganda ni mensajes de otro mundo: es un poema, que nace, dura algunos minutos y se desvanece. El poema se llama “La vida nueva” y fue soñado por Raúl Zurita (Santiago de Chile, 1950). Es un texto con un ciclo de vida peculiar: fue escrito, pero no permaneció.

Del borroso neolítico se han conservado los primeros registros de la memoria humana: las bullae mesopotámicas, que inscribían en pictogramas —es decir, con figuras y símbolos— propiedades, como cabezas de ganado, o dejaban constancia de los trueques realizados. El fin era inmediato y práctico: la administración o el comercio, y coincide con el sedentarismo, la fijación de las comunidades en un sitio.

Antes de resguardarse en tablillas y papiros, la poesía se cantaba: era libre de moverse y habitaba el aire. En la Antigüedad, eso implicaba una poesía volátil porque la memoria se cansa y llega a agotarse, mientras que, en ocasiones, las palabras se confunden con otras, se prohíben o dejar de entenderse; incluso pueden olvidarse.

Un canto reproduce la naturaleza misma de sus voces: inventa, combate el olvido, ama, lamenta, cambia, se repite: es y se desvanece. La única manera de preservar esa poesía literalmente viva —esa oratura, para emplear el término de Pio Zirimu— era a través de la vida, es decir, de las personas. Como de una generación a otra en las leyes de Mendel, las canciones iban adquiriendo otros rasgos, apariencias distintas, nuevas maneras de pensar y de decir las cosas.

Milenios más tarde se empezaron a escribir. La escritura cuneiforme de Sumer logró conservar algunas shìr (“canción” o “encantamiento”) hasta nuestros días; muchísimas otras se deshicieron en el polvo del desierto. Así podemos leer y repetir algunos versos de Enheduanna —poeta y sacerdotisa nacida en el siglo XXIII a. n. e.—, la primera autora conocida de la historia.

Como escribir se hizo sinónimo de preservar, creció la desconfianza hacia las palabras habladas por ser efímeras: al día de hoy, ¿no cae más rápido un hablador que un cojo? La primera epístola de Juan invita al amor “[no] de palabras y lengua, sino de hecho y en verdad”. Las palabras, parece insinuar este versículo, solo valen escritas o encarnadas: materializadas sobre un pergamino o con el cuerpo.

El poeta sirio Adonis resumirá, muchos siglos después, el principio filosófico de la potencia y el acto: “Palabra — primavera perpetua. Acción — otoño sin fin”.

*

Al hablar de palabras fugaces, pienso en las canciones sumerias y egipcias que nunca leeremos; inútil es soñar con escucharlas. Imagino los himnos o los cánticos rituales en momentos de desesperación, alegría o angustia. Antes bastaba liberar las palabras en el aire y verlas parpadear, como luciérnagas, para que algo pudiera suceder: desde una buena cosecha hasta ablandar la tierra de los muertos.

*

Los versos de Zurita en el cielo me conmueven tanto por ser inmensamente frágiles. Nada queda de ellos sino las fotografías en Anteparaíso (1982) y el video que demuestra que fueron. (Otra vez Adonis: “Lo efímero es la cosa más bella que posee la eternidad”.) Nací más de diez años después en la Ciudad de México, y solo puedo imaginar esa escritura que pudo ocurrir y tuvo que difuminarse. Algo así como escuchar una leyenda frente al fuego: “en esos días, cuando las nubes hablaban…”

Canturreo unos versos del Himno Nacional: “que en el cielo tu eterno destino / por el dedo de Dios se escribió”, del romántico potosino González Bocanegra, los que siempre se entonan los lunes a primera hora en todas las escuelas mexicanas. También pienso en el final de la canción de Polifemo, de la Fábula… de Góngora:

por igualarme la montaña en vano,

y en los cielos, desde esta roca puedo

escribir mis desdichas con el dedo?

Por un lado, la imagen divina del autor que escribe el devenir de nuestras vidas; por otro, la imagen fantástica de un cíclope que, por su tamaño, puede alzar el brazo y enlistar sus penas de amor en la pizarra del cielo. Desde que andamos en dos pies, el cielo ya se había pensado como una voz que comunica, un monólogo celeste que hay que atender sin chistar: el sitio adonde alzar los ojos para leer las estrellas, los soles decayendo, las épocas de frío, las viejas fábulas, el futuro acechando.

Sin embargo, la imaginación de Góngora fue quizá de las primeras que quiso reflejar en el cielo los anhelos del suelo, aunque solo un ser mitológico fuera capaz de llevarlo a cabo. Un par de siglos más tarde, aparecerá el primer atlas estelar de palabras y la blancheur rigide dérisoire [blancura rígida irrisoria] de las páginas donde Stéphane Mallarmé trazó Un coup de dés…, su poema-constelación.

Ahora los skytypers son tan poco legendarios como los encendedores, y cabe aclarar que la primera línea en el cielo no fue escrita por el dedo de Dios ni por la poesía, sino por el comercio (¿el ciclo de la historia?): en 1932, el piloto Andy Stinis escribió un solo renglón aéreo para una pequeña compañía estadounidense. Las primeras palabras que se hicieron visibles en el aire fueron “Pepsi-Cola”.

Escribir en el cielo es acercarlo. Volverlo endeble. Involucrarlo en nuestra vida. Compartirlo. Que la poesía penetre en un espacio físico, más allá de la imprenta, nos permite apreciarla en toda su dimensión: no como un objeto arrumbado en la abstracción o en las alcantarillas de lo práctico, sino como un hecho concreto, limitado y necesario, igual que una silla o un submarino.

Escribir palabras que van a borrarse es recordar que la poesía no puede ser eterna porque la eternidad es una suma de finales ajenos. Y la poesía es tremendamente nuestra, y muere y sigue naciendo en nuestros huesos como el amor y el miedo.

*

En una tablilla sumeria del tercer milenio a.n.e., traducida por Samuel Noah Kramer, aparece la siguiente inscripción: “la canción [la poesía], parecida a la orilla del mar, a la orilla de los lejanos canales, es el corazón de la canción lejana”.

Dentro de muchos siglos, alguna expedición arqueológica que busque restos del Antropoceno quizá reactive una tablet y logre descifrar que, para el poeta chileno Raúl Zurita, “ningún poema es poema si no puede ser recitado frente al mar en voz alta”.

Tal vez en ese tiempo sea posible hacer poesía en el agua.

*

En 1979, durante la brutal dictadura pinochetista, Raúl Zurita escribió “¿Qué es el Paraíso?”, un manifiesto que plantea la idea rectora de su primer ciclo poético, constituido por Purgatorio, Anteparaíso y La vida nueva. Su trabajo en la obra del Paraíso: “asumir en los límites de nuestra vida la construcción del Paraíso”, que no es inmaterial ni preexistente, sino tangible y con posibilidad de realizarlo.

La propuesta de Zurita implica que la creación de dicho Paraíso es una responsabilidad común. Por otro lado, aboga por la corrección del dolor a partir de la transgresión de las “grandes” obras artísticas e intelectuales —muertas o que terminan en la muerte: la no incidencia en la realidad— y la ficción colectiva: “ficción produciendo vida […], no para el arte en el arte sino para el arte en la vida, una actividad productora de un nuevo sentido de belleza en la vida”.

*

Veo/leo “La vida nueva” y pienso en una pequeña historia de la humanidad. Este poema es la marca en el cielo que Zurita plantea en su manifiesto, el intento de corregir las cicatrices personales y colectivas, y las expectativas que se han acumulado sobre la atmósfera —ese lugar que nuestras manos no han podido rasgar ni acariciar—: hambre, nieve, pampa, no, desengaño, carroña, paraíso, chicano, cáncer, vacío, herida, ghetto, dolor.

*

“MI DIOS ES MI AMOR DE DIOS”: es el verso final. ¿Nombrar a dios “mi amor de dios” es darse cuenta de haberse aferrado a la idea del milagro? ¿Es una alarma que despierta del sueño para ver que, detrás de las nubes, no nos escucha nadie? ¿Todo fue una proyección, una función en la que vuelven a prender las luces para mostrar una pantalla en blanco? ¿O es exhalar aliviados hacia esa página vacía y entender que allá nada, sino lo mío, lo nuestro: lo de aquí? Tal vez no es un querer llegar a las esferas celestes ni a los recuerdos que son, sino aún más arriba: al sitio en el mundo que se quiere. Es la nueva intelligenza de la que habla Dante al final de su Vita nuova:

Oltre la spera che più larga gira

passa ‘l sospiro ch’esce del mio core:

intelligenza nova, che l’Amore

piangendo mette in lui, pur su lo tira.

[Más allá de la esfera que más gira

sube un suspiro de mi corazón:

inteligencia nueva, que el amor

le da llorando, más lo lanza arriba.]

Durante muchos siglos solo se pensó la poesía como trazos imborrables, ya fueran tallados, impregnados o impresos. “La vida nueva”, escrita con humo, me hace pensar en las canciones sumerias y egipcias, en su fugacidad y su extraña manera de afectar la realidad.

Leo Anteparaíso como un cielo impreso. En él se intercalan las fotografías del humo y, entre ellas, todos los versos que componen las quince nubes se revelan: los poemas de las playas de Chile y las terribles cordilleras, las pastorales y el “esplendor en el viento”. Anteparaíso sería entonces un solo poema hecho, a la manera dantesca, de visiones o sueños. Y, a diferencia de Alighieri, Zurita —ingeniero de profesión— redacta un anteproyecto que intenta corregir la violentísima experiencia de la dictadura: un borrador de una vida distinta.

Si la imaginación no vuelve real el Paraíso, el hecho de imaginarlo abre la pesada puerta de lo posible. De ahí la postura estética —y física— del libro: ante-, “frente a, en presencia de”. ¿Y cómo leer/ver “La vida nueva” si no es delante nuestro? Arriba, sobre el azul realista, sus versos aproximan el cielo a nuestros dedos. La distancia no importa, conocemos esas palabras: nos identificamos. Y en ese momento es como si el cielo se quebrara. Su fragilidad es, por unos segundos, un espejo de cuerpo y corazón completos: “Lámina sirva el cielo al retrato”, pronosticó Sor Juana.

Por un instante es posible anhelar y vislumbrar incluso un Paraíso, como si la imaginación también estuviera hecha de átomos y fuera un trazo nuestro en los renglones del aire. De manera análoga en el poemario —mallarmeano a su modo—, se pueden volver a ver “las radiantes estrellas” luego de tanta noche.

*

Pero no se puede tapar el sol con un poema: “Porque vinieron a ser solamente retratos de espuma nuestras vidas, pero de piedra fueron las desgracias”, nos recuerda el propio Zurita. Un poema no borrará jamás ninguna marca de dolor o violencia: “la memoria duele ahí donde la toques”, afirma Seferis [tr. de Selma Ancira y Francisco Segovia]. Tampoco descompone las leyes del tiempo o de la física que rigen el presente, como constata Ajmátova:

Puede una pena así mover montañas

y detener la corriente de un gran río

pero no puede quebrar con su fuerza los cerrojos

que nos separan de las celdas y los presos…

[tr. de Monika Zgustova y Olvido García Valdés]

Si acaso, el único campo de acción de la poesía es el futuro: to be is yet to be, that is the question.

*

En 2021 se habría proyectado en la noche de la Ciudad de México una coda de “La vida nueva”, escrita con drones, pero la mala logística de una empresa tecnológica lo impidió. Los nuevos versos fueron publicados en el número 300 de El Cultural, suplemento del diario mexicano La Razón. Esta vez el mismo dios no despierta, no quiere, no siente, no sangra, no viene, no es. Desoladoras, las luces de estos versos también se habrían apagado (aún no existen las baterías perpetuas). Si haberlos escrito es repetir que siempre estamos solos, leerlos/verlos, en cambio, es acompañar la soledad.

*

A veces basta mirar el cielo y pensar que aún es posible escribir otro día, aunque vaya a esfumarse por completo.

Autor

Fabián Espejel

/ Ciudad de México, 1995. Poeta y traductor. Premio Bellas Artes de Poesía Aguascalientes 2023 y Premio Bellas Artes de Traducción Margarita Michelena 2024.Estudió Letras Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Miembro de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios. Es autor de Antártida (2023), de una versión al español de El cementerio marino de Paul Valéry (2023) y editor del libro Bosque de pólvora. Lecturas explosivas sobre Alfonso Reyes (2025).