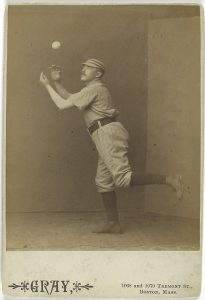

Imaginemos una pradera, en forma de diamante, en la que unos pastores cuidan un pequeño, huidizo meteoro blanco. Y lo hacen en un tiempo fuera del tiempo, reacio al reloj, que dura lo que dura. ¿Hablamos de poesía o de beisbol? De ambos. Poesía lírica, muy probablemente, e incluso bucólica: en beisbol no se dice estadio sino parque, y quienes patrullan son obviamente jardineros. Ah, y parece que van en piyama, como si quisieran gritar: ¡esto es poesía, estúpidos, poesía! Cada jugador, desde su intrínseca soledad, lo sabe: eso que está desempeñando es más que un deporte; un artilugio que se opone a la muerte y a la prisa, que borda jugadas como rimas; que es rico en correspondencias y alusiones, en acentos, en imágenes verosímiles; que no narra nada pero cuenta todo; que estalla de repente en un clímax sonoro; que sólo sucede, sí, como un poema.

Imaginemos una pradera, en forma de diamante, en la que unos pastores cuidan un pequeño, huidizo meteoro blanco. Y lo hacen en un tiempo fuera del tiempo, reacio al reloj, que dura lo que dura. ¿Hablamos de poesía o de beisbol? De ambos. Poesía lírica, muy probablemente, e incluso bucólica: en beisbol no se dice estadio sino parque, y quienes patrullan son obviamente jardineros. Ah, y parece que van en piyama, como si quisieran gritar: ¡esto es poesía, estúpidos, poesía! Cada jugador, desde su intrínseca soledad, lo sabe: eso que está desempeñando es más que un deporte; un artilugio que se opone a la muerte y a la prisa, que borda jugadas como rimas; que es rico en correspondencias y alusiones, en acentos, en imágenes verosímiles; que no narra nada pero cuenta todo; que estalla de repente en un clímax sonoro; que sólo sucede, sí, como un poema.

Intrínseca soledad: la del lanzador sobre el montículo es absoluta, la de bateador lo es aún más, y la de los jardineros fue inmortalizada por un óleo perfecto de Abel Quezada, titulado El fílder del destino, que Vicente Leñero describió así: “…el fílder plantado en la soledad inmensa del jardín central o derecho o izquierdo de un parque de beis con la mirada fija en un profundísimo elevado, como quien espera que caiga la gracia”. Gracia, destino, soledad: estos son términos hermanos del beisbol y que lo alejan de los otros deportes, de la misma forma que términos más rasposos como robo, sacrificio, captura y una inusitada “bola ensalivada”… Los poetas han entendido bien esta combinación de soledad y pathos: en su poema “Charlie Brown en la loma”, Eduardo Lizalde fija una escena brutal:

En la noche asesina, y solo en el montículo,

¡qué soledad a veces, Charlie, pavorosa!,

con casa llena,

y ya en la parte baja de la octava,

y tirando wild pitch –uno tras otro–,

salvaje, eterna soledad, de veras.

Cósmica soledad del lanzador al centro del diamante.

“Viudo en la loma”, llama el poeta al lanzador. Y apunta, sin mencionarla, a la melancolía inherente de un juego que parece no terminar porque parece no haber comenzado, como si siempre hubiera estado ahí. Charlie Brown, lo sabemos, es el más solo y melancólico de los niños, un serpentinero que quiere seguir jugando (aunque va perdiendo 17-0), pero un aguacero torrencial no se lo permite: ni siquiera es bueno para perder.

Es fácil entender por qué a los poetas les interesa el beisbol (y sobre todo, por razones obvias, a los gringos): es una metáfora viva, un poema de nueve entradas, una composición calculadísima aunque sierva del azar y de la contingencia, una concatenación de verbos rapidísimos, unos, y lentísimos otros. Se ha dicho tantas veces: es la odisea en que el bateador-Ulises intenta volver a casa. En ese sentido también es épico, la más civil de las batallas. Aunque tuvo un remoto origen en Inglaterra, su tierra fértil ha sido Estados Unidos y Walt Whitman hizo la loa de su energía. También Mark Twain dijo en un discurso que el beisbol era “el símbolo, la expresión visible del empuje, la lucha del furioso y floreciente siglo XIX”. Está inscrito en la cultura de ese país, y una manera de identificar ese tópico literario tan nostálgico que es el ubi sunt, es recordando la famosa línea de Paul Simon en “Ms Robinson”: “Where have you gone, Joe DiMaggio?” Carl Sandburg, William Carlos Williams (“La gente en el parque/ se mueve en acorde/ al ritmo de un deleitable/ espíritu de inutilidad” –la inutilidad empareja, nuevamente, al beisbol con la poesía–), Robert Frost (quien durante años proyectó un poema épico sobre una pelota bateada tan fuerte por Babe Ruth, que nunca regresó y se quedó dándole vueltas al mundo como un satélite) y muchos más poetas estadounidenses se han enfrentado con el tema del beisbol. Nadie, sin embargo, como Marianne Moore: ella es el gran bardo de su país en cuanto al rey de los deportes. Solía ir a los juegos con James Laughlin (el legendario editor de New Directions), y ahí competían en erudición beisbolera (ella siempre ganaba); se sabe que tuvo una pelota firmada por Mickey Mantle en su mesita de noche hasta el día de su muerte, y fue honrada con el primer lanzamiento en la apertura de la temporada de los Yankees en 1968, cuando tenía ochenta años. Marianne Moore escribió un poema titulado “El beisbol y la escritura”, en el que habla del peso de la contingencia en ambas prácticas. Comienza así:

¿Fanatismo? No. Escribir es emocionante

y el beisbol es como la escritura.

Con ambos nunca sabes

qué va a pasar o qué vas a hacer,

generando emoción–

una fiebre en la víctima–

lanzador, receptor, jardinero, bateador.

¿Víctima en qué categoría?

En el poema, el poeta juega todas las posiciones, y en el juego cada jugador escribe su destino contra la gravitación del azar. Ese individualismo deriva en la soledad arriba mencionada. “De esa galaxia de nueve, dime, / ¿quién ganó el banderín?”, se pregunta la poeta. La respuesta es “Cada uno. Él”.

Por supuesto, no sólo hay poesía beisbolera al norte del Río Bravo. En México tuvimos a un poeta que no supo que lo fue: Pedro Septién, mejor conocido como “El Mago”. Legendario locutor y cronista deportivo, es probable que su vasto conocimiento sobre el beisbol estuviera a la altura del de Marianne Moore. Se dice que su apodo se debe a que podía reconstruir, como locutor para la XEQ, peleas de box y juegos de beisbol completos a partir de cables noticiosos de sólo veinte palabras. Pero su mayor talento era para el destello verbal, el aforismo y la condensación poética. Recordemos algunas de sus pedradas de cien millas: “El beisbol es un deporte exacto que construye monumentos y destruye catedrales”, “Jugador sin audacia es un anzuelo sin carnada”, “Las grandes tragedias se escriben con dos outs”, “Si supiéramos tratar a la derrota y a la victoria como dos impostores, todos seríamos campeones” (sin duda inspirado en Kipling), “No existen los quizás en el beisbol”, “Sin los números, el beisbol no tendría pasado ni futuro”, “Es el deporte exacto. Cada error se convierte en estadística”, “Los promedios son profetas que miran hacia atrás”, “Matemática oscura, brillante ballet: eso es el beisbol”. Salta a la vista su fijación con la estadística, y sí: millones de números cambiantes definen las estrategias del deporte, como un álgebra secreta que dictara, paradójicamente, el devenir humano. El poeta Alberto Blanco entendió bien esa tensión:

10,000 posibilidades contra una

de tirar un juego sin hit ni carrera.

20,000 posibilidades contra una

de lanzar un juego perfecto.

¿Cuántas posibilidades contra una

para que un ser humano deje de sufrir?

Acaso la convergencia más feliz entre beisbol y poesía se dé en los propios peloteros, proclives ellos –por las características del juego– a un pensamiento diferente, poético. Como el fílder del destino, como Charlie Brown. Hace no mucho, Fernando Pérez, ex jardinero central de las Rayas de Tampa Bay, escribió esto: “Como la poesía, el beisbol es un tipo de contracultura. El aislamiento del mundo exterior, la indolencia sobre la cual –y desde la cual– se han escrito y cantado tantos poemas: yo veo ese estado mental como una bendición”. Ah, la indolencia, el placer de jugar en piyama, la burbuja temporal; esa épica que, aunque le da la espalda al mundanal mundo, sabe reflejarlo; y el magisterio de la derrota, pues cada pelotero sabe que, por más bueno que sea, perderá un tercio de sus juegos… El beisbol es un maestro de la vida. “El amor es lo más importante que hay en el mundo”, sentenció el gran Yogi Berra, “pero el beisbol también es bastante bueno”.

Autor

Julio Trujillo

/ Ciudad de México, 1969. Es poeta. Cursó la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas en la UNAM. Se ha dedicado a la edición de suplementos y revistas culturales, como la Revista de la Universidad de México, la Revista Mexicana de Cultura, El Huevo y Letras Libres. Es autor de los libros Una sangre (Trilce, 1998), Proa (Marsias, 2000), El perro de Koudelka (Trilce, 2003), Sobrenoche (Taller Ditoria, 2005), Bipolar (Pre-Textos, 2008), Pitecántropo (Almadía, 2009), Ex profeso (Taller Ditoria, 2010), La burbuja (Almadía, 2013), El acelerador de partículas (Almadía, 2017) y Jueves (Trilce, 2020). Recientemente obtuvo el Premio Internacional de Poesía Margarita Hierro por Detrás de la ciudad y antes del cielo.