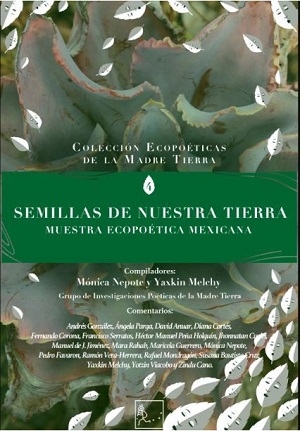

Selección de textos tomados de la antología Semillas de nuestra tierra (Cactus del Viento, 2023), compilada por Mónica Nepote y Yaxkin Melchi Ramos

por Mónica Nepote

El mes de mayo de 2020, durante una primavera insólitamente silenciosa, recibí un mensaje de Yaxkin en el que me invitaba a trabajar junto con él en esta muestra ecopoética mexicana. Recibir su propuesta fue una alegría y una sorpresa, pues seguía con atención su trayectoria como escritor y estaba al tanto de su transformación e interés por la poesía como un espacio de encuentro y veneración al mundo de lo vivo. Su acercamiento e involucramiento con la cultura japonesa, su pregunta tácita por cómo la poesía puede tensarse como un espacio de transformación espiritual, como acercamiento y comprensión del mundo ecológico, conformaban una búsqueda con la que sentía potentes afinidades, además de curiosidad y cariño. Tenía una idea vaga de cómo estas inclinaciones suyas le habían llevado a diseñar un proyecto precioso y necesario: la editorial Cactus del Viento, y me descubrí atenta a su experiencia de previos mapas poéticos que buscaban acentuar las relaciones entre el lenguaje y la naturaleza. Estábamos en plena pandemia y una sensación de querer hacer otras cosas, pensar el mundo desde otros discursos, se había vuelto parte de mis intereses fundamentales y sabía que esto se enlazaba con los intereses de Yaxkin.

Mi respuesta fue inmediata y fue un sí definitivo. En sus palabras, Yaxkin me expresaba algo fundamental: un deseo suyo de pactar un trabajo colaborativo, en el sentido de que esa colaboración significaba lectura e intercambio, propuesta y tejido. En los últimos años, he acudido con frecuencia a la metáfora del tejido para definir la forma en la que percibo cómo las cosas suceden: nos tejemos con otras personas, nadie es por sí mismx un logro individual pese a que los discursos ideológicos de coaching capitalista lo digan tan a los gritos. Retomo la frase como se la he escuchado decir a lxs colegas del Colectivo de Prácticas Narrativas: la identidad es un logro colectivo. Aquí me interesa resaltar una cuestión: nos tejemos también con otras presencias, muchas de las cuales no son humanas, como nuestros entornos: árboles, ríos, montañas, desiertos o valles contribuyen también a decir quiénes somos o, en términos más deleuzianos, quienes devenimos a lo largo y ancho de nuestra existencia. Incluso si las personas crecen dándole la espalda a eso que llamamos naturaleza, eso es en sí una relación: una relación de despojo, de olvido o de invisibilización. Las tácticas del mundo capitalista neoliberal y progresista son perversas: jerarquizar las vidas, instrumentalizarlas y precarizarlas. Rompe los vínculos con la tierra en aras de hacer de las personas meras fuerzas de extracción y consumo, y busca imponer la transacción como un único sistema de relaciones posible.

Tengo claro que desmontar esas lógicas es un ejercicio inmenso, pero también que no todas las personas asumen y acatan esos mandatos. Desde nuestra pequeña trinchera buscamos contribuir a resarcir las formas en que nos vinculamos a la tierra, pensar estrategias que a través del lenguaje y la poesía abonen a ese “recuperar” la vida, incluyendo la propia. Sostener ese tejido aludido con el entorno parece una acción complicada; sin embargo, no sólo vale la pena trabajar en ello sino que, lo he meditado, es una estrategia de supervivencia.

Para mí, en esa primavera del primer año de la pandemia, en medio de la incertidumbre y el temor colectivo, resultaba muy evidente que algo tenía que empezar a ser distinto, por necesidad y por urgencia. Soy muy consciente de que, aunque esa sensación venía gestándose de tiempo atrás, en ese momento pandémico se aceleraba y acentuaba. En este contexto, empezamos a trabajar en este cuerpo que ahora llamamos Semillas de nuestra tierra.

Nuestra metodología fue proponernos el uno a la otra nuestras lecturas y reflexiones de lo que cada quien quería puntuar. Para mí resultaba necesario resaltar el trabajo de las mujeres, el de las voces de poetas de los pueblos originarios, y por otro lado recurrir a otras voces, más allá del canon de la propia poesía mexicana, e invitar a una serie de discursos y formas de escritura que apelaban a preocupaciones o pensamientos por lo no humano y que se generaban en otros espacios de la escritura “ajenos” a la literatura. Algunas voces provienen del arte, otras son reflexiones que encontraron su expresión en plataformas digitales, pero algo en común es la invitación a pensar con la tierra y sus múltiples formas materiales de vida: el agua, el micelio, el bosque, el pastizal, las rocas.

El énfasis que hemos puesto en dichas formas de escrituras que van más allá de las formas poéticas tradicionales, pero que a su modo recurren a sus estrategias, se liga a cómo precisamente en el tejido de la vida se articulan discursos que se preguntan por cómo formar relaciones descentralizadas de lo humano y qué tipo de relaciones son necesarias para pensar con la tierra y desde la tierra. Si bien existe una cierta dosis de imposibilidad en hacer que nuestras voces humanas logren dar cuenta de otras voces más allá de lo humano, no podemos negar que si existiera una fisura que nos permitiera rozar esta posibilidad, seguramente estaría cerca del lenguaje poético. Es precisamente la poesía la que nos puede acercar a ese ejercicio de trasplante, de mímesis, de indagación filosófica y espiritual. No sé cómo suene la voz del hielo —por traer a primera fila un ejemplo de investigación que ahora han tomado mi cuerpo y mi mente—, pero estoy segura de coexistir con el cielo y las formas del lenguaje de esa voz están cerca de la poesía porque en su libertad y desacato, en esa forma descentralizada del mensaje lineal y en esa cercanía con el conjuro, con la articulación y desarticulación de mundos, ese espacio de lo que nace toca mi propio lenguaje.

Durante tres años, leímos, compartimos, dialogamos entre México y Japón, acordamos horas para nuestros encuentros, compartimos hallazgos y dudas, detalles cotidianos, fotos de nuestros alimentos, lecturas aleatorias, historias familiares, caminatas y temores. A pesar de la distancia había una sincronía y un mutuo acompañamiento, un conocernos y un amistar. Para mí, eso forma parte del cobijo de la madre tierra, e insisto en la metáfora: tejer lenguajes incluye echar mano de los hilos afectivos que hacen que el trabajo sea un espacio de encuentro y una construcción utópica de otras economías en las que el asombro, el gusto por reunirnos y el pensar juntxs están presentes, arropándonos de otras maneras, bajo otros techos, y en las que es posible hacer un uso fecundo del lenguaje similar a la polinización.

Escribo estas palabras a unos días del deceso del botánico y naturalista de origen polaco Jerzy Rzedowski Rotter, quien llegó a México a los 19 años huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Rzedowski fue maestro de generaciones de biólogos y botánicos en México. Desde joven, se enamoró de la flora y los ecosistemas de nuestro país, y su gesto de amor recíproco fue el nombrar muchas de esas especies y hacerlas, a su modo, visibles. Como expresó alguien tras su muerte, ésta no fue noticia de ningún periódico. Traigo a cuento la presencia y el paso del doctor Rzedowski por el mundo, y la tejo en este posfacio porque me parece importante el verbo nombrar: poner un nombre a nuestro amor a las plantas, a los ríos, a los montes, a los ecosistemas. Nombrar es parte de construir lenguajes y por ello merecen nuestra admiración y recuerdo quienes han puesto sus ojos, su conocimiento y sus vidas en las diversas palpitaciones que dan forma a nuestro planeta. El trabajo del profesor Rzedowski se une a la de nuestras y nuestros poetas y autores que forman parte de esta antología, quienes miran con azoro y amor lo que nos rodea; lo escriben en nuestros lenguajes y ensayan a través de las palabras formas de cercanía e inspiración.

Por último, quiero decir que en este trabajo estuvieron muy presentes los y las defensores del territorio, quienes ponen en riesgo sus propias vidas, muchas veces sufriendo violencias que les arrancan de este mundo. Miro su trabajo, su poner el cuerpo como una manera radical de sostener la vida. A nuestra modesta manera, éste es un tributo a sus vidas y palabras, a sus esperanzas y corazones.

Espero que esta antología toque cuerpos y espíritus y que detone más ejercicios de reunión y colectividad, fogatas de palabras y lenguajes en torno a la existencia y la vida del planeta.

María Sabina

Huautla de Jiménez, Oaxaca, 1894-1985

(Selección y comentario de Mónica Nepote)

Cuando preparábamos la selección de materiales para este libro, recuerdo bien, me empecé a sentir atraída por el reino fungi. Esta anécdota tiene que ver con la fuerza que trajo hasta acá los cantos de María Sabina. Al despertarme una mañana, en ese puente brumoso y transitorio entre la conciencia onírica y el estado de vigilia, recibí una idea con claridad: a nuestra antología le faltaban las ecopoéticas del mundo fungi. El nombre de la sabia de Huautla se me apareció como una certeza. Dicen los amigos amazónicos del antropólogo Eduardo Kohn que los bosques piensan, pero lo hacen a través de nosotros en el espacio del sueño; de forma similar, una inteligencia que se teje con el micelio y lenguaje humano mandaba su mensaje.

Los cantos de María Sabina son un universo peculiar. Lo primero a tener en cuenta es que eso que llamamos poemas, en su caso, son el registro acústico grabado por el banquero y etnomicólogo Gordon Wasson y su equipo, en una velada de 1957. Dichos cantos fueron transcritos, así que lo que leemos como poemas de María Sabina, sus palabras transformadoras, únicas, son el registro de apenas una noche de las muchas consagradas a los ritos de sanación que esta mujer-medicina entonó a lo largo de su longeva vida.

“Mi única fuerza es mi lenguaje”, le dijo la sabia al antropólogo Álvaro Estrada, autor del libro Vida de María Sabina: La sabia de los hongos, publicado en primera edición en 1977 y reeditado en 1989. Estrada entrevistó largamente a María, y el resultado de esas conversaciones aparece en este libro como un relato autobiográfico plagado de símiles poéticos que denotan una forma peculiar de percibir la realidad, más allá de un entendimiento del tiempo con un acontecer lineal. De ahí es de donde tomamos un primer fragmento para nuestro libro, en donde María se define con relación a los honguitos: “siento que son familiares míos”, expresa. En ese relato María cuenta su primer encuentro con los Psilocybe a los 13 años de edad, estableciendo una relación y un proceso de conocimiento que se extendió a lo largo de su vida. Lo que más sorprende del relato es, quizá, la forma en cómo ella infiere el uso de los hongos. Podría leerse cómo son ellos mismos quienes le enseñan y pautan la convivencia, así como el pacto de comunión continuo que establecieron la sabia y los hongos.

Otra parte de los materiales que forman parte de la muestra dedicada a María Sabina es una selección de cantos de sanación e invocaciones a los que llamamos poemas que, como ya dije, surgen de la transcripción y traducción de la velada grabada por Wasson. Esos cantos circularon en un disco y fueron traducidos directamente del mazateco al inglés. Cuando Estrada, hablante de mazateco él mismo, buscó a María Sabina para hacer su larga entrevista y registro biográfico, rehizo la interpretación de los cantos, consultando con la misma María ciertas palabras del mazateco antiguo, haciendo una revisión y un trabajo más amplio y cuidadoso que el procurado en los años cincuenta.

María Sabina no escribía con signos alfanuméricos, no tuvo escolarización formal, no hablaba castellano; hablaba mazateco, conocía su propia lengua, la lengua de la tierra y sus fuerzas. Su visión del mundo es una visión poética, chamánica, la visión de una tradición ajena a la experiencia de una vida signada por ideas de progreso o producción, ajena también a la idea de tiempo regido por calendarios gregorianos. Su vida fue una vía de comunicación directa con las entidades de la naturaleza, los niñitos y las visiones que ellos le otorgaban, la guía que le brindaban.

En un artículo publicado en Letras Libres, Adolfo Castañón escribió con gran certeza:

María Sabina alude en sus cantos al Libro y el uso de la palabra en castellano y la mayúscula es intencional, pues ese Libro es una fuerza divina que está en todas las cosas, ese libro que brota de la tierra es en sí un libro-mundo o un libro-cuerpo. Desde esa voz, que es el propio cuerpo de la sabia, surge un canto que escribe/inscribe en otro cuerpo y procura la sanación. En los cantos de María Sabina, en la repetición continua, mántrica, están los ecos de las frases religiosas del cristianismo. Sobre ellas sobreescribe María con su propia lógica haciendo una escritura sagrada, escritura sincrética, escritura visionaria. En sus cantos también están los de su tradición ancestral, que proponen ese vínculo con lo vivo; no hay entidades lejanas: humana y no humano están en la misma dimensión divina.

No estoy del todo segura de que hayamos logrado entender con claridad el gran tesoro que significa tener o haber tenido la figura de María Sabina en la tradición de este territorio al que llamamos México. Pero habría que asegurar que su lengua relámpago, su cuerpo-libro puesto al servicio de la expresión de los vínculos con la tierra, habla con la fuerza de la naturaleza de manera similar a la expresión de un volcán naciente y transformador.

Soy la mujer constelación (selección)

(A los honguitos se les debe tener respeto. En el fondo, siento que son familiares míos. Como si fueran mis padres, mi sangre. En verdad yo nací con mi destino. Ser sabia. Ser hija de los niños santos.)

No soy curandera porque no uso huevos para curar. No le pido fuerza a los dueños de los cerros. No soy curandera porque no doy a tomar agua de hierbas extrañas. Curo con Lenguaje. Nada más. No soy hechicera porque no hago la maldad. Soy sabia. Nada más…

Yo soy quien habla con Dios y con Benito Juárez, soy sabia desde el vientre mismo de mi madre, que soy mujer de los vientos, del agua, de los caminos, porque soy conocida en el cielo, porque soy mujer doctora.

…Tomo pequeño que brota y veo a Dios. Lo veo brotar de la tierra. Crece y crece, grande como un árbol, como un monte. Su rostro es plácido, hermoso, sereno como en los templos. Otras veces, Dios no es como un hombre: es el Libro. Un Libro que nace de la tierra, Libro sagrado que al estar siendo parido, el mundo tiembla. Es el Libro de Dios, que me habla para que yo hable. Me aconseja, me enseña, me dice lo que tengo que decir a los hombres, a los enfermos, a la vida. El Libro aparece y yo aprendo nuevas palabras.

Nitxi Santo

Ndi-xi-tjo Pequeño que brota

Ndi-Santo (Santitos)

Ndi-tzojmi Cositas

Soy mujer que sola nací, dice

Soy mujer que sola caí, dice

Porque está tu Libro, dice

Tu Libro de la Sabiduría, dice

Tu lenguaje sagrado, dice

Tu hostia que se me da, dice

Tu hostia que comparto, dice

Soy mujer de batallas

Porque soy mujer general, dice

Porque soy mujer cabo, dice

Soy mujer sargento, dice

Soy mujer comandante, dice

Tú Jesucristo

Tú María

Mujer santo

Mujer santa

Mujer espíritu

Soy mujer que mira hacia dentro, dice

Soy mujer luz de día, dice

Soy mujer luna, dice

Soy mujer estrella de la mañana, dice

Soy mujer estrella Dios

Soy la mujer constelación huarache, dice

Soy la mujer constelación bastón, dice

Aquí traigo mi rocío

Mi rocío fresco, dice

Aquí traigo mi rocío

Mi rocío transparente, dice

Porque soy mujer rocío fresco, dice

Soy mujer rocío húmedo, dice

Soy la mujer del alba, dice

Soy la mujer día, dice

Soy la mujer santo, dice

Soy la mujer espíritu, dice

Soy la mujer que trabaja, dice

Soy la mujer que está debajo del árbol que gotea, dice

Soy la mujer crepúsculo, dice

Soy la mujer del huipil pulcro, dice

Soy la mujer remolino, dice

Soy la mujer que mira hacia dentro, dice

Porque puedo hablar con Benito Juárez

Porque me acompaña nuestra hermosa Virgen

Porque podemos subir al cielo

Soy la mujer que ve a Benito Juárez

Porque soy la mujer licenciada

Porque soy la mujer pura

Soy la mujer de bien

Porque puedo entrar y puedo salir

en el reino de la muerte

Porque vengo buscando por debajo del agua

desde la orilla opuesta

Porque soy la mujer que brota

Soy la mujer que puede ser arrancada, dice

Soy la mujer doctora, dice

Soy la mujer hierbera, dice

Soy mujer que busca debajo del agua, dice

Soy mujer que limpia con hierba, dice

Soy la mujer que arregla, dice

Soy la mujer que nada, dice

Soy la nadadora sagrada, dice

Soy la nadadora dueña, dice

Soy la nadadora más grande, dice

Soy la mujer lancha, dice

Soy la mujer estrella de la mañana, dice

Me gusta la música. A los seres principales también les gusta, ahora recuerdo que cuando ellos me entregaron el Libro, había música. Sonaba el tambor, la trompeta, el violín y el salterio. Es por eso que canto:

Soy la mujer tamborista

Soy la mujer trompetista

Soy la mujer violinista

Porque me diste tu reloj

Porque me diste tu pensamiento

Porque soy mujer limpia

Porque soy mujer estrella cruz

Porque soy mujer que vuela

Soy la mujer águila sagrada

Soy la mujer águila dueña

Soy la dueña que sabe nadar

Porque puedo nadar en lo grandioso

Porque puedo nadar en todas las formas

Porque soy la mujer lancha

Porque soy la tlacuache sagrada

Porque soy la tlacuache dueña

Soy la mujer-libro que está debajo del agua

Soy la mujer piedra del sol sagrada

Soy mujer piedra del sol dueña

Soy la mujer aerolito

Soy la mujer aerolito que está debajo del agua

Soy la muñeca dueña

Soy la payasa sagrada

Soy la payasa dueña

porque puedo nadar

porque puedo volar

porque puedo rastrear

Ámbar Past, Ruperta Bautista y Yaxkin Melchy

Conversación entre sembradores1

Ámbar [a propósito del libro de Ruperta, Nich k’in]: Ruperta, ¡qué hermosas palabras: NICH K’IN! Por favor, ¿puedes elaborar sobre los sentimientos que te invocan y por qué las elegiste como título?

Ruperta: “Nich k’in” es uno de los poemas del libro Xojobal jalob te’/ Telar luminario. Este poemario es una ofrenda para el cierre del ciclo maya del 2012. Entonces, aquí la importancia de cada uno de los poemas y cada título. Nich k’in es uno de los meses del calendario maya.

Ámbar: Me gustaría que nos explicaras que NICH K’IN literalmente se puede traducir como la fiesta de las flores y también que YAXK’IN podría traducirse como fiesta verde. Me gustaría escuchar sobre lo poética que es la lengua tsotsil. También que nos compartieras un poco sobre cómo creciste entre flores, semillas, plantas, ya que así fue como te conectaste originalmente cuando eras niña y acompañabas a tu hermana al mercado a ofrecer semillas muy variadas, flores y hierbas. El milagro de la semilla donde se atesora la vida nueva.

Ruperta: NICH K’IN literalmente no significaría la fiesta de las flores. Si estamos pensando desde el tsotsil, literalmente significa flor de fiesta. Pero también flor de tiempo. Nich significa flor, pero en nuestro pensamiento maya tsotsil, con NICH no sólo nos referimos a la flor, sino que nos estamos refiriendo al núcleo, a la naturaleza de algo. Como nich pox: si hacemos la traducción de esta palabra, estaríamos entendiendo flor de pox pero, en realidad, señalaríamos la esencia del pox, el concentrado más fuerte del pox. No olvidemos que el tsotsil tiene sus raíces en el maya antiguo. Entonces, NICH K’IN significa día, tiempo, sol o fiesta. Por lo tanto podríamos traducirlo como flor de tiempo o núcleo del tiempo. YAX K’IN no se traduce como fiesta verde, sino como tiempo celeste o sol azul. YAX es una palabra que viene de yox que significa verde, azul, celeste o morado. K’IN significa tiempo, sol, día o fiesta. YAX K’IN, lo concibo como tiempo celeste o sol azul desde mi sentir tsotsil.

Por otro lado, aunque no me gusta mucho hablar de mí, sino de mi trabajo literario, a petitoria de Ámbar, trataré de comentar brevemente acerca de ello. En efecto, en mi infancia crecí rodeada de la naturaleza: flores, plantas, árboles frutales, plantas medicinales y muchas más que tenía mi madre en la casa. Aves que llegaban al jardín de la casa: kulajte’, tsumut, balun ok’es, tsurkuk, jojmut y varios tipos de aves que nos visitaban; mariposas, libélulas, luciérnagas y muchas otras. También tuve la oportunidad de disfrutar mi infancia entre los sat o’ —ojo de agua que mi madre buscaba o sembraba bajo los pies de grandes rocas cerca de la casa, algunas veces sembrados un poco lejos de la casa. Tristemente, años después, uno de los sat o’ que sembró mi madre, la municipalidad lo rellenó. De esa fortuna que me tocó vivir en mi infancia también estuvo presente la otra parte que no era tan hermosa: la privación económica. Vivir en Jobel, una zona urbana, muchos sabemos que eso implica tener recursos económicos para solventar el pago de los impuestos. Mi madre no tenía lo suficiente para cubrir los gastos. Esta dificultad la llevó a ser muy creativa. Continuamente vendíamos en el mercado de Jobel. En diferentes épocas de mi niñez estuvimos como mercaderes. Mi madre siempre buscaba algo nuevo que vender para no tener competencia con otras vendedoras, pero la gente, cuando se daba cuenta de nuestros productos nuevos, tomaba la idea de mi madre. Eso la llevaba a abandonar su producto y a cambiarlo por otro. Así fue como en una de esas épocas vendimos semillas y plantas.

Cotidianamente acompañaba a mi madre a vender, pero a veces ella no podía ir por otras actividades que debía realizar. Todos los días teníamos mucho trabajo: ir a la montaña a buscar leña, ir por el agua, ir a traer maíz o cualquier otra actividad necesaria para nuestra vida. Entonces, cuando mi madre no podía ir a vender, yo iba sola o algunas veces acompañaba a mi hermana a las ventas. En uno de esos días, seguramente Ámbar pasó a comprar plantas o semillas y más adelante se volvió una de las clientas favoritas de mi hermana, quien continuó con ese negocio familiar iniciado por mi madre hace muchos años. Quizá pasará Ámbar cuando esté en Jobel por alguna semilla de vida nueva.

Ámbar: ¡Gracias, Bats’i kolaval, Ruperta! Es muy interesante todo lo que nos compartes y me identifico bastante con lo que escribes sobre tu vida. También tuve la suerte de aprender un poco sobre las plantas con mi familia. Mi abuelo era de una familia campesina muy pobre, de la montaña. Yo iba con él a caminar al monte y me enseñó los nombres de las plantas, para qué eran útiles, cómo trasplantar hasta un árbol grande y cómo trabajar la tierra. Algo de esta convivencia está en “El jardín de la mimosa”. Yaxkin, ¿cuáles son los hilos enlazadores entre NICH K’IN y YAXK’IN?

Yaxkin: Como ha dicho Ruperta, NICH K’IN es uno de los meses del calendario maya y YAXK’IN también es un mes del calendario, por lo que ambos forman parte de un mismo ciclo. Ahora puedo reafirmar un poco más el sentido que me dijeron mis padres sobre mi nombre: que en maya yucateco es como sol verde. Entiendo que Yax es un tono relacionado con lo azul y celeste, así que puede ser un sol-tiempo celeste como dice Ruperta, estación azul y verde, hasta morada. Para mí, que ahora estudio japonés, esta idea del YAX se parece a la del AO 青 que significa azul, como al decir el cielo azul, pero también puede significar verde y significar joven. También podría ser como el verde SUI 翠 que es el verde de la esmeralda y el jade. Luego veo que NICH es un concepto que contiene la idea de núcleo o esencia, y me parece un bello pensamiento que eso tenga la forma de las flores. Yo lo relaciono con el kanji de CHUU 中 que es centro y también con SHIN 心 que significa corazón. Estos caracteres son de origen chino, pero en japonés existe la palabra “centro del corazón” o CHUUSHIN 中心 que significa el centro geométrico de algo y también el centro energético de una actividad. El concepto tsotsil NICH a mí me parece que tiene, además, la belleza de que lo podemos asociar a la diversidad de colores y formas de las flores, con las direcciones del mundo y el cambio. Flor que se mueve, núcleo del tiempo que incluye el concepto de vida. Éste es un pensamiento presente en la poética del movimiento como flor, por ejemplo, dentro del teatro nō.

Por otra parte, me parece muy interesante que el poemario de Ruperta sea un libro-ofrenda para el cierre de un ciclo cósmico tan importante como el que ocurrió en 2012. Me recuerda que yo también soy parte de los ciclos del universo y que nuestras actividades poéticas también son actividades sincronizadas con la naturaleza. NICH y YAX son ambos conceptos de un pensamiento calendárico muy profundo. Así como los meses se siguen unos a otros, el calendario es un sistema del pensamiento de la transformación cíclica del sol o tiempo del K’IN, el cual posee una riqueza conceptual, poética y artística en los glifos mayas.

Ruperta: Me emociona mucho conocer a través de tus palabras los ideogramas chinos. Sí: como comentas, YAX no sólo tiene un significado, tiene varios significados. Cuando decimos yaxal balamil, se podría entender literalmente como tierra verde, pero en realidad significa tierra fértil. O si decimos yaxaltik, nos estamos refiriendo a zonas de humedales. Si decimos yaxal vinik o yaxal ants, literalmente diría hombre o mujer verde, pero significa hombre afortunado/mujer afortunada.

Ámbar: Ruperta, la frase xonob k’anal parece todo un poema en sí. ¿Puedes abundar sobre ésta y otras metáforas e imágenes del tsotsil maya que te han inspirado? ¿Habrá lenguas más cargadas de poesía que otras?

Ruperta: Xonob k’anal es el nombre de una estrella que se pone por el este. La inspiración para cada uno de los poemas de Xojobal jalob’ te’ está en el cierre del ciclo maya de 2012; las metáforas e imágenes se construyeron de acuerdo a las necesidades concretas de cada poema. El idioma maya tsotsil está cargado de imágenes, metáforas, ritmo y musicalidad; me atrevo a decir que el tsotsil es una lengua poética.

Ámbar: Yaxkin, ¿puedes compartirnos tus observaciones sobre cómo y por qué el tema de las plantas y el mundo natural aparecen con más frecuencia en la poesía de algunos idiomas y con menos frecuencia en otros? En lo personal, ¿cómo ha sido tu interacción con el mundo de las plantas?

Yaxkin: Yo pienso que la sociedad moderna mexicana ha descuidado el trabajo con la variedad y riqueza de los nombres y las historias de las plantas. Creo que ese descuido viene del olvido moderno del mundo vegetal como un mundo sintiente, creativo y pensante. A las plantas las hemos convertido en un mero recurso para nuestro beneficio inmediato y económico (por ejemplo, cuando pensamos en la agricultura sólo como un negocio). Pero esa relación nos perjudica a nosotros, que les debemos las materias primas de nuestro “progreso”, como el carbón, la madera y los textiles, y también muchísimas de nuestras medicinas que primero son creadas químicamente por las plantas. Mi madre, que es científica y ha estudiado la uña de gato y otras plantas medicinales, me ha dicho que hay que tenerles respeto a las plantas y yo he reflexionado mucho sobre eso. Yo crecí observando las plantas en el laboratorio de mi madre y se me hacía normal mirarlas en el microscopio y hacer pequeños cultivos in vitro, colocando pequeños trozos de hoja o raíz en frascos de vidrio con un medio de cultivo. Después de varios días, yo veía cómo de aquel pequeño trozo había surgido una nueva planta. Esto es lo que se conoce como totipotencia. Desde entonces el mundo vegetal me maravilla científica y afectivamente. Para mí, la respiración y el crecimiento de las plantas, que se explica científicamente por el ciclo de Krebs, es algo que relaciono afectivamente con mi familia.

Creo que el respeto y el asombro hacia el mundo vegetal van de la mano, y en algunas lenguas la poesía ha reunido un abanico de nombres de plantas, de expresiones de sus modos de ser y otras muchísimas asociaciones, dichos y metáforas que juntas construyen imaginarios vegetales. Yo pienso que en México el maguey, el maíz y el nopal son tres plantas del imaginario vegetal que pueblan con hojas, flores, frutos y semillas nuestra identidad.

Algunos escritores quizá piensan que las plantas no son tan interesantes como los humanos, pero si las estudiamos, si las observamos, si nos acercamos a la vida de una planta, vamos a aprender muchas cosas que no sabíamos y que la planta sí sabe; por ejemplo, cómo crear un ambiente propicio para la vida alrededor suyo. Un ser humano puede aprender de las plantas cómo crear un hogar.

En mi caso, la poesía japonesa ha sido como una ventana a un nuevo imaginario vegetal que está lleno de observaciones poéticas y científicas. Por ejemplo, a qué huelen, en qué momento del año salen sus flores, en qué tipo de lugares crecen, y también qué sentimientos han asociado los seres humanos y los poetas a esas plantas, como el cerezo, el ume y el mokuren. Por ejemplo, las flores del cerezo que se deshojan con el viento despiertan el sentimiento de mono no aware o impermanencia de las cosas en el mundo, pero también despiertan la pregunta del porqué estas flores pierden sus pétalos tan fácilmente con la brisa del viento.

Creo que el afecto es muy importante para desarrollar el conocimiento y la tecnología. La cultura japonesa está llena de afecto y cariño a las plantas; eso lo puedes ver en los bonsái, en los jardines y en los pequeños huertos. En Japón existen ciertos catálogos poéticos llamados saijiki que son como enciclopedias poéticas de la naturaleza y de las costumbres organizadas por estaciones. La poesía japonesa tiene mucha observación y afecto a lo natural, lo que florece, lo que madura, sin importar su tamaño. Por ejemplo, hay jardines en algunos templos dedicados a cultivar especies de musgos. Esta combinación de la contemplación y el afecto hacia las cosas pequeñas también aparece en los poemas haiku. Yo estoy aprendiendo a mirar con ese corazón y ésta es mi forma de cultivar el respeto por la uña de gato y todas las plantas en general.

Ámbar: Ruperta, por favor, ¿qué puedes añadir a lo que dice Yaxkin sobre el asunto del mundo natural como inspiración y tema para la poesía en general y de tu poesía, tu Nichimal K’op?

Ruperta: Me parece muy interesante lo que comparte Yaxkin. Yo me enfocaré brevemente en el sentir-pensar de la cultura maya tsotsil. En esta cultura, todo lo natural que nos rodea es un ente correlacionado a cada humano. Las plantas y todos los aspectos de la naturaleza también tienen su ch’ulel, por lo tanto son seres vivos con lenguaje, acción y sentir. Sólo que no todos los humanos tienen la capacidad de interactuar de manera respetuosa con lo natural, porque no conocen el lenguaje de la naturaleza. En la época moderna, la mayoría de los humanos se piensan superiores a los entes naturales; sin embargo, para la cultura maya tsotsil, los entes naturales los consideramos superiores a nosotros los humanos. Quizá esta sea una de las razones por las que no aparece mucho como tema abordado en el caso de escritores kaxlantik.

Ámbar: Ruperta y Yaxkin, siento que los tres compartimos, además de nuestra poesía, una estrecha relación con la tierra, las plantas y todo lo que tiene vida.

Uno de los grandes misterios para mí es la semilla y cómo este pequeño ser puede guardar, milagrosamente hasta durante dos mil años, la vida de algo nuevo.

Yaxkin: Ruperta y Ámbar, sus palabras me acercan a la tierra y les agradezco mucho esta conversación. He aprendido mucho. La idea era precisamente pensar en las semillas, imaginar las preguntas de Ámbar como “semillas de diálogo” y esto hemos encontrado: algunas ideas, palabras y sentires que germinan. Pienso que el diálogo puede ser como la planta enredadera de los chayotes (en Chiapas, en la casa de Ámbar; en los Himalayas y en Japón donde yo vivo, hay chayotes también). Un poco así se dio la conversación, como una enredadera entre tres tierras lejanas que se conectan por nuestras vidas, entregadas a un trabajo poético con cariño a la tierra.

Qué será de estas semillas en dos mil años…

Ruperta: Yo también aprendo mucho de ustedes y estoy muy agradecida. Muy hermosa la conversación desde el triángulo, desde tres tierras lejanas.

El tres, número sagrado femenino para los maya tsotsil.

verano de 2021, durante la pandemia de COVID 19.

Jhonnatan Curiel

Tijuana, Baja California, 1986

(Selección de Yaxkin Melchy, comentario de Andrés González)

Hace algunos años, el poeta, caminante y activista medioambiental Nanao Sakaki nos regaló una pregunta. Esta pregunta, que orienta los pasos de la ecopoesía, dice: ¿cómo vivir en el planeta Tierra?

Responderla es la bella y paciente labor de toda una vida. No es una pregunta que pueda responderse de una vez y para siempre, sino que se trata, más bien, de una práctica constante —una práctica en cuya constancia nos vamos volviendo conscientes de nuestras íntimas relaciones con la Tierra.

“Antes de los méritos”, de Jhonnatan Curiel, es un poema que quiere contarnos la historia de la Tierra no sólo por la necesidad de escuchar más historias que las del excepcionalismo humano, sino porque, al contárnoslas, indagamos en los posibles sentidos de vivir y habitar.

La historia de un planeta no es privativa de la geología, la geografía física o la historia ambiental; es también algo que hacen los poemas (como, por ejemplo, “What Happened Here Before”, de Gary Snyder). Es necesario contarla una y otra vez porque no es una historia única, porque el planeta, lejos de ser una unidad simple, alberga muchos mundos.

Por otra parte, la historia de las civilizaciones ha sido una historia de la propiedad, el Estado, la explotación y la guerra. Una historia de divisiones, parcelaciones. Al abrirnos a las otras historias de la Tierra, comprendemos que esas divisiones no operan en todos los territorios ni en todos los modos de saber; que, a pesar del colonialismo y su discurso, está lejos de ser la historia mundial.

En contraste con la perspectiva objetiva, abstracta e instrumental de la civilización occidental, el modo (el tono) en que el poema de Curiel nos cuenta la historia de la Tierra es insistentemente táctil, repleto de contactos y cariños (“fósiles se convirtieron en caricias de los siglos”). Así, nos propone una historia de continuidades, de cuando “jugaba el viento sin obstáculos” y “antes de que se nombrara lo que no tenía nombre/ y se separara lo que no tenía división”. La vida, lo viviente, en lugar de aparecer como unidades discretas, se presenta como continuidad, superficie, relieves, texturas, tactos de ser-con. Como una composición múltiple, incesante, fluida y erótica.

Volviendo a la pregunta de Sakaki, ¿cómo podría un poema que cuenta la historia del planeta ayudarnos a entender la vida, el habitar?

La pensadora haudenosaunee y anishinaabe Vanessa Watts señala que, a diferencia de la ontología euro-occidental, que establece una división entre naturaleza y cultura, así como entre los seres humanos y los otros seres vivos y no vivos —y que postula que el pensar y la agencia son propiedad exclusiva de lo humano (y de algunos grupos humanos más que otros)—, en las ontologías haudenosaunee y anishinaabe, por ejemplo, los diversos seres son extensiones de la Tierra, y su pensamiento y agencia emanan del pensar de la propia Tierra. Por eso, Watts habla de un Lugar-Pensar [Place-Thought]: “El Lugar-Pensar es el espacio no-distintivo en el que lugar y pensamiento nunca fueron separados, porque nunca pudieron ni podrán ser separados. El Lugar-Pensar se basa en la premisa de que la Tierra está viva y piensa, y que los humanos y no-humanos derivan su agencia de las extensiones de estos pensamientos”.2

“Antes de los méritos” despliega una historia secuencial, en la que el verso “Antes de los méritos están las huellas” se repite con la insistencia de una escucha que se va abriendo, naciéndose en la lectora o el lector. El “antes” que enuncia no es cronológico, y nos señala que los méritos, lo que construyen los seres humanos, lo que se apropian, no constituyen el habitar. La huella, en cambio, se refiere a los contactos, las superficies y pieles, las inscripciones, a lo que expresan los seres en un territorio y lo que los territorios expresan a través de los seres.

Así, el poema no se detiene en una huella unidireccional y nos dice, al final, “En esas huellas habita lo que somos”.

En la ontología occidental moderna, el habitar implica un conjunto de hábitos desplegados en un espacio determinado; sin embargo, el último verso señala que somos nuestro habitar y que acaso, como dice Watts, los seres son como extensiones, crecidas o eclosiones de la propia Tierra, de su pensar.

El habitar nos constituye no porque las huellas que dejan nuestras acciones, percepciones y afectos en un territorio conformen nuestra “identidad”,3 sino porque, al habitar, es el propio territorio el que cultiva nuestras acciones, percepciones y afectos; nos nace como cuerpos fructíferos de su pensamiento.

Nuestro corazón, nuestro pensar y nuestra percepción provienen de la Tierra. Habitar es ser hollados por la Tierra, es abrirse a los pasos de la Gran Viajera. Es posible que habitar se asemeje más a una escucha que a la construcción. A una escucha lenta, paciente, rítmica, mediante hábitos, asombros, ternuras y sueños, del vasto pensamiento que crea incesantemente la Tierra.

Otoño de 2021.

Antes de los méritos

Friedrich Hölderlin

Antes de los méritos están las huellas…

Agua de lluvia abrió camino e hizo que se curvara la tierra

cuenca de río arrastró las piedras y las trituró en lechos de arena

lodo con sal y conchas y minerales de cerros y cañones

primeras huellas de animales

primeras sombras de pájaros

primeras plantas y raíces

Arbustos y anfibios los primeros habitantes

semillas dispersas sobre valles silvestres

fósiles se convirtieron en caricias de los siglos

Antes de los méritos están las huellas…

Antes de cualquier división

jugaba el viento sin obstáculos

la brisa era un fantasma en las cuevas

aires de calor susurraban al desierto

vapores gélidos legaron su tacto invernal

Eran las otras presencias

antes de la geografía y la palabra

antes de que se nombrara lo que no tenía nombre

y se separara lo que no tenía división

Porque no había naciones sino relieves

no había países sino texturas

no había capitales

ni provincias

ni trazos

La vida era un gran puente a las estrellas

silbidos de nubes

ramas secas

sinfonía de latidos repitiendo sus ciclos

Antes de los méritos están las huellas…

Las primeras hojas crujen en un amanecer hace milenios

los arroyos chapotean movimientos azules

ocres

verdes

naranjas

juegos de respiración nutren pulmones elementales

pequeños huracanes químicos despiertan

cuando la molécula enlaza su ecuación amorosa

y las energías revuelven su galope suave

y los lugares llaman desde otra lengua

que no es nuestra lengua como tal

¿Qué se oye cuando el mundo se calla

y la Tierra es una orquesta que nos estremece?

Antes de los méritos están las huellas…

Tierra

territorio

reino

nuevo mundo

nación

nombres superpuestos encima de algo innombrable

el paisaje se expande

se rebela a sus interpretaciones

Aquello que llamamos “nuestro”:

un capricho de posesión

nuestras ficciones son nudos que sujetan el dominio

olvidamos lo que es tener sin poseer

querer sin estrujar

tocar sin destruir

y ahora se aspira a poseerlo todo

devorarlo todo

separarlo todo

pero el ambiente vibra desde los poros y anuncia:

Antes de los méritos están las huellas…

Pasaron siglos hasta llegar al humano

haciendo huecos entre lo que nos une y nos separa

pintando rocas

bordando canastas

o con montones de semillas decorando su muerte

Después se impuso el hierro

la religión

la pólvora

los mapas

sangre y violencia demarcaron las primeras heridas

Pero como eco murmurante que asciende de la tierra

aún se percibe un enigma

el impulso de su clamor subterráneo:

Antes de los méritos están las huellas…

Antes de los méritos están las huellas…

En esas huellas habita lo que somos.

Liliana Zaragoza Cano

(México, 1983)

Éste es un recordatorio para respirar4

Octubre 26, 2021

[Éste es un recordatorio para salir a caminar y respirar al ritmo de las nubes.]

Agosto 3, 2021

[Éste es un recordatorio para dejar que el viento nos señale la ruta del resto del día.]

Julio 22, 2021

[Éste es un recordatorio para respirar sin miedo a mutar.

Como las nubes. Como las horas. Como el paisaje.]

Julio 19, 2021

[Éste es un recordatorio para respirar sin miedo a los cambios en las rutas del viento.]

Junio 27, 2021

[Éste es un recordatorio para agradecer la conexión de la lluvia

con los ecosistemas que resisten y nos sostienen en cada ciudad.]

Junio 21, 2021

[Éste es un recordatorio para agradecer el salto cuántico del solsticio. Para observar el cambio drástico en la dirección del viento. Para sentir en banda ancha. Para respirar. Y continuar.]

Junio 20, 2021

[Éste es un recordatorio para respirar con todo el cuerpo en el día más largo del año y bajo el Sol más develador de los últimos tiempos.]

Junio 11, 2021

[Éste es un recordatorio para permitirnos sentir intensamente. Contemplar nuestro entorno. Cuidar nuestro eje. Y respirar.]

Mayo 4, 2021

[Éste es un recordatorio para observar la cadencia de nuestra respiración y llevarla poco a poco a un ritmo menos agitado, con paciencia, sin pantallas enfrente y con las ventanas de la casa abiertas.]

Abril 22, 2021

[Éste es un recordatorio para abrir la ventana y dejar entrar al viento a contarnos algún cuento sobre la mañana.]

Abril 21, 2021

[Éste es un recordatorio para salir a caminar un momento y sólo concentrarnos en sentir: los mensajes del Sol, nuestra respiración más atenta y un ritmo más tranquilo.]

Abril 14, 2021

[Éste es un recordatorio para reaprender a respirar de manera comunitaria, interespecie y en interconexión con los microcosmos que nos sostienen.]

Abril 12, 2021

[Éste es un recordatorio para nombrar en voz alta el paisaje que deseamos habitar.]

Abril 7, 2021

[Éste es un recordatorio para agradecer a los árboles, plantas y aves que cohabitan con nosotræs desde las banquetas de nuestras colonias. Por enseñarnos que las interconexiones que nos sostienen más fuerte son profundas e invisibles.]

Abril 4, 2021

[Éste es un recordatorio para caminar bajo las primeras gotas de lluvia y sentir el viento fresco sobre la cara.]

Abril 3, 2021

[Éste es un recordatorio para salir a caminar y agradecer los códigos cromáticos de la primavera.]

Marzo 21, 2021

[Éste es un recordatorio para bienvenir con todo el cuerpo al Equinoccio. Al flujo mutable de sus vientos. Al augurio intuitivo de sus soles. A la presencia vibrante de sus horas.]

Marzo 5, 2021

[Éste es un recordatorio para agradecer a los árboles de las banquetas por atraer vecindades de pájaros que acompañan nuestra mañana.]

Febrero 13, 2021

[Éste es un recordatorio para agradecer a los árboles, piedras, líquenes, helechos, arbustos y musgo de los bosques dentro de la ciudad, por sostenernos desde las interconexiones más profundas.]

Febrero 8, 2021

[Éste es un recordatorio para agradecer a las plantas salvajes y a las ornamentales que resisten y nos cuidan en los camellones y banquetas de la ciudad.]

Enero 13, 2021

[Éste es un recordatorio para mirar las nubes hasta despejar poco a poco nuestros pensamientos más anclados. Y respirar, lento y profundo. Con el pecho sin miedo. En silencio.]

Junio 26, 2020

[Éste es un recordatorio para escuchar al cuerpo y a cada una de sus interfases. Y desacelerar, sin dejar de respirar.]

Septiembre 22, 2020

[Éste es un recordatorio para recibir al equinoccio en silencio.]

Septiembre 18, 2020

[Éste es un recordatorio para escuchar la lluvia nocturna. Y nada más.]

Septiembre 19, 2020

[Éste es un recordatorio para calmar a la mente mirando la gama de blancos en las nubes.]

Agosto 30, 2020

[Éste es un recordatorio para salir a caminar y dejar que el viento desenrede nuestros pensamientos.]

Agosto 18, 2020

[Éste es un recordatorio para contemplar a las mareas seguir su curso, depurándonos, mientras nos afianzamos a lo que nos reenergiza en lo vital.]

Agosto 14, 2020

[Éste es un recordatorio para dejar que la tormenta nos peine los pensamientos.]

Agosto 5, 2020

[Éste es un recordatorio para reescribir con todo el cuerpo lo que nos permite sostener la vida.]

Julio 29, 2020

[Éste es un recordatorio para sacar a las plantitas que están dentro de casa a tomar un baño de lluvia.]

Julio 10, 2020

[Éste es un recordatorio para mirar el cielo al menos cuatro veces al día.]

Julio 5, 2020

[Éste es un recordatorio para recolectar agua de lluvia y regar las plantas que coexisten con nosotrxs en el interior de casa.]

Junio 26, 2020

[Éste es un recordatorio para escuchar al cuerpo y a cada una de sus interfases. Y desacelerar, sin dejar de respirar.]

Junio 25, 2020

[Éste es un recordatorio para mirar las nubes del cielo y los trozos azulesmuyazules que de pronto se asoman entre las horas.]

Junio 20, 2020

[Éste es un recordatorio para sacudirse la energía del cambio de estación, sin olvidar sacar a las plantas a refrescarse con la lluvia.]

Junio 18, 2020

[Éste es un recordatorio para resintonizar durante el resto del día con lo que nos hace sentirnos parte del ecosistema.]

Abril 7, 2020

[Éste es un recordatorio para asomarse a ver los rosas de este atardecer.]

Abril 7, 2020

[Éste es un recordatorio para asomar la cara por la ventana y sentir al viento.]

Abril 1, 2020

[Éste es un recordatorio para tratar de escuchar, entender y calmar a las especies con las que cohabitamos en estos tiempos de crisis.]

Febrero 2, 2020

[Éste es un recordatorio para no olvidar mirar al cielo durante un minuto, tres veces al día.]

Diciembre 3, 2019

[Éste es un recordatorio para repensarnos como especie.]

1 Esta conversación surgió a partir de mi propuesta a Ámbar Past de contribuir a esta muestra con una reflexión sobre la poesía y la naturaleza. Ámbar nos planteó a Ruperta Bautista (también incluida en este libro) y a mí una conversación que enlazara Chiapas, India y Japón. La conversación comienza en torno al libro Nich K’in de Ruperta Bautista.

2 Vanessa Watts, “Indigenous Place-Thought & Agency amongst Humans and Non-Humans (First Woman and Sky Woman Go on a European World Tour!)”, 2013, p. 21.

4 Desde hace algunos años, Liliana Zaragoza Cano publica de manera intermitente un conjunto de poemas infinitos-manifiestos en su cuenta de Twitter @Lili_Anaz. Sus publicaciones son recordatorios para desacelerar la descontrolada producción tecno-capitalista y recordarnos que somos cuerpos en conexión con el entorno. En su segundo y potente manifiesto, “No hay futuro sin memoria colectiva”, Liliana expresa las bases de una ética que queremos muchxs para ese material incierto al que llamamos futuro. Ésta es una pequeña selección.