Biograma convexo

En un espejo convexo redondo

se han hundido para siempre

espalda de los esposos Arnolfini

de van Eyck

Con espejos convexos

Arquímedes en Siracusa

prendió un fuego y se hundieron

barcos romanos

Yo no tengo nada

En hundirme para siempre

pero muchos estaban detrás

para ahogarme

en una cucharada de agua

(Y la cuchara también es cóncava

y convexa

tan justo a tiempo).

Uwypuklony biogram

W krągłym wypukłym lustrze

zatonęły na zawsze

plecy małżonków Arnolfinich

u van Eycka

Wypukłymi lustrami

podpalał i zatapiał rzymskie łodzie

Archimedes pod Syrakuzami

Ja nie mam w czym

zatonąć na zawsze

ale wielu było za tym

żeby utopić mnie choćby

w łyżce wody

(A łyżka jest zarazem wklęsła

i wypukła

a więc w sam raz)

Vengo aquí sin nada

…vengo aquí sin nada

y me iré sin nada

y pronto será como si no fuera.

Z niczym tu przyszłam

… niczym tu przyszłam

i odejdę z niczym

i wkrótce będzie jakby mnie nie było.

Sin cobertura

Dejé de quererme

y las palabras

se me escapan

ojalá yo ya

no fuera

para ser honesta

ya no estoy aquí

rompí conmigo misma

me dejé de mí misma

pero no sé dónde

la tierra se me ha resbalado bajo los pies

no tengo a nadie a quien decir

lo que me ha pasado

y que está pasando algo

que no debería pasar

el mundo se tropieza en mis ojos

huye de mí

no tengo dónde quedarme

me estoy

cayendo en NADA

miro a mi alrededor recordando

que tal vez

estoy empezando ya

a desvanecerme

salgo de la casa para que alguien pueda verme

pero

soy asediada por las alucinaciones, una multitud que grita

y empuja un micrófono cerca de mi nariz

innecesariamente

innecesariamente

desde este lugar no hay cobertura.

Bez zasięgu

Przestałam podobać się sobie

i słowom

uciekają ode mnie

chciałabym już

nie być

prawdę mówiąc

tutaj już nie ma mnie

rozłączyłam się ze sobą

odeszłam od siebie

ale nie wiem dokąd

ziemia uciekła mi spod nóg

nie mam komu powiedzieć

co mi się stało

i że dzieje się coś

co nie miało się dziać

świat troi mi się w oczach

ucieka ode mnie

nie mam gdzie zostać

podziewam się spadając

w NIC

rozglądam się pamiętając

że chyba

zaczynam już na dobre

zanikać

wychodzę z domu żeby ktoś mnie zobaczył

ale

oblegają mnie omamy wrzaskliwą ciżbą

podtykają mi pod nos mikrofon

całkiem niepotrzebnie

całkiem niepotrzebnie

z tego miejsca nie ma zasięgu.

Sin memoria

Deambulé por las calles de Roma y París,

deambulé por Manhattan y Altái,

deambulé por las plazas y puentes de Venecia,

por las calles de Lisboa

y bebí té de Ceilán en Ceilán,

pero no pude llegar a los rincones de mi memoria

nadie me buscaba

ni hoy ni ayer

no estuviste conmigo

ni yo estuve contigo

ni ahora ni entonces

ni antes ni después

¿Cómo pude dejar

que esto sucediera?

no puedo detener lágrimas

cuando pienso en ello.

Deambulé por las fechas borrosas

en mi biografía

no pude encontrar los rincones de memoria.

Soy el tronco de un árbol talado

no tengo corona y no tengo raíz

no sé qué me pasó

que soy tan leñosa

sin un movimiento sin un susurro

sin ninguna hoja.

Bez pamięci

Błądziłam po ulicach Rzymu i Paryża

błądziłam po Manhattanie i Ałtaju

błądziłam po placach i mostach Wenecji

po ulicach Lizbony

i piłam na Cejlonie cejlońską herbatę

nie mogłam tylko trafić w zaułki pamięci

nit mnie nie szukał

ni dzisiaj ni wczoraj

nie było ciebie przy mnie

ani mnie przy tobie

ni teraz ani wtedy

ni przedtem ni potem

jak mogłam na to pozwolić

jak z tym się pogodzić?

nie mogę łez powstrzymać

gdy o tym pomyślę.

Błądziłam po zatartych datach

w życiorysie

nie mogłam trafić w zaułki pamięci.

Jestem kłodą ściętego drzewa

nie mam korony i nie mam korzenia

nie wiem co mi się stało

żem taka zdrętwiała

bez ruchu bez szelestu

bez żadnego listka.

Poco después de desembarcar en Nueva York, Jacques Rigaut, el fundador de la Agencia General del Suicidio, publicó, loco de amor por la pintora Georgia O’Keefe, la siguiente nota en un periódico: “Joven pobre, mediocre, 21 años, manos limpias, contraerá matrimonio con mujer, 24 cilindros, erotómana o hablando el anamita, a ser posible apellidada O’Keefe”. De cierta manera, Rigaut se adelanta algunos años a Bryan Ferry, quien, en lo que parece una canción de amor dedicada a “the sweetest queen you’ve ever seen”, de pronto comenzaba a cantar los números de las placas de “la más dulce reina”: CPL593H. Pensemos también en el binomio María/Maschinemensch de Metrópolis y en la intriga tecnopolítica que enreda a sus dos componentes. Marinetti claramente se volvió loco por culpa de una motomami. Las motomamis, se sabe, son un fenómeno recurrente a lo largo de la historia, y las consecuencias del fanatismo que provocan pueden ser gloriosas o catastróficas.

Otro de esos momentos recurrentes en la historia fue la presentación de Rosalía el pasado 28 de abril, en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo que en principio parecía un simple concierto gratuito promovido por el gobierno de la capital se convirtió en una plataforma para la discusión de todos los asuntos y problemáticas del país. En este concierto se ha querido ver lo peor y lo mejor de nuestra política, un hito cultural, la prueba de que la cultura en México va en picada, un descarado gesto de campaña presidencial, el único acto respetable del gobierno capitalino, el desesperado intento por ser cool de una persona con la mirada evidentemente muerta, una muestra de que el poder entiende o no a lxs jóvenxs, un intento desesperado de captar su voto, un distractor con el que se pretendían ocultar algunos eventos ocurridos ese mismo día. (En las jornadas posteriores al concierto, fueron comunes tuits del tipo “Mientras veías a Rosalía, políticos corruptos se robaban la democracia”, casi todos redactados por personas que se quedaron en su casa mirando Ted Lasso). Todo esto nos puede llevar a una conclusión: Rosalía importa, aunque aún no sabemos si lo hace en el sentido de que un político importa lo mismo que Tim Hardin.

Avenida Juárez estaba decorada como si esa zona de la ciudad se hubiera convertido temporalmente en un parque temático de Rosalía. Lo último que separaba a esta zona autónoma del resto de la ciudad era una banda que tocaba covers de rock en tu idioma frente a la taquería El Caifán; pero incluso ellos, en el breve momento en que ocuparon nuestro espacio auditivo, hicieron una referencia a Rosalía. Sobre podios pequeños había trabajadores del Gobierno de la Ciudad promoviendo el evento con altavoces, y de vez en cuando dejaban que en las bocinas sonasen fragmentos de “Bizcochito” o “Despechá”. Algunos organilleros colocaron la M/mariposa, el logo de Motomami, en los instrumentos. No estamos del todo seguros de que esto sea real pero, en nuestro recuerdo, algunos de los uniformes de esos trabajadores tenían emes/mariposas bordadas a la altura del corazón. Mientras seguimos avanzando, las referencias a Rosalía se acumulaban; el efecto era de saturación. Una especie de prólogo estático para cualquier fan o la imagen misma del demonio para quienes aborrecen a la cantante. Cuando llegamos a la mitad de Madero, alguien con altavoz anunció que, en ese momento, la plancha del Zócalo se acercaba a su máxima capacidad.

Una vez en la plaza, sólo queda esperar. La playlist ambiental tiene cierta coherencia. La anomalía más notoria es “Hey Joe”, en la versión de Jimi Hendrix. ¿Esta música es aleatoria o fue preparada cuidadosamente por alguien? A medida que la hora prometida se acerca, la reacción a cada nuevo tema se vuelve más eufórica. La gente canta con el mismo entusiasmo a Selena, Daddy Yankee y El Recodo, aunque también reacciona con rabia cuando en la lista de reproducción comienzan a repetirse las canciones. No obstante, la espera tiene momentos interesantes.

Aprovechamos cualquier oportunidad para hacer photobomb en las selfies de las personas que nos rodean. Mientras discutimos sobre si en Antro Juan se abordaban las noches temáticas desde la postironía o el apego sincero, escuchamos que un grupo de cien personas, todas jóvenes en apariencia, comienza a entonar el cántico “¡Claudia, Claudia, Claudia!” Compartimos algunos chistes con las personas que están enfrente. Alguien sugiere que Rosalía le ha dado todo a Sheinbaum y que, incluso la whitmaniana declaración “me contradigo, yo me transformo” podría ser usada como lema para excusar cualquier hipocresía o promesa incumplida. De nuevo nos vemos incapaces de determinar si se trata de postironía o de afecto sincero. A ratos llegan oleadas de gente que nos empujan lejos del lugar en el que planeábamos quedarnos. Una hora antes del concierto, gente con altavoces sugiere que las familias con niñxs se desplacen mejor hacia la Alameda Central, en donde se han instalado pantallas. Junto a nosotros hay una señora que agarra con una mano a su hija y, con la otra, una caja en la que hay una plancha nueva. Dice que se metió sólo por curiosidad y ya no se pudo salir. Antes de que empiece el show, nos parece ver a un tipo muy parecido a Marcelo Ebrard tras el escenario. ¿Qué está haciendo?, nos preguntamos al verlo encorvado como un roedor gigante en traje de dos piezas. “Está… ¿masticando un cable?” Luego se apagan las luces, suena el ruido de un enorme motor, el ruido que haría el motor del primum mobile al encender, y cada persona en la audiencia se queda a solas con su locura y su flor favorita.

y mientras ascendíamos todo subía con nosotros, un gran boato nos levantaba,

un gran boato nos devolvía a la Pureza del cielo,

al mundo inconcebible que en su forma resplandeciente,

emanante y fluida no es más que regreso a aquello que no es,

al imperio radiante de la Luz, a las llanuras interminables del Cielo,

pues ese es el lugar en el que existimos aunque no existimos,

ése es el lugar en el que podemos pensar que Seiobo descendió a la tierra.

Como pasa con cada cosa que hace Rosalía, los comentarios sobre su show en vivo polarizan a la gente; para los fans incondicionales, parece estar reinventando absolutamente todo. Para sus detractores, lo que hace no sólo carece de calidad sino que resulta derivativo, cuando no una serie de gestos de apropiación cultural. El director fotográfico del show, presente en el escenario, sigue a Rosalía en cada movimiento; encuadre tras encuadre proyectado en las pantallas, se afianza nuestra historia de amor con ella: en juego de planos abiertos y close-ups extremos, nos mira fijamente, nos coquetea, nos reta colocándose los lentes oscuros más cool de la historia. Nuestro enamoramiento llega a su punto más alto mientras canta el cóver de la noventera “Héroe” de Enrique Iglesias: en un acercamiento a cámara, Rosalía llora por nuestro amor y se le salen los mocos. Beyoncé ya se adelantó a robar ideas del show que Rosalía ha presentado durante el Motomami Tour —lo cual está bien: sólo mentes retrógradas se niegan a aceptar que pop=robo y repetición— y, durante los últimos días, quienes hemos seguido la discusión al respecto en tuiter nos hemos enterado, voluntaria o involuntariamente, de los pormenores de la historia de la videodanza —en la cual, según algunas fuentes, Rosalía no figura para nada.

Una chica grita a todo pulmón “¡EMBARÁZAMEEE!” mientras Rosalía canta “La noche de anoche”. Llevan en hombros, discretamente, un condón inflado. Cada que Rosalía se dirige al público, alguien cercano a nosotros grita: “¡Eres humilde, mi chiquita!” La lista de canciones interpretadas abarca Motomami casi en su totalidad, más algunos éxitos previos y posteriores. Llama la atención el modo en que Rosalía, sus fans y su equipo han deconstruido la metafísica de la presencia: a nadie parece molestarle que la estrella cante sobre una pista pregrabada o que sus colaboradores aparezcan sólo como grabaciones. Así, interpreta “Linda” y “La combi Versace” (acompañada por el fantasma de Tokischa), “Con altura” (sin necesidad de tener ahí a J Balvin o a El Güincho) y “La fama” (a manera de dueto consigo misma, usando los pasajes con la voz de The Weekend sólo como fondo para sus coreografías. Claro, cualquier fantasma se perdona si se cuenta con la cantante en carne y hueso).

Su canción más reciente es “Vampiros”, que marca otra ausencia. No del todo familiarizados con la letra, gritamos varias veces “Vanpiro Esiten” durante su ejecución. A la hora de revisar este texto para su publicación, y después de tenerlo en reposo (o abandono) durante meses, nos lamentamos por no haber gritado en su momento “vanpiro emosionale esiten”, en referencia a la entonces reciente ruptura entre Rosalía y su vampiro de talento.

La épica toma que aparece en las pantallas es digna de aparecer en un fanfic como Evangelion: al no poder salvar el mundo de los ángeles, Rosalía nos canta con el corazón roto y una multitud detrás. La escena también se antoja para imaginar a Hernán Cortés cantándole a su fallido personal durante “La Noche Triste”. ¿Lloran los españoles por los conquistados? ¿Quiere usted la salvación de México? ¿Quiere que Rosalía sea nuestra nueva reina?

Una de las principales tendencias surgidas en redes después de este concierto es el análisis poscolonial de todo el asunto. Se habla del supuesto simbolismo negativo de que una española cante “La Llorona” frente a una catedral construida sobre pirámides y que sea idolatrada por los habitantes de un país que antiguamente fue colonia española. Pareciera que la cantante carga todo el peso y la culpa histórica de su país de origen. Cultura e imperialismo. Quítate la playera de la Escuela del Resentimiento, papi, y mueve el culo. La única culpa histórica que carga Rosalía es la de haber dado lugar a aquel momento de kitsch innecesario, en línea con el trato condescendiente que bandas e intérpretes extranjeros suelen dar al público nacional.

Otra tendencia analítica del evento podría caer en las teorías de la conspiración. Algunos de los pasos que la cantante ejecutó durante su interpretación trunca de “Bulerías”, ahora son analizados como un posible ritual satánico en ciertos rincones hipercristianos del internet. La imagen usada para promover el concierto también ha sido sometida a un análisis parecido, ya que en la forma del traje de Rosalía figura vagamente la cara de un Baphomet. Y estas y otras teorías se complementan con algunas más de corte político. Para ciertos sectores de la imaginería popular, Rosalía —como Beyoncé, Amanda Bynes o Rihanna— ha ascendido a reina de los Illuminati.

¿Qué más? Julieta Venegas estaba ahí, bailando. La mamá de Rosalía estaba ahí. Fue el concierto más grande de su carrera. Las personas que acamparon el día anterior con el fin de tener los mejores lugares, se han convertido en una prueba rápida para saber si eres de izquierda o derecha. Los asistentes somos, ahora, apestados políticos; la mitad de nuestras amistades nos niegan el saludo y ya no seremos invitados con la misma frecuencia a expresar nuestras ideas en la televisión. Algunas otras amistades lamentan no haber asistido.

Poco después pasó algo que se había anunciado junto con la noticia del concierto: Sheinbaum dejaba su cargo como jefa de Gobierno para hacer precampaña presidencial. Al terminar el concierto, quienes lo siguieron desde el Hotel Majestic arrojaron basura y agua contra quienes desalojaban la plaza por Madero mientras, en un gesto contradictorio, también aplauden. Esto sería analizado desde todos los ángulos en los días posteriores a “Zocalía”. Les regalamos el espectáculo de nuestros dedos medios y gritamos complejas maldiciones mientras la multitud nos empujaba y casi nos caímos. La fiesta siguió en Madero con una procesión de cosplayers de la española, mientras la gente cantaba “Pero pusieron la canción” con el corazón partido. Quizá esas personas se referían a todas las canciones que escuchamos en la plancha del Zócalo. De regreso en Avenida Juárez, unos policías motorizados pasaron haciendo demasiado ruido pero muy lentamente. No pudimos evitar gritarles “¡Saoko, papi, Saoko!”, aunque ninguno se atreviera a realizar alguna acrobacia.

Trinares

Del árbol viene llegando

un silbo, rumor de cielo

lo trae el viento en su vuelo

y en tierra sigue aleteando,

trinares canta y cantando

hilvana el ave su verso

queda en el aire, disperso

su trino, preciosa gema

allí anida el poema

más lindo del universo.

Casi poema para guitarra sin cuerdas

Muda guitarra… ¡triste!

se me atraganta la frá

el verso se me deshá

como helado de ceré.

Sin música en mi cabé

el poema no termí,

se quedó a medio camí

este nudo sin amá:

sin sus cuerdas la guitá

es un pájaro sin trí.

La garza

A Gabriela Mistral

Con aires de cielo

pasea la garza

recorta el azul

cual nube agraciada

al viento su cuello

se alarga, se alarga

igual que la noche

llegando hasta el alba;

el vuelo lo cierran

sus gráciles patas

trayendo consigo

recuerdos de agua.

No hay son que acompañe

el batir de sus alas:

va muda y es mudo

su vuelo hacia casa.

Las aves del valle

trinando le alaban

su andar silencioso

su voz casi blanca

(¿qué fue de su canto

que casi no grazna?

¿acaso su trino

voló a la distancia?).

Pero has de saber

no es muda la garza:

si ves una en tierra

levando su ancla

los ojos al cielo

batiendo sus alas

será la hermosura

quien hable, tan blanca.

* Poemas pertenecientes a Trinares, libro ganador del XIX Premio Hispanoamericano de Poesía para la Infancia 2022, convocado por la Fundación para las Letras Mexicanas y el Fondo de Cultura Económica.

El domingo 6 de agosto de 2023, en un hospital de Saint-Jean-de-Védas, a las afueras de Montpellier, murió el poeta francés Franc Ducros. Tenía 87 años: los había cumplido apenas diecinueve días atrás, el 18 de julio.

Ducros nació en 1936 (el mismo día, por cierto, en que del otro lado de los Pirineos estalló la Guerra Civil española) en Moulézan, un poblado que hoy en día ronda los 400 habitantes, en el distrito de Nîmes. Tres años después dio comienzo la segunda Guerra Mundial, de cuyas penurias y angustias Ducros conservaría, como prácticamente todos los franceses de su generación, un recuerdo muy vívido. También, como tantos franceses de su tiempo, Ducros “hizo mayo del 68”, según la expresión coloquial. Es decir: no sólo vio pasar el movimiento estudiantil y obrero de 1968, como podría verse pasar el Tour de Francia, sino que intervino en las protestas y formó parte de los comités profesionales, universitarios, artísticos y sindicales que hicieron posibles las reformas políticas y sociales de aquel año.

Todavía se respiraba el aire del 68 cuando publicó en las Prensas Universitarias de Francia su tesis doctoral a propósito de un aspecto poco conocido del utopista napolitano Tommasso Campanella: su obra poética (Tommasso Campanella, poète, 1969). Profesor de italiano, Ducros traduciría más tarde una serie de pasajes de Leonardo da Vinci (Ombre lointaine, 1983) y los poemas y fragmentos poéticos de Miguel Ángel (Poèmes, 1998). Uno de sus libros más importantes apareció en 1997: el dedicado a Dante Alighieri (L’odeur de la panthère). Como se verá, los años posteriores a 1996, fecha en que se jubiló de la Universidad Paul Valéry de Montpellier, donde había fundado la revista Prévue y el Centro de Investigación sobre lo Poético, son particularmente ricos en libros y traducciones.

Ducros oyó poemas desde antes de comenzar a leerlos. En septiembre de 2003, entrevistado en Guadalajara por Víctor Ortiz Partida, narró que, siendo niño, conoció la poesía gracias a una maestra que leyó en voz alta “Las rosas de Saadi” de Marceline Desbordes-Valmore. Fiel a esa experiencia, mantuvo con la tradición poética de su país una relación profunda y apasionada. De ahí surgieron, en buena medida, dos libros de artículos y ensayos breves (Le poétique, le réel, de 1987, y Poésie, figures traversées, de 1995) y el revelador Pour Mallarmé (1998), así como dos libros publicados en 2006: Lectures poétiques y Notes sur la poésie. La prosa de Ducros, de sintaxis flexible y pensamiento exigente, desafiaba la rigidez formal que neoclásicos e ilustrados habían hecho prevalecer no sólo en el estilo literario, sino en la enseñanza misma de la lengua. Ducros, en ese desafío, se apegaba con orgullo a los ejemplos de Mallarmé, Proust y quien habría de ser, como poeta, su principal modelo: André du Bouchet, tras cuya muerte compuso, en 2001, el memorable poema Neige du 21 avril.

Ducros publicó su primer libro de poemas, Les yeux, la terre, en 1992, cuando tenía 56 años. El segundo, S’ouvrant, l’arbre, apareció cinco años después, en 1997. Du noir cela se publicó en el año 2000. Con los tres, en versiones muy depuradas, formó un libro compilatorio en 2003, Surgies syllabes arrachées, que también contiene poemas como Entre le feu et le soleil, Delphes y Taureaux, que sólo habían aparecido hasta entonces en ediciones artesanales de tirajes reducidos, hechas en colaboración con los pintores Anne Slacik y Jean Azémard. Luego publicó Ici partagé, disparaissant (2006) y Évanouie la parole (2016). Pero sin duda su libro definitivo, mezcla de antología personal y recopilación, es L’oubli l’éclat (2019), que además contiene tres páginas de notas tan sucintas como esclarecedoras y una dedicatoria que, sin mencionar nombre alguno, alude a la mujer que suscitó —en palabras de Ducros— la resurrección y el asombro a la luz de los cuales nacieron los poemas del volumen: la profesora, escritora y artista vocal Gisèle Pierra.

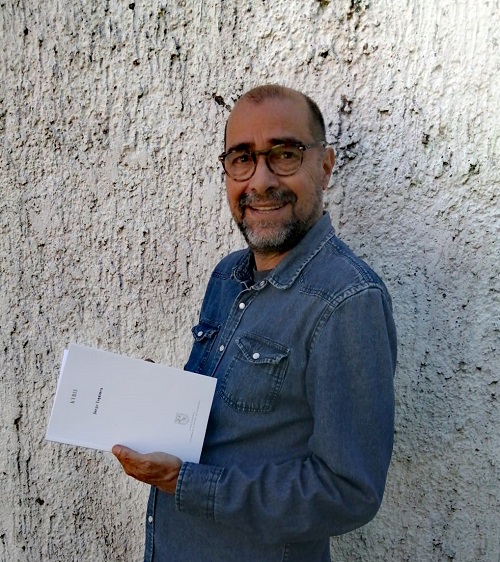

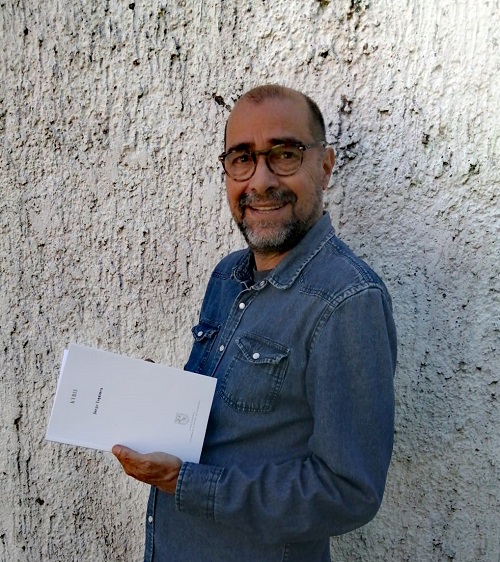

Invitado a la Universidad de Guadalajara desde 1986 por Dante Medina y Dulce María Zúñiga, Ducros visitó a lo largo de tres décadas México, donde impartió cursos, dictó conferencias y cultivó amistad con poetas, narradores y ensayistas como Gabriel Magaña, Ricardo Castillo, Jorge Esquinca, Raúl Aceves, Carmen Villoro, Guadalupe Morfín, Teresa González Arce y Javier García-Galiano, entre muchos otros. Magaña es el principal traductor al español de su obra poética, de la misma forma que Zúñiga recogió y tradujo sus conferencias en volúmenes como Prácticas poéticas contemporáneas (Universidad de Guadalajara, 1988) y Claves poéticas de la Divina Comedia (Universidad de Guadalajara, 1993; reeditado por Ficticia en 2011). Diferentes editoriales publicaron sus libros de poemas: Los ojos, la tierra (Cuarto Menguante, 1994), Entre el fuego y el sol (filodecaballos, 2001), Abriéndose el árbol (Ediciones Sin Nombre, 2001), Lo negro, eso (Ediciones Sin Nombre, 2006), Aquí compartido (Universidad Autónoma de Nuevo León, 2011) y Desapariciones (Bonobos, 2017).

Hace algunos años, Esquinca escribió que “la poesía de Ducros se alza sobre los bordes de un abismo sólo para mejor abismarse”. Ese abismo, cabe añadir, no es filosófico ni religioso: es el abismo del cielo abierto, del aire de la mañana o del atardecer, de las minúsculas partículas de agua concentradas en la calidez del verano, y es también el aliento que proyectamos al decir cada palabra. Uno de sus verbos favoritos era proferir (en francés, proférer), porque la emisión de la voz contenía por sí sola la fuerza que, para él, posibilitaba la existencia de la poesía. En cualquier punto de cualquier frase de Ducros, independientemente de lo que significara, podía ocurrir la “falla” (en el sentido geológico de la palabra) que propiciaba el vaivén de la respiración y, con ella, del ritmo.

Espíritu abierto a la pintura, el cine y el teatro, pero también a la historia, la política, la canción popular y los deportes, hombre hospitalario y sonriente, capaz de la mayor inteligencia y la mayor calidez, Ducros tenía el raro talento de dar a entender, incluso en una lengua que, como el español, no había estudiado. Pocos merecen como él ser admirados como sabios.

* En este número de Periódico de Poesía se puede leer un poema de Ducros traducido por Gabriel Magaña y el propio autor.

Versiones de Blanca Luz Pulido

venas

Por mis venas corre viento – por

eso, dame un vestido inflamado de

rosas y enséñame las horas del amor:

de aquí a la muerte es un instante.

veias

Nas minhas veias corre vento – por

isso, dá-me um vestido inflamado de

rosas e ensina-me as horas do amor:

daqui até a morte é um instante.

cintura

Cuando encontraron los pliegues

de mi vestido flotando

en el lago como un abanico,

los cisnes dejaron caer en el

agua sus plumas negras.

No sé durante cuántos años

estuve muerta. Pero la verdad

es que el tiempo pone siempre

en un lado lo que quita de otro

– y que mi cintura era estrecha

antes de que yo fuera feliz.

cintura

Quando acharam a roda

do meu vestido boiando

no lago como um leque,

os cisnes deixaram cair na

água as suas penas negras.

Não sei por quantos anos

estive morta. Mas a verdade

é que o tempo põe sempre

num lado o que tira de outro –

e que estreita era a minha

cintura antes de eu ser feliz.

pierna

Escondo la pierna morada en el refugio de la

falda y la herida abierta en la gruesa media.

Me duele y no lo digo. Si callo los dolores,

tal vez se sientan ignorados y dejen

de matarme; y si no, que me

duelan entonces más fuerte que los otros –

los que vienen de más hondo y fruncen el ceño

a la barriga llena de nada de mis hijos. Para

ésos no hay, ni siquiera en la farmacia,

remedio que valga; y la pierna, aunque

morada y palpitante, recorre de memoria

su camino. Me duele y no lo digo – la pomada

equivale ahora a menos pan, y la fiebre siempre

pone un plato sobre la mesa.

perna

Escondo a perna roxa no resguardo da

saia e a ferida por sarar na meia grossa.

Dói-me e não digo. Calando as dores,

talvez elas se sintam ignoradas e deixem

de matar-me; e, não deixando, que me

doam então mais alto do que as outras –

as que vêm do fundo e franzem a testa à

barriga cheia de nada dos meus filhos. Para

essas não há, nem sequer na farmácia,

remédio que me valha; e a perna, mesmo

que roxa e latejando, lá vai fazendo de cor

o seu caminho. Dói-me e não digo – pomada

é agora igual a menos pão, e a febre sempre

vai pondo um prato em cima da mesa.

manos

En el mar, se domina el hambre

con todas las manos. Sirven tanto

las del viejo, que tiene mapas del

tiempo dibujados en la piel, como

las del niño, que se asusta con

las olas, pero aun así sigue

el ejemplo de su madre. Las mujeres

no necesitan que alguien las llame

a las redes porque oyen la respiración

de los peces en el sueño. Conocen

tal vez mejor el sabor de la miseria: son

las primeras en partir el pan y las últimas

en poder acercarlo a sus dientes. Pero hoy,

si el viento amainara, si las gaviotas

permanecieran un poco más en la basura de la

ciudad, si el mar fuera un manto sedoso

y azul sobre todas las manos, puede ser

que las redes traigan un milagro – sí,

rosas –, puede ser que las redes traigan pan.

mãos

No mar, segura-se a fome com

as mãos todas. E tanto servem

as do velho, que têm mapas do

tempo desenhados na pele, como

as do menino, que se assusta com

a onda, mas assim mesmo segue

na esteira da mãe. As mulheres

não sentem falta de quem as chame

às redes porque ouvem a respiração

do peixe dentro dos sonhos. Sabem

talvez melhor o gosto da miséria: são

as primeiras a dividir o pão e as últimas

a poder chegá-lo aos dentes. Mas hoje,

se o vento aliviar, se as gaivotas se

demorarem um pouco mais no lixo da

cidade, se o mar for um manto sedoso

e azul sobre as mãos todas, pode ser

que as redes tragam um milagre – sim,

rosas –, pode ser que as redes tragam pão.

cabeza

Vi campos de lavanda invadidos por flechas.

Vi amapolas ensangrentadas entre los caballos caídos

en las batallas. Vi corazones ya fríos saliéndose

de pechos que no volverían a amar, y pulmones

negros de humo, como cartas quemadas vivas

en el rescoldo de la hoguera. Vi pies a punto de salvarse

que fueron cercenados y manos que tampoco

llegaron a tiempo de coser las heridas ajenas.

Vi ratas comiendo, descaradas, la oreja de

un soldado en las trincheras. Vi cuerpos caídos

en el fuego y en el abismo, y cuerpos chorreando lluvia

ácida de la espantosa bomba. Vi a padres tapando los

oídos de sus hijos en los refugios, y las ciudades abatidas

llenas de edificios huecos; vi bebés muertos entre las

ruinas de esas ciudades. Vi ese dolor intermitente de

quien cayó por disparos de metralla, y el sufrimiento

tremendamente lento de los torturados; vi también

a quien murió sin darse cuenta, pulverizado por las minas.

Vi vientres abiertos a golpes de puñal, mostrando

fetos en sus entrañas. Vi muchachas muertas con las piernas

abiertas y la cabeza cobardemente tapada

con bolsas de papel. Vi penes arrancados, más

impotentes que nunca, metidos en bocas que

nunca más hablaron. Vi pies calzados lejos de las

piernas que los hicieron caminar. Y vi un muchachito

que disparaba como alguien muy viejo. Yo vi

la guerra en todas las formas en mi cabeza

sin nunca haber estado ahí. Con un libro en la mano,

yo veo, perfectamente nítidos, todos los siglos.

cabeça

Vi campos de lavanda devassados por flechas.

Vi papoilas em sangue entre os cavalos caídos

nas batalhas. Vi corações já frios resvalando

de peitos que não voltariam a amar, e pulmões

negros de fumo, como cartas queimadas vivas

nas brasas da lareira. Vi pés serem decepados

a caminho da salvação e mãos que também não

chegaram a tempo de coser as feridas alheias.

Vi ratazanas comendo, descaradas, a orelha de

um soldado nas trincheiras. Vi corpos deitados

ao fogo e ao abismo, e corpos pingando a chuva

ácida da grande bomba. Vi os pais taparem os

ouvidos dos filhos nos abrigos, e as cidades abatidas

cheias de prédios ocos; vi bebés mortos entre as

ruínas dessas cidades. Vi aquela dor sincopada de

quem tombou a tiros de metralha, e o sofrimento

tremendamente lento dos torturados; vi ainda

quem morreu sem saber, pulverizado pela mina.

Vi ventres abertos a golpes de catana, mostrando

fetos nas entranhas. Vi raparigas mortas de pernas

abertas com as cabeças cobardemente fechadas

em sacos de papel. Vi pénis arrancados, mais

impotentes do que nunca, metidos em bocas que

nunca mais falaram. Vi pés calçados longe das

pernas que os fariam andar. E vi um rapazinho

que disparava como alguém muito velho. Eu vi

a guerra de todas as maneiras na minha cabeça

sem nunca lá ter estado. Com um livro na mão,

eu vejo, perfeitamente nítidos, todos os séculos.

* Poemas pertenecientes al O meu corpo humano (2022) ganador del Premio Correntes d’Escritas en 2023.

Versión al español del autor en colaboración con Chus Pato

1

El lecho de muerte de mi padre es para mí

El tiempo de leer a Alok Sarkar1 en el pabellón del cáncer

nuestros juegos palidecían gradualmente2

entre el polvo las hojas sin pertenencias y la luz rojiza

están despiertos los ojos absolutos que marcan el descanso integral

La integridad de mi lenguaje es la disección del padre

Es una imagen que disfruta

empujando al hijo hacia el ataque inesperado

La generación que ha visto alguna guerra

no entiende la importancia del espejo

palidecemos los juegos del uno al otro

La luz sin interrupción tiene una monotonía

también la hay en el dolor corporal

Alok Sarkar escribió el frenesí nunca es deseable

Yo pienso en diseccionar nuestro cuerpo

tranquilamente uno al otro

¿cuánto tiempo después de la muerte

nuestra capa adiposa será amarilla como el sol?

¿al diseccionar el cerebro se descubrirá el analgésico diario?

El tiempo es una mariposa nocturna

sobre una bombilla de 60 vatios

la luz amarilla de las nueve de la noche tropical

Ruego que cierren la boca de mi cadáver

পিতৃব্যবচ্ছেদ

১

বাবারমৃত্যুশয্যামানেআমারআলোকসরকার

ঠাকুরপুকুরক্যানসারহাসপাতাল

আমাদেরখেলাগুলোক্রমশবিবর্ণহয়েযায়

আবর্তিতধুলো, নিঃস্বপাতা, রক্তিমআলোর

ভিতরেঅমোঘজাগেদুটিচোখসংহতবিরাম

আমারভাষাগতসংহতিপিতৃব্যবচ্ছেদ

সন্তানকেক্রমাগতআক্রমণেরমুখেফেলেমজাদেখার

একধরণেরঅবয়ব

যেপ্রজন্মযুদ্ধদেখেছেতারাআয়নারঅভাববোঝেনা

আমাদেরসমস্তখেলাপরস্পরেরহাতেবিবর্ণহয়েছে

একটানারোদ্দুরেরএকটাএকঘেয়েমিথাকে, টানাযন্ত্রণারও

আলোকসরকারবলেছেনউন্মত্ততাকিছুতেইভালোনয়

আমিপরস্পরেরশরীরেরশান্তব্যবচ্ছেদভাবি

মৃত্যুরকতটাপরেআমাদেরমেদসম্পূর্ণরোদ্দুরেরমতহলুদহবে

মাথারব্যবচ্ছেদেকিপ্রাত্যহিকঅ্যানালজেসিকধরাপড়ে?

আসলেপুরোসময়টাএকটাষাটপাওয়ারের

বাল্বেররাতনটারউপরমথ

আমিসচেতনঅনুরোধকরছি

যেনআমারমৃতদেহেরহাঁমুখখোলানাথাকে

2

Cada día veo a mi padre alimentando a los peces

cortando la carne de mi sombra

El pescado alimentado con sombra

alegra nuestro almuerzo

Así como Alok Sarkar no encontró alegría al acercarse al pájaro

así en nuestros platos palpita la palidez de mi carne

Alok Sarkar y su tarde fácil es incomprensiblemente silencioso

El atardecer enseña su dentadura pálida como una escama

en él está el trozo de mis días

Yo vi noviembre aplastándose en la disección del padre

en cada cena está mi carne

el amarillo de mi grasa es la luz del mediodía de noviembre

২

আমিপ্রতিদিনবাবাকেআমারছায়াথেকেমাংসকেটে

মাছেদেরখাওয়াতেদেখি

ছায়ামাংসগেলামাছআমাদেরপ্রাত্যহিকখাবারেরদুপুরেথাকে

যেমনআলোকসরকারপাখিরনিকটেগিয়েআনন্দদেখেননি

তেমনইপ্রতিটাথালায়স্পন্দিতহয়আমারমাংসেরফ্যাকাশে

যাকোনওভাবেইবাবারঔজ্জ্বল্যেরসঙ্গেতুলনীয়নয়পিতৃব্যবচ্ছেদে

3

Las veces que pude integrar los ataques

sucedieron cuando me descubrí delante del padre

al igual que el insecto bajo la zarpa juguetona del gato

La perspectiva de la disección del padre

corta el vacío horizontalmente

el adolescente entra con los ojos apagados del idiota

en el cuerpo de la tarde tan vengativa

como una silla de rueda

Es el punto donde Alok Sarkar me hace enfrentar

el silencio cabizbajo del jazmín

Me rodea un fuego vacío

a veces se quema el vello corporal

me hace temblar el té del atardecer

৩

আক্রমণজড়োকরেছিযতবার

বিড়ালেরক্রিড়নকথাবারনিচেপতঙ্গেরমত

নিজেকেআবিষ্কারকরেছিবাবারসামনে

পিতৃব্যবচ্ছেদেরপ্রেক্ষিতআড়াআড়িকেটেদেয়শূন্যতা

অক্ষমকিশোরতারবুদ্ধিদীপ্তিহীনচোখনিয়ে

হুইলচেয়ারেরমতপ্রতিহিংসাপরায়ণ

কিছুসন্ধেরমধ্যেঢুকেগানশোনে

আলোকসরকারযেখানেআমাকে

হাস্নুহানারমুখোমুখিদাঁড়করান

তাঁরইকাছথেকেপাওয়াঅবনতঅক্ষমমৌনতা

একটাফাঁপাআগুনআমারসর্বাঙ্গঘিরেরাখে

মাঝেমাঝেঅন্যমনস্কলোমপোড়াগন্ধ

সচকিতকরেদেয়বিকেলেরচাখাওয়া

4

Uno al otro

nos hemos cortado el falo

Alok Sarkar escribió

la misericordia se transforma en un día

Con el cuchillo de onanismo

corto la carne de mi coraje

se la sirvo al padre en la cena

৪

আমরাইপরস্পরেরলিঙ্গচ্ছেদকরেছি

আলোকসরকারলিখেছেন

মমতা, একটিদিনহয়েওঠে

পিতৃব্যবচ্ছেদে

বারবারপরমাত্মরতিপূর্ণছুরিদিয়ে

কেটেরাখিনিজেরসাহসেরমাংস

বাবাকেদেবোরাতেরখাবারে

1 Poeta bengalí de los años 50.

2 Verso de Alok Sarkar.

Una idea se ha repetido en declaraciones, manifiestos vanguardistas, cantinas, entrevistas, películas de Hollywood e incluso discursos políticos: la poesía puede cambiar el mundo. Sobre ello han hablado Lawrence Ferlinghetti, Ida Vitale, Octavio Paz y Gottfried Benn. Esta idea se diseminó en el siglo XX luego de las guerras mundiales. ¿Por qué habría que cambiar el mundo? Porque después de revoluciones y movimientos sociales, si bien se han logrado cambios progresistas, la explotación de recursos naturales y humanos no se detiene; estamos en un continuo movimiento de avance y retroceso que deja a una gran parte de la población y las especies del mundo desprotegidas, y a otra en una indolencia cada vez mayor, llevada hacia la acumulación económica. Necesitamos, frente a esta realidad, bastiones de autonomía, de escepticismo ante los discursos predominantes, de libertad ideológica y resistencia en común.

En su exposición Sublevaciones, Georges Didi-Huberman selecciona piezas de insurrecciones históricas que han sido ventanas de esperanza frente a opresiones, desigualdades e injusticias. El filósofo encuentra en la exhibición de esas imágenes la posibilidad de dar a conocer revoluciones más allá del esteticismo que el espacio museístico confiere. Además de las imágenes, Didi-Huberman acude también a la poesía: en la introducción al catálogo de Sublevaciones1 menciona el movimiento simbolista, en particular a Charles Baudelaire, un forajido de su tiempo que vivía al margen de las costumbres burguesas, lo que lo hizo adquirir el título de “poeta maldito” por antonomasia, y cita también el poema “Los justos” de Jorge Luis Borges, que habla de cómo las personas que encuentran pequeños placeres en lo cotidiano “están salvando el mundo”. (Esos “justos” no son personas ambiciosas, ni los políticos, los billonarios o la gente que busca poder.)

En su libro Respirare. Caos y poesía, el pensador italiano Franco “Bifo” Berardi2 propone una idea semejante a la de Didi-Huberman: la poesía es un instrumento que puede salvarnos del “caos” en el que vivimos. Sin ahondar en el tema, Bifo piensa que la poesía puede unirnos en un ritmo respiratorio común. La noble y valiosa propuesta de que la poesía sea una vía de salvación viene de la mano con menciones únicamente a poetas fabulosos pero todos pertenecientes al canon occidental como John Keats, Rainer Maria Rilke o Dylan Thomas.

Retomo las ideas de esos críticos porque ponen la poesía al centro como un umbral de esperanza, pero también señalan que la salvación no funciona como un acontecimiento que literalmente cambie el mundo, sino como un giro en nuestra perspectiva y nuestro modo de habitarlo. Tal aproximación es semejante a lo que Ida Vitale declaró en una entrevista: “La poesía no va a cambiar el mundo, pero prepara humanos más decentes”. Una vez recogida esta idea a partir de la perspectiva de los filósofos europeos, quisiera pensar en ella como una latinoamericana que escribe y lee poesía, sobre todo, de mujeres.

La poesía no es un movimiento social pero está presente en el movimiento social. Recuerdo ir en un vagón del metro lleno de compañeras de la Facultad de Filosofía y Letras rumbo a una marcha del movimiento YoSoy132 mientras leíamos en voz alta los poemas de una antología engrapada que hizo el Colegio de Letras Hispánicas. Escucho, conmovida, “América, no puedo escribir tu nombre sin morirme”; lo leo escuchando las voces de quienes estábamos ahí, leyendo a Manuel Scorza. En aquel momento, la poesía dio un discurso común a muchas personas, la posibilidad de resonar rítmicamente de la que habla “Bifo”; cumplió un cometido colectivo y nos llevó, en el ánimo, al mismo estado de brío antes de marchar.

Pero muchos de los encuentros con la poesía ocurren en la intimidad. Por ejemplo, el día que Piedad Bonnett se enteró de la historia de Chantal Maillard: ella también tenía un hijo llamado Daniel que se suicidó. Cuando supo esto, la contactó y escribieron juntas Daniel,3 un duro testimonio sobre la muerte de ambos hijos. Daniel es un libro con poemas escritos antes de planear su publicación, en el cual los textos dialogan unos con otros al grado de que terminan fundiéndose y constituyendo una sola voz, pues no se indica quién escribió cada poema salvo al final, en un índice que bien puede pasarse por alto. En este libro a cuatro manos, la identidad autoral termina perdiéndose y lo que germina es el dolor. Se insiste en que el suicidio es una decisión autónoma y valiente que debe nombrarse, y en que la pérdida es una condición con la que se puede cargar y estar vivas. Este libro perpetúa el recuerdo de sus hijos, uno de los deseos que apunta Bonnett en su ensayo Lo que no tiene nombre.4 Quizá, más que dar alivio al dolor de las autoras, el cometido de este libro es expandirlo, hacer que los lectores lo compartan.

En Pensar en los otros,5 Ted Cohen habla de cómo la literatura es un dispositivo de empatía a través de una de sus herramientas principales: la metáfora (y, cabe añadir, el símil). La posibilidad de realizar esta traducción del mundo donde una cosa es igual a otra o como otra, nos enseña también a pensarnos igual que los otros o como los otros. En La creación por la metáfora, Maillard dice que al poner dos objetos en diálogo, esta figura retórica termina creando uno tercero que no existía antes: el objeto poético. Es una operación mística que da vida. No se puede leer Daniel o Lo que no tiene nombre y salir impune de ahí, como si no hubiéramos nosotras mismas perdido algo, como si no compartiéramos, entendiéramos o incluso encarnáramos el dolor.

La poesía es un instrumento de resiliencia asincrónico porque trasciende los sucesos sujetos a una temporalidad. Aunque esté producida en una época determinada, o a partir de una circunstancia concreta, lo que nombra es atemporal. No es sólo una herramienta para lidiar con el caos actual, ni una de las salidas o paliativos urgentes; su naturaleza trasciende cada crisis personal y mundial. Anna Ajmátova, formada en la fila de la prisión de Kresty para ver a su hijo, es una mujer que escribe durante el régimen de Stalin pero que también lo hace sobre la libertad, la maternidad, el sufrimiento y la pérdida de un hijo en cualquier momento histórico. Réquiem6 es un libro que se escribe, de cierto modo, en conjunto. Desde el principio, y “En lugar de [un] prefacio”, cuenta que una mujer la reconoce y le pregunta si puede escribir lo que está pasando, y ella le contesta que sí. Lo que la poeta está diciendo es que no sólo escribe por ella y su hijo, sino también por las otras madres y los otros hijos.

En el poema “Crucifixión” unifica su voz sufriente, por ejemplo, con la de María Magdalena. Luego, en el epílogo, recuerda a las otras mujeres que sufrieron separaciones y les dedica el libro:

A aquella a la que a duras penas empujaron hacia la ventana,

a quien sus pies no pisan su tierra natal,

a la que agitando su bella cabeza

dijo “Vengo aquí, como si fuera a casa”.

Quisiera llamar a todas por su nombre,

pero confiscaron la lista y no se puede encontrar.

Para ellas he tejido un vasto sudario

con las pobres palabras que les oí.

De ellas me acuerdo siempre, en todas partes

no las olvidaré en una nueva desgracia

y si amordazaran mi atormentada garganta,

por la que gritan cien millones de voces,

que ellas también rueguen por mí

en la víspera del aniversario de mi muerte

Hay más de una voz en Réquiem, que se transforma en un lamento colectivo, un grito ritual, un ololyga.7 Esta serie de dedicatorias evoca en la actualidad los mensajes que los padres de hijas desaparecidas o asesinadas emiten en entrevistas. Ellos no sólo expresan dolor propio. Muchas veces hablan de que han empezado una lucha política para que lo que les pasó a ellos no le ocurra a nadie más. Lo dijo la madre de Lesvy Berlín y los papás de Debanhi Escobar, dos mexicanas muertas con violencia en 2017 y 2022, respectivamente. Es impresionante cómo personas sumidas en un profundo dolor que les atañe en lo más íntimo pueden expresar preocupación y empatía por el resto de las personas. Esa conciencia y noción de los demás es uno de los rasgos de esperanza y voluntad humana: saber que el mundo no termina donde termino yo, que a pesar o a partir de mi tragedia están los otros.

En el prólogo a Desmorir,8 libro escrito sobre su proceso a partir de ser diagnosticada con cáncer de mama, la poeta Anne Boyer hace una reflexión sobre por qué escribir en torno a su experiencia y a su enfermedad. Boyer dice que esa enfermedad en particular es sorora, que la identifica con otras mujeres que la tuvieron también, y concluye junto a palabras de Audre Lorde que escribir sobre su enfermedad es escribir junto con las demás.

Hay una reflexión de “Bifo” que nos puede llevar hacia otra posibilidad de la poesía ante el caos: a partir de un poema de Rilke, el filósofo explica cómo la poesía permite ver un hueco entre la maraña de contenidos que nos aturden y ocultan la claridad; horadar ese caos y ver lo que hay más allá de él, el mundo despejado de identidad.

Esta horadación por medio de la poesía me remite a las palabras de María Negroni sobre la poesía de Alejandra Pizarnik:

[…] en el poema, el sujeto deseante añora siempre ese periodo de intensa subjetividad que es la infancia. Por eso, se abstrae en una visión narcisista donde priva la ilusión de dominio (el paraíso del sujeto-como-mundo) e inventa, de esa manera, lo personal: lo narra, como si fuera un gesto hacia la muerte, contra la muerte. El resultado es una representación sin referente donde cada signo parece una postal del reino de los muertos dirigida a una marca ausente, el nombre propio. Todos los poemas, podría añadirse, son micrografías: contraen el mundo a fin de expandir la vida.

9Curiosamente lo más personal, la infancia, se traslada a “una representación sin referente”. En esta posibilidad de horadación para contraer el mundo, la resistencia de la poesía no actúa como una escritura colectiva, como un escribir pensando en y con las demás, sino como un aislamiento necesario para abrir el mundo. Para “Bifo”, una consecuencia del caos es la falta de individualidad y pensamiento autónomo. Esta individualidad no se refiere a la noción liberal encaminada, hoy, más hacia el egoísmo que hacia la libertad, pues el filósofo también menciona que la insistencia en la identidad, en la noción de una patria, una raza o posición social, es uno de los mayores males de nuestra civilización y de nuestra convivencia con los otros. La poesía escrita desde aquí pierde la noción misma de sujeto dentro del espacio tiempo que le toca vivir; se escinde de las circunstancias que la demarcan como perteneciente a una época. Negroni abunda en su argumento:

Todos los poemas son micrografías: contraen el mundo a fin de expandir la vida. Pizarnik sabe, sin embargo, que al concentrarse en los detalles, esos microcosmos ofrecen mundos deslumbrantes pero helados. Son mundos que se alejan de la narrativa a favor de una interioridad cargada de espectros y de estatuas. En los poemas, más vale decirlo enseguida, el gran desaparecido es el cuerpo.

Esta creación de un mundo otro, nos dice Negroni, escinde el cuerpo a favor de una suerte de creación espectral, de un estar en el mundo de otra manera que no necesariamente está relacionada con el ego. Ésa es la manera de salirse de lo que nos determina y oprime en el caos de nuestra época.

Una vez que llegamos al aislamiento poético para recrear el mundo que vemos en Pizarnik, estamos en la frontera de la poesía que pierde la noción de materia y sujeto. La poesía le encuentra el hueco al mundo en esa alternativa a la corriente principal de pensamiento: la apertura del signo. El género poético es un ejemplo de cómo la lengua no siempre se conforma de signos cerrados; pone en duda el significado y la interpretación, nos arriesga ante el texto de significados abiertos. Este tipo de poesía no busca la comunicación sino el desasosiego. Por lo general, se habla de esta cualidad como una propia de todo el género. Me parece que no es así. Hay poemas más nítidos, cuyas palabras están puestas claramente en un contexto. No podríamos decir que en los poemas de Sharon Olds el discurso es polisémico. Esto no quiere decir que no podamos llegar con él a otro lugar, pero lo hacemos por otra vía; no la del lenguaje que se rompe, sino la de la poesía anecdótica. En El padre,10 por ejemplo, asistimos a los últimos días antes de la muerte del papá de Olds. Y lo que se desarrolla en el argumento rebasa, al igual que en Réquiem, las fronteras del tiempo.

Pero hay poemas cuya rareza permite no sólo despertar al lector, como apunta Ilya Kaminsky a propósito de los poemas de Paul Celan,11 sino llevarlo más allá de la realidad establecida y ver otra que trasciende la nuestra. Dice Negroni en otro texto que “Un día empiezan a aburrirnos los libros que entretienen (ya lo advirtió Baudelaire, divertirse aburre) y nos volvemos adictos a la escritura indócil, la que acentúa su rareza, se concentra en la historia de nadie, los problemas de nadie, el significado del mundo y la eternidad”.12

Pensemos en los poemas de Olvido García Valdés. Muchos inician con minúscula y no tienen punto final; su uso de la gramática es inusual, al igual que su abrupto corte de versos, que no corresponde con la semántica del discurso; no está clara la imagen que vemos ni existe la voz poética en primera persona, la cual parece estar disfrazada por la tercera persona del singular, y las anécdotas están prácticamente ausentes; en cambio, casi siempre presenciamos una mezcla de imágenes fijas y reflexiones. Este lenguaje posibilita ver el mundo desde un punto de vista no ordinario. Nos alejamos de la narrativa que tenemos previamente extendida de las personas y los sucesos; podemos intuir que hay algo que no se entiende en su totalidad, que el significado no está cerrado.

En su biografía de san Juan de la Cruz, Menchu Gutiérrez hace notar cómo el santo escribía verbos en pasado cuyo sentido se refería al futuro, probablemente por influencia de fray Luis de León. Este tipo de inversiones aparecen en su “Noche oscura del alma”, escrito mientras san Juan se encontraba en una celda diminuta donde no tenía cama ni modo de asearse, privado de la libertad por la orden de los Carmelitas Calzados. Estas paradojas verbales, dice Menchu, muestran tempranamente una de las posibilidades que la poesía abre: trastocar la temporalidad. La salida del sufrimiento para san Juan fue un lenguaje que le cambiara el sentido al mundo. Una situación extrema le permitió al santo tener experiencias místicas, ver más allá del mundo material y sus traducciones pragmáticas. Esta percepción de la realidad es el fin último de religiones como la budista. Se llega por medio de prácticas de meditación y el altruismo empático o bodhichitta, pero éstas adquieren su sentido último al llevarnos hacia la visión correcta de la realidad, más allá de nuestras formulaciones preconcebidas de los demás y de nosotros mismos.

Si pudiéramos comprender esta otra realidad que al leer poesía se vislumbra por apenas unos instantes, podríamos desechar buena parte de nuestro ego. Si le diéramos verdadera atención e importancia a esta comprensión, al menos, como decía un maestro de meditación, “le estaríamos quitando un neurótico al mundo”. Y esta posibilidad ampliada permitiría una convivencia más empática con todas las especies; nos acercaría a ese modo justo, desprovisto de ambición, de habitar el mundo como lo escribiera Borges.

No podemos hablar de una poesía en general porque ésta varía en sus procedimientos, pero lo que tienen en común la poesía abiertamente política con la narrativa, la simbólica y la mística es que todas nos alejan de nosotros mismos, nos hacen olvidar la identidad que tenemos preconcebida, y nos acercan a un lugar desde el cual podemos pensarnos y pensar en lo que nos rodea, intuir que quizá ni siquiera estamos separados. Desde esta perspectiva nos encontramos sorprendente, iluminadamente, mucho más cerca de lo otro.

1 Georges Didi-Huberman, Sublevaciones. México: MUAC-UNAM, 2018.

2 Franco “Bifo” Berardi, Respirare. Caos y poesía. Argentina: Prometeo, 2020.

3 Piedad Bonnett y Chantal Maillard, Daniel. México: Vaso Roto, 2020.

4 Piedad Bonnett, Lo que no tiene nombre. Colombia: Alfaguara, 2013.

5 Ted Cohen, Pensar en los otros. Sobre el talento de la metáfora (Juan Gabriel López Guix, trad.). Barcelona: Alpha Decay 2011.

6 Anna Ajmátova, Réquiem. Poema sin héroe (Jesús García Gabaldón, trad.). Madrid: Cátedra, 2006.

7 Anne Carson explica el ololyga en la cultura griega antigua como “un grito ritual de las mujeres. Es un penetrante grito agudísimo proferido en ciertos momentos climáticos de las prácticas rituales (por ejemplo, cuando se corta la garganta de la víctima durante un sacrificio) o en momentos climáticos de la vida real (por ejemplo, cuando nace un niño) y también es un rasgo común de los festivales de mujeres”. Anne Carson, “El género del sonido”. La traducción al español es mía.

8 Anne Boyer, Desmorir (Patricia Gonzalo de Jesús, trad.). México: Sexto Piso, 2021.

9 María Negroni, La palabra insumisa. México: UNAM, 2021.

10 El padre (Mori Ponsowy, trad.). Madrid: Bartleby, 2004.

11 Ilya Kaminsky, “Of Strangeness that Wakes us”.

12 María Negroni. El corazón del daño. México: Random House, 2022.

Se están muriendo los árboles, Cueva,

yo no sabía tanto los colores

que nos negaron las hojas de casa.

Para que no vuelvas nunca

se están muriendo los árboles,

para que el mar se lleve hondo

el cadáver del medregal,

las guayabas de tu lengua sedimentaria.

Seriola dumerili, medregal,

pez de limón coronado,

pez perciforme que te ahogas,

guárdame las espinas;

guárdame la viscosidad

de tus órganos pequeños,

para ir contigo de regreso

a Piélago, tu reino,

donde hasta lo muerto

se mueve.

Seriola dumerili, medregal,

pez de limón coronado,

pez perciforme de ola,

pez para la muerte.

Pan de vivir a la intemperie

bajo un sol sin tiempo.

No todo es carne blanca

de animal, no todo ternura.

También aburrimiento,

pez perciforme de nadie.

En la orilla dentada

baila un niño inaudito,

amasando espinas.

Nadie te devolverá el caparazón, erizo, la vida.

Mira que venir desde tan lejos tan despacio.

Mira que arrastrar ambulacrales los piecitos

por la inmensidad del tiempo.

Mira que llegar desde el Silúrico en vano,

a morir sacrificado en el altar de nadie.

Erizo equinoideo, ven aquí

(trae tu cuerpo globoso),

quiero pedirte perdón.

Porque el mar no tiene estrellas, Cueva,

sino alimañas: repta equinodermo asteroideo.

Mar no es cielo, Cueva, ni sabana:

su fondo detritófago lo pudre todo.

El mar no tiene estrellas, Cueva,

ni caballos, sino monstruos:

hippocampus minotauro erecto,

equino que ni tira ni carga ni cabalga,

cebra hippocampus camaleón.

¿Para qué quiere Piélago caballo?

Mar no es pradera, Cueva, ni llanura:

su fondo sin tristeza todo ahoga.

Éste es el mundo de las hormigas,

del otro lado no había sino polvo y caminar.

Perderás lo que siembres, aquí nada crece,

aquí lo que vive se arrastra.

Te perderás tú mismo, suelta el arado,

silencia tus cantos que aquí no tienen poder,

no malgastes el tiempo implorando a la semilla,

este es el mundo de lo que tiene escamas.

Si lo que buscas es tierra equivocaste el camino,

esto es polvo y el polvo

no es de nadie.

Homescapes Soundscapes es un diálogo entre imagen (a veces fija, a veces en movimiento) y diseño sonoro que tiene lugar entre Ensenada y Mexicali.

En estos días comienza a circular el nuevo libro de Jorge Esquinca: Rimbaud A/Z (Bonobos-Secretaría de Cultura de Jalisco, 2023). Escritos en orden alfabético, a manera de diccionario, estos ensayos son —de acuerdo con María Negroni— un “asedio amoroso” a la vida y la obra del poeta francés. Aquí ofrecemos una de sus entradas (la “b” de “Barco”) y una versión en prosa del poema “El barco ebrio”, contenido en el apéndice del volumen.

—La Redacción

Barco

Tendrá que convertirse en ese Barco ebrio para llegar, como Baudelaire, a lo desconocido. Para sumergirse de una vez por todas en el Poema del Mar. La ebriedad es, entonces, indispensable. Se trata de una embriaguez absoluta, una embriaguez cósmica. Dejar atrás a los vigías, huir de los faros, de toda ruta previamente trazada. Es el Mar providente. Sí, para llegar a ver aquello que otros, menos ávidos, solamente han creído ver. El poema, escrito a sus 17 años, sin conocer el mar, va más allá de la acumulación de glosas y paráfrasis de Verne, Hugo y Baudelaire que han señalado los comentaristas. Hay mucho más: el mar de los libros leídos le proporciona la materia prima para nombrar los nuevos lugares de la poesía, donde los peces y la fosforescencia de las aguas cantan las visiones del poeta; donde los monstruos de las mitologías –el Leviatán, el Behemot– conviven con “los pies luminosos de las Marías”; donde un Nemo extático, pleno de “horrores místicos”, se entrega a la contemplación de un amanecer que se eleva “como un pueblo de palomas”. Y la singladura se va creando conforme el Barco avanza, las visiones, los sueños –que se sueñan con los ojos abiertos– se suceden. Apariciones que anticipan el monólogo del Replicante, el invencible antagonista del Blade Runner: He visto archipiélagos siderales e islas/ cuyos cielos delirantes se abren al viajero… I’ve seen things you people wouldn’t believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion… Rimbaud desborda, inaugura otras 20 mil leguas, un nuevo Álbum del Mar para sus estampas visionarias. ¿Un nuevo mapa sideral? Más bien, en todo caso, un descenso de la mano de Poe hacia el Maelstrom: el Barco perfora el cielo, arrojado por el huracán, en una suerte de angustiosa deriva. (Y, dentro, en la dársena del recuerdo, otro navío más frágil aún, “como mariposa de mayo”, se dispone, desde la mano de un niño a surcar el sombrío piélago de un charco.) Barcos en el Canal de Suez, admirados por el niño Arthur en revistas de la época. Y, no mucho después, vistos de verdad. Una hazaña en los límites de la voluntad, de la audacia, de la necesidad de perderse… El anuncio, quizás, de una fatiga extrema, que lo llevará a perder una pierna. Tendrá que dejar pasar ciento cincuenta años para ver tatuado ese poema en un muro de París, tendrá que someterse a la embriaguez de la absenta y del viento en altamar para olvidarse de ese poema. Y el Vigor del que nos habla –“millón de pájaros de oro”– se ha exiliado, es un futuro. ¿El que habrá de necesitar, convertido en desertor, para atravesar las selvas de Java y en plan de traficante el desierto Danakil? Casi podría decirse que en ese poema se encuentran escritas, en código visionario, señales de lo que vendrá. Antoine Adam: “Le bateau ivre suponía, no sólo para Rimbaud, no sólo para el poeta, perspectivas misteriosas de fuerza y de libertad, un mundo desconocido donde el espíritu sueña penetrar. No se trata, para nada, del mundo interior de los místicos, sino aquel que la humanidad busca alcanzar y donde habría de encontrar la felicidad”. Pero el Barco hace agua, es un “mártir cansado” que si bien ha visto –y nombrado– lo inefable, ha de pagar por ello. En la página final de la biografía escrita por Enid Starkie, este párrafo: “En Le bateau ivre, por otra parte, encontramos todas las nostalgias de la naturaleza humana, sus aspiraciones y su apasionado deseo de dejar atrás valores que han perdido su vigencia para navegar hacia esperanzas nuevas. La carga de Le bateau ivre son los sufrimientos de un mundo herido, con el infinito cansancio que le produce todo lo que le rodea; esa nave lleva a bordo el ardiente deseo del mundo de navegar por alta mar, librándose del asfixiante hedor del puerto, para purificarse allí de todo lo que le ha manchado”. Aunque me parece advertir que la libertad libre tan ansiada, tan afanosamente buscada por Rimbaud no encuentra aquí otro camino que la aniquilación: “que reviente mi quilla, que me hunda en el mar”, exclama desconsolado hacia el final de los cien versos que componen el poema. Es el precio a pagar por el navío que abandona la estela. Es la aduana de la realidad que le cobra impuestos al vidente. “Toda luna es atroz y todo sol amargo”.

El barco ebrio

Cuando descendía por ríos impasibles, ya no me sentí guiado por los remolcadores: los Pieles Rojas, aullando, los clavaron desnudos en postes de colores para usarlos como blanco.

Me tenía sin cuidado la tripulación, la carga de trigo flamenco o algodón inglés. Cuando mis remolcadores terminaron con sus manejos, los ríos me dejaron navegar a donde quise.

El invierno pasado, más sordo que el cerebro de los niños, corrí entre los furiosos chapoteos de las mareas, y las penínsulas desamarradas nunca supieron de un alboroto más triunfal.

La tempestad bendijo mis despertares marítimos. Ligero como un corcho bailé sobre las olas, a las que llaman eternas rotadoras de víctimas. ¡Diez noches!, sin añorar el ojo bobo de las farolas.

Más dulce que para los niños la carne de las manzanas agrias, el agua verde penetró mi casco de abeto, me lavó las manchas de vino azul y vomitadas, dispersó el ancla y el timón.

Y desde entonces me bañé en el Poema del Mar, infundido de astros, lactescente, devorando el verde azul donde a veces flota y desciende un ahogado pensativo, pálido y radiante,

donde, tiñendo de un trazo las azulaciones, los delirios y los lentos ritmos bajo el centelleo del día, fermentan las amargas rojeces del amor: más fuertes que el alcohol, más vastas que nuestras liras.

Conozco los cielos que estallan en relámpagos, y las trombas y las resacas y las corrientes; conozco la noche, el alba exaltada como un pueblo de palomas, y he visto algunas veces lo que el hombre creyó ver.

He visto el sol poniente, manchado de horrores místicos, iluminando largas coagulaciones violetas; las olas, semejantes a los actores de dramas antiquísimos, enrollando a lo lejos su temblor de persianas.

He soñado la noche verde con nieves deslumbradas, un beso que lentamente asciende a los ojos del mar, la circulación de savias inauditas, y el despertar amarillo y azul de fósforos cantores.

He seguido durante meses al oleaje que, semejante a una manada histérica, se lanzaba al asalto de los arrecifes, sin pensar que los pies luminosos de las Marías pudiesen encajarles el bozal a los océanos asmáticos.

He descubierto increíbles Floridas, donde las flores se mezclan con los ojos de las panteras de piel humana. Y los arco iris, tendidos como bridas para los glaucos rebaños bajo el horizonte de los mares.

He visto fermentar los enormes pantanos, trampas entre juncos donde se pudre todo un Leviatán. Y el derrumbe de las aguas en plena bonanza, y las lejanías cayendo en catarata hacia los abismos.

Glaciares, soles de plata, olas de nácar, cielos de brasa. Horribles varaderos en el fondo de golfos sombríos, donde serpientes gigantes devoradas por las chinches caen de los árboles torcidos entre negros perfumes.

Me hubiera gustado enseñar a los niños esas doradas en la ola azul, esos peces de oro, esos peces cantores; espumas de flores me acunaban al levantar el ancla y vientos inefables me dieron, por instantes, sus alas.

A veces, mártir cansado de polos y de zonas, el sollozo del mar suavizaba mi balanceo, me traía sus flores de sombra con ventosas amarillas, y yo me quedaba como una mujer arrodillada.

Casi una isla, sacudiendo de mi borda las quejas y el excremento de los pájaros chillones de ojos rubios, navegaba; mientras los ahogados bajaban a dormir por mis frágiles cordajes, retrocediendo.

Entonces yo, barco perdido en la cabellera de las ensenadas, arrojado por el huracán al éter sin pájaro, yo, de quien ni los veleros ni los guardacostas hubieran rescatado mi casco ebrio de agua;

libre, humeante, cubierto de brumas violetas; yo que perforaba el cielo rojo como un muro que ofrece -confitura exquisita para los buenos poetas-, líquenes de sol y mocos de azur;

yo que corría salpicado de lúnulas eléctricas, tabla loca, escoltado por hipocampos negros, cuando los meses de julio tiraban a garrotazos los cielos ultramarinos en ardientes embudos;

yo —que temblaba al oír a cincuenta leguas el gemido del Behemot en celo y el espesor del Maelstrom—, eterno hilandero de las inmovilidades azules, ¡añoro la Europa de las antiguas murallas!

He visto archipiélagos siderales y las islas cuyos cielos delirantes se abren al que navega: ¿Es durante esas noches sin fondo que duermes y te exilias, millón de pájaros de oro, futuro Vigor?

Pero, en verdad, he llorado demasiado. Las albas son lamentables. El acre amor me colmó de letargos enervantes. Toda luna es atroz y todo sol amargo. ¡Que reviente mi quilla! ¡Que me hunda en el mar!

Si deseo agua de Europa es la del charco negro y frío donde, hacia el crepúsculo embalsamado, un niño en cuclillas suelta con enorme tristeza un barquito frágil, como una mariposa de mayo.

Ya no puedo, olas, bañado en sus languideces, seguir la estela de los barcos cargueros de algodón, ni atravesar el orgullo de las banderas y los gallardetes, ni nadar bajo los horribles ojos de los pontones.