Panorama sordo de Buenos Aires

Hay mesas que son un vocerío y un silencio. El silencio es el impulso para intervenir o partir.

Esta es la ciudad de las elipsis. También de las tachaduras sobre la voz.

Quien escucha está pensando en otra cosa. Va elaborando. Va hablándose a sí mismo sobre la voz del otro en el pensamiento.

Hay quien no para de hablar en un canal de televisión. Hay quien no para de hablar en la mesa. Hablar hasta la extenuación de los problemas propios. Hablar hasta la extenuación de los problemas que se cree que vendrán.

Ejercitar la extenuación es la gimnasia común. Aquí todos somos reservistas de un escuadrón antibombas. Aun sin bomba lo somos. Queremos una bomba para cada uno.

¿Qué hacemos para vivir? ¿Qué hacemos para no morir? Oscilamos entre la representación y la evasión.

Creemos que el mundo yace completado. Y lo merecemos. Ha de ser por eso esta necesidad de destruirlo.

Las rejas

(Bartolomé Mitre y Maipú)

En 1992, en el Hitachi culón del abuelo, vi una tanqueta derribar la reja del palacio de gobierno.

Hay rejas que se supone no deben caer, pero caen.

Hay rejas que vuelven a erguirse y las custodia la misma tanqueta.

Tengo miedo de dormirme en el camino a casa y despertar rodeado de una reja.

Tengo miedo de que no haya un lugar donde dormir, habiendo tantas esquinas enrejadas.

Pero la casa que me espera también está enrejada.

Se diría que lo que me espera de esa casa es la reja.

Sólo la reja ha sido pensada para mí.

Hubo un tiempo en que mirar a través de una reja (al hombre desocupado regar las plantas de su jardín) fue más estimulante que mirar a través de la escuela.

Peor hubiese sido el recreo si en lugar de reja había muro.

Peor hubiese sido si yo no miraba las intermitencias ofrecidas.

Enrejar un vacío es un signo de violencia y una estupidez y una obra trillada de arte contemporáneo.

Tras las rejas vienen los horarios de visita, como en las plazas, el zoológico o la cárcel.

No invites a tu fiesta al que trae la reja de hablar sobre el laburo (o preguntar por tu nombre y apellido).

Vete de la fiesta antes de que ésta delimite el derecho de admisión.

Sólo los que quedan fuera tienen la llave.

La vida secreta

El repositor del supermercado está cambiando algo en la vida secreta.

Ella, con el estetoscopio que sonda las cosas del otro lado, está cambiando algo en la vida secreta.

El oficinista está cambiando algo en la vida secreta.

La paseadora de perros está cambiando algo en la vida secreta.

Proliferan los repartidores, veloces con sus bicicletas en las calles. Hay va uno tarareando una canción todavía secreta.

El playero del estacionamiento está en varias partes a la vez, y se lamenta de las comas que pudo haber eliminado.

Agota Kristof cuenta los versos con el ritmo regular de las máquinas. En la noche, ya lejos de la fábrica, pasa en limpio poemas en su libreta.

En la ronda de novedades hay alguien que desearía incluir la de su vida secreta (que ha tenido, por ejemplo, que desechar treinta páginas que al final le resultaron insulsas, escritas con esmero durante treinta mañanas consecutivas). Pero habla de otra cosa. Habla del humo de los pastizales, del precio de los alimentos y de la inflación.

Cualquier tema de conversación es más importante para quien está cambiando algo en la vida secreta.

Quien está cambiando algo lo sabe y no lo sabe.

Alguien puede cambiar algo sin que nadie se entere mañana o nunca.

Paisaje de los tubos que emiten

¿Es este tubo nuestro último respiro de vida?

Quién bajará antes, ¿vos o yo? ¿O acaso bajaremos a la par, con una diferencia de segundos, oyendo una frecuencia parecida?

Qué es este tubo, ¿un hijo que ha muerto o se ha ido y telefonea poco y a veces es como si nos hubiera olvidado o fijado en la memoria para siempre?

¿Es este tubo la intensidad con que hemos amado toda la vida, pero…

Mi mano continúa abajo de la tuya, agarrando firme como si lleváramos una bandera tras ganar la copa del mundo, o como dos bailarines que han olvidado las acrobacias del pole dance.

Yo miro las canas en tus orejas, las electrizantes arrugas que nacen en tu ojo derecho, tu bigote crecido que se incrusta en tus labios ya casi adheridos entre sí.

Vos mirás a lo profundo del vagón como hacia un precipicio. Vos mirás como si pensaras. ¿Pensás lo mismo que yo?

¿Es este brillo lo que nos queda en la oscuridad entre estaciones?

¿Es este tubo una antena bajo tierra?

¿Me oís?

Poema del viento y el mozo

Hay gente aparentemente sola en los cafés. Pero esta gente no está sola: nos contiene a todos en el rictus de las manos y en el aleph cristalino de los anteojos.

Las páginas del diario del día se pasan solas en la mesa sola. El viento descoloca las certezas con su memoria transparente.

Cerrar la puerta equivale a que los ruidos exteriores disminuyan. Cerrar la puerta equivale a que los ruidos interiores prevalezcan.

Es como caminar bajo la ovación constante de los álamos.

El mozo no interfiere: sabe que en el paso abierto hay un mar.

Cementerio del Oeste

Ese hombre no vino a la visita guiada.

Ese hombre desciende al subsuelo visible, avanza por los pasillos con la firmeza de quien conoce el infierno.

Hay quienes se detienen a observarlo desde arriba. Es posible observar a ese hombre en el subsuelo, ver cómo se arremanga y frota sus manos como si invocara un poder.

Si has de escribir, que sea así: como ese hombre que apoya sus manos en el mármol vertical del cementerio, y deja rodar su cabeza para oír con sus manos el pulso perdido.

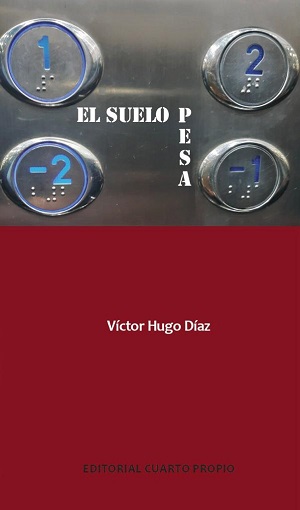

Víctor Hugo Díaz, El suelo pesa, Cuarto Propio, Santiago de Chile, 2023, 60 pp.

Piensas la desaparición. Acaricias

la tiniebla cerebral…

Antonio Gamoneda

Teniendo en perspectiva toda la escritura de Víctor Hugo Díaz (Santiago de Chile, 1965), El suelo pesa (Cuarto Propio, 2023), su más reciente publicación, parece confirmar a lo menos tres aspectos ya sabidos y dichos, pero que no está de más reafirmar. Primero, que es parte de una poética de “identidad claramente delineada y consistente”. Segundo, que se construye a partir de “una mirada penetrante” y de una “serenidad y distanciamiento adecuados para conseguir una gran sutileza”. Tercero, que ubica a este autor como uno de los poetas sobresalientes de la promoción Post-87 y de la poesía chilena actual.

Recordemos que, desde su emergencia pública en 1987, Díaz ostenta una trayectoria de más de 37 años de trabajo creativo, una obra compuesta por más de siete títulos publicados, además de importantes reconocimientos, varias recepciones críticas (de Gonzalo Millán, Carmen Foxley, Raquel Olea y Cristián Gómez Olivares, entre otros) y una excelente Antología de baja pureza (1987 -2013), publicada en México, que en 2013 ya daba cuenta de la trascendencia de su consolidado proceso escritural. Al respecto, Gómez Olivares plantea: “Si la poesía circulara de la manera que debiera, un poeta como Víctor Hugo Díaz no necesitaría mayores presentaciones. Pero heme aquí, presentándolo para un público mayor […] No es extraño que ocurra así: Díaz ha publicado su primera antología, pero lo ha hecho lejos de su Chile natal, en un México que lo ha acogido como visitante asiduo y como poeta por descubrir”.

Una constante de los libros de Víctor Hugo Díaz, y que es difícil obviar, son las portadas: cada una de ellas constituye un objeto de arte que provoca en el lector una experiencia poética de entrada. En este caso, las palabras del título “El suelo” va en horizontal y “pesa”, en vertical, hacia abajo, como reforzando la idea de “fuerza de gravedad” de la tierra y con ello, tal vez, “las dificultades” de la vida misma, modernamente entendida como “ascenso” o progreso constante. Noción que se complementa, poéticamente, con la fotografía de la parte inferior del tablero de un ascensor que muestra los botones de los pisos “1” y “2”, y sus respectivos “-2” y “-1”, como posibilidades de descenso a los pisos inferiores y a la planta baja de un edificio: “descenso” a lo más bajo y al subsuelo como imagen de un “fracaso”.

En su interior, El suelo pesa está compuesto de dos partes en la que se distribuyen, de manera desigual, 24 poemas elaborados a partir de lo que el autor mismo ha denominado “la experiencia poética”. Es decir, el predominio del “descubrimiento o el ‘shock’ antes que la (mera) página en blanco por llenar”. Noción que parece persistir como matriz estructurante de un sistema o conjunto de voces, forma predilecta que rehúye del yo íntimo o del predominio de la primera persona: “Prefiero las voces diferidas, distintos hablantes que buscan dar cuerpo a una voz pública encarnada en escenas, detalles (observación) y fragmentos que hagan levantar la mirada”, confiesa el poeta en una entrevista concedida a Julio Ortega.

De aquí que cada poema del libro parece constituir una escena que muestra —describe, narra e interpreta— situaciones habitadas por “nosotros”, desperdigados en torno a una urbe fragmentada y donde la percepción de la mirada pasa a ser el elemento articulador principal que da identidad a esta poesía. La que, en su dinámica, parece ir dando sustento a un imaginario de lucidez palpable y sutil, donde el desmoronamiento de lo humano parece ocurrir a vista y paciencia de todos:

El anciano que grita de puerta en puerta

comprando zapatos viejos

carga una bolsa llena de caminos usados

Paraderos

el Avalúo Fiscal del cuerpo

algunas herramientas.

Destreza perceptiva que, con la intención de mostrar o hacer visible aquello que los ojos normalizados no ven, destaca por la combinación sorpresiva de lo que en fotografía o cine serían los planos y ángulos focales. Miradas de ojos “dron” que se van combinando con otras que ocurren “con un ojo cerrado” para —tal vez— “apuntar” aquello que “evade todos los ojos”: restos de algo que fue, resiste o que va en retirada. Como esa “luz del semáforo/ que (justo) a esa hora/ está cambiando de color”. Transcurrir de un cotidiano cuya sutileza está marcada por la relevancia significativa de los detalles:

A casi una pedrada de distancia

sobre el único cactus florecido

—ese que lleva su nombre—

hay una larva de insecto que predice el futuro

que llega a la vejez

y muere

en el único día de su vida.

Hay en esta mirada una forma comprensiva y de aproximación que refleja, por su dimensión crítica y política, un compromiso ético y estético con la realidad contextual del sujeto autoral. Esto se da a través de señales que aluden a una situación global, marcada por la catástrofe de un orden que ha errado el rumbo y se ha negado ver las graves consecuencias de su tozudez, y que, en lo local, se ve acrecentada por la instalación de un modelo administrado por una élite que trabaja para poner cerrojos a cualquier esperanza. He aquí, entonces, las alusiones a “árboles sobrevivientes”, a “Esta (luz) que nadie sabe/ si sigue encendida”, al deterioro de la naturaleza, a la hecatombe migratoria, y a un situarse siempre desde la perspectiva de sujetos degradados o desde lugares y objetos mínimos, como en “Donde pisas”:

Las huellas esperan

listas a elegir un pie descalzo

al que adherirse

Para ellas el resto vive en otro país

en esquinas opuestas del viaje…

Oyen hablar de

pisadas abordando cargueros

—sus bodegas pobladas con gente ilegal—

De los gestos defensivos que hace el brazo

al fingir ser un árbol…

Como se puede ver, en esta ciudad de Díaz, entorno constante de su poética, los protagonistas son sujetos comunes que resisten mirando: “ven una película antigua/ en donde el héroe es un espejo/ y ya todos los actores han muerto”. Desoladora metáfora que, en este libro —como en los anteriores—, interpela sobre aquellos espacios deteriorados de la vida moderna. Más allá del privilegio que tradicionalmente la historia ha otorgado al rol del héroe, de aquellos que podrían ser capaces de impulsar el progreso, estos poemas constituyen una vía de reflexión social distinta. Los sujetos que aquí adquieren presencia y protagonismo son, más bien, personajes que la historia desecha: ancianos, enfermos, migrantes, okupas, simples peatones que transitan por el sentido contrario de esa vía única que ha convertido a la ciudad en un lugar “donde no vivir”. Son éstos, los “ignorados”, los que aquí hablan y provocan, recordándonos también que, a decir de Walter Benjamin, se trata de los depositarios verdaderos de la fuerza transformadora. No por nada, la ideología imperante insiste en ocultarlos de nuestra mirada.

Las construcciones textuales de El suelo pesa siguen el hilo de una suerte de “emoción trágica”. Su materialidad se inscribe en el sentido inevitable de una “ley de gravedad” que nos pone, una y otra vez, frente a una “Puerta sin Premio” y a una “Fecha de Vencimiento” que pone más “peso” sobre los hombros. Así, la “batalla” por la sobrevivencia, que cruza todo el libro como un marcado recurso de intratextualidad, es complementada con ideas que aluden a “oponentes y adversarios”, “armas y heridas”, “advertencias y peligros”, “partidas y viajes”, “ausencias y desapariciones”, “ciclos y finales”. Paradoja existencial: la de una vida atravesada por la constante falta, la fragilidad y la muerte. Desde allí es que esta poesía busca abrirse a una tierra de nadie, dibujando una especie de “arquitectura de una catástrofe” que se nos aparece cotidiana. El sujeto que transita por estos textos, además de dejar huellas del lastre de un camino combativo, resiste en el límite, transformando su decir en un conjunto de “envíos” narrativos: el ejercicio honesto de la palabra como testimonio de una doble (im)posibilidad: la de la vida y del decir mismo.

Con todo, El suelo pesa deja en claro el compromiso del autor con su historia y su escritura, marcando, así, la consistencia de un trabajo sostenido y con rasgos propios, que sitúan a Víctor Hugo Díaz, sin lugar a dudas, como una voz ineludible en el contexto poético actual. Tanto como parte del segmento promocional Post-87 del que formó parte junto a Jesús Sepúlveda, Guillermo Valenzuela, Malú Urriola, entre otros/as, como también por su aporte poético, por su huella de origen que entronca con un imaginario vinculado a una época de devastación y tristeza y a una urbe marginal, azotada por el neoliberalismo y la despolitización. Su poesía desborda fronteras, confluyendo con la de otros autores latinoamericanos como los del grupo Kloaka (Mariela Dreyfus, Domingo de Ramos, Roger Santiváñez) de Perú, Fabián Casas de Argentina o Luis Chaves de Costa Rica, por nombrar a algunos. Autores que, desde su emergencia finisecular, asumen una postura política a partir de la incorporación de sujetos descentrados, que abordan un transcurrir extrañado dentro de una ciudad cuyo orden se pone en cuestionamiento, por lo que dejan en evidencia, como en el caso de Díaz, su irreversible fragilidad para el habitar humano. Un libro, “a plena luz, a ojos de todos”.

BIBLIOGRAFÍA

Walter Benjamin, Escritos políticos. Alfredo Brotons y Jorge Navarro (trads.), Madrid: Abada, 2012.

Carmen Foxley, “La poesía de Víctor Hugo Díaz”. Proyecto Patrimonio. Nov. 2023. http://www.letras.mysite.com/diaz2.htm

Cristián Gómez Olivares, “Víctor Hugo Díaz: público y privado”, Periódico de Poesía. 70 (2014). Nov. 2023. http://www.archivopdp.unam.mx/index.php

Gonzalo Millán, “Sobre Lugares de uso”, Lugares de uso, Víctor Hugo Díaz. Santiago de Chile, Cuarto Propio, 2000.

Raquel Olea, “Lugares de uso de Víctor Hugo Díaz”. Revista INTI. 55-56 (2002):187-190.

Julio Ortega, “La poesía joven, un gesto en proceso y desarrollo”, Proyecto Patrimonio. Nov. 2023. http://letras.mysite.com/vhd100511.html

Versiones al español de Sara Camhaji

Escalera

I

¿Cómo se rompe

una historia?

No al

desmontarla

(o desarmarla)

sino al

contarla y

volverla a contar

y volverla a contar.

La historia

es un

arco

Es una cuerda

Es una red

sosteniendo el peso

de frutas caídas

de viejos árboles —

y no puede sostenerse.

Despierto en una manta

de sonido y luz

en una ciudad remota donde

la historia de quién posee qué

la historia de quién tomó qué

es contada y recontada

hasta que la historia se quiebra

en el alcance del oído

y la mente se cierra.

Ladder

I

How does

a story break?

Not by

taking it

apart

(or dismantling it)

but by

telling and

retelling

and retelling.

The story

is a

bow

It is a string

It is a net

holding the weight

of fruit fallen

from old trees —

and it cannot hold.

I wake in a blanket

of sound & light

in a remote town where

the story of who owns what

the story of who took what

is told and retold

until the story breaks

on earshot

and the mind closes.

II

Estás

parado/a

en un campo

la tierra

húmeda con

lluvia intensa

que acaba

de pasar

•

Estás

en un tren

Para trabajar

el libro

arrugado

pero aún no

abierto

•

Estás

volando

a casa

frente a

la ventana

•

Estás

cenando

con un/a

viejo/a amigo/a

•

Estás

formando

las palabras

para contar

la misma

historia

y se

rompe

•

En el campo

la historia

vuelve a ti

una estrella: rota-brillante-incoherente-cantando

en un lenguaje

que no puedes identificar

¿acaso está

siquiera en un lenguaje

conocido en algún lugar?

•

Estás

hablando

con un/a

nuevo/a amante

y se rompe

•

Se cae

cae

como una

escalera

arrojada desde una ventana

(de lo que no se puede hablar, hay que callar)

¿Recuerdas

dónde

quedamos

ambos/as

parados/as?

•

Resistes

el soldado

gira

tus brazos

tus palabras

gritas

¿una palabra?

él grita

¿una palabra?

nada construye

la historia se quiebra

•

Tu madre

te cuenta

una historia

Antes de que

puedas entender

su significado

la historia se quiebra

II

You are

standing

in a field

the soil

wet with

heavy rain

that has

just passed

*

You are

on a train

to work

the book

creased

but not yet

opened

*

You are

flying

home

head on

window

*

You are

having

dinner

with an

old friend

*

You are

forming

the words

to tell

the same

story

and it

breaks

*

In the field

the story

returns to you

a star: broken–shining–incoherent–singing

in a language

you can’t identify

if it is

even in a language

known anywhere?

*

You are

talking

to a new

lover

and it breaks

*

It falls

falls

like a

ladder

kicked down

from a window

(whereof one cannot speak thereof one must be silent)

Do you

remember

where we

were both

left

standing?

*

You resist

the soldier

twists

your arms

your words

you yell

a word?

he yells

a word?

nothing builds

the story breaks

*

Your mother

tells you

a story

Before you

can make

out its

meaning

the story

breaks

III

¿En qué punto

de su

narración

una historia—

se quiebra?

¿por dientes, por lengua, por encías, por boca?

los hechos acumulados

se quiebran

las aseguranzas susurradas

se quiebran

la disculpa inclinada hacia abajo

se quiebra

el argumento incisivo

se quiebra

en 1945 los estadounidenses liberan

se quiebra

en 1948 aterrizamos

se quiebra

la historia comenzó en

Estambul

se quiebra

la historia comenzó en

Salónica

se quiebra

Auschwitz

se quiebra

Córdoba

se quiebra

Gaza

se quiebra

Jerusalén

se quiebra

III

At what point

in its

telling

does a story—

break?

by teeth, by tongue, by gum, by mouth?

the accumulated facts

break

the whispered assurances

break

the down-bending apology

breaks

the incisive argument

breaks

in 1945 the Americans liberate

breaks

in 1948 we landed

breaks

the story began in

Istanbul

breaks

the story began in

Thessaloniki

breaks

Auschwitz

breaks

Córdoba

breaks

Gaza

breaks

Jerusalem

breaks

IV

Cuando se quiebra

el silencio

el miedo / la vergüenza

los celos / la angustia

la mentira no se dobla

la mentira se fractura, ya no es maleable

se quiebra

estamos aquí porque

se quiebra

ellos se comportan así porque

se quiebra

ellos provocan incendios

se quiebra

nuestro destino es

se quiebra

merecemos este lugar

se quiebra

así es como uno sobrevive

se quiebra

así es como aprendimos a sobrevivir

se quiebra

por eso nos odian

se quiebra

esto es sólo su cultura

se quiebra

cuando la historia que te contaron

se vuelve frágil

y se quiebra / barak / se quiebra / bracha

se quiebra

IV

When it breaks

silence

fear / embarrassment

jealousy / anguish

the lie bends not

the lie fractures, is no longer pliant

breaks

we are here because

breaks

they behave this way because

breaks

they set fires

breaks

our destiny is to

breaks

we deserve this place

breaks

this is how one survives

breaks

this is how we learned to survive

breaks

this is why they hate us

breaks

this is just their culture

breaks

when the story you were told

becomes brittle

& breaks / barak / breaks / bracha

breaks

Fase embrionaria. Las células del epiblasto se dividen hasta formar tres que en el futuro serán el tejido del feto. También se generan las células del mesodermo y la notocorda del tubo neural (que dará origen al encéfalo y la columna), la médula espinal, el cerebro, el corazón, entre otros. Alrededor de la décima semana ya no se habla de embrión sino de feto.

las hormigas desgastan

una pila de azúcar

corteza temporal

en sus mandíbulas

moldean calaveras

sobre un retrato

una niña en su cama

glándula pineal

el mundo en un contorno

de almidón un pequeño

macrauquenia en la masa

celular donde tu borde

es el tomento del membrillo

tu boca siempre con chocolate

y los sentidos

mi ofrenda

en miel

de acahual

sobre manta

de algodón

deja(n) pulpa en el lenguaje

[ ] entre las manos

parestesia → pensar

mucho hielo o nieve

¬la certidumbre, ella:

a) tus retazos →

b) estambre recogido →

c) un patio de hongos →

* Poemas pertenecientes al libro 400µg, publicado por Ediciones O.

afuera

salimos una mañana

buscamos el color

las cosas vivas

el perfume aún intacto

hay bichos

en todas partes

corren

en el aire esperan

en el pasto

algunos pican

dejan la marca

adentro

cielo y pasto

eran intensos

hace poco

sentate no te muevas

el cuerpo una máquina

funciona sola a veces

desconectada del resto

luz

los lapachos encendidos

se abrieron a rosa

a blanco

una foto sobreexpuesta

después te vi alejarte

agitabas los brazos tu cara

giraba se hacía

pequeña

no voy a desmayarme

no sabía

durante

me alzaste de nuevo

pesaba distinto

el pasado un brazo

que se extiende

otros hombres

levantaron mi cuerpo

Y donde voy yo,

no me importa ya,

vengo de los ríos

que dan al mar.

Fito Paez, “Parte del aire”

Descampa Ágatha

Esta tarde nos veremos en la calle

en un futuro de región transparente.

Vos cruzarás la avenida con paso rápido,

enarbolando alientos a cada dirección,

obsequiando sonrisas a unos conductores anónimos,

a los que nada importa,

para quienes nada serás al cambiar las luces.

Cuando estés justo en el medio del trajín

me mirarás achinando los ojos de alegría,

sorteando carros con pies ligeros,

en el gesto urbano que, desde este ángulo,

se transfigura en plásticos relieves.

Serás para mí un destello ígneo,

competencia de un sol meridiano,

envestido de galas y con patriótico ahínco,

fondo que nada te quita,

que se multiplica en tu diapasón,

que se abisma en tu prisma.

Yo, de este lado, arrobada,

entregada toda al espectáculo de verte,

a la alucinación primera,

nerviosa,

errática,

portal a una tarde sin tiempo

y, sobre todo, peregrina.

Área

El camino nada ofrece a la viajera

que concentrada en su vista interior,

en su fondo insensible al paisaje,

carente de simpatía astral

y ajena a la emoción del polvo,

sólo ve la imagen

sin lugar

de la fantasía.

Posibilidad remota

Y si atravesaras ese umbral

con tus tetas de vanguardia,

con tu dignidad afilando los pezones;

si entraras cantando,

la voz galante y la faz resuelta,

mirando unos focos imaginarios,

cerrando los ojos,

desafiando la luz nocturna,

tenue y general

como la humedad marina;

si fueran tus labios la activa advertencia

del deleite del cacao y el ron,

un imán atractivo a los míos,

fundidos ambos en pira de plumas;

si fueran tus piernas las que,

con paso métrico,

atrevesaran la puerta

antes de ser ellas mismas

tránsito variable al goce frutal,

al choque furtivo,

al botón del no pesamiento;

entonces,

yo te abriría los brazos,

en la noche mojada,

de sudores,

fluidos,

salivas

y aguas.

Disonante mar

La pesadez de los días perdura

en el sopor de la noche;

un segundero monótono rige

el motor de esta ciudad autómata.

El sol quemante, la luz, tan, tan lejos,

el pregón mecánico, el desperdicio,

el humo, la prisa, el gesto vacío,

el cuerpo cansado, la vista al suelo.

En este valle no hay tiempo, no hay calma;

no hay más estaciones

que la del tedio y la insistente lluvia.

Uno a uno,

apilados,

cual monedas,

sucios e idénticos caen los días,

vanos como el impulso de un bostezo.

Simulacro

Antes del atardecer,

en los umbrales de la calma

cuando las erinias imperan y los ánimos erizan,

sobreviene entonces la hora siniestra (y tan diestra)

del cataclismo postrero,

del día que sucumbe y resiste.

Son los estertores de una fatiga añera

por la extensión de las entrañas propagada

que hostiga con afanoso artefacto,

que oprime en alarde de arrogancia

y que amedrenta el sosiego

con probado método.

Simulacro, pues,

del proteico rostro,

que menguando lo comedido

despunta en el resquicio diurno

desde su fondo marino,

de la furia

colosal,

privativa,

bestial,

y esencialmente humana.

Ofrenda austral

Un tono agorero destila

el naranja del cempasúchil

en rojo sangre, derramada

al dios del cemento,

numen violento y vengativo

por el triste oro alucinado

y de apetencia redivivo.

¿Qué pasión antihumana los domina?,

¿qué pulsión siniestra los arrebata?

¿Cómo pueden comer sin vomitar

de la tahona el trigo

infecto ahora de humores turgentes?

¿Cuándo logran dormir?

Ojalá nunca sueñen.

Ojalá nunca sientan

los grillos de la noche y su dulzura.

Ojalá djinns furiosos

de cada vigilia hagan

oscura pesadilla.

Nuestros pasos anegarán las calles,

harán de su ignominia huella;

nuestras manos recogerán los restos

y tierra sobre tierra,

se rearmarán los huesos,

la carne,

la sangre de esta sangre.

La dignidad,

la resistencia,

el fuego andino de raíces plateadas

renacido surcará la transparencia austral

en vuelo tardo,

en suspenso aéreo,

inflamando las almas de las que abajo miramos,

pies en tierra y mano en alto.

Como rupestres vigías

dejamos al pie la ofrenda,

entre pabilos ardientes,

entre piedras y humos,

entre cantos y flores.

El perico

I

Tenía seis años

iba a la matiné solo

tres funciones por diez centavos

en gayola

compartió junto con Rin Tin Tin y Lassie

aventuras de super héroes

¿será por eso que le gustan tanto los perros?

¿será por eso que le gusta tanto estar solo?

II

El pelón el petacón el chaparro

el chango el piticos el güilo

el bonito y el perico

juegan con huesitos de chabacano

matatena

el ganador

da un beso a Lola

la niña bonita del barrio

¿será por eso que siempre que

jugamos hace trampa?

III

Al perico le dio polio

tenía cuatro años

quedó tieso un rato

el futbol fue su terapia

jugaba cascarita a los seis

en un parque de Tacubaya.

En la Ciudad de los Deportes

acompañado de un adulto

entraba gratis a ver jugar al Atlante

¿será por eso que ve futbol todos los días?

IV

Se llama Pedro

como su padre

por eso no le gusta ese nombre.

Además habla habla habla

Coto rrea coto rrea coto rrea

R í e r í e r í e

de verdad parece un perico

tiene un traje de plumas

que lo protege de sus lágrimas

¿será por eso que no puede llorar?

Mi tía Cuca era tequilera

¿Quieres agua?

si no soy florero, decía

a mí dame un tequila

Alegre en los fogones

con su delantal reluciente

cocina arroz, mole y frijoles

en casamientos, bautizos,

primeras comuniones o quince años

siempre

con su copa de tequila

bendiciendo los alimentos

para que no hagan daño

Pedía anís

para calentar el gañote

en las posadas

antes de cantar la letanía

dirigía la fila de niñas y niños

en su turno a la piñata

sino rezabas no te daba

colación.

En los velorios

plañidera destacada

rezaba con devoción

y a moco tendido llorar

luego unos tanguarnices

chistes y carcajadas

para aguantar la noche.

Pobre mi tía Cuca

en su velorio calladita

ella tan mitotera.

Retazos de figuras

Perro con la lengua de fuera

todo el tiempo

le dicen Calambres

Hombre que camina

y a cada paso

parece perder el equilibrio

le dicen Chuky

Manada de perros

donde Calambres

es uno más

juegan

se dan revolcones

gruñen

se toquetean

Conjunto de gentes

donde Chuky

es invisible.

Brazos, piernas y gol

Hoy mi cuerpo se cortó

sentí pies y manos

fuera de lugar

separadas las piernas

los brazos

bosquejé un rostro

con sonrisa de sandía

luego me alejé,

dando la espalda al cuerpo

con los ojos bien abiertos

para no mirarlo

pero un instante después

las piernas corriendo

se pusieron enfrente

iban apresuradas detrás de una bola

los brazos se agitaban jubilosos

en medio de una muchedumbre

y las bocas se abrían enormes

gritaban gooooool

sobresaltada abrí los ojos.

Faros de niebla

Camino y llego ahí donde

el temblor unió cielo y tierra

veo páginas en blanco

con silencios

me asustan

parecen fantasmas

invaden mis ojos

no escucho sus misterios

a veces logro escribir textos

traen tinieblas y no se ven.

Si yo fuera

Bosquejo la baba de un caracol que come hoja de azucena

Entono “ay, víboras chirrioneras, cómo no me pican ora que traigo mis chaparreras” como en las fiestas familiares de niña

Bailo la cumbia de los luchadores y aguanilé como si fuera una manda

Como un tlacoyito de haba casado con un jarrito de pulque

Voy a ver la vida de los patos al Lago de Camécuaro

Hago caminatas para ir a comprar queso panela con los monjes trapenses en el Curutarán

Beso en la boca a cada animal que encontrara en la cantina del pecas

Trabajo en la ferias, con una tómbola repleta palabras.

Sonido de berbiquí

El cedro es la madera que más gusta a mi padre, es suave como la plastilina y a las polillas no les gusta su olor. Cuando cepilla la tabla, brotan espirales amarillas si es de pino, rojizas si es de cedro. Dice que quiere hacer un banquito. Salen, de su caja de herramientas, el serrucho, los martillos, los formones, el sargento y el berbiquí y después, como magia, el banquito.

El serrucho suena a chicharras con sed, el berbiquí chasca como una lagartija besucona. La escofina pule irregularidades a ritmo de güiro, al último una monita de algodón llena de barniz va y viene, su sonido es casi imperceptible porque no es una sonaja ni un cascabel.

Infancia artificial

Nada a mi alrededor indica que mi historia fue real.

¿Dónde quedó mi muñeco pelón, con los zapatitos que tejí?

¿Y mi diario? Cuando a los ocho años escribí que nadie me hacía caso, ni me quería.

Mi historia archivada en mi cabeza, espero que no se pierda como los juguetes de mi infancia.

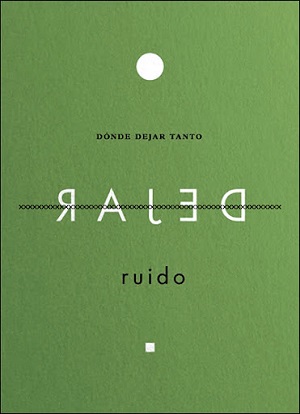

Roxana Crisólogo Correa, Dónde dejar tanto ruido, Álbum del Universo Bakterial, Lima, 2023, 104 pp.

La poesía de Roxana Crisólogo (Lima, Perú, 1966) no es fácil. Es quebrada, rota desde sus inicios. Un enfrentarse al lenguaje, a ese lenguaje que las mujeres y los sujetos de los márgenes trafican y recrean. A ese lenguaje que sube y baja de ese cielo y ese suelo desértico limeños donde vivió su niñez y juventud.

Desde su primera publicación, Abajo sobre el cielo (1999), Roxana exploró el lenguaje de la migración y la sobrevivencia. Dotó a sus personajes migrantes de una mirada siempre lúcida y terca a contrapelo de optimismos paternalistas.

Recientemente ha publicado Dónde dejar tanto ruido, título que obviamente pone en diálogo a dos creadores cuyos versos llevo siempre conmigo: César Vallejo y Carmen Ollé. Si Vallejo demandaba saber quién hacía tanta bulla y Ollé se preguntaba por qué hacen tanto ruido, Crisólogo pregunta por el lugar: dónde ubicar la hecatombe de la crisis ecológica y mental. Los ruidos que nos asaltan en un mundo medicalizado. En un mundo que tuitea el genocidio. En un mundo de fascismos institucionalizados.

Ya sea en el frío e impoluto norte europeo o en las calles sin asfaltar de Lima, rica en afecto, vivencias y personajes, desolada por la corrupción y el desprecio, el yo poético es consciente de “las hermosas palabras de la dictadura de las palabras”, de la manera en que somos nombrados o borradas de la historia. De la manera en que un nuevo vocabulario va instalando su poder. Desde el colonizador hasta el colonizado. Todos con su parcela de poder sobre el más pequeño, pero también aparece el lenguaje de aquellos heridos, asesinadas, sobrevivientes, enfermas. Las sobras de un lenguaje que ahora es onomatopeya y ruido y no se sabe dónde poner. Cómo olvidar el grito, el horror, “la mutilación de un país que se come a sí mismo” o la evidencia de ser un nombre en un formulario eterno.

Roxana Crisólogo deslumbra con su lenguaje. No se deleita con uno que se mira a sí mismo ni hace retruécanos.

El yo poético se levanta sobre un lenguaje de muerte y construye artefactos textuales.

Cada verso es un martillazo en la cabeza y el corazón.

Una poética de razón y corazón.

Dice Adriana Pacheco que le llama la atención un libro que recoge el espíritu de un estado de cosas, de una época, como si fuera la respuesta a una pregunta que se han hecho varios. Javier Durán, artista plástico, desliza la idea de que la obra contemporánea o actual es una respuesta a las circunstancias, al contexto. Un agregado a esta idea distingue de esa contestación el gesto artístico, una intención.

Las dos preguntas que me hago ante la obra de Brenda Ríos (Acapulco, Guerrero, 1975) tienen que ver con la forma en que se incluye en la lírica Aspiraciones de la clase media (2018) y cuál es su intención, su gesto artístico. Brenda Ríos propone un texto conversacional. Se trata de un libro de poemas que deja entrar al lector a través de la experiencia. Podría decirse que es una obra que se vale de la lírica para mostrar una “literatura de reconocimiento”. Es decir, como explica Javier Marías, el lector, en el primer escarceo, dice ante estos versos como aforismos, “sí, así sucede”.

La materia de la que se sirve Ríos viene de la liturgia meritocrática y de ese mundo de lo laboral en la oficina. Es una meditación a partir de usos léxicos y hábitos de quien experimenta el mundo en horario establecido y entre mamparas, tablas de Excel, informes y metas de fin de mes.

Pero no se trata de un poema narrativo, aunque tiene la intención de escenificar un diálogo. Es una puesta donde hay referentes, sin embargo, no es un relato. Es mímesis. La intención produce un imaginario en el que, en medio de persianas de pvc y escritorios, se merodea un sentimiento que encuentra distintas manifestaciones. La queja de quien cuestiona los principios que hasta el momento han guiado los esfuerzos personales, la comprensión de quien no duda de esos empeños, protagonizan un ida y vuelta contradictorio lleno de sentido porque muestra una sentimentalidad propia de los dilemas y las coyunturas entre lo que se debe hacer y lo que se quiere, entre lo que se deseaba y la distancia que hay ante el escenario real o cotidiano.

Alejada de la lírica que aventura la denuncia con tonos elegiacos o tras el aparato de la invectiva, los poemas de Ríos pretenden una interlocución de tono mediano o burocrático, de charla discontinua, contradictoria, disparatada. Ella misma dice que piensa en Xel-Ha López (Guadalajara, Jalisco, 1991) o en Tania Carrera (Ciudad de México, 1988). Les atribuye una gracia en el tono que le sirve de modelo para proponer un tablero de juego entre la oficina y el monólogo interior con frecuencia sarcástico. Se trata de un stand up en el que siempre hay dos voces, una que vemos y otra que no, y ambas merodean la queja resignada; entre la alienación pusilánime y el espíritu contestatario de quien se piensa el retiro de ese medio. Las enumeraciones no son listas, sino zigzagueos donde se puede ver la oficina y sus imágenes como telón de fondo para una voz que se mantiene en la duda como en un cine de permanencia voluntaria.

¿Qué es lo que se busca al escribir poesía?, se pregunta Ríos en este libro. Se trata de la queja y la promesa incumplida. El tema se ilumina con objetos conocidos y el acercamiento ironiza y parodia. Ironiza porque se distancia; parodia porque en esa distancia el escenario la muestra a ella como protagonista de lo que aborrece. Es un campo semántico que ha sido explotado en películas, series, o nuestras vidas mismas que huyen de la oficina y lo que esto sugiere.

No; sugiere, no. Porque la sugerencia, al menos, crea expectativa. Hablo más bien de lo que supone. Hojas, monitor o plumas, atención a los pendientes y en horario establecido; sellos, firmas y oficios. Ríos encuentra en la poesía una teoría del conocimiento. La expresión de este conocimiento, que es la experiencia, radica en la escaramuza al acercarse a los temas.

La opresión no está en la oficina sino en quien experimenta la posibilidad. Renueva, a partir de esta liturgia meritocrática, y sin miedo a tocar temas banales, lo que de tantálico tiene llegar a una meta; lo de Sísifo que significa el lugar común de volver al día siguiente a checar tarjeta o poner la huella o firmar la asistencia.

Podríamos decir que Aspiraciones de la clase media es un poemario temático que busca agotar su asunto imponiendo el coloquialismo como recurso lingüístico y la conversación distante, como oída en las escaleras, siempre en debate o en contradicción. Ríos elige la semántica de la oficina y lo que sucede alrededor como el modo en el que medita sobre la conciencia de clase, la división del trabajo y una suerte de existencialismo que crítica el estado de cosas, el suyo y el del entorno, a la manera de una crónica donde la protagonista decide abandonar la vida de oficina para apostar por la creación. No es la primera vez que vemos este caso de definición. Sin embargo, ese podría ser el gesto artístico.

La intención rabiosa o demoledora de quien legítimamente está enfadado. Estamos ante el proceso de pensamiento que ilustra los dilemas de una trabajadora de oficina que aspira a otra cosa, a la creación como un modo de vivir, en un país donde ese modo no es sino un anhelo.

Es cierto que corría un peligro ese yo lírico que reproduce el enfado. Se mueve en una delgada línea en donde se puede sentir intragable el lloriqueo en un listado que más que metáforas sonara a letanía. Dice la autora que el libro refleja “una especie de disculpa por haber dejado el sueño proletario”. Dice “tenía yo un empleo, ¿quién me pienso para irme de algo así?”

En el poemario hay algo metodológico. Un acto calculado, ensayado y probado que reflexiona sobre el discurso de la aspiración y su correlato en el contexto donde la quincena no alcanza.

Esta declaración de principios hace recordar aquella pregunta de Roberto Bolaño en “Sevilla me mata”:

¿De dónde viene la literatura latinoamericana? Venimos de la clase media o de un proletariado más o menos asentado o de familias de narcotraficantes de segunda línea que ya no desean más balazos sino respetabilidad. La palabra clave es respetabilidad. Ya lo escribió Pere Gimferrer: antaño los escritores provenían de la clase alta o de la aristocracia y al optar por la literatura optaban, al menos durante un tiempo que podía durar toda la vida o cuatro o cinco años, por el escándalo social, por la destrucción de los valores aprendidos, por la mofa y la crítica permanentes. Por el contrario, ahora, sobre todo en Latinoamérica, los escritores salen de la clase media baja o de las filas del proletariado y lo que desean, al final de la jornada, es un ligero barniz de respetabilidad. Es decir: los escritores ahora buscan el reconocimiento, pero no el reconocimiento de sus pares sino el reconocimiento de lo que se suele llamar “instancias políticas”, los detentadores del poder, sea éste el signo que sea (¡a los jóvenes escritores les da lo mismo!), y, a través de éste, el reconocimiento del público […] esos escritores que saben, pues lo vivieron de niños en sus casas, lo duro que es trabajar ocho horas diarias, o nueve o diez, que fueron las horas laborables de sus padres, cuando había trabajo, además, pues peor que trabajar diez horas diarias es no poder trabajar ninguna y arrastrarse buscando una ocupación (pagada se entiende) en el laberinto, o, más que laberinto, en el atroz crucigrama latinoamericano. Así que los jóvenes escritores están, como se suele decir, escaldados, y se dedican en cuerpo y alma a vender. Algunos utilizan más el cuerpo, otros utilizan más el alma, pero a fin de cuentas de lo que se trata es de vender.

Pensaba que era cínico el desencanto de la clase media, pero no. Es estoico. Suscribo lo que afirma Julián Herbert: “Se trata de un desencanto triste, no gracioso de a gratis. Una de las cosas que la poesía pretende siempre es darle complejidad y espesor al mundo que describe; parte de esa complejidad reside en darnos cuenta de que ese lenguaje ha trascendido la página”.

De esos usos coloquiales o cotidianos se vale Brenda Ríos para proponer la discusión sobre el dinero, la mujer y la creación. Hace pensar en santa Teresa que desafía lo simoniaco del clero en su cuaderno de confesiones. Hace pensar en Cristina Morales que toma de ejemplo a la monja. En su caso, la claridad viene de quien tiene honra o riqueza. Su declaración consiste en que no puede ser que las monjas pasen hambre porque así sólo se preocupan por las necesidades del cuerpo y no las del alma. Y a Teresa de Jesús, desde su posición, lo que le preocupa son las necesidades del alma. Se puede tender un puente hasta Virginia Woolf y preguntar, otra vez, qué es lo que significa el dinero para la mujer y, además, la mujer escritora. Es un debate abierto. La relación entre el dinero, la mujer y la creación es un triángulo que Aspiraciones de la clase media debate:

A mis 41 años siete meses de edad

busco empleo

nada del otro mundo

las cosas no salieron como esperaba

Los versos ejemplifican el coloquialismo, la conversación y el uso de las palabras de oficina o propias de una semántica de la vida esforzada de quien tiene un trabajo y juzga conveniente debatir, convencerse, volver, porque es peor no tenerlo. Así, el universo o la atmósfera de un sector y de su arquetipización se configura. Puesto el tono y las palabras, hay que destacar las fórmulas del desengaño como “Nada era verdad pero eso no lo sabías”, que hace las veces de una voz en off imprecativa, como la del protagonista de Birdman. El inicio al poema “Clase media” es un gesto artístico, el de una ironía nada simple, que transforma al yo lírico en “una paria” o una “ingrata” de la clase media. “Entonces ese yo habita un mundo en el que aún no está tan claro que el camino de la escritura puede ser el principal, como si la escritura fuera una doble vida”, reflexiona la poeta.

La sorpresa de Ríos se centra en estar ante algo histórico o sistémico, macro, en donde parece haber sucedido algo que lo cambió todo mientras llegaba a la meta con la que alimentaba la voluntad y los esfuerzos. Lo podemos ver en “Prestaciones”, el poema que abre el libro:

La mayor aspiración de mi familia,

de mi generación,

de mis amigos

es tener un buen empleo.

Cualquier empleo.

Una plaza fija.

Vacaciones pagadas, prestaciones, café ilimitado,

clips metálicos,

fotocopiadora en un cuarto aparte,

persianas de plástico [tiras de algo blanco que permanece]:

qué belleza el pvc fracturado.

No podemos aspirar a más porque no hay más.

Lo sé, lo sabe mi familia, mis amigos, mi generación entera.

Y heme aquí, convertida en una gran empleada,

subida en el autobús del gran sueño de tantos,

dispuesta a gritar cuando los objetos se acercan al

borde de la mesa.

¿De dónde viene la poesía mexicana contemporánea? ¿De dónde viene Aspiraciones de la clase media, de Ríos? Vuelvo a Bolaño:

¿De dónde viene la nueva literatura latinoamericana? La respuesta es sencillísima. Viene del miedo. Viene del horrible (y en cierta forma bastante comprensible miedo a trabajar en una oficina o vendiendo baratijas en el Paseo Ahumada). Viene del deseo de respetabilidad, que sólo encubre al miedo. Podríamos parecer, para alguien no advertido, figurantes de una película de mafiosos neoyorquinos hablando cada rato de respeto. Francamente, a primera vista componemos un grupo lamentable de treintañeros y cuarentañeros y uno que otro cincuentañero esperando a Godot, que en este caso es el Nobel, el Rulfo, el Cervantes, el Príncipe de Asturias, el Rómulo Gallegos.

O el SNI.

Versiones y nota introductoria de Roger Santiváñez

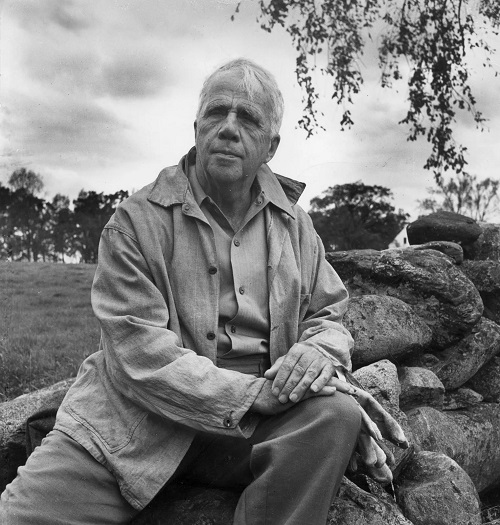

Robert Frost nació en San Francisco, Estados Unidos, el 26 de marzo de 1874; pero a la edad de 11 años, y tras la muerte de su padre, regresó a Nueva Inglaterra, de donde era originaria su familia. Se estableció en Salem, Nueva Hampshire, y debutó con su poema “My Butterfly” [“Mi mariposa”] en una revista local en 1894. Luego de distintos trabajos y empleos en su lucha por la vida, decidió abandonar todo y viajar a Inglaterra en 1912 para dedicarse a escribir. Fue entonces que publicó A Boy’s Will [La voluntad de un muchacho] en 1913, libro que fue recibido entusiastamente por Ezra Pound. En 1915 lanzó North of Boston [Norte de Boston], que le dio fama y prestigio en todo el ámbito de la lengua anglosajona. Al poco tiempo, Frost regresó a Estados Unidos para dedicarse a la docencia académica. Además de ser profesor, fue poeta residente en diversas instituciones universitarias. Los últimos años de su vida los pasó en su pequeña granja denominada Franconia. Murió en Bennington, Vermont en 1963. Obtuvo cuatro veces el Premio Pulitzer de Poesía.

El tendido de seda

Ella está como en un campo un tendido de seda

al mediodía cuando una soleada brisa de verano

ha secado el rocío y todas sus cuerdas se suavizan.

Entonces para los chicos es un balanceo fácil

que sostiene el poste central de cedro.

Tal es su pináculo hacia el cielo

y significa la seguridad del alma;

parece no deberle nada a ni una sola cuerda

pero estrictamente retenido por nadie, está ligado

por incontables lazos de seda de amor y pensamiento

a todo sobre la tierra, alrededor de la brújula,

y sólo por uno que va ligeramente tenso

en el capricho del aire del verano

es de la más escasa sumisión hecha conciencia.

The Silken Tent

She is as in a field a silken tent

At midday when a sunny summer breeze

Has dried the dew and all its ropes relent.

So that in guys it gently sways at ease,

And its supporting central cedar pole.

That is its pinnacle to heavenward

And signifies the sureness of the soul,

Seems to owe naught to any single cord,

But striclty held by none, is loosely bound

By countless silken ties of love and thought

To everything on earth the compass round,

And only by one’s going slightly taut

In the capriciousness of summer air

Is of the slightest bondage made aware.

Yo diría todo al mismo tiempo

El tiempo nunca parece ser bravo

para ponerse a sí mismo contra las puntas de la nieve,

para ponerlas al nivel de la ola corriendo.

No está él superalegre cuando ellos se echan

sino sólo grave, contemplativo y grave.

Lo que ahora está en tierra será una isla en el mar;

entonces los remolinos juegan entre el arrecife hundido

como la curva en la comisura de los labios una sonrisa,

y yo compartiría la ausencia de alegría o dolor del tiempo

como un cambio planetario de estilo.

Daría todo al tiempo excepto —excepto

lo que yo mismo he sostenido. Pero ¿por qué declarar

las cosas prohibidas que, mientras dormía la Aduana,

yo he cruzado a la Seguridad con ellas? Porque estoy allí

y lo que no me quitarían lo mantengo.

I Could Give All To Time

To time it never seems that he is brave

To set himself against the peaks of snow

To lay them level with the running wave,

Nor is he overjoyed when they lie low,

But only grave, contemplative and grave.

What now is inland shall be ocean isle

Then eddies playing round a sunken reef

Like the curl at the corner of a smile;

And I could share Time’s lack of joy or grief

At such a planetary change of style.

I could give all to Time except—except

What I myself have held. But why declare

The things forbidden that while the Customs slept

I have crossed to Safety with? For I am There,

And what I would not part with I have kept.

Una sombra de nube

Una brisa descubrió mi libro abierto

y comenzó a entreverar las hojas al mirar

por un poema que había en la primavera.

Intenté decirle “¡No hay tal cosa!”

¿Para quién podría ser un poema a la primavera?

La brisa desdeñó dar una respuesta;

y la sombra de una nube cruzó su rostro

por miedo a que yo le hiciera perder su sitio.

A Cloud Shadow

A breeze discovered my open book

And began to flutter the leaves to look

For a poem there used to be on Spring.

I tried to tell her “There’s no such Thing!”

For whom would a poem on Spring be by?

The breeze disdained to make reply;

And a cloud-shadow crossed her face

For fear I would make her miss the place.

Nunca otra vez la canción de los pájaros sería la misma

Él declararía y también podría creer

que los pájaros alrededor de todo el Edén,

habiendo escuchado la voz de Eva a lo largo del día,

habían agregado a los suyos un sobresonido,

su música de significados pero sin las palabras.

Admitiendo que una elocuencia tan suave

sólo podría haber tenido una influencia en los pájaros

cuando la atención o la risa lo llevaron hacia arriba.

Sea como pueda ser, ella estaba en sus canciones.

Además su voz sobre las voces se cruzó

y ahora persistía en el bosque tanto tiempo

que probablemente jamás se perdería.

Nunca otra vez la canción de los pájaros sería la misma.

Y para hacer esto con los pájaros fue que ella vino.

Never Again Would Birds’ Song Be The Same

He would declare and could himself believe

That the birds there in all the garden round

From having heard the daylong voice of Eve

Had added to their own an oversound,

Her tone of meaning but without the words.

Admittedly an eloquence so soft

Could only have had an influence on birds

When call or laughter carried it aloft.

Be that as may be, she was in their song.

Moreover her voice upon their voices crossed

Had now persisted in the woods so long

That probably it never would be lost.

Never again would birds’ song be the same.

And to do that to birds was why she came.

* Los poemas originales pertenecen al libro A Witness Tree (Henry Holt and Company, New York, 1942).