Guardianas de la vida

Más allá de alfombras rojas y flirteos,

de teatros y visión binocular,

las mujeres de la infancia despiertan en mis imágenes.

Abuela bebe el café y absorta lee el diario

y mi hermana encuentra alivio en el sol de la mañana.

Las tejedoras del parque bordan trajes para niños

en privado las nanas bañan los recién nacidos

y con ternura infinita las madres los amamantan…

En el autobús, van solas las mujeres con sus hijos

a las niñas la modista les prueba los trajes nuevos,

la madre muy amorosa lava los pies a su hija

y pisa, con ella en brazos, los talones a la dicha.

De muy lejos una carta le ha llegado a la mamá

y en un confuso silencio por su rostro ruedan lágrimas;

de nervio y brío heroínas que con bálsamos de silencio

deconstruían el dolor cuando todo iba mal.

Madres, esposas, y hermanas, en sus planetas volátiles

fueron las precursoras de la inteligencia artificial.

Sus ojos eran las cámaras para cuidar de los niños,

su voz, micrófono en casa, asistía a los ocupantes sin importar donde estaban.

Eran TV desplegable que se activaba en las noches

para arrullar nuestros sueños con historias renovadas;

sensores de la salud detectando enfermedades,

los síntomas de fiebre o cualquier otro malestar.

Brazos de robot en la cocina de suculentos platillos y, luego, también limpiaban

con la mirada perdida y arraigadas en sí mismas

archivo y repositorio, dueñas del manojo de llaves

eran ellas el oxígeno que avivaba los paisajes

cuando volvíamos de viaje y el portal iluminaban.

Sí. Estas poderosas mujeres anónimas e ignoradas

que hoy coloca en primer plano mi reflector del poema

son guardianas de la vida y huéspedes de mi alma.

Una isla

Eres una isla en aguas turbulentas

mantente a flote

que no te toque toda la hez del mundo

navega cual velero cargado de ilusiones

airea tus espacios

enciende el fuego

y ahuyenta los insectos.

Que las llamas consuman tu lengua

que tu pavo real huya del centro

en vuelo, tus deseos,

espejo en que te mires

prodigioso lente hacia el universo.

Eres un palacio flotante,

pendes como luna de cuerdas invisibles

saborea desde allí

sin mal de altura

los colores que en tu centro reverdecen.

Sueños en fuga

Como luciérnagas nos bebemos la luna

por avenidas de asfalto retorcidas

soñamos con playas vírgenes

con amaneceres ebrios y una luz más cierta…

Añoramos el canto de la fuente

la espesa siembra

y una fogata para ahuyentar el tigre.

Los bosques de clorofila alborozada

ya no sostienen el vuelo de las aves

exiliados del solaz diurno del paisaje

de la canción del viento entre las ramas.

Nos queda la fiebre del planeta

la nostalgia del verde,

los sueños en fuga

los laberintos de concreto

como su hervidero de hormigas voraces

que devora la selva…

* Poemas pertenecientes al libro Wake of Chance / Estela del azar, traducido por María Roof y la autora, y publicado por Floricanto Press (California, Estados Unidos) en 2021.

Tengo una memoria débil, pero al menos conserva con vivacidad ciertas imágenes del día en el que la fortuna me deparó la experiencia de conocer en persona al todavía joven poeta Gustavo Pereira (Isla de Margarita, Venezuela, 1940).

Me place que esta evocación rebrote en el momento en que me entero de que Pereira ha sido galardonado con el Premio de Poesía José Lezama Lima, que auspicia la cubana Casa de las Américas. Me dio por pensar que podría tratarse del reconocimiento de una meritoria y constante andadura por los caminos de la composición poética y la alegría solidaria —alegrarse por el buen suceso del colega y amigo es más generoso que la compasión ante su desgracia, aunque tampoco cabe menospreciar el valor de toda sincera empatía con quien pasa trances lamentables—; acrece la gran satisfacción de ver vinculado, con plena justicia, el nombre del gran poeta margariteño al nombre del gran poeta cubano.

Ese primer encuentro entre nosotros sucedió en 1970 o 1971, en la localidad de San José de Guanipa, donde el poeta fungía como juez de paz. Nos presentó el narrador y promotor cultural Benito Irady. Yo tenía, a lo más, 18 años; no había hecho nada digno de consideración en ese tiempo y acababa de regresar a las siempre añoradas sabanas de Guanipa, luego de dos lustros de ausencia.

Rebobinar la ya larga película de mi existencia hasta aquel cuadro de sol invencible, decididamente apolíneo, de hace más de cinco décadas, aquel austero habitáculo de paredes de bahareque apenas recubiertas de cemento y exornadas con una como lechada de cal o carburo teñido de un discreto añil, bendecido por la impagable umbría de los frondosos y opimos mangos del entorno, erigido en aquel tramo de la carretera que todavía une las históricas poblaciones petroleras de San Tomé y El Tigre, a poco más de 100 kilómetros del Orinoco, a nada de los morichales, guardianes insobornables del apacible cauce del río Tigre, y de algunos de los ubicuos balancines que ordeñaban sin cesar las ubres subterráneas de la sabana ahítas de “aceite de piedra”… Regresar sobre mis pasos —decía— por la nublada y, a veces, incluso caliginosa topografía de la memoria, hasta aquel lejano fulgor, aquella inusual transparencia de lo vivido, es como volver a hollar, en sentido inverso, horizontes tras horizontes, otrora columbrados y traspuestos con variable fortuna. En lo que sigue, sólo voy a referir algunos que tienen que ver con la figura y los gestos siempre afables, con los dichos y hechos siempre tan raigalmente humanos, del hoy por hoy máximo poeta del Oriente venezolano, después de José Antonio Ramos Sucre.

1

Voy, en primer término, a repasarme ante el horizonte Gustavo Pereira poeta, a mirarme en mi propia mirada extendida en lontananza, en el momento de otear el poemario Poesía de qué, publicado justo en los tiempos en que se dio nuestro primer encuentro: en 1970. Para llegar a este punto, en la remembranza, paso por estaciones como la de Oficio de partir (1999), Escrito de salvaje (1993), La fiesta sigue (1991), Vivir contra morir (1988), Tiempos oscuros, tiempos de sol (1981), los dos Libros de los somaris (1974 y 1979) y Los cuatro horizontes del cielo (1974). Pero antes de vérmelas con el ya citado Poesía de qué, ya para cuando pude dar con la humanidad obstante del poeta, revoloteaban por entre las fibras de mi alma todavía tierna, dada a las ardentías y los dictados hormonales de la edad, por lo menos, los versículos de El interior de las sombras (puestos a rodar en el sísmico año 1968) y, sobre todo, las provocativos requiebros metaeróticos de En plena estación (verbigracia los motivados por Margarita Gautier y Kim Novak) y las contundencias de Hasta reventar (“Me voy por las calles por las páginas por los libros/ por las ceremonias y el fuego…”, etcétera), ambos volúmenes de 1966.

A nada que cruzo esas líneas que, en su momento, fueron horizontes: señuelos para la sed de visiones: voces para el espíritu urgido de vibraciones del sentido, revivo tantos y tantos encuentros con un estro curtido en la coexistencia anímica de borrascas y estados de sosiego, esperanzas atadas a audacias de vértigo y fulgores de un clímax en trance de reiteración sin fin, por obra de sus inmanentes intensidades, una exigente y muy libre voluntad de forma, reacia sin embargo a purismos y asepsias de la expresión. En una obra tan copiosa como la de Pereira, cunden proferencias como “ya están vacías las cuencas que veían las sombras” o “mis caminos son las palabras que escribí” o “como un poeta tonto entre miles de técnicos geniales en las suntuosas/ oficinas donde se deciden los destinos/ las fornicaciones/ y el hastío/ […] así tal vez seré algún día…”

También columbro en el empañado espejo retrovisor del tiempo vivido una de las más llamativas contribuciones de Pereira a la lírica: la invención del “somari”, una especie de poema-proyectil, que por su rotundidad, su economía expresiva, puede inducir a evocar las prestigiosas formas sintéticas sinojaponesas —por ejemplo, el que se titula “Escrito en la arena”: “Única misión/ dejar rastros…” o este otro, huérfano de título: “La solitaria cresta del mar/ apura su último sorbo de sol”—, aunque a menudo opera como un transgresivo, corrosivo, artefacto de comunicación poética con presurosos urbanitas, en general, vedados a la lectura de mediano y largo aliento: “La poesía debe ser vista como un cuerpo al que todos desean besar/ (aunque quema)/ y poseer/ (aunque se deshace en las manos)”, “Somari de los planes”: “Asciendo al cielo donde trazo mis planes/ Después desciendo al mundo y los deshago.”

La impugnación ético-política descarnada, la ironía, incluso el sarcasmo, los arrestos de tonalidad épica y la parresía por fuerza intempestiva siempre han sido ingredientes de buena parte de la poesía de Pereira, pero ello no ha sido óbice para sacar a relucir un lirismo demasiado humano y de genuina entraña, cuando la urgencia expresiva lo amerita. Aunque no faltan casos de entrecruce de una vertiente con la otra, como en su “Sonatina pendeja”: “Que las estrellas rodantes Que la pasión/ Que los dulces de fresa Que tus labios a medianoche/ Que las arandelas del sueño por donde pasa tu amor/ Que yo desnudo a tu lado Que el frescor de la mañana de domingo/ Que nada/ Que es mentira Que el calor de tu sexo como alud salvaje/ Que me olvidas/ Que apenas tienes valor para mirarme a los ojos/ Que te marchas/ Que jamás podrás hallar la puerta/ sino en la maraña de mis brazos.” La mitad del poema “Fin de partida”, en cambio, basta para comprobar la hondura de los socavones en el ánima y el ánimo del poeta siempre en trance de vida —es decir, de peligro, de vértigo, de lúcida serenidad pese a todo—: “Partir es renacer Así declaré mi mediodía/ y así deduje que avanzaba// Partir es encontrar otros tejados/ en la helada implacable/ bajo la cual una muchacha/ aguarda un hombre que no es uno// Se parte de sí mismo y se naufraga entre sábanas y humo/ o se parte de otros hacia otros/ Yo partí de mis sesos/ Conocí la más alta zozobra los declives/ los bares las colmenas/ las pesadumbres y sus azoteas/ los amores sin alma y las penas/ Y fueron mías la miel y la cadena/ y la pelambre húmeda y el riesgo/ y la locura.”

Cabe celebrar la compañía de Juan Liscano, en este alígero viaje al embrión de los horizontes atisbados en la poética de Pereira. Redescubro ahora un veredicto, no por añejo menos actual (por certero) de aquél sobre éste: “[El discurso de Pereira aprehende] la realidad física —cosas, elementos, desechos, entorno, objetos, aparatos, erzats, seres cotidianos— y [lo bate] como en una mezcladora obteniendo así́ un lenguaje de carácter fundamentalmente expresionista, sin filtro alguno, a medias magma verbal y escritura antipoética, con ráfagas superrealistas metafóricas y trazos caricaturescos, cartelarios, voluntariamente prosaicos, feos, miserabilistas, tremendistas, destinados a golpear, sacudir, imprecar por símiles. Pero ese exteriorismo discursivo trasuda vivencias, recuerdos, confesiones, autobiografía, afectos, ternuras.”

Y esa dichosa desandadura hacia lindes y límites franqueados en el musgoso suelo de la memoria viene ahora a ratificar lo tantas veces oteado en la zona de irradiación de la voz de Pereira: su impulso y alcance universales. Su gentilicio de tierras y mares por donde el sol se nos prodiga a diario es innegable y en ello arraiga algo que luce como un destino: no conozco ningún poeta oriundo o, cuando menos, avencindado con largueza en el Oriente venezolano, en los últimos sesenta años, que no esté en deuda, por sí o por no, con Pereira. En su caso, lo universal acontece por obra de un ir y venir de la experiencia vital a escala regional y local (playas, islas, reiteraciones sin fin de las muchas vastedades del mar, alguna autoctonía poética, efectos del precario canon literario escolar, conflictos sociales y tensiones políticas de cercanías) a la apertura sin límite ni freno hacia el anchuroso y ya no ajeno mundo de la mejor poesía de todos los puntos cardinales de la universalidad.

La poesía de Pereira brota del vórtice creativo en cuya rotación confluye lo mejor de las tradiciones poéticas de Venezuela, América y Europa, sin menoscabo de su empatía con partes de la de Rusia, además de las de China y Japón, que ya se han mencionado. Pereira, por cierto, no limita su sed de sentido y su ímpetu expresivo a los dominios de la lírica. Se ha pasado la vida formándose humana y académicamente, ha estudiado varias carreras en universidades de su país y del extranjero y es el autor de prosas de innegable solidez argumental, claridad expositiva, impecable e implacable factura y pertinencia cultural. Volúmenes como Los seres invisibles, Historias del paraíso, Costado indio y el propio Diario de revelaciones —el que premiaron en La Habana— entre otros, dan fe de este hecho. Esta vertiente de su labor intelectual no es una simple compañía en paralelo de la composición poética. Al contrario, ambas se entreveran, tanto por la circunstancia de que provienen de una misma fuente de creación, como por el hecho de que Pereira es de esos poetas que tematiza su oficio y somete a escrutinio algunas de sus dimensiones. En su caso, esa operación reflexiva cuajó en las páginas de El peor de los oficios, fecundo ensayo en el que la severa caracterización que el irlandés Mac Mahon hizo de la poesía, nada menos que en el siglo XVI, se confirma, amplía y profundiza, hasta los inasibles límites que el agudo ingenio y el afilado sentido crítico de Pereira es capaz de llegar.

2

Es propio de los horizontes la infinita simultaneidad de dos actos contrapuestos: recibir la planta del caminante, en el mismo instante en que la libera en dirección del siguiente, en la curvatura de la esfera térrea. Pero la memoria guarda cada uno de los tantos meridianos otrora hollados y me concede dar con el de Gustavo Pereira activista poético. En la Venezuela de los años 60, 70 y parte de los posteriores, del siglo pasado, sucedía mucho que quien militara en la poesía lo hiciera también en alguna causa política. En aquellos tiempos de caliente Guerra Fría en el país, la mayor parte de la poetería nacional comulgaba con programas de izquierda, aunque en la acera de enfrente se topaba con colegas como Juan Liscano, Guillermo Sucre y Vicente Gerbasi, notables adeptos del establishment antirrevolucionario, cimentado en el célebre Pacto de Puntofijo, suscrito en octubre de 1958, por la socialdemócrata Acción Democrática (AD), el demócrata-cristiano COPEI y la “centrista” Unión Republicana Democrática (URD). Podría decirse que, por razones de influjo familiar, así como por vocación y determinación propias, desde muy joven, el poeta Pereira se identificó con el sindicalismo combativo y el movimiento comunista venezolanos, aspecto en el que me detendré más adelante.

Desde comienzos del siglo xx, Venezuela se abrió con entusiasmo a diversos movimientos de ruptura y renovación en todas las artes. Es probable que el transtemporal y ubicuo espíritu de vanguardia hallara, en la disruptividad ambiente de los años 60 —catalizada por el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y el triunfo de la Revolución Cubana, todavía muy recientes—, la sementera en la que habría de germinar un potente y audaz vanguardismo poético —es decir: artístico—. Esto es algo que puede colegirse, por caso, del inventario de manifiestos vanguardistas recopilado por Alfredo Chacón en La izquierda cultural venezolana (1958-1968). Los ecos ya residuales del grupo Sardio y el brote de sus homólogos ulteriores, a cada cual más epatante: Tabla Redonda, El Techo de la Ballena, En Haa, Cuarenta Grados a la Sombra y otros fueron dando forma a una atmósfera iconoclasta, paralela a la agitación política revolucionaria. Con “paralela” quiero decir que se trataba de vertientes que fluían una junto a la otra —y es cierto que algunos poetas, narradores y pintores se sumergían en ambas a la vez—, sin que la creación poética, en sus expresiones más eminentes, perdiera autonomía.

En esa jungla de pulsionalidad y sobreexcitación del principio esperanza, Pereira estimuló y vivió junto con otros poetas (no sólo literarios) el corto verano de la vanguardia poética, en el Oriente venezolano, más o menos en el meridiano de los años 60 (1964-1965), con la agrupación Trópico Uno. Si traigo a cuento aquí este dato, no es con la intención de agregar nada al conocimiento de esa iniciativa cultural tan estudiada. Más o menos, partícipe de la línea de actitud, pensamiento y acción propia de El Techo de la Ballena, bastará con recordar lo dicho por Carmen Virginia Carrillo sobre Trópico Uno, en su libro De la belleza y el furor —título certero donde los haya—: “Con un estilo desenfadado propone la subversión estética al estilo dadá, así como el radicalismo ideológico.” Si menciono aquí esa etapa de la biografía intelectual de Pereira es porque me tocó constatar personalmente la resonancia de Trópico Uno, en la región oriental de Venezuela, todavía hasta la primera mitad de los 70, como mínimo. No me parece un mérito menor, en el país ultracentralizado que siempre ha sido Venezuela. Cuando a mis escasos 18 años se plantó frente a mí aquel juez afable, en una escenografía que hoy me impele a evocar ciertos ambientes de Canaima o de Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, supe entender y apreciar el ascendiente artístico y ético de un poeta bajo cuya égida y carisma se confabuló una suerte de cofradía poético-política con el legendario Eduardo Sifontes —una especie de Rimbaud tropical, cuando daba el salto de la partitura musical a la página en blanco y se lo permitía la conspiración guerrillera y la recuperación física tras las sesiones de tortura a que fue sometido—, el no menos conspirativo de pluma salamandrina José Lira Sosa, Luis Luksic y la también mítica Rita Valdivia —ambos procedentes de Bolivia; la última, implicada en la fallida empresa encabezada por el Che Guevara, en dicho país, hasta que cayó acribillada en 1969—, el pintor Eduardo Lezama y otros. Esa retrofiguración de aquel Pereira adquiere en mí, ahora, nueva vivacidad cuando observo entre lampos un tanto lábiles y comprensibles sombras al poeta que conduce, con la experiencia adquirida en tantas andanzas de poesía y apostolado artístico, el suplemento cultural de Antorcha, heroico diario sostenido y dirigido con dignidad por Edmundo Barrios y el panameño Juan Meza Vergara. En medio de tanta materia de difícil y acaso engañosa recordación, celebro la ventura de mantener presente el instante en que aquel ya para entonces legendario poeta Pereira ofreció a un mocoso don nadie como el que suscribe estas líneas las páginas de su publicación semanal. Sólo una ingratitud a la que estoy vedado me haría olvidar un gesto al que debo haber publicado algo, por primera vez, fuera del ámbito escolar; es decir, del bachillerato del que acababa de salir.

3

Voy a la traza del tercer horizonte. Ésta me resulta más difícil de otear en el paisaje de mi memoria. Lo que recuerdo es que, sin cortar sus lazos con lo universal, sin dejar de estar presente en la dinámica poética nacional —lo que, en buena medida, equivale a hablar de la poesía canonizada en Caracas—, Gustavo Pereira robusteció su raigambre en sus islas de referencia y en la tierra firme oriental venezolana. Entró a la planta docente de la Universidad de Oriente —UDO, la misma en que estudié mi licenciatura—, en medio de las ondas de convulsión que brotaban del epicentral año 1968. Cuando la tempestad apenas parecía amainar, en 1972, funda en esa casa de estudios el Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, instancia desde la que impulsó durante décadas —junto con un reducido grupo de cómplices de verdadero espíritu universitario— una labor humanista digna de la más alta ponderación.

No sé por qué, en general, no se le reconoce más relieve a esta faceta del cursus honorum cultural de Pereira. Para mí, es la continuación, ciertamente algo atemperada y en un ámbito institucional, universitario, de su activismo poético en los tiempos de Trópico Uno. Esto, por sí solo, ya me parece motivo de encomio. Pero esta vertiente de la labor intelectual del poeta luce tanto más meritoria, cuando se advierte que hubo de desplegarse en medio de considerables adversidades, tanto en su universidad como en su entorno regional y nacional.

José Balza —además de escritor y crítico de primerísima categoría, excepcional cultor del género de la biografía artística-intelectual, en Venezuela— recuerda, en su estupendo prólogo a la Poesía selecta de su contemporáneo margariteño, cómo los adecos1 destituyeron al poeta de su cargo de Delegado de Cultura, en el núcleo de Monagas de la UDO, en 1965, a los tres meses de haber empezado a ejercerlo, por razones de represión política. Ese dato exhibe con nitidez y crudeza la catadura de una institución, en general, controlada con mano férrea por AD, desde su fundación. Con todo, desde comienzos de los 70, Pereira consolida su arriesgada inserción en dicha universidad. Esto propicia el despliegue de una labor docente y de promoción cultural, cuya impronta positiva agradecen todos los alumnos —mujeres y hombres— que han tenido a bien aprovecharla. Debe destacarse que esa actividad universitaria transcurrió sin que el poeta se burocratizara ni renunciara a su vocación: durante más de tres décadas, siguió componiendo y publicando buena poesía, así como parte de su obra ensayística. En un medio social y escolar atosigado por el tecnologismo y la agresiva dinámica petrolera, mayormente, lejano y hasta reñido con todo lo que oliese a cultura, la estela de la acción poética y humanista de Pereira y sus colegas más afines tiene una valía imposible de exagerar.

4

El poema número xii de Los cuatro horizontes del cielo puede ofrecer la clave de la dimensión parapoética más compacta de la historia personal de Gustavo Pereira. Es una composición que parece consonar actitudinalmente con el célebre “Alta traición”, de José Emilio Pacheco. Como sea, se ofrece al modo de un manojo de versos a tono con uno de los asuntos de máximo interés, para muchos de quienes ejercieron los vanguardismos de los 60 en adelante: la adorosa parresía, a manera de bofetada grávida de ira y de denuncia ético-poético-política, vertida en el rostro de “el país”. Estos son sus últimos versos: “Este país que no tiene un punto fijo sino los cuatro/ horizontes del cielo/ para perderse o salvarse”.

Las dos bandas que flanquean ese dilema —perdición y salvación— atisbado en la suerte de un país sin asideros de trascendencia verdadera y sumido en las aguas turbias, ensangrentadas, de las injusticias sin freno moral ni legal y de la consiguiente conflictividad sin fin, por los siglos de los siglos, son los extremos entre los que fluye la firme pasión política que siempre ha caracterizado al Pereira ciudadano y poeta.

Pereira es una perfecta encarnación del poeta engagé. En su caso, este participio francés designa un compromiso con el mundo natural y social que le circunda. Su manera de ser “animal político” —alguien que sólo puede vivir en comunidad, en sociedad, en polis, según la archiconocida definición de Aristóteles— es siendo “animal poético”. Esto implica que, en último término, el más verdadero y profundo “enganche” de Pereira es con la poesía, en el entendido de que ésta, a fin de cuentas, sólo puede ser civil: sólo alcanza la gracia del sentido, cuando se endereza —no importa si por veredas no muy rectas— hacia algún avatar de la salvación de lo humano y los humanos. Que el poeta circule por la izquierda o por la derecha, en los caminos que llevan a esa meta, luce como un simple accidente del ser.

Lo que se respeta es la congruencia del poeta en la procura de ese cometido. Lo que se aprecia es que el poeta no rinda su estro ante ningún factor antipoético. Pereira siempre ha mantenido su corazón político en el mismo lado en que se halla el biológico. Pereira militó en la izquierda durante los años de plomo de la democracia liberal puntofijista, con todos los riesgos que ello implicaba. En 1999, Pereira buscó con éxito el voto popular, para integrar la Asamblea que elaboró la constitución vigente en la Venezuela actual y cuyo preámbulo es de su autoría. En medio de venturas y desventuras, alegrías y sinsabores, bonanzas y privaciones, entusiasmos y escepticismos, tempestades y días de sol sereno, el poeta Pereira sigue fiel a sus querencias izquierdistas, sin renunciar a su comprobada autonomía crítica, y continúa reñido contra lo que considera posturas retrógradas, reaccionarias, fascistas y, finalmente, antihumanas. Es válido discrepar de esa postura. Es, asimismo, legítimo poner en cuestión la añeja disyunción izquierda-derecha y otras de parecido tenor. Como sea, está fuera de toda discusión el derecho de Gustavo Pereira a pensar como le venga en gana. Con todo, se puede convenir en que la civilidad, el compromiso consciente y solidario con la vida de la comunidad y la polis, es una virtud. La actitud contraria es, justamente, aquella para la que los griegos inventaron la palabra idios, de donde vienen “idiota”, “idiotez” e “idiocia”. Y lo poeta no quita a nadie su condición de ciudadano ni viceversa.

Ahora bien, desde el punto de vista de la virtud poética, lo que importa, se espera y se estima es que el poeta componga la mejor poesía; que no subordine su voluntad de sentido poético y su autoexigencia de rigor formal a las lógicas de ninguna variante de la propaganda. Todavía recuerdo la vez en que Pereira publicó una elegía por Alfredo Maneiro, lúcido filósofo y militante revolucionario a quien el poeta conocía y admiraba. Me quedé para siempre con la impresión de que, en ese poema, hay un equilibrio entre la expresión estéticamente solvente, el sentimiento personal y las ineludibles referencias de cariz político. No me parece haber visto, en aquellos versos, concesión alguna al panfletarismo. En las composiciones de Pereira las abundantes críticas, protestas y denuncias han pasado por el tamiz de la ironía, el sarcasmo, la burla, el juego con el lenguaje… En suma, los recursos retóricos aptos para la expresión fuerte y sustanciosa, que busca la resolución poética adecuada. Y —también hay que decirlo— así como el poeta ha rehusado el fácil y grosero expediente de lo panfletario, también ha rehuido, como si de peste se tratara, toda carantoña a adefesios de doctrina (anti)estética como el realismo socialista y afines. Más allá de hagiografías y diabolografías —tan frecuentes en tiempos de polarización general—, una ponderación justa de los casi 70 años de presencia de Pereira en la historia de Venezuela reclama, por fuerza, tener presentes esas maneras de entender la poesía como forma de vida.

***

Estos y todos los horizontes traspuestos por Gustavo Pereira justifican reconocimientos de tan alta dignidad como el Premio de Poesía José Lezama Lima, en la edición correspondiente a 2023.

Me topo con la sonrisa del poeta en las fotografías que registran el acto de entrega de dicho premio. No me parece diferente a la que selló aquel nuestro primer encuentro, en las sabanas de Guanipa, in illo tempore: cuando empezaba a declinar el siglo xx.

Ciudad de México, julio de 2023

1 Militantes de Acción Democrática (AD): homólogos venezolanos de los priístas mexicanos.

La bruja del golfo de Arauco

Mi abuela Victoria tenía un solo ojo

y no le importaba renguear su pierna velluda,

porque eso daba terror.

Pensaban que tenía dientes en la vagina

porque no había conocido hombre.

Eso decían los hombres que no la habían conocido.

El diablo se viste de blanco, decía,

los mineros también lo veían así todo el tiempo.

Llegaba el diablo de vez en cuando y trataba

de llevarse algún borracho.

Tenía un diente de oro ese diablo y dicen

que a veces la conocía un poquito

en el rellano de la puerta de las lavanderas.

Mi abuela Victoria distinguía el olor del diablo,

decía que olía a sudor y orines,

pero que vestía de un blanco inmaculado

y que su diente brillaba en la oscuridad.

Eso decía, pero no podíamos estar seguros,

después de todo ella tenía un solo ojo.

Él subía de las catacumbas de la mina por la noche

anunciado por el llanto de una guagua.

Los mineros le habían dicho que la guagua

tenía dientes de oro y cuando la mirabas quedabas

convertido en un trozo de carbón.

Pero mi abuela Victoria decía que el diablo

se le aparecía a media tarde

después del lavado y que lo reconocía

antes de olerlo por la enorme sombra

de cuatro metros que proyectaba sobre la tierra.

A veces, decía ella, el diablo la visitaba

vestido de lagarto o gato descomunal,

aunque la mayoría de las veces le gustaba

llegar con su traje blanco

y su piel curtida por el sol.

Al diablo, decía Victoria, le gustaba darse aires

de señor cargando un bastón de madera

y un sombrero de paja con alas perfectas.

Tenía ojos como polcas, decía,

azules como polcas caídas del cielo.

A Victoria, mi abuela mestiza,

le gustaba ese diablo, se podía ver,

y al diablo también le gustaba Victoria.

Le gustaban Victoria y los borrachos de la mina

que se llevaba de vez en cuando

a las catacumbas de carbón.

Sin embargo, a Victoria no se la llevó el diablo,

sino una gripe endemoniada

después del invierno del 1918.

A Victoria se la llevó el Altísimo

entre toses y mocos, pero expiró mirando

la sombra larga que se extendía por el corredor.

Los lagartos no se volvieron a meter en la casa

después de eso.

Han dicho de mí

Han dicho de mí que soy alta y greñuda

con la fuerza de las bestias del campo

que no tengo voz

que soy una loca violenta y peligrosa

que soy vulgar y maloliente

que asusto a los niños con aullidos de loba.

Han dicho de mí muchas cosas aterradoras.

Que soy capaz de doblegar la fuerza de dos hombres

que muerdo y que tengo la rabia de los perros

que me sale espuma por la boca e incluso

que digo obscenidades cuando se me acercan.

Que mi ánimo es beligerante y deseo quemarlo todo.

De todo aquello que han dicho de mí

solo esto último es cierto.

Antes escribían sobre este nombre que cargo

versos de amor

pero en aquella época yo era joven

delgada y hermosa

y tenía una dote de veinte mil libras esterlinas.

En aquella época yo era delicada como una flor

y no podía mirar a los ojos.

—Sus ojos son demasiado grandes —decían.

Así que debía bajar la vista y seguir el camino

al que me destinaba mi marido.

Un día, después de seguirlo por el bosque

me dijo que no pensaba por mí misma

y que dependía de él para todo.

—Eres una carga pesada —me dijo.

Para entonces ya no había dote

ya no era delgada y hermosa

era más bien una mujer común.

—No piensas por ti misma —dijo

y me encerró en un castillo

pero el castillo era inmenso y helado

así es que me relegaron a un ático

donde me daban ginebra para calentarme

y así no molestaba a las visitas.

Es verdad que quise quemarlo todo

pero fallé en mi objetivo.

Un día quemaré sus castillos

y derretiré con mis aullidos

todos

La cazadora

Puse las plantas de mis pies sobre la piedra fría,

fue un gran alivio después de correr

por la tierra cálida del exterior,

pero la penumbra de la cueva me cayó

como un golpe en la nuca.

Perdí a la toruca hace rato,

pero la volveré a encontrar,

está cerca,

puedo sentirla palpitar en el viento.

Mientras tanto unos roedores no estarían mal,

puedo escucharlos tramar en lo oscuro.

El aire saturado hace que me dé

un retorcijón en el estómago.

Si me detengo tendré calambres pronto,

pero qué importa.

Hace tiempo tengo la necesidad de ver a mi madre

y cazar con ella,

quizás vuelva al origen muy pronto,

me deje arrastrar por el viento de la costa,

el olor del pescado,

la humedad del mar.

Miro arriba, a los lados,

mi respiración no me deja pensar,

hago demasiado ruido.

Hace tiempo sueño que muero,

quizás este sea el lugar.

A veces desaparecemos

y solo nos vemos de costado,

a veces,

en los sueños de la madre.

La bruja se interna en el bosque

Me trajiste una noche por las crestas

de los montes pedregosos

y me arrojaste a la caverna.

Aquí estás ahora, cautivo de mí.

Vuelves cada noche a esta cueva

y te repites conmigo,

me paladeas y me consumes, me regurgitas

y a la noche siguiente de nuevo estoy aquí,

rota, viva, jugosa.

Mis habilidades de bruja no dejan

de cautivarte.

Me matas y vuelvo a la vida,

una y otra vez, por los siglos

hasta el final de los tiempos.

Vuelvo a ti con mi capa,

para atraerte de nuevo,

yo, la de la capa roja mancillada

de los años pasados,

yo, heroína palpitante

de los nuevos tiempos.

Me quedo en tu guarida de tierra

contigo y te escucho resollar,

con la respiración tranquila

de las bestias que han comido bien.

Me solazo, bestia de los montes,

en la sobra de tus cuencas vacías y

guardo silencio, espero a ver

cómo asoman su cabello oscuro

las otras bestias del campo

cuando te duermes junto a mí.

Se mueven en círculos en rededor nuestro

mientras tú vas sucumbiendo al sueño.

Tampoco saben estas bestias

de los bosques fríos

que la era de la bruja

ha llegado.

Me escribiré de nuevo y no tendré fin.

Dunas

Cuando me arrojaron a las dunas

casi estaba el sol en su punto más alto,

así que me puse la capa protectora sobre la cabeza

y la enrollé bajo mis pies

para no sentir el letal calor del desierto.

Yo había tenido tantos sueños

con aquella mujer

y por tanto tiempo en el pasado

que podía percibir desde la infancia

su aroma dulce de siemprevivas,

evocarla con una precisión tal

que había memorizado

el mapa pecoso de su rostro

y los pliegues de su cara al sonreír.

Se supone que estaba ahí para encontrarla

o se supone que para ser hallado,

por ella o por las víboras del desierto,

los feroces gusanos de tierra,

los pequeños roedores de la estepa desolada.

Un rescate, pensé, ilusamente,

sin saber que pronto sería rastreado,

enrolado por algunos hombres

parecidos a beduinos

y cautivado

por la inexorable tristeza

de los amantes fallidos,

que historia tras historia

se encaminan hacia su propia destrucción.

* Poemas pertenecientes al libro Un día quemaré sus castillos (Overol, 2022).

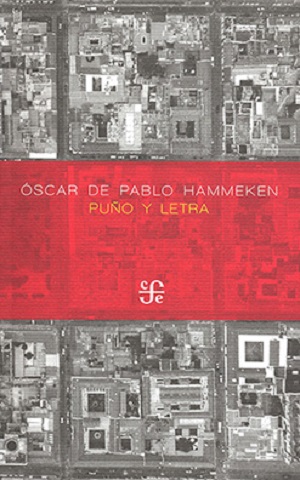

Óscar de Pablo, Puño y letra, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2023, 88 pp.

Puño y letra es el título de la nueva antología de poemas de Óscar de Pablo (Cuernavaca, México, 1979), que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica en una edición muy bella. La portada es una toma aérea de las calles y azoteas de una ciudad. Esa vista que sólo tienen las aves, los rascacielos y los aviones: una distancia para contemplar lo que nos rodea. La cuestión es que en vez de sentir que nos alejamos de la ciudad, como una nave que despega, la imagen genera lo contrario. Estamos por introducirnos en la urbe, aterrizaremos en medio de los carros y edificios, penetraremos la vida. Y “vida”, en este caso, es también la poesía de Óscar, que la contiene, la dignifica y nos hace volver a mirarla de otra manera.

Las palabras puño y letra remiten al tópico literario “armas y letras”, que hace alusión al famoso discurso de Don Quijote y a los poetas soldados del Renacimiento; sin embargo, en este libro las armas han cambiado por el puño: un saludo antifascista, un gesto revolucionario. Una vez le escuché a Óscar decir que la poesía política es aquella que se escribe en libertad. Pero ¿qué significa esto? Si no se trata de tocar un tema específico —aunque sus poemas por supuesto que hablan de temas políticos—, ni tampoco se trata de exaltar ciertas reivindicaciones sociales —aunque sus textos lo hacen—, ¿qué es escribir poesía política? ¿Qué quiere decir escribir en libertad? ¿Libertad frente a qué? ¿Frente a los cánones y los mandatos del campo cultural y literario? ¿Frente al mercado? ¿Cómo se logra hacer esto? O, si nos alejamos del campo de la literatura y pensamos en la libertad revolucionaria, ¿es ésta posible hoy en día?

Después de escuchar su intervención sobre la poesía política, comencé a preocuparme. Yo misma escribo a veces y aspiro siempre a la libertad —aquí viene muy bien esa famosa frase de Rosa Luxemburgo: aspiro a un “mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”—. Pero ¿cómo es posible escribir en libertad y en pleno capitalismo?

Encuentro en la poesía de Óscar de Pablo —y de otros poetas, por supuesto: Roque Dalton, Violeta Parra, Roberto Fernández Retamar, Eduardo Galeano o mi amigo José Arreola de Valle de Chalco, y la lista podría seguir— esa búsqueda de libertad que también se traduce en un compromiso con la palabra, con la poesía y con la vida. Si escribir en libertad es no estar atado a ningún mandato estético o del mercado, me parece que es también un horizonte hacia el que hemos de caminar siempre con el puño en alto. Con esto en mente, volvamos a la vista de las azoteas: aunque estamos a punto de adentrarnos en los caminos de la poesía, los edificios no nublan el horizonte; aún podemos verlo, las palabras escritas en libertad nos abren camino.

Hay otras dos acepciones a las que remite el título Puño y letra; por un lado, la escritura manuscrita, esa que está íntimamente ligada al cuerpo, que se modifica dependiendo de la mano que empuñe la pluma. Hay en el acto de escribir una relación especial con el papel y la tinta, que adquiere dimensión cuando imprimimos en las fibras de algodón la fuerza de nuestro pulso. Ese gesto, cotidiano y banal, de anotar algo en un papel adquiere profundidad cuando ese “de mi puño y letra” se torna compromiso con el decir; esto es, cuando el que escribe se hace cargo de aquello que enuncia y, en un pacto “de buena fe”, como diría Michel de Montaigne, se presenta frente al lector de la manera más sincera posible. La poesía de Óscar de Pablo pone sobre la mesa esa exigencia militante con el decir, una responsabilidad que hermana, en este caso, tres campos que me interesan y que la posmodernidad parece haber desgarrado: la poesía, las humanidades y la militancia de izquierda. Este libro es un rencuentro de la palabra con el pensamiento, de la escritura con el saber, del compromiso del decir con el diálogo que la poesía hace factible.

El poema que abre la antología tiene un verso que advierte a sus lectores lo que está por venir: “se precipita un denso tejido de palabras”, escribe Óscar. Si bien el texto habla de David Aguilar Mora, estos primeros versos funcionan como un aviso. (Vale la pena aquí hacer una nota para nombrar al compañero David Aguilar Mora, quien nació en Chihuahua el 31 de diciembre de 1939, fue miembro del Partido Obrero Revolucionario, combatió la dictadura en Guatemala y fue detenido y desaparecido en ese país el 10 de diciembre de 1965. Para él y para todos, ¡verdad y justicia!)

Sin quererlo —o tal vez sí—, la poesía de Óscar de Pablo se presenta a ella misma: un “denso tejido de palabras”; desde ese momento todo es emoción e intriga. Primero, por la posibilidad de recorrer ese tejido, una invitación al lenguaje, a la viabilidad del sonido, a la fascinación del decir que se multiplica en cada uno de los textos. Y, segundo, porque la poesía va también develando una serie de historias y personajes que compondrán la memoria del libro y del poeta. Óscar de Pablo se inscribe en una tradición literaria y política, y como buen militante de izquierda va de lo local al universalismo —a diferencia de otros que se centran en la particularidad de los sujetos y son incapaces de imaginar la emancipación universal—, expande su poesía, construye una genealogía propia y se compromete con la memoria olvidada y excluida. Una memoria que él inscribe en sus versos y la hace partícipe de la transmisión poética.

Mientras vamos leyendo podemos palpar el asombro y la admiración del poeta, aunque también hay otros sentimientos que afloran con la lectura: la indignación, el dolor y, diría yo, un sentimiento revolucionario, que está tanto dentro como fuera del poema. La forma y el fondo: desde la disposición en la página, los sonidos, las palabras, los temas y después la relación de los textos con el mundo, ahí, en todo eso, la poesía cobra sentido.

Quisiera aclarar aquí —porque de pronto podría parecer que apelo al supuesto carácter etéreo de la poesía, a esa aura inalcanzable que un grupo de señores le impuso al género— que, en realidad, quiero decir todo lo contrario. La poesía se hace con las palabras del día a día; por eso nos habla, nos susurra historias, nos permite volver a mirar desde sus versos. Esto queda claro en el libro de Óscar de Pablo. No se trata de que nosotros tengamos que “elevarnos” hacia la poesía, sino de que la poesía se teja a pie de calle con las historias de nuestras vidas, que vaya de la guerrilla en Guatemala a una huelga de ferroviarios; que cuente la historia de una no cuidadora de gansos que se llamaba Rosa, asesinada en Berlín el 15 de enero de 1919; que se asombre con el trabajo de los obreros y electricistas que llevan luz (y fuerza) a las casas y talleres; que hable de una huelga de estudiantes que salvó el futuro de quienes llegamos después a la universidad pública; que relate la historia de la madre de un científico acusada de ser bruja; que hable de la ciudad, que nos hable a nosotros y de nosotros, las personas comunes.

Óscar de Pablo elige con minuciosidad los sonidos que engranan palabras para componer la máquina del texto. Esta metáfora es poco poética: una máquina, pero nadie pretende aquí destruir los relojes de las fábricas, sino hacernos de los medios. La palabra como herramienta de la poesía es maleable, elástica, flexible. Se amolda al poema y le da forma. Claro que hay siempre una mano que la guía: el hacedor del universo poético.

Si antes hablé de los sentimientos que este libro despierta, cabe aclarar que están atados directamente a la forma. Puño y letra es un libro de exploración métrica y rítmica que juega con la forma de las composiciones poéticas. La hechura de los poemas responde al tema tratado y el lenguaje varía de acuerdo con la historia. Ahí están las palabras necesarias para nombrar al compañero Mariano Ferreira en el poema “Mientras tanto”, que magistralmente inicia con una “muerte anunciada”: “En la última línea de esta página, van a matarlo a Mariano Ferreira”; palabras para pintar la ciudad como en el poema “Marineros” o en “Purgatorio”, y hasta para hablar de un conejo con alcachofas. (Me parece importante colar aquí un par de líneas sobre Mariano Ferreira: militante del Partido Obrero, estudiante de historia y dirigente de la Federación Universitaria de Buenos Aires, tenía 23 años cuando en 2010 fue asesinado en una manifestación de trabajadores ferroviarios. Mariano Ferreira, ¡presente!)

Volvamos al lenguaje que se moldea, según lo exige el poema. Para ejemplificar esto hablaré sólo de dos textos. El primero es el poema “Dioses del México antiguo: coreografía cívica”, en el que la poesía habla en mexicano, no sólo por las palabras o expresiones que introduce: “la neta”, “chilango”, “allí merito”, sino porque se cuelan en él los sonidos del rock urbano; la cadencia seductora del piropo, y también otras palabras que no son propias de nuestro dialecto, pero que rondan siempre nuestras imaginerías: corrupción, polvo, barrio, oriente de la ciudad, culpa. Entre esta elección minuciosa de palabras tan nuestras, tan propicias para hablar de los dioses de México, también está el sonido: el del poema y el de la vida, el ruido de quienes somos, nuestra forma sonora. Esta preocupación por el sonido recorre todos los poemas del libro; por ejemplo, en el poema que mencioné sobre Mariano Ferreira, cuando De Pablo escribe “van a matarlo a Mariano Ferreira”, se le cuela el dialecto argentino en ese “lo” que para nosotros es ajeno.

Algo muy diferente sucede en el poema “En el escaparate”, donde el castellano torna hacia los sonidos y formas de El Quijote: un “dispóngome”, un “quisier”. En este poema intertextual nos encontramos con la asturiana Maritornes, esa mujer fea y ordinaria a la que el Quijote confunde con una dama de castillo. Entre sus estrofas se teje la historia que escribió Cervantes y el lenguaje del poema es consecuente con ese juego de tópicos y tiempos.

Aunque un papel dice que soy estudiosa de la literatura, he de confesar que mi acercamiento al campo de la poesía mexicana contemporánea es muy reciente, por lo que mi interpretación puede estar sesgada por el desconocimiento. Sin embargo, considero que siempre es importante poner en diálogo las obras, hablar de cómo los libros se relacionan con lo que está afuera. Creo que lo he dicho ya, pero lo reitero: en Puño y letra encontramos una preocupación genuina por la memoria. En un mundo donde parece cancelado el futuro, la preservación de la memoria —de la memoria militante y de la lucha social— se transforma en una garantía de futuro (y, quisiera pensar, de futuro revolucionario). Sin duda, esta búsqueda de la memoria silenciada y la restitución de la verdad de los otros es posible hallarla en varios escritores contemporáneos; pienso, por ejemplo, en las novelas de Nona Fernández, increíble escritora chilena que visita y revisita el pasado de la dictadura para construir sus relatos, o en Gabriela Wiener, que explora su pasado familiar para hablar de la historia de opresión de los pueblos del Perú —y, por supuesto, pienso en muchos más como Roque Dalton y Un libro rojo para Lenin.

Aunque he de decir que en el campo de la poesía mexicana la escritura de Óscar de Pablo viene a llenar un vacío, ¿será éste un vacío poético o militante? Tal vez los dos. Recordando un poco a Dalton: “es un deber urgente de todos los que trabajan y crean en el terreno del pensamiento revolucionario en nuestros países ayudar […] a avanzar” hacia la revolución. Hay en la obra de Óscar un proyecto poético que se inscribe en una tradición específica, y aquí vuelvo a citar al salvadoreño: “poesía para leer, meditar, discutir; poesía de ideas más que de sentimientos, aunque no ignore y recoja los niveles sentimentales; poesía de hechos, de personajes y de pueblos que luchan; poesía que se niega a ser materia exclusiva para la preciosista momificación sonetaria […]; poesía invadida por la vida invasora de la vida, inundada por otras formas de la creación humana y a la vez inundadora de ellas; poesía para ayudar a transformar el mundo”.

El último poema de este libro se titula “Declaración de principios”, y cierra con broche de oro este viaje por las posibilidades del lenguaje y de la historia. Un viaje militante en el que la memoria, a partir del sonido, se coloca como punto de encuentro con un mundo excluido de los grandes relatos de la Historia. Si el libro termina con su declaración de principios, ésta nunca nos es ajena en la lectura de los poemas; se hace presente en cada verso, en cada palabra que dota a la poesía de una búsqueda y una promesa: “te diré la verdad, gente, mi gente”, escribe Óscar de Pablo, y yo añado: “saldrá de su puño y letra”.

Saber es sabor

Está en los alimentos ser deliciosos. Es una cualidad propia, que late en ellos, sin necesidad de un cocinero. El cocinero, a su vez, no es más que un puente entre lxs comensales y la delicia. No hace, en realidad, ningún trabajo. No es instrumentista sino herramienta: deja que la belleza de su materia prima lo hipnotice, para llevar a cabo las transformaciones necesarias que pongan en evidencia la potencia poética que siempre estuvo ahí.

Ignoremos, entonces, al cocinero. Hagamos de cuenta que no existe. Pensemos en los alimentos: en cómo se nos presentan, en qué dicen y no en qué significan. En lo que son no para nosotros, sino en las sucesivas e inasibles transformaciones que los convierten en tesoros. Existen sin necesidad de ser pensados; no dependen del criterio de unas papilas gustativas. Ellos mismos perciben su deliciosidad y trabajan para ella. Frente a las adversidades de un mundo apurado, los ingredientes quieren durar. Aunque el instante de comerlos sea breve y nunca alcance, no hay que dejar de lado todo lo que hicieron para llegar tan lejos. No queda otra que hablar en términos de amor: los alimentos se esfuerzan, con cada segundo que avanza, en convertirse en la versión más bella de ellos mismos. Se emperifollan no para nosotros, sino porque a eso vinieron.

Las cosas —los alimentos entendidos como tales— existen en el mundo rodeadas de otras cosas que producen, continuamente, modificaciones unas sobre otras. Funcionan como conjuntos de relaciones, pequeñas comunicaciones que entran en contacto y se desentienden, una y otra vez, componiendo de manera constante el mundo como se nos presenta. Se podría, a partir de estas imágenes, tratar de comprender la materia alimenticia más como un flujo incesante que como una serie de instantes detenidos en el espacio. Así, los alimentos pueden ser puro movimiento: casi una danza donde las figuras de un bailarín podrían ser sus estados de madurez, sus momentos privilegiados, y sus piruetas y desplazamientos, la pura duración que los constituye.

Los alimentos, entonces, tienden al cambio, porque la duración es cambio. Gilles Deleuze, retomando a Henri Bergson, insiste: “El movimiento siempre remite a un cambio […] Y lo mismo sucede con los cuerpos: la caída de un cuerpo supone otro que lo atrae, y expresa un cambio en el todo que comprende a los dos”. En esta transformación continua, que Bergson llama lo Abierto, no es posible definir un Todo. La propia definición de durar implica el surgimiento persistente de algo nuevo, que impediría que esa totalidad en que está inmersa la materia pueda congelarse el tiempo suficiente para poder fijarla. En ese escenario, el alimento puede permitirse todas las variaciones que lo llevan de semilla a fruta, de animal a carne, de planta a especia. Con esto en mente, ahora no queda sino seguir adelante con el caprichoso pero exhaustivo ejercicio de pensar qué convierte a un ingrediente en una comida, ahora que la respuesta no implica a un cocinero.

En su libro Materia vibrante, Jane Bennett se concentra específicamente en la fuerza de los objetos mismos: no tanto en los significados humanos que se pueden interpretar como encarnados en ellos, sino en su materialidad misma como un agente activo de los intercambios entre cuerpos. Existen afectos que no son específicos de los cuerpos humanos pero que, por nuestra ceguera y voluntad de leer todo a nuestra imagen y semejanza, han sido relegados o minimizados. Bennett, sin embargo, insiste: hay que dejarse encantar por las cosas en sí mismas. Este encantamiento, como una calle de doble mano, genera, por un lado, que lxs humanxs se sientan fascinadxs sin ninguna explicación, pero da cuenta, a la vez, de que las cosas producen efectos en los cuerpos en general. El problema es que la capacidad para detectar la presencia de esos afectos está atenuada, adormecida. Y, como bien decía Antoni Muntadas, la percepción requiere participación: hace falta —sea por parte del cocinero, del comensal, de la persona que pasea por el mercado y contempla cajones y cajones y frutas y verduras—, que se deje llevar por las impresiones que le comunican sus sentidos. Que se deje atrapar por el afecto.

Sin embargo, aunque enriquecedor para la experiencia humana del mundo, este ejercicio de percibir no es necesario para que la naturaleza vibrante de las cosas —y específicamente de los alimentos— exista. Las cosas en la naturaleza irradian, incluso antes de ser explotadas o instrumentalizadas. La materia está viva: habla por y para sí misma, aunque no haya nadie para interpretarla. Esta incapacidad de traducirla es, quizás, ese misterio al que Bennett llama encantamiento. Existe una fuerza anímica en las cosas que le permite a la materia extraer mucho más de sí misma de lo que parecer ser. Así, los alimentos hacen de su esencia el cambio constante: se confirman como procesos, se alejan de cualquier posible detención. ¿Cómo definir el movimiento más que por el movimiento mismo, por su temporalidad?

Los ingredientes, entonces, forman parte de un enorme circuito colectivo, no necesariamente humano, en el que sus cuerpos aumentan su potencia en cuanto a ensamblaje. Poseen una vitalidad propia que se encuentra en constante movimiento y comunicación con otros cuerpos en el espacio, pero sobre todo en el tiempo. Modifican y se dejan modificar. Las transformaciones a las que se ven sujetos son innumerables y profundas, una suerte de constante desafío a la belleza: cuando se pensaba que una fruta había llegado a su punto perfecto, se deja caer del árbol y renuncia a su mejor versión para esparcir sus semillas en la tierra. Cuando una pequeña planta está en su momento ideal, se seca y se convierte en la especia más profunda y aromática. El cocinero y el comensal sólo llegan a estas versiones mucho después de que los alimentos hayan revelado tanta de la potencialidad que existe en sus cuerpos. Y a lo sumo pueden encontrar, con algunas operaciones, sabores nuevos o combinaciones que no conocían. Pero que, insisto, ya estaban en sus cuerpos comestibles antes de ser ingeridos.

Hay poemas que, como la comida que describen, son deliciosos. En un fragmento de Creer en el trabajo (Pre-Textos, 2022), Alberto Carpio (España, 1983) escribe sobre la fruta:

me regodeo en la abundancia

quien no gusta de mucho

un copioso manjar

la exuberancia

del color y el sabor del mango

la intensidad de su frescura dulce

su acidez el contraste entre los colores

que cambian

del rojo al verde de su piel

al naranja chillón

de su carne fibrosa

la diferencia de la piel rugosa y oscura del aguacate

con su carne suave y su hueso sobrio

la sólida armadura de la piña

como coraza del armadillo

el azúcar del dátil

acumulándose

Sorprende leer, o siquiera pensar, en un grupo de alimentos tan dispuesto a transformarse a sí mismo como las frutas. Habrase visto semejante maravilla: armaduras tan sofisticadas como sus cáscaras, algunas gruesas como una cota y otras ligeras como el encaje, de texturas y colores tan hermosos como las plumas de un ave, que debajo esconden el mayor placer posible. Una carne dulce y ácida, que se deshace al tacto de los labios y se queda entre los dientes para poder saborear por horas después. ¿Qué otra cosa que un deseo puede estar detrás de algo semejante? ¿Cómo no confundir esta fuerza con una voluntad?

Sin embargo, las frutas no son libres en su capacidad de mutar. Ellas, sencillamente, son. No existe tal cosa como el libre albedrío de un alimento. Es sólo que se le debe concebir como se pensaría un poema: abierto, casi infinito, bello. El oficio del poema, a diferencia del trabajo del poeta, es hacerse a sí mismo. La fruta se organiza alrededor de un carozo para desdecir la dureza de ese origen: de sus pepitas amargas y huesos obstinados, hace un colchón suave. Como las palabras que se organizan en el poema para hacer bailar al lenguaje, la carne de la fruta hace valsar la lengua. Aunque las frutas varíen en tamaño desde lo infinitesimal de una baya al peso imposible de una sandía, habría que preguntarse por aquello que las une: primero entre ellas, luego con las verduras, luego con otros alimentos y, una vez después, con el resto del mundo natural que las abriga. ¿Qué las hace familia? Por supuesto que responder a esta pregunta sería tan sencillo como abrir un diccionario y buscar una definición. Pero eso sería reducirnos a las lógicas de nuestro lenguaje, cuando lo que se procura es dejarse conmover por su vibración intraducible. Entonces esbozamos algunas tentativas, con la ilusión de que le hagan justicia a su ludismo y color. Podríamos decir que las frutas son hermanas por cómo se despliegan frente a la vista: existen juntas porque son redondeadas y hermosas. O porque sus siluetas orgánicas se buscan y encuentran en el único grupo de alimentos que promete sensualidad. Una fruta es un cuerpo tan cargado —o incluso más— de erotismo como el humano.

En cuanto a las verduras parece obvio hablar, también, de su belleza. Pero hay que entenderla en términos todavía más desafiantes que sus hermanas azucaradas. A diferencia de la fruta, la mayor parte de las verduras (o de las que son realmente memorables) necesitan del fuego para volverse perfectas. Sin él, su amargura es intolerable o su dureza intragable. Así como la fruta se entrega de manera inmediata, jugosa y disponible, la verdura es misteriosa: esconde en su corazón el secreto de su gusto. Su existencia general es una casi delicia, conformando una gran familia de tímidos que esperan el momento en que se desate el incendio. Esto no significa, de ninguna manera, que su vida en crudo no valga la pena. Simplemente da fe de que un alimento siempre puede más de lo que su apariencia promete.

Por más que quisiera convencerles, lectores, de que esta breve tesis esencialista es tal como se plantea, creo que iba a darse, inevitablemente, un paréntesis relativista para explicitar que, aunque la materia hable por sí misma, difícilmente podemos interpretarla fuera de nuestras propias subjetividades. Es decir: se puede percibir de los alimentos que hay algo más allá de nuestro entendimiento, pero nuestra experiencia del mundo se define más por relaciones directas que por especulaciones. Todo para decir: puede parecer, después de lo planteado antes, que la fruta se entrega y la verdura no. Pero si nos detenemos unos segundos, resulta claro que ambos grupos de alimentos requieren de cierto trabajo nuestro, por no hablar de otros grupos aún no mencionados. La fruta se pela, la verdura se cocina, la especia se muele, la carne se mata. Si bien la potencia de ser comida —y, específicamente, de ser deliciosa— siempre estuvo ahí, hizo falta una serie de operaciones para explicitarlo. El sabor, fenómeno anímico oculto detrás de todo ingrediente, no se conoce hasta que se experimenta.

Roland Barthes, en una serie de viajes que hace a Japón entre 1966 y 1968, queda profundamente fascinado no tanto por la gastronomía nipona, sino por lo que encuentra de novedoso en el vínculo que tienen lxs japoneses con la comida en sí. En sus notas, compiladas en El imperio de los signos, el autor pareciera en principio esbozar algunas interpretaciones sobre qué es el Oriente, en qué se distingue de lo que él conoce, en qué se parece. Sin embargo, sucede algo intraducible, ininterpretable: Barthes es incapaz de aplicar los sistemas con los que trabaja a las lógicas históricas y cotidianas del país extranjero. En Japón, Barthes dice, no hace sino encontrar signos vacíos: puro significante. No puede trazar esas relaciones convencionales que esperaría de los objetos. Descubre una manera, para él desconocida, en que lxs japoneses se entrelazan con sus cosas a partir de la materialidad de éstas.

En los capítulos más deslumbrantes del libro, Barthes queda enormemente conmovido por la cocina y la ingesta. Contempla cada comida a la que es invitado y se deja afectar por los rituales que la acompañan. Como una estancia sin sujeto, el lingüista entiende, de la cocina japonesa, que en realidad no existe tal cosa como un cocinero. Sí, es cierto, hay cuerpos humanos en cocinas ocupándose de llevarle comida a la mesa; Barthes no niega el trabajo. Pero percibe que, allá, la cocina opera como una suerte de escritura poética: “una comida escrita, tributaria de gestos de división y de parcelamiento que no inscriben el alimento en el plato de comida […], sino en un espacio profundo que sitúa en diversos planos al hombre, la mesa y el universo. Porque la escritura es precisamente ese acto que une en el mismo trabajo lo que no podría aprehenderse junto en el único espacio plano de la representación”.

Barthes se apropia del siguiente haiku:

Pepino cortado.

Su jugo fluye

dibujando patas de araña.

La comida traza poemas, cuadros, escenas. Los ingredientes en estos versos se organizan de forma armónica y mínima. Se desdoblan hacia lo infinitesimal “para cumplir su esencia, que es la pequeñez”. No hay cocinero, no hay siquiera cuchillo, y sin embargo ahí aparecen como venas, como animalitos, todas las relaciones dadas en la naturaleza que han modificado y siguen modificando a esta fruta.

Nada tiene que ver esta lógica con la comida occidental. Mucho menos con la comida latinoamericana, que ante todo peca de exuberante: guisos, porotos, lentejas, arroces, salsas, picores, largas cocciones. La comida latina no es discreta, pero me interesa, en los términos que propone Barthes, la idea de que un plato no sólo está para ser comido, sino que los elementos en ese plato son comestibles para cumplir con una esencia que les es única y secreta. A cada ingrediente, su secreto. A cada comensal, el desafío de dejarse afectar por su misterio.

Juan Cárdenas (Colombia, 1978), en un fragmento hermoso de su novela Elástico de sombra (2019), pone en boca de Don Sando, viejo maestro de esgrima de machete, algunas de las observaciones más lúcidas que haya leído al respecto. El viejo Sando, insomne, se pregunta mirando al techo por la etimología de un nombre local, en la que una misma palabra significa pensamiento y sabor. “El pensamiento es apenas la abertura de la razón hacia las profundidades del misterio, que no es otra cosa que el misterio del sabor, o sea el misterio de lo Incomunicable”.

El sabor es un fenómeno que no puede compartirse a través de las palabras. Hace falta el cuerpo y la experiencia: se pueden esbozar algunas aproximaciones, pero nunca serán suficientes. A esos intentos, Don Sando los llama poesía y “la poesía no rompe el misterio, sino que le da forma, permite apreciar el misterio del sabor desde el umbral de pensamiento. Allí, en la poesía, es donde el sabor se vuelve imagen, se vuelve música, roce del cuerpo a cuerpo”. Como Barthes, Cárdenas y su narrador dan cuenta de que hay algo de lo gustoso que no alcanza a las palabras: el sabor no está en el lenguaje, sino en la lengua. La poesía, género perfecto para todo lo que es demasiado, ocupa el cuerpo entero —la lengua, el estómago, el alma—. Poesía y sabor se hermanan, provocan y ponen en evidencia que el pensamiento no siempre es conveniente, que a veces hace falta dejar que hable el cuerpo, como tomado por un encantamiento.

Por una cocina menor

No aprendí a cocinar por mi madre. Sin embargo, pienso en ella cada vez que me veo frente a una verdura sin cortar, a una carne por adobar, a una sartén que se calienta. A pesar de que comer es probablemente lo que más me gusta de todo, la cocina me llega tarde, como un aprendizaje accidentado y lacunar.

Existe una suerte de imaginería compartida de que las recetas se heredan, sobre todo entre generaciones de mujeres, que se convocan unas a otras y se encuentran alrededor de una mesa. Mi entrada al espacio de la cocina se da bastante a ciegas. No pretendo justificarme, pero no quiero dejar de aclarar: medio huérfana, burguesa y con escolaridad completa, las comidas hasta mis dieciocho años pasaban por llegar hambrienta a casa y ver con qué plato listo me encontraba, preparado por la empleada doméstica. No es que no fueran deliciosos, pero su elaboración pasaba bastante como un misterio. A pesar de eso, insisto: me gusta mucho comer. Más que dormir, más que tener sexo, más que muchos otros lugares comunes y sobrevalorados. Qué delicia lo salado, qué delicia lo dulce, qué delicia el hambre.

Pasan cerca de veinte años antes de que me atraviese la idea de acercarme a un plato y, a partir de ahí, el entusiasmo no para. El problema quizá tiene que ver con no haber tenido maestra. Creo que se podría decir, a grandes rasgos, que soy una buena cocinera. Pero, aunque nadie nunca lo admita, es claro que hay algo que falta. Un secreto que sólo se aprende observando. E, insisto, mi aprendizaje es ciego: no es que la cocina fuese para mí una hoja en blanco; mis abuelas y mi mamá eran grandes cocineras. Pero yo no tengo nociones prácticas, carezco de esa formación afectiva que circula entre mujeres como el mejor secreto a compartir. Nunca tuve la oportunidad de sentarme a verlas orquestar un plato. Lo que sí he logrado es convertir mi experiencia en una suerte de Frankenstein compuesto de videos de YouTube, recetas robadas de libros que no puedo pagar, intuiciones (que suelen fallar) y la fe de que esa magia para sazonar se hereda. Todavía no confirmo estar en lo cierto.

Sin método y sin certezas, entonces, mi vida en la cocina es puro amateurismo: un romance cachorro, en las antípodas del profesionalismo. Principiante pero amatorio. Devoto con los posibles comensales, pero también con los fantasmas cocineros del recuerdo. Y, como todo amor adolescente, inevitablemente marcado por un aturdimiento general de las partes. El cineasta experimental Stan Brakhage, en su manifiesto en defensa de lo amateur, dice que “el amateur permanece aprendiendo y creciendo constantemente a través del trabajo en su vida, en una ‘torpeza’ de descubrimiento continuo tan bella de ver cómo dos jóvenes amantes en la ‘torpeza’ de su inocencia y el placer del constante descubrimiento de sí mismos. Los amateurs y los enamorados son aquellos que observan la belleza y se comparan con ella, la aprecian…” Brakhage asocia la belleza a la visión, al hecho de asistir a esos descubrimientos. En el espacio de la cocina, sin embargo, ese encanto no depende tanto de presenciar los procesos, que pueden ser largos y muchas veces se dan a solas. Para el cocinero, el instante de belleza se desdobla. Por un lado, en el momento de júbilo en que el plato se da por terminado y los ingredientes se convierten en la versión más perfecta de sí mismos. Luego, esa sensación termina de coronarse como gratificante cuando se presenta la receta ante el comensal, que se desborda de ganas y agradecimiento.

En otro fragmento de Creer en el trabajo, Carpio continúa:

tú todo lo transmutas sin cambiarlo

haces

más sabroso el pescado y el arroz

más verde el verde de la planta

más fuertes sus raíces

iguales y distintas

del árbol haces libro

sin cortarlo, del libro

árbol, del hueso caldo

En una escena mínima pero deliciosa, el poeta especta; reconoce en los gestos del cocinero todos los mundos posibles que existen en sus ingredientes. Sus movimientos, como arabescos y piruetas, no hablan de un talento particular o de una capacidad humana. Revelan toda la belleza preexistente que hay en la materia prima: como la escritura de un poema, la preparación de un plato pone en evidencia un espacio indefinido pero profundo en que la esencia de las cosas, sean palabras o ingredientes, alcanza su grado de mayor belleza y potencia; vuelve mejores a los alimentos, más capaces de conmover y dejarse conmover. El comensal privilegiado, que puede asistir a esta metamorfosis, no tiene mucho más que decir que gracias. Incorpora, igual en cuerpo que en alma, el amor que el cocinero entrega.

Muchos son los poetas dispuestos a desarmarse por un buen plato. Charles Simic, entre ellos, ha dedicado no pocos ensayos y versos bellísimos al recuerdo que le suscitan en el cuerpo las salchichas que le cocinaba un amigo en California, o a una sopa de pollo de su infancia. “Me acuerdo más de lo que he comido que de lo que he pensado”, ha dicho en alguna oportunidad. Y, personalmente, estaría dispuesta a redoblar la apuesta: me acuerdo más de lo que he comido que de cualquier cosa que haya leído. Las frases y los versos, aunque hermosos y memorizables, se desdibujan en el recuerdo. Se les puede repetir, pero seguramente están vacíos. En la memoria, un buen plato interrumpe la cronología.

Realmente no hay placer que se compare al de la buena comida. Se podría caer en la tentación de decir que no hay como una gran copa de vino, o una cerveza helada, o la bebida que fuese. Pero sucede que, al final, el trago es siempre traicionero: un primer vaso es entusiasmo, uno más es hablar fuerte, otro quizás es baile, pero el último es camino directo a la melancolía.

Un plato abundante, en cambio (y a pesar del cliché), nunca está de más. Es un gesto de cariño. O incluso más que un gesto porque invita a la duración. Una serie de pasos, como un minué, que oscilan entre lo conocido y la alquimia, sostenidos en el tiempo entre la cocina y la sobremesa. El infinito de la cocina puede parecer abrumador: no hay una unidad mínima, aunque sí hay un método. Una suerte de uno más uno que, en principio, no se entiende y que eventualmente se aprende y se hace propio.

Este proceso, sin embargo, no se da con rapidez ni naturalidad. La cocina no puede desvincularse del cuerpo, y el cuerpo siempre es un problema. Esa suerte de torpeza romántica que menciona Brakhage, aunque entendible cuando aplicada a otros, no podría parecerme tan lejana de la forma en que me llevo adelante. Lamento cada uno de mis pasos y movimientos. No tanto porque conduzcan a una suerte de destino fatal —no tiene que ver con hechos y consecuencias empíricas—, sino por lo que mi falta de coordinación corporal le genera al fluir de mis pensamientos. Aunque disfrute de llevar a cabo ciertas acciones, el bienestar que me proporcionan no es suficiente para que deje de pensar en eso que estoy haciendo. Aunque ame cocinar, apenas me relajaría en el proceso. Cortar verduras me parece profundamente estresante: los pedazos nunca serán iguales, no van a cocerse parejos. Ni hablar de lidiar con carnes o huesos. Los cuchillos nunca son los indicados. Pelar frutas es sucio y peligroso, así de sencillo.

Lo mismo puedo decir de la poesía. Es un género que amo pero que temo profundamente. Aunque ávida lectora, es una lengua que no puedo hablar y que ni siquiera estoy dispuesta a aprender. Nunca, pero nunca, me animaría a tratar de escribirla. En el día a día, por más que milite a favor de un amateurismo en la cocina, frente a la poesía me convierto en una conservadora amarga y demodé. Sucede que, en la lengua de la cocina, es muy fácil entender lo que se puede hacer y lo que no. Existe una serie de pautas dadas, algo así como un orden geométrico, donde lo que está mal y lo que está bien es fácilmente delimitable: a cierto punto, la carne se quema; a cierto grado, el agua hierve; si se sala de más, no hay vuelta atrás, y así sigue. Nadie se lanza a preparar un menú de diez platos sin antes haber hecho un buen arroz. En cambio la poesía, pobre santa, tiene que lidiar con toda esa gente que jamás leyó un verso en su vida y que se hace llamar a sí misma poeta. No quisiera que se entienda con estas divagaciones que abogo por una poesía erudita y clasista. Pero sí considero muy difícil lanzarse a ella sin una mínima noción previa de las formas, de los sonidos, de las estructuras. Esa gente que sólo escribe malos aforismos y les da enter no hace sino ofrecer, noche tras noche, el mismo plato de delivery recalentado, con el gusto a microondas. Si la comida fuese sólo su contenido, todavía comeríamos como animales: crudo e insulso.

En el acercamiento a la forma radica la posibilidad de desarmar los moldes para generar modos nuevos, reaccionarios y lúdicos. El problema, sin embargo, es que la lectura obsesiva tampoco enseña a escribir, así como comer obsesivamente no enseña a cocinar. El lector y el comensal difícilmente puedan aprehender aquello que se despliega en la unión de palabras o ingredientes. Deben conformarse con el placer que otorga contemplar o saborear un manjar elaborado por alguien más, confiando en que al menos ese ejercicio vuelve sus intuiciones menos traicioneras y los convierte en personas más agradecidas.

Entre aquellas intuiciones rescato una primera estrofa, sencilla y poderosa, de un poema que Mark Strand (Canadá, 1934-Estados Unidos, 2014) le dedica a una carne a la cacerola. Dice así:

Miro la carne

cortada y desplegada

en mi plato

y encima

echo el jugo

de zanahorias y cebollas.

Y por una vez no lamento

el paso del tiempo.

2La imagen es conocida, casi proustiana. Más adelante en el poema, Strand se refiere al plato como la carne de la memoria, la carne del no-cambio: recuerda a su madre preparándoselo por primera vez, rememora cada aroma, cada sensación en el cuerpo. Ahí aparecen Proust y su madalena. Una vez más, un plato delicioso como una fisura: no detiene ni retrocede el paso del tiempo, pero sí incomoda. Suspende. En una comida casera el poeta encuentra un antídoto a envejecer, además de cierta calma: no porque comiéndolo rejuvenezca sino porque disfruta. El poeta busca a Dios en lo mundano y lo encuentra en el recuerdo de su madre cocinera y en todxs aquellxs que han logrado recrearla: En estos días en que hay poco/ para amar o alabar/ uno podría hacer peor/ que entregarse/ al poder de la comida.

Como la cocinera anónima del poema —que asumo mujer porque a ellas asocio la larga historia de carnes a la cacerola que me acompaña—, yo también soy de esas que usan una sola olla para todo. Creo, pensándolo ahora, que se debe a que ahí reside el único momento en que permito que se desdibuje el cuerpo, mi cuerpo: una vez que todos los ingredientes se funden en el fondo de la misma olla. En ese proceso de integración en el que se deja atrás todo el sufrimiento y el estrés que generan en sus existencias individuales y se convierten en un individuo mayor, aromático y perfecto.

Mis comidas, entonces, suelen ser abundantes y muy poco fotografiables. Feas pero ricas, dignas de la ceguera de que me jacto desde el principio. Como los viejos bodegones y naturalezas muertas que la historia del arte ha relegado a las categorías de ejercicio o borrador, la comida casera se sostiene en el tiempo como una suerte de género menor de la alta cocina. Un espacio para el ensayo, un buen recuerdo para los pocos que lo experimentan, pero ningún reconocimiento a la larga. Una injusticia que debe cambiarse. Basta de planos cenitales a platos microscópicos y de libros de recetas para hacer en quince minutos. La comida amateur tarda en hacerse, dura en el recuerdo y siempre sobra en la olla para el día después (porque así es incluso más sabrosa). El gesto amatorio no se resuelve en tres sartenes y media hora. Hay que dejar que hierva, que macere: que el cariño que hay para el plato crezca tanto como el amor por el comensal, así como también la expectativa de él por lo que le van a servir.

Me permito un último poema sobre comida, una carta de amor como pocas, de la estadounidense Jesse Lee Kercheval (Francia, 1956):

Vos sentate

que yo te doy de comer.

Te sirvo un plato de sopa de lentejas,

un mar chiquito

lleno de sol y de calor.

Le sumo una ensalada con ajíes

que queman como estrellas fugaces,

palta, aceitunas,

un toque de jugo de limón

y ajo.

Yo no soy una eximia cocinera,

pero por vos, amigo mío,

me paso la noche en vela

sudando en la cocina,

para que a la mañana

tengas la gastronomía

de once países diferentes

en tu plato.

Estás enfermo

y te vas a morir,

dicen los médicos,

pero yo no voy

a permitir que sea

de hambre.

3Igual que yo, la cocinera del poema se sabe imperfecta y sin embargo ofrece, en igual medida, amor y sufrimiento en el mismo plato. El profesional jamás podría: trabajando en piloto automático, no deja que el sudor de su frente sirva para salar más y mejor. Toma demasiadas precauciones, no comete error alguno, no invita a que el baile sea de a dos. El cocinero amateur, en cambio, se convierte en un creyente pagano, devoto al mismo tiempo de sus ingredientes y de la magia que sucede en el momento de la unión, así como de la persona que va a recibir. El cocinero necesita que el comensal sea un Dios benévolo y perdonador; depende de su agradecimiento y conformidad para poder seguir entregando, una y otra vez, sus ofrendas.

El poema termina:

No me engaño.

Sé que el futuro,

esa puerta de hierro,

espera ahí,

sin importar

qué tenga yo en el horno.

Mientras tanto,

tenemos choclos dulces,

y una parva de mejillones

que está claro que Dios

creó especialmente para hacer al vapor.

Vení, sentate,

que yo te los cocino.

La cocina, como la poesía, es un arte devoto de la forma, del experimento. Procura apropiarse de las estructuras conocidas, aunque sea con torpeza, para reinventar y homenajear en igual medida. El cocinero, como el poeta, es un ciego cuyas limitaciones lo llevan más allá de lo que se espera de los sentidos. Ambos entregan sonidos y sabores, rimas y texturas, posibilidades y finales. Ambos prometen y dejan con hambre.

1 Barthes no explicita ningún autor para este poema, sino que lo rescata como parte de la tradición oral del país. Traducción de Adolfo García Ortega.

2 La traducción es mía.

3 Traducción de Ezequiel Zaidenwerg.

Aúlla el lobo gris en el collado,

sus pares le replican cerca y lejos,

la misma fiera asoma en cien espejos,

veloz acude al ávido llamado.

Tan vasto el bosque y mínimo el sembrado;

el fuego celestial de mil reflejos

entre las negras cimas de los viejos

pinos, arroja luz al urdido hado,

los hilos que atan lo alto con el suelo;

la música ominosa colma el valle,

acechar, emboscar, batirse en duelo:

ya escabulla, ya caiga, ya batalle,

el ser aquí caminará en desvelo,

hasta que el mundo cese el lobo calle.

Lejos de plaza y corte y de palacio,

de la alabarda inmóvil de la Ley

y del hedor espléndido del Rey;

donde el silencio labra todo espacio,

y código, poder y cartapacio

son los del lobo y de su hirsuta grey,

y el jabalí hoza el surco que abre el buey;

allá en lo montaraz, recio y reacio,

se yergue en soledad la casa-torre:

es la raíz de piedra de la fuerza

que resguarda y vigila y que socorre.

Es soledad armada en tierra adversa,

allí donde en alud la algara corre,

la bandería rápida y perversa.

De piedra sobre piedra se urde el muro

que macizo remata la pendiente,

en su vivaz profundidad caliente

la casa-torre es un solar seguro

en un mundo rapaz, febril, oscuro;

aquí el veloz, el hábil, el valiente

cuidan del lábil y del inocente,

gentil misión, carnal oficio duro.

El peso de matar y la armadura