Versiones al español de Petronella Zetterlund

corten aquí

sustituyan estos

tiempos riesgosos

mi mirada barata

mis gustos baratos

me toca sudar en confusión

me toca sudar en confusión

puedo permitirme blofear a todos

puedo permitirme cruzar el río nadando con un cuchillo

puedo permitirme blofear a todos

puedo permitirme cruzar el río nadando con un cuchillo

puedo permitirme gritar mis fórmulas

son fórmulas muy hermosas

puedo permitirme blofear a todos

puedo permitirme cruzar el río nadando con un cuchillo

bryt här

ersätt denna

riskfyllda tid

min billiga blick

mitt billiga nöje

får svettas förvirring

får svettas förvirring

har råd att bluffa er alla

har råd att simma med en kniv över älven

har råd att bluffa er alla

har råd att simma med en kniv över älven

har råd att ropa ut mina formler

det är så fina formler

har råd att bluffa er alla

har råd att simma med en kniv över älven

tengo varios amigos sospechosos

un país que no quiere que yo regrese

mis amigos sospechosos

me dan los regalos más bellos

quiero ponerme unas alas

atravesar un invernadero tropical

pensamientos cambiados

resistencia y vaho

todos estamos saludables

compartimos nuestra salud

pensamientos cambiados

resistencia y vaho

todos estamos saludables

compartimos nuestra salud

jag har många misstänkta vänner

ett land som inte välkomnar mig tillbaka

mina misstänkta vänner

ger mig de vackraste gåvor

jag vill sätta på mig vingar

gå genom ett tropiskt växthus

ändrade tankar

motstånd och imma

vi är alla friska

vi delar varandras hälsa

ändrade tankar

motstånd och imma

vi är alla friska

vi delar varandras hälsa

cristales desenfrenados

no me hablan ya

cristales desenfrenados

no me hablan a mí

mi maldito deseo

mi maldito talento

skenande kristaller

talar inte längre till mig

skenande kristaller

talar förbi mig

min jävla drift

min jävla talang

esplendor loco

trastorno reluciente

vansinnig glans

blanka rubbning

todo lo que quemamos sin poder vigilarlo

allt vi bränner och inte hinner vakta

* Poemas pertenecientes a Min totala njutning (Mi placer total, 2022), libro de poemas basado en una obra performática que Mårs realizó en colaboración con el Lilith Performance Studio (Malmö), Suecia.

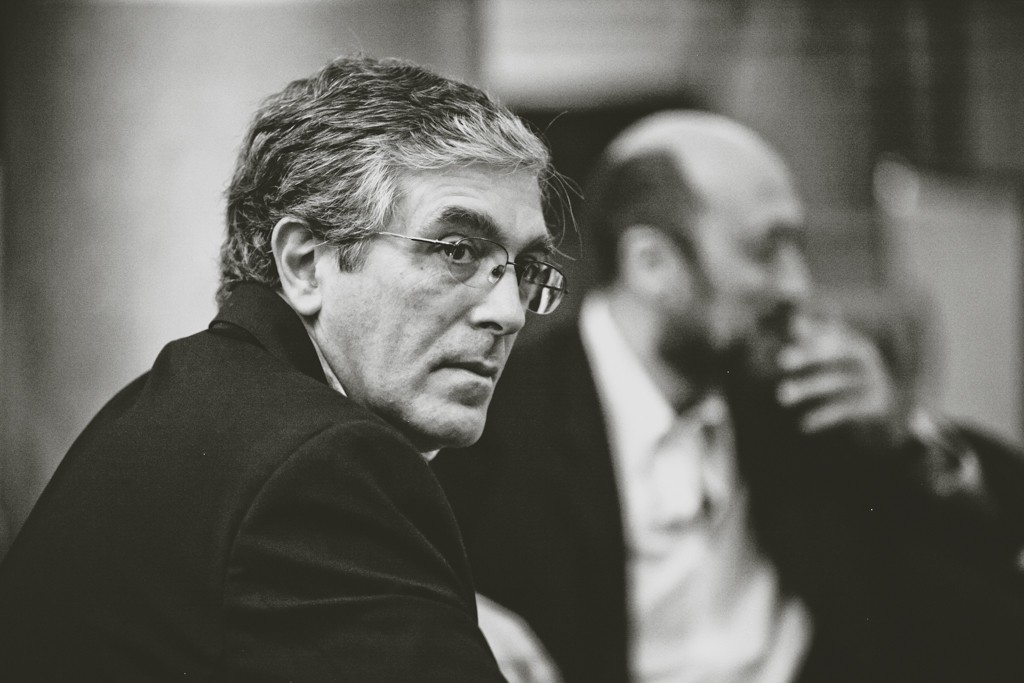

Conocí al poeta Víctor López Zumelzu (Curacaví, Chile, 1982) hace veinte años, cuando él tenía poco más de esa edad. Entonces yo dictaba un taller literario en Balmaceda Arte Joven que, ante la ausencia de talleres gratuitos y la necesidad económica de algunos colegas, se convirtió en una usina de poetas y escritores. Claro que, en el verano de 2003, eso yo no podía saberlo; lo que sí sabía era que, además de mi taller de narrativa, había otro de poesía, por lo que había poetas jóvenes.

Como a Víctor conocí a otros poetas, que en esos años eran poco más que niños pero con inquietudes y ambiciones. Me sorprendía el hambre por saber los secretos de la literatura. Si me hubieran preguntado, hubiera dicho que la literatura, y en especial la poesía, es un cajón lleno de secretos y enigmas que uno nunca termina de saber o solucionar. Así que mientras tanto, en los dos talleres, se leía y se escribía. Y eso hacía Víctor López, que a decir verdad nunca supe si estaba en el taller de poesía o era una presencia que merodeaba por ese edificio, y que antes habían sido las oficinas de la estación ferroviaria Mapocho.

(Y aquí, una breve digresión. Como se sabe, el padre de Pablo Neruda [José del Carmen Reyes], nuestro poeta nacional, fue trabajador ferroviario en el sur de Chile. Precisamente Neruda tiene un poema titulado “El padre” que dice así: “El ferroviario es marinero en tierra/ y en los pequeños puertos sin marina/ –pueblos del bosque– el tren corre que corre / desenfrenando la naturaleza,/ cumpliendo su navegación terrestre./ Cuando descansa el largo tren/ se juntan los amigos,/ entran, se abren las puertas de mi infancia,/ la mesa se sacude,/ al golpe de una mano ferroviaria/ chocan los gruesos vasos del hermano/ y destella/ el fulgor/ de los ojos del vino”.)

Hay una cosa curiosa en el conocimiento que he tenido del poeta y de la persona Víctor López, y ésa ha sido el vino. Claro, muchos dirán: ¿qué de curiosa puede tener la presencia del vino entre un poeta y un escritor? Y es cierto, pero me refiero a algo que contiene la experiencia literaria que, a su vez, engloba el vino. A ver si logro explicarme. Al año siguiente de haber dictado ese taller, se me ocurrió que junto al poeta Víctor Hugo Díaz, el editor Marcelo Montecinos y yo podíamos dictar un taller gratuito en mi departamento. Y convocamos a diez poetas jóvenes: Nicolás Cornejo, Pola Barros, Christian Aedo, Alejandra Fritz, Carlos Cardani, Marcos Yupanqui, Edson Pizarro, Eduardo Barahona, Raúl Hernández y Víctor López.

Las sesiones eran los sábados. Arrancaban a las cuatro de la tarde y podían terminar a las dos o tres de la mañana; en el ínterin bebíamos cervezas, a veces fumábamos porro —aunque a nadie se le obligaba: no éramos una secta—, recibíamos visitas de periodistas literarios que se mostraban fascinados por estos jóvenes poetas. Porque, aparte de la bebida y la droga, se leía y se hacían críticas severas, mordaces, incluso crueles, pero siempre con buena fe. No sé cómo se dio esa dinámica, pero nunca más me tocó presenciar algo así. Había una honestidad que rayaba en la mala onda y, a la vez, por sobre todo, en el respeto de la poesía.

Lentamente Víctor López comenzó a hacerse visible para mí, entre otras cosas porque leía de un modo anacrónico, tratando de emular a Neruda. Hacía pausas y énfasis, y tenía una cadencia al leer que con los años fue desapareciendo o adquiriendo un estilo propio, más corporal. No sé por qué mientras escribo este texto encuentro este poema de Víctor vinculado al padre, tal como hiciera Neruda: “El hálito alcohólico del padre al besar a la madre/ inunda la habitación y atraviesa su piel como una sierra”. Pienso que estos versos perfectamente podrían tener “el fulgor de los ojos del vino” del poema de Neruda —aunque de alguna manera lo tiene, pero de un modo más brutal.

En ese taller fui testigo de cómo Víctor López fue dando forma a Los surfistas, que ganó en 2005 el Premio Hispanoamericano de Poesía 2005 convocado por la editorial VOX y la revista Diario de Poesía, publicado un año después en Argentina. Precisamente hay en este libro unos versos que, de algún modo, anuncian la poca raigambre con el Chile geográfico-social sentida por Víctor: “Cuando escribo de Chile no pienso en Chile como un país/ sino que escribo otro sinónimo más de lejanía”. Tengo la sensación de que a Víctor le incomodaba el Chile neoliberal, pero no la tradición poética chilena; al contrario, ése era su lugar (aparte de Neruda, Enrique Lihn, Elvira Hernández y Germán Carrasco, por nombrar a algunos). Pero sucedió que hubo cambios en el campo literario y Víctor los consignó hace poco, cuando le hice una entrevista: “Mi ida de Chile tiene que ver con huir de un sistema poético mucho más cerrado, donde aún estaba el poeta de única voz y donde teníamos voces que impregnaban una totalidad”. El estado de la poesía terminó expulsando a este poeta cuando tenía poco más de treinta años y trayéndolo, vía la inmigración, a Argentina. (Aquellos versos de Los surfistas ya anunciaban esta inmigración.)

Pero antes de eso, cinco o seis años antes, la editorial La Calabaza del Diablo publicó una edición limitada del taller que trabajamos en mi departamento; se llamó La gran capital. Recuerdo haber escrito un texto para la presentación que, si mal no recuerdo, se hizo en la recién inaugurada Biblioteca de Santiago. En una de las partes de ese breve texto escribí: “Confío, por último, en que este libro-taller, este libro-objeto, cuyo único objeto siempre fue la poesía, se transforme en el puntapié para que todos estos jóvenes poetas –desde Aedo a Yupanqui– se consoliden como voces nuevas en el panorama de la poesía chilena”. Me entrecomillo porque, a los pocos años, siete de los diez terminaron publicando un libro. Víctor López fue uno de los primeros. Y lo uno a la experiencia de taller (que siempre es colectiva) porque, desde un tiempo a la fecha, me parece un poeta que no puede explicarse solo sino como fruto de una generación —esto es, de los poetas del 2000—. Quizás ante la ausencia de proyectos colectivos (política, ideología) y para los poetas formados sin los tótems de nuestra tradición (Neruda, Mistral, Lihn), lo generacional se yergue como una realidad inevitable.

Todo ello, sin embargo, a la vez que Víctor López es un poeta singular. Hay en su poesía una alusión a la familia (a su padre, a su hermano en Erosión, a una novia en Un tiempo anterior al frío), a la naturaleza (entendida como la invención del yo que hizo el romanticismo), a una música o a un ritmo muy propio y a la tradición. En general las distintas variantes del clima atraviesan los títulos de sus libros: a los ya mencionados, habría que agregar Viento, su libro más reciente.

Pero esta singularidad se fue construyendo de a poco. Recuerdo que asistí a la presentación de Guía para perderse en la ciudad (2010) y escuché leer a Víctor unos poemas que, en verdad, eran un solo gran poema. En la reedición de este libro hay un prólogo del autor donde establece la influencia del teatro griego en su poesía, y aquí podemos encontrar algunas claves para entender la importancia que Víctor le da a la oralidad (entendida como lectura): “Es a través de la oralidad que ocurre la génesis del cuerpo pasional y, de esta manera, el tono no dialogaba en la tragedia con la razón sino con el cuerpo mismo”. El poeta admite que el foco de Guía para perderse… está en la oralidad del ritmo o del cuerpo porque –y esto lo entienden mejor los músicos– la voz es una extensión del cuerpo.

Una tarde, medio en broma y medio en serio, me dijo que escribir un buen poema —esto es, que fuera considerado bueno por terceros— no era una cosa muy difícil: había que poner imágenes, introducir algo de filosofía y, desde luego, música. En realidad, esa boutade nos remite al viejo Pound, quien señalaba que un buen poema debía tener imágenes (fanopea), musicalidad (melopea), ideas (logopea) y todo eso enmarcado en una arquitectura (forma). Cualquier incauto, al oírlo, habría pensado “Oh, pero qué provocador”. Pero la provocación está fuera del universo de este poeta. En otras palabras, Víctor estaba diciendo cómo se construía un buen poema no desde su punto de vista, sino cómo lo han hecho y pensado otros.

A esto habría que llamar “influencia”, y creo que en Un tiempo anterior al frío (2019) está la de Lihn, cosa nada nueva en los poetas de su generación y de los poetas de los 90 (como Andrés Anwandter en materia gris). Pero quizás, para Víctor López, la gracia radique en el modo en que esta influencia se manifiesta.

A diferencia de sus libros anteriores, en Un tiempo… introduce el voseo porteño en medio de una relación de pareja antes de su disolución. En una primera instancia pareciera que el habla chilena también lo estuviese, pero, claramente, la operación es otra y está en sintonía con aquel famoso poema de Lihn, “Nunca salí del horroroso Chile”, y por extensión a Antes que Manhattan: “Nunca salí del horroroso Chile/ mis viajes que no son imaginarios/ tardíos sí —momentos de un momento—/ no me desarraigaron del eriazo/ remoto y presuntuoso/ Nunca salí del habla que el Liceo Alemán/ me infligió en sus dos patios como en un regimiento/ mordiendo en ella el polvo de un exilio imposible”.

En uno de los poemas del libro de Víctor se puede leer: “¿Quién de nosotros dos dijo que esto era un hogar?/ He dormido con vos tantas veces. He escrito para vos/ no pude detener la serpiente del tiempo/ que se enrolla sobre sí misma”. El vos aparece porque el ser amado es argentino. No es casual este recurso porque se trata del mismo que ocupa Lihn en varios poemas donde aparece el metro —aunque él, para fijarlo en la extranjería, ocupa el término subway—. Entonces López Zumelzu encuentra una denominación (el vos) que opera como nacionalidad del amor; es decir que tal como Lihn fija con el subway el espacio de su lírica (Estados Unidos), este poeta fija con el voseo el contexto de su lírica.

Víctor López ha obtenido el Premio Municipal de Literatura de Santiago y el Premio Mejores Obras del Consejo Nacional del Libro y La Lectura de Chile, pero eso parece no importarle. De hecho, desde hace un tiempo está en una nueva búsqueda que aún no se ve en libro; me refiero al interés por las artes visuales. Es conocido el hecho de que el arte ha influido tanto a la poesía como a la narrativa argentinas. En poesía se pueden mencionar Juana Bignozzi, Arturo Carrera, Fernanda Laguna y Mario Arteca, y en narrativa podemos pensar en César Aira y Juan José Becerra, pero hay muchos más si usamos la definición de Oscar Masotta para arte pop: ese arte hecho exclusivamente con lenguajes. Quizá la influencia que dice sentir Víctor López de la poesía argentina sea, precisamente, a través de las artes visuales.

* “Crítica literaria chilena en el Periódico de Poesía de la UNAM (México) y en Vallejo & Co. (Perú)”. Proyecto seleccionado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2021.

Responsable: Rodrigo Landau.

Versiones del gallego al español de la autora

Voy por la carretera enteramente insatisfecha, atravesando bancos de niebla que golpean el auto,

con la finalidad de romperme.

La realidad es que espíritus sin paz

atravesaron la noche y me atraviesan a mí,

que cruzo el bosque por la carretera.

Me cuido de los ojos de los conejos,

que parecen ver el martillear

de mi sangre en la frente,

el corazón líquido derritiéndose

en el tablero,

las palabras inexactas

salpicadas por las ventanillas abiertas,

el acto consumado en la pista forestal, lejos de los faros,

lejos de la gente,

de mí,

únicamente cerca de un molesto silencio indigno

mediana

mediocre

No hay insectos en el parabrisas,

falso.

Me muevo como las muñecas,

uno dos uno dos

Miro la experiencia

en el ombligo

y me digo

—basta de esta mierda!

Veo las estrellas rutilantes,

la Mujer Polar,

el Arquero,

Acuario

yo una torre en la galaxia

sacudida por el miedo

a la oscuridad,

yo un cometa

que nació cometa

y nada impide

ni tuerce

(ningún dios que nazca!)

su trayectoria a la eternidad.

Regreso a la vida

después de esta muerte

a 40 kilómetros por hora.

Vou pola estrada enteiramente insatisfeita, atravesando bancos de néboa a golpear o carro,

coa finalidade de romperme.

A realidade é que espíritos sen paz

atravesaron a noite e atravésanme a min,

que cruzo a fraga pola estrada.

Teño conta dos ollos dos coellos,

que parecen ver o martelar

do meu sangue na fronte,

o corazón líquido a derreterse

no cadro,

as palabras inexactas

batuxadas polas ventaíñas abertas,

o acto consumado na pista forestal, lonxe dos faros,

lonxe da xente,

de min,

unicamente preto dun molesto silencio indigno

mediana

mediocre

Non hai insectos no parabrisas,

falso.

Móvome como as bonecas,

un dous un dous

Miro a experiencia

no embigo

e dígome

—basta desta merda!

Vexo as estrelas rutilantes,

a Dona Polar,

o Arqueiro,

Acuario

eu unha torre na galaxia

abalada polo medo

á escuridade,

eu un cometa

que naceu cometa

e nada impide

nin torce

(ningún deus que naza!)

a súa traxectoria á eternidade.

Regreso á vida

despois desta morte

a 40 quilómetros por hora.

Así que los manzanos viejos cerraron los ojos, todo el huerto

oró bajito.

Nunca dieran tanto fruto las ramas enjutas

el corazón seco

preñado de hongos del color de la miel.

Padre sostenía

el peso de la fruta

con viejos cantos del trabajo, y mamá

tejía un lienzo

en el unto ciego de la solana.

Yo no más era que

un deseo del níspero

de florecer.

Así que as maceiras vellas pecharon os ollos, todo o pomar

orou baixiño.

Nunca deran tanto froito as irtas ramas

o corazón seco

preñado de fungos da cor do mel.

O pai sostiña

o peso da froita

con vellos cantos do traballo, e mamá

tecía un pano

no punto cego da solaina.

Eu non máis era que

un desexo da nespereira

de rosear.

Tantas veces gocé de esta llanura, tantas veces esta nata no tenía nombre y era un espacio de ahogamientos inacabados,

mozos nuevos muy fuertes anónimos singularizados seducidos por la heroína, y miedo al agua y a los pozos negros de hojarasca caída.

Tantas veces repaso los orígenes, tantas!

Y ahora la evidencia es que el oro del Tea, el de todos los tiempos, lleva mi nombre grabado en una esclavina, y así también el nombre de las vecinas y de la historia de las vecinas que aquí no se ahogaron, mas se vieron reflejadas de lejos, en un espejismo muy vivo.

Y si restan preguntas mañana serán contestadas. En los limos.

El río observa desde sus ojos de tigre tendido en el valle,

Una trucha venerable desdentada canta para mí un letargo y un refugio oscuro.

Pequeños escalos en manada menuda muerden en las pieles mudadas,

renacuajos de limón.

La lámina del agua

envuelve mi vientre con mansedumbre

de buey.

Encantamiento

de las poldras cóncavas,

del sí y del no!

Y el carro por encima de los huecos, paso lento,

levanta arena

en las entrañas.

Tantas veces gocei desta chaira, tantas veces esta tona non tiña nome e era un espazo de afogamentos inacabados,

mozos novos moi fortes anónimos singularizados seducidos pola heroína, e medo á auga e ás pozas negras de follaxe derramada.

Tantas veces repaso as orixes, tantas!

E agora a evidencia é que o ouro do Tea, o de todos os tempos, leva o meu nome gravado nunha esclavina, e así tamén o nome das veciñas e da historia das veciñas que aquí non afogaron, mais se viron reflectidas de lonxe, nun espellismo moi vivo.

E se fican preguntas mañá serán contestadas. Nos limos.

O río observa desde os seus ollos de tigre deitado no val,

Unha troita venerable desdentada canta para min un letargo e un refuxio escuro.

Pequenos escalos en manada cativa morden nas peles mudadas,

cágados de limón.

A lámina da auga

envolve o meu ventre con mansedume

de boi.

Encantamento

das poldras cóncavas,

do si e do non!

E o carro por riba dos ocos, paso lento,

a levantar area

nas entrañas.

Hija del hierro

y de las palomas blancas.

Una alegre lluvia de palabras

gritos cantos

como estrellas

que se funden

en mis ojos,

propietaria de caminos, de los ecos de los pasos,

de la distancia.

En las raíces,

las astillas dentadas

de la escoria en el crisol, consumida;

en las alas batiendo, la chispa .

¿Y si la noche refrescase

para que las garras desgarrasen

seda?

Y la mañana el silencio

que precipita la hoguera

donde arderemos todos.

Filla do ferro

e das pombas brancas.

Unha alegre chuvia de palabras

berros cantos

como estrelas

que se funden

nos meus ollos,

propietaria de camiños, dos ecos dos pasos,

da distancia.

Nas raíces,

as estelas dentadas

da escoura no crisol, consumida;

nas ás batendo, a faísca.

E se a noite refrescase

para que as poutas esgazasen

seda?

E a mañá o silencio

que precipita a fogueira

onde arderemos todos.

* Poemas pertenecientes a 1977-2023 (Davinci, 2023).

Pastizal

En la línea donde el sol se hace sombra,

desfigurado el rostro

y una cama húmeda de miedo,

rezo canciones de abandono.

Olas de calor en tardes espesas.

Pasajera es la estancia del viajero

que ha roto el jarrón de porcelana

y en un rumor la inocencia.

Hermano antiguo, el rencor,

daga intermitente entre sones,

correr por la escalera

y encontrar en la llave del ropero

a la abuela y sus secretos.

Estruendo de un reloj,

claves descifradas en la arritmia,

grito de ayuda.

Todos vieron al sol quemar el pastizal

y cerraron los ojos.

Días de escuela

Caminito de la escuela,

porque quieren aprender,

van todos los animales

encantados de volver.

F. Gabilondo Soler

Sólo hay dos caminos:

Jóvenes de sonrisa malsana

y una mano en la entrepierna.

O un hombre apacible,

contemplando las mañanas,

mientras fuma Delicados.

Eres niña grande,

juegas a ser pájaro, margarita,

lince que trepa los roperos.

Este día, los pasos inseguros,

la escuela al fondo de la calle,

un punto en el mapa.

Olor a tabaco es el recuerdo,

una promesa de antaño.

El humo te sostiene,

nube gris que viaja hasta su boca.

Ese hombre te ha besado,

aplasta tus labios con su aliento.

De tus ojos nace un hilo negro,

sangre y fin de este tiempo.

Está escrito todo,

serás madre,

esposa

o muerte.

Verás a otras caer en esa trampa de calles empedradas,

y en la hoguera,

te quemarás con ellas.

Costurera

El punto de cruz marca el camino de mentiras,

la aguja redondea los detalles

de una niña en hilos rosa.

El revés es otra historia,

nudos que se agolpan,

sangran los dedos.

Un signo de aire

y cajitas chinas de otro siglo.

Perfecto orden en la madeja,

mitad tú,

mitad yo,

anverso y reverso

de puntadas invisibles.

Maternidad

Como los míos

son los ojos de mi madre,

buscan curar la herida

de un abandono prematuro.

Vertida de lágrimas la pócima

en el río absoluto de rencores.

Su ternura conocí sólo una tarde.

Detrás de la mueca

y una calle luminosa

se escondió para vernos.

De una hija

alguna vez quise ser madre.

Con mis dedos peinar sus cabellos,

renacer en el recuerdo

de esa tarde,

en los nudos de la infancia.

Orfandad

Comenzó la melancolía

esa mañana frente al ropero.

Una vida hubo antes

estuvimos ahí, alegres los ojos.

Caminamos hasta el lago,

no parecía distante el horizonte.

De un salto brincamos el arroyo,

tu mano se extendió

y dijiste esos hogos no se comen.

La fotografía selló el recuerdo

de felicidades pasajeras

y al llegar a casa

servida estaba la comida.

El peligro repta las paredes

de una habitación en el olvido.

Entre los cristales solitarios

de una tristeza vaga, profunda,

nadie puede defenderte.

* Poemas pertenecientes a Todos vieron al sol quemar el pastizal (Buenos Aires Poetry, 2023). El PdP agradece a la autora y al sello editorial esta muestra.

Ojo abierto de cierva pacífica

En el lugar donde el sol quema

la piel como una desmesurada caricia

conocí a la madre cierva

que clavó su mirada en la mía.

Ella bajaba al plantío contiguo

a comer brotes de alfalfa fresca con su cría

Siempre salía apedreada por el vecino iracundo

que la miraba como el peor enemigo

Yo salía de mi casita

de esas que se ven a la orilla de las carreteras

intentaba defenderla

a veces a los gritos

a veces con paciencia

y otras también con ira

Ella miraba aquellas escenas antes de emprender huida

Creo que me conocía

porque un día perdida

en uno de los senderos

que alejan a la comunidad del bosque

sentí angustia de no poder encontrar

el camio de regreso antes del anochecer

Anduve entre matorrales y arbustos

buscando las luces artificiales de las casitas

cuando escuché el resquebrajamiento de hojas

secas en el suelo cerquita de mí

Sentí miedo

y entre el ramaje vi unos ojos

(sus ojos de terciopelo negro)

Era ella, la cierva madre mirándome tranquila

y llevándose lentamente mi miedo detrás de su cría

Calathea

Naces vertical

envuelta sobre tu propio vientre

Abres tu cuerpo moteado

tus dos caras

tenue pincel rosado

o magenta enigma ensimismado

parece sangre

parece verde

parece blanco

Tu tacto tiene la suavidad

de lo transparente

Y a veces

si te miramos de golpe

parece que ríes o gritas

mientras permaneces erguida

seducida en la holografía

de la piel delgada que te habita

Datura

Florece la ceniza en mis labios como un ritual impuro

alucinógena mueca de bestia dormida en el sistema nervioso

que alimenta a la hierba fría

que cubre mis pies desnudos

Alarido i n t e n s o

Y mi carne se adhiere a las piedras formando un mismo silencio

Un tacto para una perla

y de los ojos

la semilla del lenguaje por abrirse

Datura:

la bóveda abrillantada de una tiniebla nueva

un rostro para un asombro

una cueva para el animal que me mira

dentada sonrisa hecha de xerófitas y suculentas

y la piel crecida

Datura stramonium:

ceremonia que abre la infancia en un espacio sin mancha

datura niña

mis manos toman tu fruto

estrella sagrada que palpita

y el alma tóxica melancolía

Datura innoxia:

una doble flor amarilla para mi cobardía

un enjambre de hiosciamina

yo te busco

datura

y doy a tu cuerpo

el calor que en mí habita

ofrezco mi boca abierta

como ofrenda a tu semilla

Que podamos mirar la piedra

Y encontrar en ella

La voz

El latido

La sangre en calma

Que podamos escuchar al río

Y sentir con él

El flujo del tiempo

Y su secreto de agua

Que aprendamos a merecer

La tierra que generosa

Sostiene la vida

A pesar de nuestra ignorancia

Sobre la vida que no nos cuentan de los árboles

I

Había un fuego blanco

desprendiéndose del aire

Tocaba los cuerpos ramificados de los árboles

hacía de ellos una intimidad inagotable

Aquello era la vida expandiéndose

sin tiempo en el verbo

Aquello era la luz

trazando mapas indescifrables

en la geografía ciega

de una memoria que insistía

en enraizarse

II

Dos cuerpos se tocan

sobre la altura callada del aire

III

El lenguaje es una vena de aire

un rasguño de luz

el follaje de los árboles

Los pájaros del pensamiento

I

Del vuelo de los pájaros

me queda en la voz

un temblor detenido

un bosque metafísico

un cuerpo fragmentándose

en la boca del aire

II

Te regalo

los pájaros vivos

de mi pensamiento

para que cuando

tú y yo seamos

un pálido recuerdo

cantes mi nombre

con ellos

Esos pájaros míos

vivirán en tu pecho

De día dormirán quietos

y por las noches

agitarán sus alas

haciéndote sentir

su vuelo

Todo poeta auténtico es para su lector un hermano. Yo ahora estoy viejo y sólo las palabras pueden consolarme. Por eso leo, o, mejor dicho, releo a los poetas; no me importa tanto saber de qué tiempo o de qué país han sido. Yo el tiempo y el día y el país ignoro. Me basta lo que han escrito, si es bueno, si me deja un poco de música en el oído o en el alma. Ahora abro un libro y caen ante mis ojos unos versos del querido poeta Manuel Gutiérrez Nájera. Sé su país y sé su tiempo: nació en Ciudad de México en 1859. El tono y el título de estos versos hacen pensar en una pieza escrita hacia el final de la vida. El título es “Pax animae”: “la paz del alma”, sí, pero haberlos puesto en latín no parece casual; el título tiene algo de inscripción lapidaria. Si leemos la segunda estrofa, esta presunción se confirma, porque dice:

No busques la constancia en los amores,

no pidas nada eterno a los mortales,

y haz, artista, de todos tus dolores,

excelsos monumentos sepulcrales.

El lector siente ya que el poeta quiso dar a estos versos la gravedad de un epitafio. Manuel Gutiérrez Nájera fue también narrador y sobre todo periodista; firmaba sus artículos con el pseudónimo de “El Duque Job” y le puso a su novia, en el más famoso, exquisito y burbujeante de sus poemas, el sugestivo nombre de “La Duquesa Job”. Pero esa era otra época; el que escribe estos versos tan serios, tan amargos, tan funerales, ya no tiene a su lado a ninguna duquesa. Este Job, reducido a la bíblica desolación que evoca su nombre, ha perdido su duquesa y su ficticio ducado; sólo le quedan sus llagas, su ceniza, su pedazo de tiesto, su dolor. Pero no quiere que ese dolor se exprese como lamento informe; quiere darle el empaque, la gallardía, la forma verbal que manifieste un desdén supremo; un desdén por el sufrimiento que sea también belleza única:

En mármol blanco tus estatuas labra,

castas en la actitud, aunque desnudas,

y que duerma en sus labios la palabra…

y se muestren muy tristes…, ¡pero mudas!

Se dirá que es el viejo tópico, ut pictura poesis; pero aquí la poesía no halla su metáfora en la pintura sino en el mármol. Y como el que escribe es un poeta, como estaba habituado a escribir para el público, en el periódico, y como a todo el que escribe le importa, poco o mucho, la posible perduración de su palabra, no nos asombra encontrar enseguida esto:

¡El nombre! ¡Débil vibración sonora

que dura apenas un instante! ¡El nombre!…

¡Ídolo torpe que el iluso adora!

¡Última y triste vanidad del hombre!¿A qué pedir justicia ni clemencia

–si las niegan los propios compañeros–

a la glacial y muda indiferencia

de los desconocidos venideros?

¿A qué pedir la compasión tardía

de los extraños que la sombra esconde?

¡Duermen los ecos de la selva umbría

y nadie, nadie a nuestra voz responde!

Mi lectura se tiñe de emoción súbita. Para este hombre nacido en 1859, yo, que nací un siglo después, soy justamente uno de esos desconocidos venideros, uno de esos extraños ocultos en la sombra del futuro. Soy, además, alguien que siente admiración por sus versos; y no puedo evitar sentir una pena póstuma: la de sentir que, si hubiera tenido la suerte de conocerlo en vida, si nuestros siglos dispares hubieran coincidido, yo le habría manifestado esa admiración y no le habría negado justicia a su talento, así como clemencia a sus defectos de hombre (¡quién no los tiene!), si hubiera sido su amigo…

¿Y si lo fui? ¿Si viví junto a él y no pude ser justo con su talento de poeta, porque quizá él me ganó el puesto en el periódico, o porque a mí también me gustaba, no sé, “La Duquesa Job”? Aquella que cantaba como un ave canora, enjabonándose en el baño:

¡Ah!, tú no has visto cuando se peina,

sobre sus hombros de rosa reina

caer los rizos en profusión.

¡Tú no has oído qué alegre canta,

mientras sus brazos y su garganta

de fresca espuma cubre el jabón!

Quién sabe si ese “tú” del poema, ése que no había podido ver ni oír tan deslumbrante espectáculo, no era el mismo que ahora lee con ojos admirativos estos alegres decasílabos, donde de verdad parece moverse, inquieta, irreverente, turbadora, una mujer irresistible.

Sus ojos verdes tocan el tango;

nada hay más bello que el arremango

provocativo de su nariz.

Por ser tan joven y tan bonita

cual mi sedosa, blanca gatita,

diera sus pajes la emperatriz.

Mi exclusión inevitable y amarga de esta escena explicaría, o atenuaría, la inexplicable culpa de haber ignorado el magnífico talento de mi amigo Manuel…

Estoy desvariando, ya sé. La memoria huye sin darse cuenta a las auroras que la hicieron feliz. Tenemos que volver al presente, a “Pax animae”. Un alma llena de amarga sabiduría, el alma augusta y sufriente del justo Job, se expresa en este gran poema. Un alma llena, también, de comprensión. El alma de alguien que, se diría, lo ha vivido todo. Porque dice:

¡Ay! Es verdad que en el honrado pecho

pide venganza la reciente herida.

Pero ¡perdona el mal que te hayan hecho!

¡Todos están enfermos de la vida!Los mismos que de flores se coronan,

para el dolor, para la muerte nacen.

Si los que tú más amas te traicionan,

¡perdónalos, no saben lo que hacen!

Sí, todos estamos enfermos de la vida. Todos vamos a morir. Todos sufrimos. Y nos hacemos daño, con frecuencia, unos a otros, a veces sin darnos cuenta, o sin poder remediarlo, y no siempre por pura y simple maldad, aunque haya mucho de eso. Mi hermano Manuel, noblemente, prefiere pensar que no hubo maldad, sino tal vez incomprensión, o la mezquindad que nace del resentimiento. Y piensa, sin duda, en Cristo en la cruz, viendo, desde allá arriba, desde la altura del dolor extremo, a los que él más amaba, que ahora lo miran cómo se desangra y muere lentamente, sin hacer nada por evitarlo.

Si los que tú más amas te traicionan,

¡perdónalos, no saben lo que hacen!

Suspendo la lectura. Algo me nubla la vista. Los poetas son nuestros hermanos porque saben hablar por nosotros, saben decir lo que quizá no hemos podido sentir o entender claramente. Nos levantan del barro miserable, nos llevan a la altura de su cruz para que desde ahí contemplemos la tremenda escena de la vida.

El poema está fechado en 1890; fue escrito cinco años antes de la muerte del poeta. Había nacido el 22 de diciembre de 1859, murió el 3 de febrero de 1896. Tenía 35 años.

Del amor, telaraña de tiempo

A las cuatro quizás, más bien las cuatro y cinco.

Era de madrugada cuando el insecto vino

a adherirse al telar de la memoria,

que habíase dispuesto por sí solo

entre una columna y otra de este enorme balcón.

Un acontecimiento fue, tal vez,

de un momento anterior,

que encarnado en insecto vino a dar a esta mesa.

No era ni mariposa ni cigarra

(aunque alas sí tenía),

escarabajo menos,

pero trajo al cuaderno algunas voces,

algunas circunstancias

ya casi prisioneras del olvido.

Era un rostro y un nombre que se multiplicó

en más rostros, más nombres,

pero eran, en el fondo, una misma persona.

Mejor será olvidarse de los datos

que describan de más las situaciones.

Pongamos, por ejemplo, que su nombre era lluvia.

–Dígase de ese modo solamente–.

Esa lluvia de junio ahuyentó a nuestro insecto

y lo trajo hasta aquí.

Una primera lluvia de otra fecha

tomó las formas crueles del deseo,

se instaló en los sentidos, y un día repentino

se desapareció.

Ya de vuelta otro tiempo,

cambió nombre y figura,

aunque ostentando siempre a los mismos deseos.

Madrugadas se fueron, madrugadas vinieron,

y aquella misma lluvia, con nuevos apellidos,

se apoderaba siempre

del cuerpo, las arterias, la memoria.

Siempre un traje distinto,

siempre nuevos olores.

Qué forma extraña tienen las cosas de volver.

Pareciera que todo es un gran cablerío

una gran telaraña de recuerdos.

Un insecto tan solo,

puede hacer que aparezcan de repente.

Es navío que encalla por ahora y se traviste en parque

Corre a diestra y siniestra.

Alborota las calles

y obliga a transeúntes a que cierren los ojos:

hay tanta arena cerca, como tiempo

adentro de un reloj,

para medir que el viento cacarea

la muerte oscura de la primavera.

La playa se traviste en un parque feliz

donde muchas familias

alegres o infelices

conviven no importando

si es lunes o domingo,

valiéndoles sopor el nombre del vecino,

o el joven que corteja a alguna chica

de cuerpo más esbelto

que el humo del cigarro.

Hubo fechas también,

cuando abrir o cerrar la mirada ante un soplo

de arena en vendaval,

servía incluso para imaginar los pasos

de millones de hormigas

por la cara y las piernas.

Anduvo en esos parques, la gente que fingía

ignorar el hastío en la oficina

o el hogar, atrapada por la monotonía.

Pero el viento desdibuja

imágenes de la arena,

tal si el verbo vivir equivaliese

a trazar en cuadernos: garabatos, palabras,

figurillas de aquello que ya fue,

ha dejado de ser y sin embargo,

sospechamos que pronto

va a reencarnar en otros

cuerpos, cosas, asuntos,

e igual en otros parques.

Un atisbo del tiempo que se va con impaciente andar

Destejer y tejer con los segundos

el ansia de la espera,

es impaciente andar estando quietos

por estas calles de aire tan silente,

donde la madrugada se tropieza

con los finos estambres del tejido.

Entonces esperar empieza a convertirse

en la contradicción de querer que transcurra

sin transcurrir el tiempo,

con la esperanza vaga de que llegue el instante

que el aguardar concluya como si alguna luz

hiriese la neblina, o termine la lluvia

o se acabe diciembre, o bien, alguna voz

interrumpa de pronto este silencio

de mirar el afuera donde las casas duermen,

con ese insoportable albergar tanta gente

que no conoce nada de impaciencia.

Y que esa voz desdiga lo callado,

alimente la dicha de escuchar

más allá de palabras solebundas

que tejen y destejen con las manos atadas

el traje del insomnio que jamás se termina.

Versiones al español de Cristián Gómez Olivares

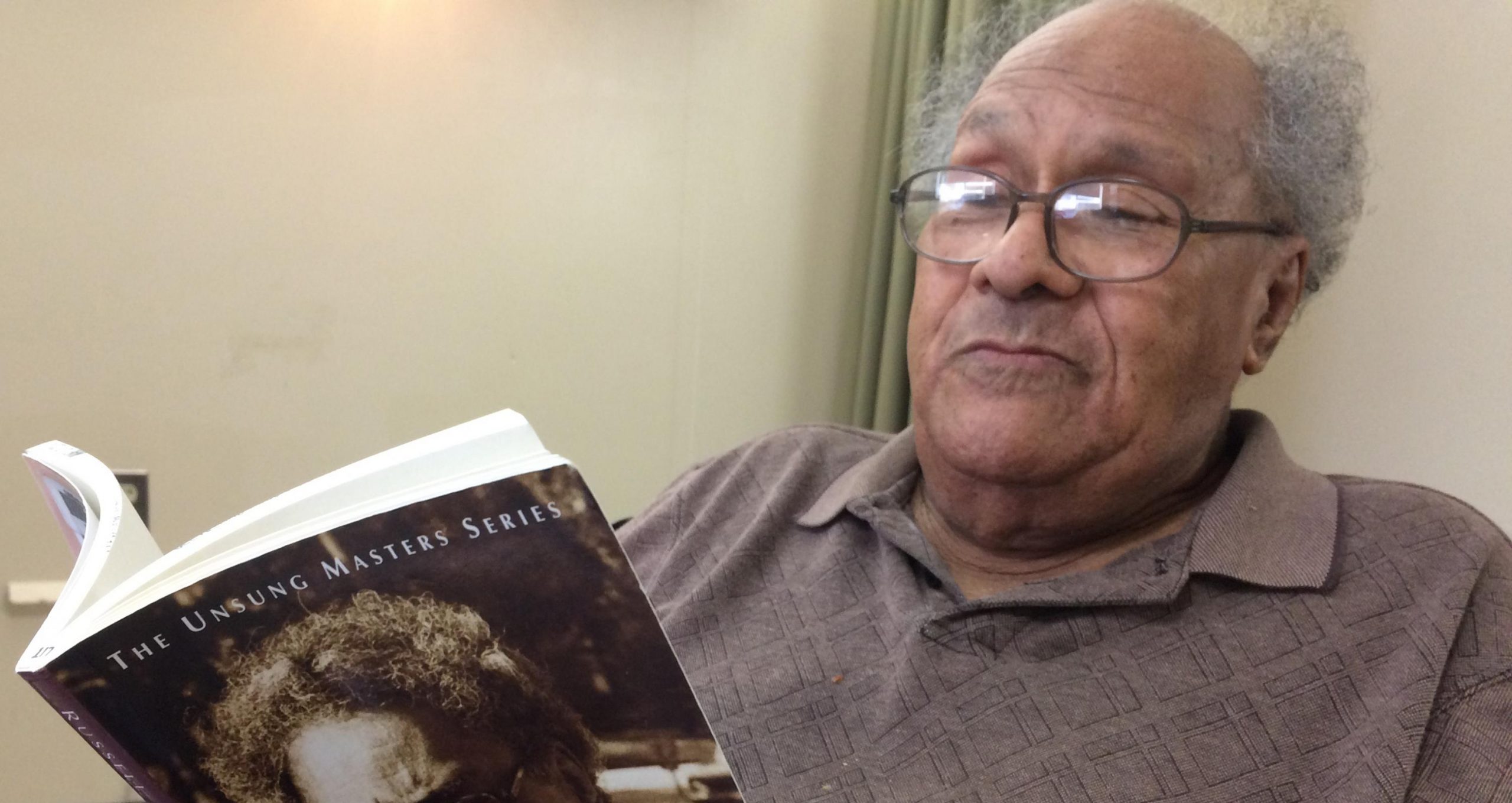

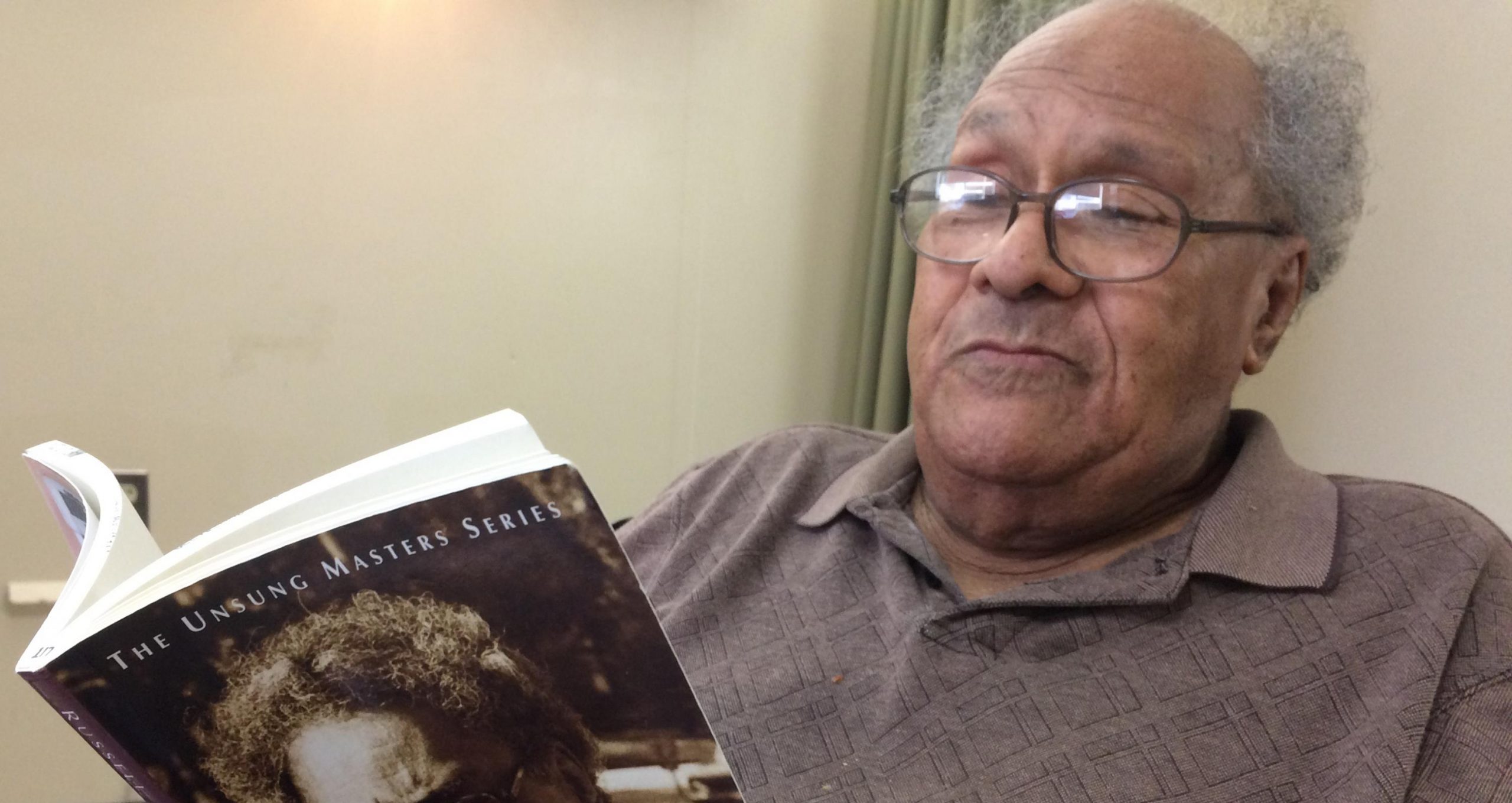

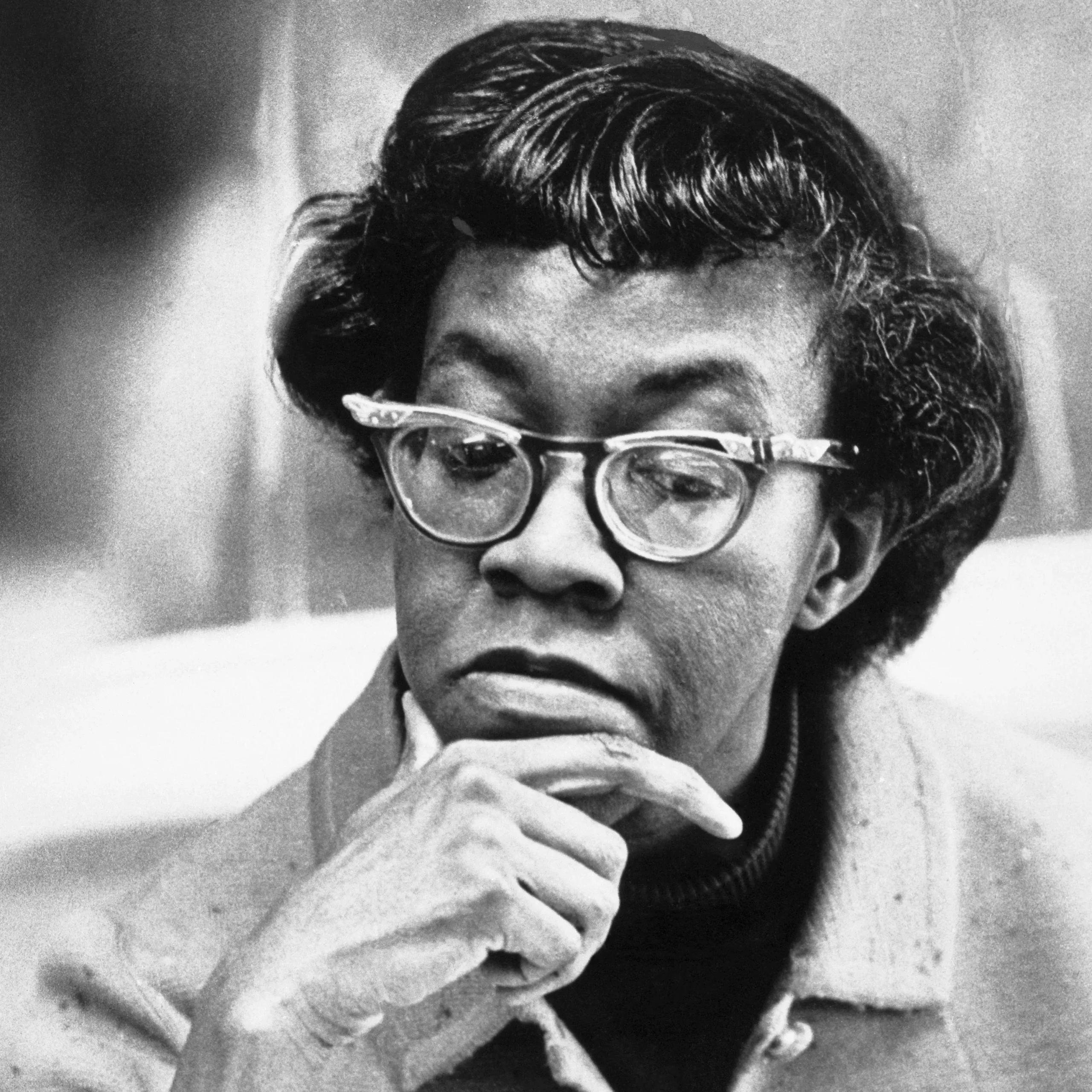

La selección que aquí presentamos comprende un arco cronológico de aproximadamente cien años. No es, en ningún caso, una muestra exhaustiva de la producción lírica de los poetas afroamericanos del siglo XX y XXI. Por el contrario: se trata de una muestra muy acotada de autores que precisamente son (algunos de) los menos conocidos fuera del ámbito angloparlante. E incluso en su interior.

Figuras relevantes de la poesía estadounidense como Gwendolyn Brooks comparten espacio con autores de una vanguardia poética limitada en su contacto con el público lector, pero no en sus aspiraciones, como es el caso de Russell Atkins. Así, esta brevísima selección ha querido reflejar algunos de los debates más urgentes que ha enfrentado la poesía afroamericana; por ejemplo, sus hipotéticas relaciones con la poesía de Estados Unidos, con la cual algunos autores afrodescendientes intentan cortar todo vínculo.

Como respuesta al racismo histórico y estructural que no ha permeado, sino que constituye a una sociedad como la estadounidense, este conjunto de autores (pero no sólo ellos) ha logrado mantener una aguda conciencia de las exclusiones de las que es víctima, pero también del modo en que aquellas deben combatirse. Y aquí podemos vislumbrar el que tal vez sea el debate decisivo para esta poesía, como el de su propia definición. La poesía afroamericana, ¿es poesía norteamericana?, ¿es un discurso distinto que debe ser estudiado independientemente? ¿Dónde comienzan las lecturas identitarias y dónde terminan? ¿Cuál es su relación con la tradición literaria de lengua inglesa?

A falta de una respuesta definitiva, sí tenemos en claro que las múltiples respuestas dadas se encuentran en permanente reformulación. La era de los derechos civiles, de Martin Luther King y Malcolm X ha devenido, con todos sus defectos y algunas de sus virtudes, la era de Barack Obama y George Floyd, que también es la época de la desinformación, del asalto al Capitolio por los seguidores de Trump y de Will Smith abofeteando en la ceremonia de los Óscares a Chris Rock. Un crisol de fuerzas a punto de estallar. Algo de eso está en estos poemas. Pero también hay mucho más que los lectores podrán descubrir si les siguen los pasos a estos poetas aquí presentados.

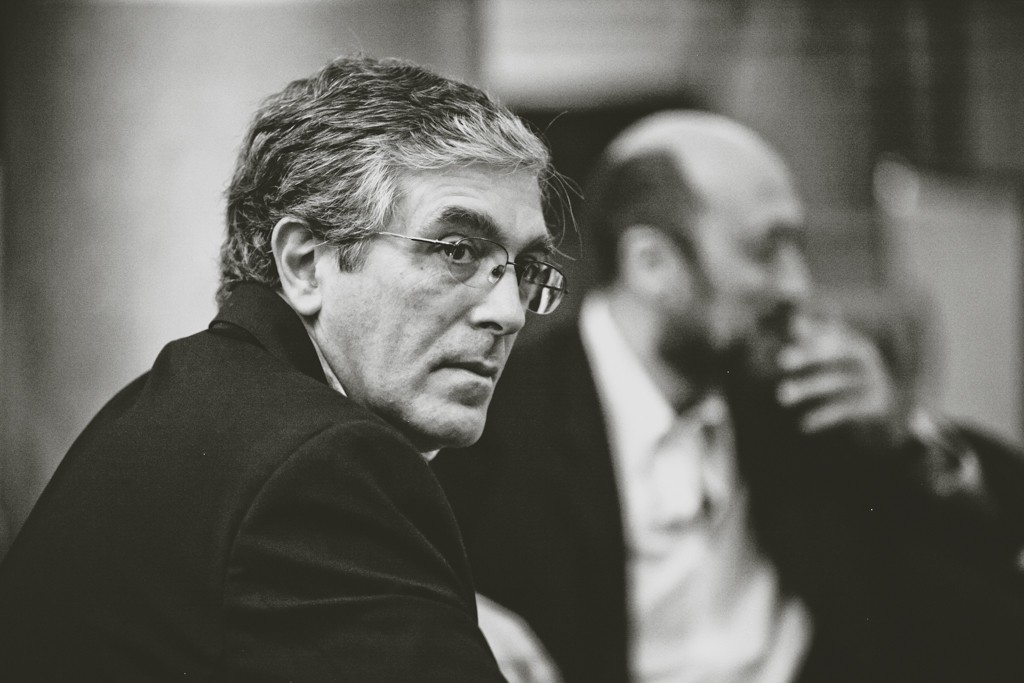

—El traductor

Russell Atkins (1926)

Idilio

la nieve tiene restricciones

y te toma del brazo:

la religión, la moral de la nieve

en torno al paisaje, se relaja

con la sonrisa de un ministro

y sus manos cruzadas

encima de una enorme barriga

a diferencia de la autoridad

en otras partes, la nieve no

mantendrá un par

de esposas

la nieve odia el cuerpo

y la moda

Idyll

snow brings restraint

and takes you by the arm:

snow’s religious, morals over

the landscape, relaxes

with a minister’s smile

and its hands folded

across a great belly

unlike authority

elsewhere, snow will

not keep a pair

of handcuffs

snow hates the body

and fashion

Crímenes imaginarios en un jardín real

una primavera ya sin aliento

camino a un verano avergonzado:

reúno

hierba alérgica y raíces de arbustos

estéril desde el año pasado (no habrá agua de lluvia

que pueda ayudarlas, no hay esperanza con el agua)

súplica inútil de las ramas:

un arbusto de arándanos pidiendo, rogando;

un montón de maricones, sus cuellos,

romper los cuellos de las ramas crujiendo

tierra gruesa–

entre las manos, contra los nudillos

(la oprimida tráquea de un hombre gordo)

la rama del feto de una mujer,

la forma de la rama de una mujer

pártela en dos

despacio, dolorosa grito de violación

un femenino retorcerse

los arrojé

hacia abajo cerré la bolsa

con un cable corto

éste es el asesinato

Imaginary crimes in a real garden,

a spring already short of breath

on its way to ashama’d summer:

I gather

allergic grass and shrubs’ roots

sterile from last year (no rainfall’ll

help them, no hope from water)

useless beseech by boughs:

a blueberry bush asking, pleading;

faggots in a bunch, their necks,

snap of twigs’ necks crunched

thick earth–

between the hands, against knuckles

(a fat man´s squeezed trachea)

a bough woman’s fetus,

a shape of a female twig

break her

slow, painful scream of rape

a feminine squirming

I shove

them down bind the bag

with a short wire

this is the kill

Es aquí en el

Aquí en el diario – desastre de la zona este.

Esta fotografía destinada a provocarle fatiga al corazón.

Algo borroso que empaña las páginas:

Por un lado el gris de lo severo espantoso,

Luego completamente las linternas divide.

Hay mucho enorme alrededor, me imagino

esos no son personas

en medio del sufrimiento de —

(¿qué es lo que más tenemos? ¡Por Dios santo!

Algo como parar en seco eso

choque de sangre y el shock permanente

de las ramas severas y un inmenso y rápido brillo

Y dos no yacen escandalosamente inmóviles

Uno tiene una mirada demente y el otro está

cerrado insulso

la cadera gira

endureciendo lo que no es duro, desendureciendo

lo endurecido

It’s here in the

Here in the newspaper — wreck of the East Bound.

A photograph bound to bring on cardiac asthenia.

There is a blur that mists the pages:

On one side’s a gloom of dreadful harsh,

Then breaks flash lights up sheer.

There is much huge about, I suppose

those no’s are people

between that suffering of —

(what have we more? for Christ’s sake!

Something of a full stop of it

crash of blood and the still shock

of stark sticks and an immense swift gloss

And two dead no’s lie aghast still

One casts a crazed eye and the other’s

closed dull

the heap twists up

hardening the unhard, unhardening

the hardened

Robert Hayden (1913-1980)

Esos domingos de invierno

Mi padre también se levanta temprano los domingos

y se ponía la ropa en ese frío negro que llegaba a ser azul,

después con el dolor de sus manos rajadas

por el clima del trabajo durante la semana encendía

esos fuegos que estaban apagados. Nadie nunca le dio las gracias.

Yo despertaba escuchando las astillas del frío, quebrándose.

Cuando los cuartos se habían calentado, nos llamaba,

y despacio me vestía y me levantaba,

atemorizado por la ira crónica de ese hogar,

hablándole con indiferencia,

él, que había expulsado el frío

y le había sacado brillo a mis mejores zapatos.

¿Cómo iba a saber, cómo podría haber sabido

lo austeras y solitarias que serían el amor y sus oficinas?

Those Winter Sundays

Sundays too my father got up early

and put his clothes on in the blueblack cold,

then with cracked hands that ached

from labor in the weekday weather made

banked fires blaze. No one ever thanked him.

I’d wake and hear the cold splintering, breaking.

When the rooms were warm, he’d call,

and slowly I would rise and dress,

fearing the chronic angers of that house,

speaking indifferently to him,

who had driven out the cold

and polished my good shoes as well.

What did I know, what did I know

of love’s austere and lonely offices?

Un camino en Kentucky

Y cuando la mujer de la balada fue

a ese amante cuya vida había roto,

porque oh este fue el camino que ella tomó,

camino lleno de barreras como el fuego del espino,

como el cedro y el aliso y el zumaque y las espinas.

Sus contoneos manchados por la arcilla roja

y las piedras se metían en sus zapatos

y de él era la casa sin amor donde el camino dobla

y sus campos de maíz muriendo

en los brazos del espantapájaros.

Y cuando ella hubo dejado a su amante tendido

tan cruel tan cruel, con la Estrella de la Esperanza

dibujada en sus ojos, oh éste es el camino

que esa mujer caminó bajo los graznidos de la luz,

tan oscura tan oscura bajo las zarzamoras y su luz.

A road in Kentucky

And when that ballad lady went

to ease the lover whose life she broke,

oh surely this is the road she took,

road all hackled through barberry fire,

through cedar and alder and sumac and thorn.

Red clay stained her flounces

and stones cut her shoes

and the road twisted on to his loveless house

and his cornfield dying

in the scarecrow’s arms.

And when she had left her lover lying

so stark and so stark, with the Star-of-Hope

drawn over his eyes, oh this is the road

that lady walked in the cawing light,

so dark and so dark in the briary light.

Countee Cullen (1903-1946)

Cuadro

Para Donald Duff

Van del brazo cruzando la calle,

El chico negro y el chico blanco,

El esplendor del día dorado,

El orgullo de la noche azabache.

Persianas abajo, el oscuro tipo observa,

Y aquí el tipo hermoso habla,

Indignados de que esos dos se atrevan

Al unísono a esa caminata.

Indiferentes a la palabra y la mirada

Ellos siguen, y no se sorprenden

De que un rayo brillante como espada

Del trueno el sendero enciende.

Tableau

For Donald Duff

Locked arm in arm they cross the way,

The black boy and the white,

The golden splendor of the day,

The sable pride of night.

From lowered blinds the dark folk stare,

And here the fair folk talk,

Indignant that these two should dare

In unison to walk.

Oblivious to look and word

They pass, and see no wonder

That lightning brilliant as a sword

Should blaze the path of thunder.

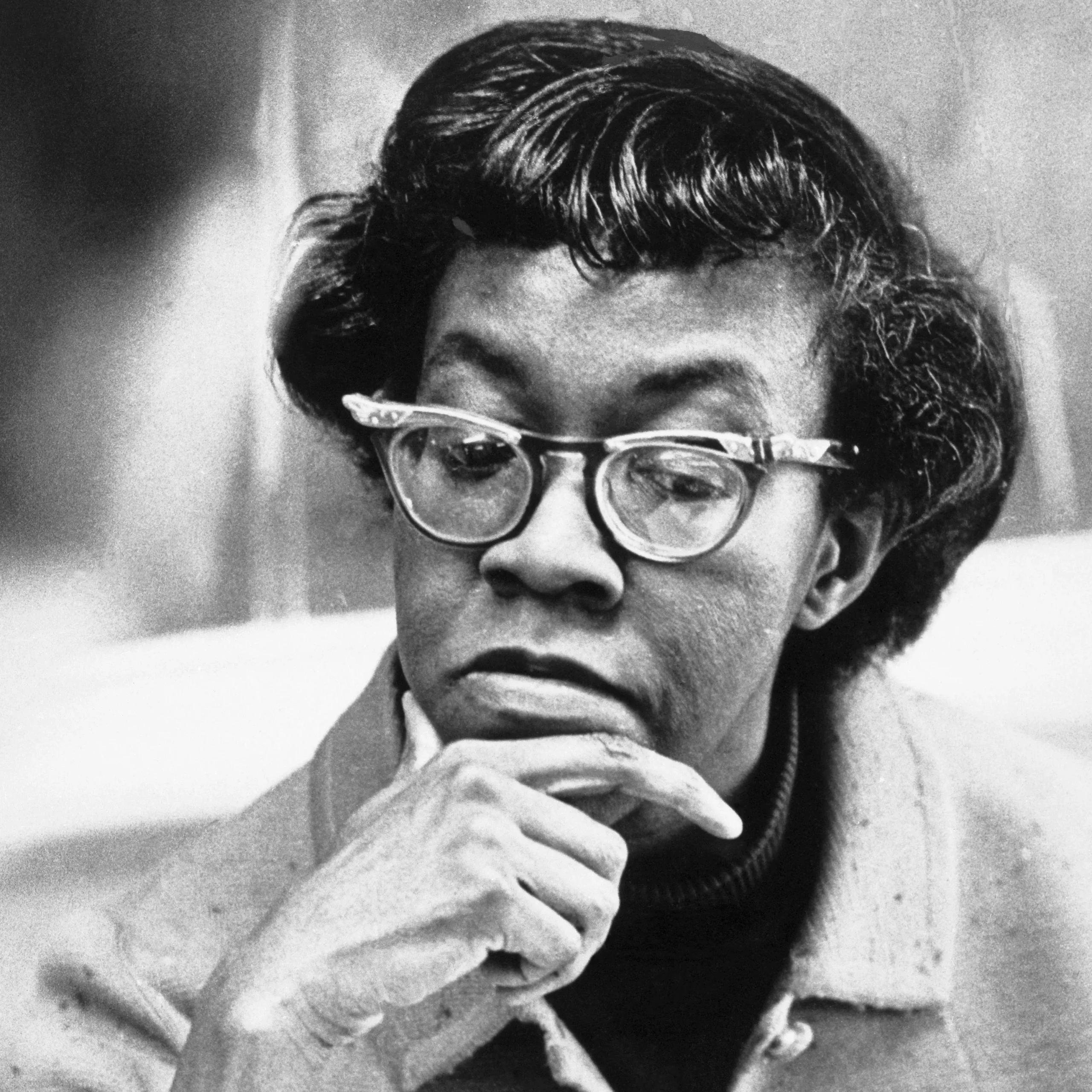

Gwendolyn Brooks (1917-2000)

Somos súper cool

Los jugadores de pool.

Siete en el Golden Shovel.

Somos súper cool. Nosotros

Dejamos la school. Nosotros

Andamos hasta tarde. Nosotros

Pegamos con un bate. Nosotros

Cantamos el pecado. Nosotros

El gin lo aguamos. Nosotros

Jazzeamos junio. Nosotros

Muriendo rápido, uno tras uno.

We real cool

The Pool Players.

Seven at the Golden Shovel.

We real cool. We

Left school. We

Lurk late. We

Strike straight. We

Sing sin. We

Thin gin. We

Jazz June. We

Die soon.

Edificio de la cocinilla

Somos cosas de las horas secas y los planes involuntarios,

encaneciendo, y grises. El sonido del “sueño” te marea, no tanto

como “arriendo”, “alimentar a una mujer”, “satisfacer a un hombre”.

Pero, ¿podría un sueño enviar entre anillos de humo

sus blancos y sus violetas, pelear con las papas friéndose

y la basura de ayer pudriéndose en el pasillo,

revoloteando, o cantar un aria por estas habitaciones

incluso si estuviéramos dispuestos a dejarlo entrar,

con tiempo para darle calor, mantenerlo muy limpio,

anticipar un mensaje, dejándolo comenzar?

Nos asombramos. ¡Pero nada de bien! ¡Ni por un minuto!

Ahora que el Número Cinco salió del baño,

pensamos en el agua tibia, esperando entrar en ella.

Kitchenette Building

We are things of dry hours and the involuntary plan,

Grayed in, and gray. “Dream” makes a giddy sound, not strong

Like “rent,” “feeding a wife,” “satisfying a man.”

But could a dream send up through onion fumes

Its white and violet, fight with fried potatoes

And yesterday’s garbage ripening in the hall,

Flutter, or sing an aria down these rooms

Even if we were willing to let it in,

Had time to warm it, keep it very clean,

Anticipate a message, let it begin?

We wonder. But not well! not for a minute!

Since Number Five is out of the bathroom now,

We think of lukewarm water, hope to get in it.

Un aspecto del amor, presente en el hielo y el fuego

LaBohem Brown

En un bolso con minutos está este Nosotros.

Qué hermoso.

Extranjeros felices en nuestro amanecer,

nos reímos, nos tocamos,

somos apoyos y postes responsables.

Hay una luz física en la habitación.

Dado que el mundo está en la ventana

no podemos asombrarnos mucho tiempo.

Te levantas. Aunque

afable, estás en ti mismo nuevamente.

Observo

tu andar directo y respetable.

Eres directo y te aceptas a ti mismo como un león

de terciopelo africano. Eres equilibrado, delgado,

remoto.

Hay un momento de camaradería

en el que la interrupción no debe comprenderse.

No puedo soportar una interrupción.

Este es el placer que destella;

el tiempo de no hasta-el-final.

En la calle sonreímos.

Vamos

en direcciones diferentes

por la calle imperturbable.

An Aspect of Love, Alive in the Ice and Fire

LaBohem Brown

In a package of minutes there is this We.

How beautiful.

Merry foreigners in our morning,

we laugh, we touch each other,

are responsible props and posts.

A physical light is in the room.

Because the world is at the window

we cannot wonder very long.

You rise. Although

genial, you are in yourself again.

I observe

your direct and respectable stride.

You are direct and self-accepting as a lion

in Afrikan velvet. You are level, lean,

remote.

There is a moment in Camaraderie

when interruption is not to be understood.

I cannot bear an interruption.

This is the shining joy;

the time of not-to-end.

On the street we smile.

We go

in different directions

down the imperturbable street.

Carl Phillips (1959)

Perra blanca

Primera nieve —la dejo ir hacia ella—

Sé, al dejarla, que no volverá.

Esto es diferente a dejar partir aquello

que damos, desde ya, por ido. No tiene nada

que ver con eso. Tampoco es como querer saber qué

es, al perder algo que amamos, lo que se siente. Oh sí:

yo la amo.

Al dejarla, ella parece por un momento como si

una parte de mí que, casi,

no me importaría

comprender mejor, ¿no es eso,

acaso, el amor? Ella parece una parte de mí,

y luego ella parece completamente como lo que es:

una perra blanca,

contra la nieve, repentinamente, menos blanca,

alguien que no volverá. Eso lo sé; y, sabiéndolo,

la dejo ir. Es como si la dejara ir

debido a que lo sé.

White Dog

First snow —I release her into it—

I know, released, she won’t come back.

This is different from letting what,

already, we count as lost go. It is nothing

like that. Also, it is not like wanting to learn what

losing a thing we love feels like. Oh yes:

I love her.

Released, she seems for a moment as if

some part of me that, almost,

I wouldn’t mind

understanding better, is that

not love? She seems a part of me,

and then she seems entirely like what she is:

a white dog,

less white suddenly, against the snow,

who won’t come back. I know that; and, knowing it,

I release her. It’s as if I release her

because I know.

Naturaleza muerta: trotadora con espejo

Oh, él era hermoso (incluso

un hombre, incluso aquí, puede decirlo),

corriendo hacia su propia gran idea

de lo que la belleza debe ser cuando está

entera de cachonda y determinada

en su lugar.

Éste es el último largo atardecer de Kid Narcissus,

pensé,

en cualquier momento algo distinto va a pasar.

Mucho después, me acordé de aquel poema sobre la urna‒

tú sabes, donde todo el mundo está descalzo y pastoral,

túnicas sueltas y ligeramente

levantadas, como si de verdad hubiera viento

o alguna clase de progreso se lograra

la belleza, para siempre dándole vueltas a lo mismo.

Still Life: Treadmill With Mirror

Oh, he was beautiful (even

a man, even here, can say it),

racing toward his own good idea

of what beauty must be when it goes

all steamy and determined

in place.

This is the last long afternoon of Kid Narcissus,

I was thinking,

any moment something different will happen.

Much later, I thought of that poem about the urn‒

you know, where everyone’s barefoot and pastoral,

robes loose and slightly

raised, like there’s really wind

or some kind of headway being made

beauty, chasing tail forever.

El repentino aparecer de Gustavo Pereira

Al bello aparecer de este lucero

Enrique Lihn

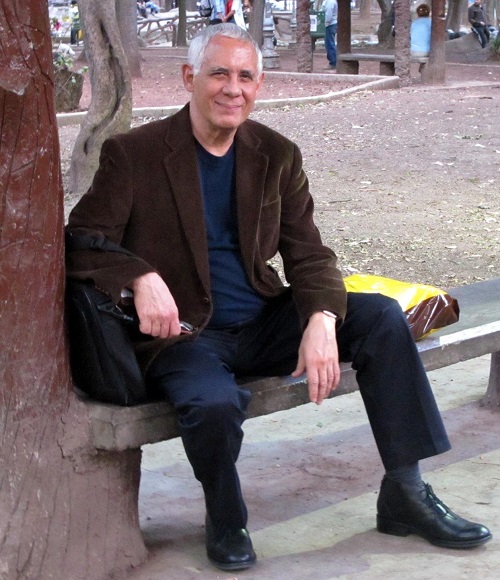

No conocía verso alguno de Gustavo Pereira (Venezuela, 1940) sino hasta cuando el 25 de diciembre del pasado año, en una reunión de amigos, su editora en México, Alessandra Pradel, me reveló el prodigio de su poesía.

Efectivamente: pasé del total desconocimiento a la maravilla de la revelación porque, cuando Alessandra acercó su celular para mostrarme algunos textos de Pereira y comencé a leer, se produjo en mí eso que suelo llamar golpe de ojo, cualidad inherente a todo gran poema; es decir, un súbito encandilamiento por palabras que ante mí caramboleaban como bolas de billar y transmitían una potencia expresiva y visual innegable, que se imponía por sí misma, que me transportaba, me “alarmaba de aventura” (al decir de Borges), me hacía releer y luego pedir más. Y quise más, y en los días siguientes continué leyendo y comprobé que mi descubrimiento coincidía con el arrebato tan precisamente descrito por Emily Dickinson: “Si yo siento físicamente como si mi cabeza arriba se abriera y fuera a salir volando, yo sé con certeza que eso es poesía”.

Me hallaba, así de pronto y sin la menor duda, ante un enorme poeta. Y no sólo eso. Constataba después la verdadera magnitud del personaje: un artista e intelectual a cabalidad, autor de esa magna obra titulada Historias del paraíso (1998), crónica detallada del expolio y dominación que sobrevino al descubrimiento de América, centrada principalmente, con incisiva y deslumbrante prosa, en el Caribe y Centroamérica; un escritor que aprende lenguas originarias y se aboca a la difusión de poesía indígena venezolana en el libro Costado indio (2001); activista social y político, elegido en 1999 para la Asamblea Nacional Constituyente; redactor del preámbulo y del capítulo sobre derechos culturales de la Constitución actual de Venezuela; reciente Premio de Poesía José Lezama Lima otorgado por Casa de las Américas en Cuba. En suma, y para mí, un autor de estatura comparable a Gabriela Mistral, por ser tan completo, por lo poliédrico de sus afanes, cuya combinación nos brinda una imagen más acabada de su dimensión como poeta.

“Los verdaderos poetas son de repente”, dijo Gonzalo Rojas. Y éste era el caso. Recién repuesto del asombro, ya de lleno en sus poemas, página tras página fui confirmando versos de una textura cincelada e incandescente, de una potencia y humanidad donde el “dolor y tanta sed rebota adentro”, pero capaces de generar “en segundos de amor cientos de bocas” y conseguir amanecer finalmente, saludando: “Buenos días esperanza carnívora esperanza buenos días mi esperanza” (“Vuelven los mundos perdidos”). Su carnívora vocación está, por tanto, orientada hacia una profunda fe por la aventura humana, la justicia social y la denuncia contra siglos de dominación: “Si la palabra sirve para algo todavía en la tierra/ escribamos amistad/ canción/ justicia/ alquimia soterrada del amor/ caricia abisal cuya fogata interna bulle impúdica” (“Si la palabra sirve para algo”). Poemas que en sus inicios proliferaban en cierta desmesura verbal, pero que luego fueron acendrando en esa forma que el autor denomina “somari”: una mezcla entre epigrama, haikú, aforismo, greguería, acuarelas breves y frescas, poemas de lírica y reflexión condensadas. En resumen, la apuesta de un poeta auténtico con una pericia y potencia verbal innegables, que se decanta por la concentración y la concisión, y sale airoso, logrando transmitir la misma fuerza del ojo indomable que le caracteriza.

Y si bien lo político es una fuerza que arrastra a ese ojo (“Un soñador es un pistola”, dice el poeta), los “somaris” —según Juan Liscano en el prólogo a la Antología poética de Pereira, publicada por Monte Ávila Editores en 1994— devuelven al poeta “a una parte de sí mismo un tanto confundida y dispersa: la voluntad de amor”. “En el fondo de este poeta”, continúa Liscano, “lo sustancial es el sentimiento amoroso”. Pereira arriba a lo político a partir, y a través, de la voluntad de amar. Me atrevería a decir que avanza aún más en la constatación que, por ejemplo, hace Marx de lo irrisorio de una defensa enconada de la propiedad privada, en circunstancias en que ésta se encuentra ya abolida para nueve décimas partes de la población, todavía más mermada y diezmada hoy por la inclemente desigualdad. Siempre del lado de los desposeídos, sometidos y humillados, Pereira humaniza lo político al señalar: “Un poco/ apenas algo mínimo de cuanto la vida nos dio/ nos pertenece// El resto lo entregamos” (“Somari”). El amor es, en definitiva, lo germinal en la poesía de Pereira; queda bella y elocuentemente de manifiesto en la segunda y tercera estrofa del poema “Somari de los senderos que no se bifurcan”:

Si he de estar confundido para siempre

prefiero la llama viva de la pasión al frío de la astucia

Cuanto dejo atrás es lirio triste comparado con la maravillosa

anatomía de mi hoguera

y a lo largo de esta página quedará

cada palabra

como quien besa.

La presente selección de poemas fue realizada por el mismo autor. Quiso Pereira reflejar en ella temas que le han sido siempre “sombras sensibles”. Ojalá sirva esta selección para difundir con mayor alcance a uno de los más grandes poetas vivos de Hispanoamérica. Para quienes deseen adentrarse en profundidad a su obra, se encuentran para libre descarga, en la página web de Monte Ávila Editores, sus dos magnos libros Somaris e Historias del Paraíso.

—Mario Ortega

Parque Xotepingo, Coyoacán, Ciudad de México, junio de 2023

Somari de la eternidad

Todo empieza y termina en la eternidad

Pero la eternidad no sabe de nosotros

Sus pobres soñadores.

De La fiesta sigue, 1992

Somari del sombrero que el mago dejó

Sobre el sombrero que el mago dejó

está tu pie blanco como un primer diente

Sale como una paloma de un nido

y se echa a volar en mí

alrededor de mí

sobre mí

desnudo

cálido.

De Segundo libro de los somaris, 1979

Somari del insurrecto

Me derriba la humillación

no la derrota

Hilos sin alma me desfosforecen

Todo cuanto en el mundo se resigna me horada

y entonces la penumbra me sabe a cardo.

De Oficio de partir, 1999

Vuelven los mundos perdidos

La esperanza la esperanza la esperanza buenos días mi esperanza

Espérame parto hacia los frentes bajos del zapato que me lleva

El sol arde el agua huye Sobre los filos de las calzadas

quedan ateridos perros tristes. Otros mueren lejos de aquí

Y mientras tanto nos dejamos caer hasta el tobillo nos hacemos

dolor y tanta sed rebota adentro. La harina se pega perpendicularmente

de los huesos frescos Haz que vuelvan los mundos perdidos haz

en segundos de amor cientos de bocas

Buenos días esperanza carnívora esperanza buenos días mi esperanza

De El interior de las sombras, 1968

Somari del suicida

Quien entra hace las mismas preguntas

(Ninguna tendrá respuesta jamás)

De Libro de los somaris, 1974

Somari

De saber que te llamabas penumbra

yo habría sido escondite

agujero

o zanja solitaria

Pero te hiciste llamar mediodía

y no te hallo

en el resplandor.

De Escrito de salvaje, 1993

Dos que se encuentran en la calle

Dos que se encuentran en la calle dos que no saben

mentir dos que apenas

se han encontrado

Dos que al verse comprenden que están amarrados uno al otro sobre el mundo o más allá

Dos que llevan colgadas en los ojos las ramas

de los sueños dos que al fin se han hallado

Dos que no tienen más voluntad que desgastarse sin tregua como dos nubes

De El interior de las sombras, 1968

Canción mestiza para domesticar la hierba

Hierba buena, hierba cana, hierba carmín, hierba de ballesteros, hierba

del ala, hierba perra, hierba de las coyunturas, hierba de las golondrinas,

hierba del limón, hierba del maná, hierba de los pordioseros, hierba del

soldado, hierba de San Juan, hierba azucena, hierba de Santa María,

hierba de Túnez, hierba doncella, hierba estrella, hierba fina, hierba gi-

gante, hierba hormiguera, hierba impía, hierba lombriguera, hierba luisa,

hierba mora, hierba tora, hierba lora, hierba sola, hierba pastel, hierba

piojera, hierba pulguera, hierba flecha, hierba de la puta madre, hierba

plana, hierba pamatacual, hierba del once ahau, hierba maldita,

No nos sepultes.

De La fiesta sigue, 1992

Un soñador es una pistola

Un soñador es un pistola

que dispara por las noches sus luces de bengala

Un idiota perfecto es un idiota

con cara pies barriga y todo eso.

De Libro de los somaris, 1974

Sobre salvajes

Los pemones de la Gran Sabana llaman al rocío Chirïké-yeetakuú,

que significa Saliva de las Estrellas; a las lágrimas Enú-parupué,

que quiere decir Guarapo de los Ojos, y al corazón Yewán-enapué:

Semilla del Vientre. Los waraos del delta del Orinoco dicen Mejo-

koji (El Sol del Pecho) para nombrar al alma. Para decir amigo di-

cen Ma-jokaraisa: Mi Otro Corazón. Y para decir olvidar dicen

Emonikitane, que quiere decir Perdonar.

Los muy tontos no saben lo que dicen

Para decir tierra dicen madre

Para decir madre dicen ternura

Para decir ternura dicen entrega

Tienen tal confusión de sentimientos

que con toda razón

las buenas gentes que somos

les llamamos salvajes.

De Escrito de salvaje, 1993

Historia íntima

Pasados los diez fui otro

pero a los veinte era el mismo

Pasados los treinta no era el mismo

pero tampoco fui otro

A los cuarenta comenzó la cosa

pero a los cincuenta no sabía qué

Pasados los sesenta parecí otro

pero a los setenta seguía siendo el mismo

A los ochenta todo fue ganancia

que no supe muy bien qué era

hasta pasados los cien

en que se es sólo historia íntima.

De La fiesta sigue, 1992

No es cuestión de tristezas

No es cuestión de tristezas Es la más

prolongada escalada del alma hasta su hueso

Es cuestión de esperanza de sed o brasa viva

que brota de lo largo de la calle

de las mesas

de adentro

de donde se cocinan las miserias

y las mil soledades

Es cuestión de vivir contra morir.

De Vivir contra morir, 1988

Canción de cuna para mi hija

Para que no estés triste voy a traerte azules

y secretos colores

y ágatas y amarillos y naranjas

y una botella llena de piedras blancas

y el lado oscuro de la luna donde se esconde la poesía

Para que no estés triste voy a organizar los rumbos del cielo

para que el tuyo sea el de los prodigios

y te depare los gallos del amanecer

y una luciérnaga ebria

Para que no estés triste me ceñiré a las alas

del ángel de las penas y lo derribaré

y recobraré el tiempo pasado

para abolir el instante que causó tu tristeza.

P.D. Esta canción de cuna la escribí para darte la pequeña certeza

de que siempre recobra

jardines la alegría

y para que tu senda sea apacible

como en la noche del puerto la música de las constelaciones.

De Sentimentario, 2004

La traducción al italiano de A veces en la vida, de Carmen Nozal1

No me voy a detener aquí en la controversia que se plantea, tanto entre un buen número de poetas y de analistas del discurso poético como entre algunos teóricos de la traducción, de si la traducción de la poesía es posible, sobre todo porque el texto poético es en buena medida forma y, por definición, la forma, salvo en algunos casos aislados o entre lenguas muy cercanas, no resulta traducible.

Sin dejar de considerar con seriedad las diversas aristas de la afirmación de Robert Frost de que “la poesía es aquello que desaparece al traducir”,2 digamos, con Roman Jakobson, que “toda experiencia cognitiva se puede trasladar a toda lengua existente”;3 o con Umberto Eco, quien, en su obra Decir casi lo mismo, afirma que la traducción es “un desafío de no poca monta para los teóricos mismos que, aun elaborando teorías, se daban cuenta de que, de hecho y desde hace milenios, la gente traduce”,4 y con muchos más, quienes creen que la traducción de la poesía es posible, además de necesaria, aun cuando planteen ciertas reservas.

Prueba de esta posibilidad son las traducciones a innumerables idiomas de la Biblia, la Odisea o Madame Bovary de Gustave Flaubert, tan empeñado en “la palabra justa”. Sobre esta última novela, resulta interesante, por cierto, la afirmación de Vladimir Nabokov según la cual “estilísticamente es prosa ejerciendo la función que cumple la poesía”,5 de ahí que haya que convenir en que la poesía no sólo está presente en la sucesión de versos.

Prueba de ello, decía, y para agregar algunos ejemplos aún más lejanos a este hemisferio que llamamos Occidente, están las traducciones del Libro de la almohada, de Sei Shōnagon, o de los poemas de Li Po, por mencionar sólo algunos casos en los que el discurso poético está particularmente presente. Es muy probable que en las distintas traducciones de esas obras se pierdan matices o que se cometan errores con determinados rasgos semántico-culturales de los textos originales. Pero ¿podríamos imaginarnos sin ellas, para decirlo en pocas palabras?

Existen tres tipos de traducción que, a mi entender, son las que plantean más dificultades: la traducción médica, porque una mala traducción podría poner en riesgo la vida de un paciente; la traducción jurídica, porque un contrato o un litigio mal traducido podría suponer graves consecuencias para las personas implicadas; y la traducción poética, en la que los aspectos connotativos, polisémicos, asociativos, afectivos, rítmicos y formales, entre otros (perdón por la larga lista), pueden verse afectados en mayor o menor grado. Por este aspecto, la traducción de la poesía es, según Paul Ricœur, “trabajo del duelo”,6 por aquello de las pérdidas que sufre la traducción en comparación con el texto original, y también porque existe, en el texto original, una “unión inseparable del sentido y la sonoridad”.7

Podríamos decir que la traducción de poesía se puede abordar básicamente de cinco formas: o se traduce en versos y sin rima (fue lo que hizo Emilio Coco, traductor de Carmen Nozal, en todos los poemas no rimados de A veces en la vida); o se traduce en versos medidos, pero sin rima (método practicado por el traductor en los sonetos endecasílabos de la autora); o se traducen los poemas medidos y rimados en versos también medidos y rimados, que es la tarea más difícil de las tres y con la que no están de acuerdo muchos poetas y traductores de poesía. La cuarta solución consiste en la traducción-recreación, que es aquella en la que traductor, por lo general también poeta, se toma las mayores libertades y, a partir del poema original, recrea su propia obra. El quinto método posible es trasladar la poesía a textos en prosa, como hizo François Victor Hugo (el hijo del novelista) con Shakespeare, o Mallarmé y Baudelaire con la poesía de Edgar Allan Poe. Cabe reproducir aquí la opinión de Baudelaire quien, aludiendo a la traducción rimada de El cuervo, de Poe, decía que no era más que una “payasada rimada” (singerie rimée).8

Mi argumento fundamental ante la traducción de esta bella colección de Carmen Nozal (España, 1964), hecha por el también poeta Emilio Coco (Italia, 1940), es que, salvo algunas nociones propias del español de México y del español general empleadas por la poeta —algunas de las cuales el traductor explicó en rápidas notas de pie de página (jarcha, jicarearse, Lupe, Citlali, los colores de los republicanos y de los franquistas en la GCE)—, éste no se vio confrontado a grandes dificultades de índole temática o formal, por ejemplo en las características prosódicas y de construcción de los poemas.

Por el lado temático, no veo grandes diferencias entre el modo en que entendería y viviría estos poemas un mexicano, un español y un italiano en la traducción. Los temas de Carmen en esta colección son “el amor y el dolor por los más próximos o lejanos”, como bien dice Alfredo Pérez Alencart en el prólogo. Con el término “dolor”, el prologuista se refiere, desde luego, también a la muerte en sus dos vertientes: la pérdida y el asesinato. Entre los temas yo mencionaría, además, la relación con lo sagrado, con la libertad, con la guerra y sus secuelas. Ninguno de estos temas escapa a los lectores italianos, quienes, por otra parte, pertenecen a un país que ha sufrido una guerra en época relativamente reciente, un gobierno fascista, mafias y fosas comunes.

¿Cuál es mi segunda constatación ante esta traducción? Por un lado, se trata de una traducción del español al italiano: dos lenguas emparentadas y, por lo tanto, con características morfosintácticas y semánticas en alguna medida cercanas. La tercera observación es que Emilio Coco no tuvo que lidiar con la rima ni con el metro al trasladar al italiano la mayoría de los poemas de A veces en la vida; por lo tanto, no se vio en la necesidad de plantearse si traducía, ya sea restringido por estas camisas de fuerza o, como fue el caso, concentrándose únicamente en los aspectos semánticos-connotativos y, desde luego, en ciertos aspectos formales, por ejemplo, la organización en versos. Dije en la mayoría de los poemas —sin metro ni rima, repito— por dos razones: una, porque sí debió considerar el ritmo, como en toda traducción de este tipo, al igual que las dificultades léxico-semánticas y afectivas que supone todo traslado de un idioma a otro, por más emparentados que estos estén; y la otra razón, porque hay en este recuento —ya lo dije antes— algunos sonetos en endecasílabos rimados.

Me voy a permitir leerles algunos versos que demuestran la cercanía (relativa, claro está) del italiano y el español en ciertos contextos:

Un viaje interior por laberintos, la lluvia,

los amigos, muchas fotografías, párrafos de soledad,

Y en italiano:

Un viaggio interiore, attaverso labirinti, la pioggia,

gli amici, molte fotografie, paragrafi di solitudine,

Notamos, en estos ejemplos, que en la traducción no se percibe prácticamente ninguna variación en el ritmo, en el número de sílabas o en la organización morfosintáctica.

Otro ejemplo:

No tienen techo estas palabras

ni fueron hechas para quedarse dormidas en el sofá.

Y en la traducción:

Non hanno tetto queste parole

né furono fatte per addormentarsi sulla poltrona.

Otra vez, prácticamente el mismo ritmo, igual número de sílabas y similar estructura morfosintáctica. Observen también que tanto el español como el italiano presentan la flexibilidad de colocar el sujeto al final de la frase:

No tienen techo estas palabras.

Non hanno tetto queste parole.

Por lo tanto, Coco no tuvo que alterar el orden en la traducción de este verso ni en muchas más construcciones de este tipo, es decir, V + O + S.

Les doy también un ejemplo de otra construcción tan española como italiana, esta vez de tipo S + V:

Paladar de la memoria tengo

Palato della memoria ho

Otro aspecto que implica la existencia de paralelismos entre el texto original y su traducción se sitúa en el paradigma verbal. En prácticamente todos los casos, el traductor empleó el perfetto semplice (no muy utilizado en la lengua hablada en el italiano de las regiones del norte, por cierto), cuando la poeta empleaba el pretérito perfecto simple (los nombres cambian un poco, pero el efecto en la organización del enunciado es el mismo en términos de tiempo verbal):

que pudo ser coral pero fue piedra

che poté essere corale ma fu pietra.

Una ventaja de las lenguas romances —en comparación con el inglés, por ejemplo— es la existencia de un tiempo verbal que corresponde a un estado o una acción que se produce en el pasado, y cuyo principio y fin no se especifican: el imperfecto o pretérito imperfecto. Doy solo un ejemplo:

y mi madre se tomaba del brazo de mi padre.

e mia madre si attaccava al braccio di mio padre.

Desde el punto de vista del ritmo prosódico y del desarrollo de la acción expresada por el verbo, es decir, el llamado “aspecto” (“aspecto inacabado” en este caso), el efecto que se crea en la traducción es muy similar. Observen también el refuerzo del paralelismo que se obtiene con la construcción misma del verbo, ya que los dos son pronominales: se tomaba – si attaccava.

Hay algunos efectos de sentido, asociaciones o connotaciones que sí se pierden en la traducción, pero no podemos esperar que el traductor explique todos los matices en notas al pie y, además, el traductor está en todo su derecho de interpretar, como cualquier otro lector, e incluso de adaptar. Es el caso del verbo “celestinar”, “banderillas”, “toquilla”, “Colegio Mayor”, que Coco tradujo, respectivamente, como ruffianare (alcahuetar), banderillas (decidiéndose por el préstamo), scialle (chal), College Universitari, entre otros.

En los sonetos, el traductor tomó la decisión de ir más allá del fondo y trabajar un aspecto de la forma, así que creó versos endecasílabos blancos en italiano, pero no se decidió a recrear la rima en los versos. Sin embargo, dadas ciertas similitudes entre la morfosintaxis del español y el italiano, concibió, tal vez sin quererlo, tal vez con plena conciencia de ello, algunos versos con rima. Veamos el soneto de la página 134, titulado “De la liberación que trae consigo el perdón”.

El segundo cuarteto del soneto lleva rima ABBA, y, como ven, el segundo cuarteto de la traducción también presenta rima ABBA:

| …matarme, |

A |

…uccidermi, |

A |

| …perdieron, |

B |

…perduto, |

B |

| …murieron, |

B |

…morto, |

B |

| …quebrarme |

A |

…spezzarmi |

A |

Algo que dije antes ayudó en ello: que el español y el italiano presentan similitudes morfosintácticas —en este caso, el pronombre “mi” pospuesto para las rimas AA y el morfema del participio pasado terminado en “to” para las rimas BB del italiano.

Hay dos o tres casos de rimas más (llamémosles involuntarias o sorpresivas) en la traducción de estos sonetos, aunque no presentan tanta regularidad como las que acabamos de ver.

Otro aspecto que me gustaría subrayar es que Coco tradujo verso por verso y sin necesidad de hacer encabalgamientos, salvo algunas excepciones en los sonetos, por la necesidad que tuvo de contar sílabas. Tampoco necesitó hacer desplazamientos de nociones entre versos, es decir, cambiando una determinada noción al verso posterior o anterior por la imposibilidad de que aquélla encaje en la versión traducida de un cierto verso. No cabe duda de que la traducción paralela verso por verso resulta más fácil, mutatis mutandis, cuando no se tienen que observar ni la rima ni la medida.

Volvamos a los sonetos para este tema de los escasos encabalgamientos. En el soneto de la página 138 (“De los sinsabores del cuerpo”) hay un encabalgamiento no paralelo en la traducción de dos endecasílabos:

Insaciable y bendita sed nacida

del centro de mi ser. Desesperada

En italiano:

Insaziabile sete benedetta

nata dal mio profondo. Disperata

Otro ejemplo, que podríamos llamar encabalgamiento inverso en el nivel de la traducción, se encuentra en el soneto de la página 142 (“De la búsqueda que hace el amante para encontrar al amado”):

Estabas en el agua y en la fuente