Fiéfié un día cualquiera

A las cinco Fiéfié soltaba la botella y naufragaba

Pierre Michon

Fiéfié Décembre pesa ya, pongamos,

desde hace dos horas, dos horas y un cuarto,

entre los zarzales de Croix du Sud.

Su nombre trocadizo, el apellido añoso,

recuperan en la lengua el sabor del vino

caliente y el grosor basto de la levadura.

Aún sobra algo de luz en forma de agua

en los canteros de los animales:

Fiéfié parece haberla despreciado.

Es tarde para los que vuelven de las

huertas: lo sabemos porque arrastran signos

de la prisa y huelen a curtido pasado.

Es tarde también ventosa, opaca. La

circunstancia, que entraña algo de repelencia

hacia los efectos de la casualidad a la que

se abandonó sin resistencia posible,

desde los días del balbuceo y hasta

el instante del que ya no escapan

siquiera ni los dioses, le niega una última

deferencia: nadie en la procesión, siquiera

a unos palmos ni a unos pasos,

volteará hacia la actual figura de Fiéfié.

Allí donde se muestran todavía acumulaciones

en el rostro de su atropellada respiración

lo asombra el jubón que ha quedado

suspendido resistiéndose a la compañía.

Siquiera la cima de los brezales tupidos

rendirá los favores del signo.

La altura escalada por las caderas

consigue formar un vértice con

la silueta descendente de unos pantalones

demasiado holgados, renegridos.

Hay letras que se astillan no sólo en

la garganta. A la vista, esa T extrañamente

familiar evoca cierto desaliño y hace escaso

favor a la memoria de un aire que Fiéfié

gustaba cuidar entre errabundos y

linyeras con disciplina y tino de música.

La tirada será más larga que la jornada:

le desmintió sottovoce a las seis de la mañana.

La imagen descolorida es la de Antoine Peluchet,

y parpadeó hasta hace muy poco entre

los hemisferios de su cabeza, con esa

frecuencia de los objetos que están

siempre a la vista: los despojos de

la hogaza cuando no se han

tirado al suelo, las jarras a medio

llenar seguramente de más vino,

las esquinas heladas de la covacha

que comparten, como antes lo hicieron

con las mujeres, el bosque donde se

internan a dormir las gallinas,

y del que misteriosamente vuelven.

De saberlo, le habría dicho al partir

que demoraría más que el amanecer,

pero es falso: la amistad

se sostiene en ese deshacimiento.

A solas, cada uno se cuida y se odia.

Mientras los badajos parlotean

acerca de un tiempo roto,

los fantasmas regresan a las umbelas

sacudidas por el crujido de

las resignaciones. Lejos está la paz.

Por fortuna, queda solo un día para el siguiente.

A la espera, el camino del pueblo al otro pueblo.

El viaje hincha los pulmones de la pereza,

reblandece las axilas y exorbita la sed.

Alguien decía, un escritor cojo y desleído

seguramente, que el momento más peligroso

del hombre es cuando no tiene nada que perder

y no le queda tiempo para ganar de nuevo

el control de los nervios. Ni siquiera esto

se aplica a Fiéfié, sobrado en naufragios.

La tarde

Hojear un álbum, abrir un baúl, convertir en intrincada

geografía el mínimo espacio de la sala entre el jarrón donde

está la areca y el rincón que deja el piano.

Lorenzo García Vega.

Bastaba desear algo

para empezar a carecerlo.

El efecto de las

acumulaciones,

decían los vecinos,

tomando agua

de gorrión, colgándose

de cara a los

horcones biromes,

para ver pasar las

dunas en las rodillas,

colágeno rosáceo,

chuscas, de los niños.

A la tarde sobraría el tiempo

de las madrugadas

irreprochables, aún

por desovar el cuerpo.

Desconocer la falta

hasta que adquiera

presencia era la

obviedad y era un

saber. La calma se

confunde con

las musiquitas en

los televisores

arracimados,

cayendo como

plátanos al centro

del vestíbulo.

Escapar a ellas,

escurrirse en la

diagonal tumbada

de una columna

que se prolonga a

la espalda, apocar

su asonantada

estabilidad en los

sopores del ruido

que llegaba

destemplado, hacía

pensar, sin temblor,

que todo estaba

por permanecer.

Y claro, por más despacio

que pasara el tiempo

siempre llegaban

los domingos y

los saludos

se redoblaban.

Hay gente que

va camino a

la iglesia por

donde crecen

las bicicletas.

Su rareza no

la disipa ni la risa.

Lo pedestre

pertenece a

lo dado: el misterio

tiene nombre en

las películas. Las bandas

de calor, inmunes a

las transiciones de

la luz, robustecen

la esfera que

imaginamos

contenerlas, pero

en la salvedad

de los cuartos

las sábanas, por

alguna razón,

adquieren

propiedades de un

blanco logrado sólo por

el desgaste y espiran

con densidad

aerostática

las primeras notas

del placer.

Estas tejas que alguien

recordaba traídas del norte,

puestas allí por animales en

extinción, arden al sol

más que amarronadas.

Por las hendijas que dejan

entre una y otra

se escurren con

la lluvia

mostraciones

irrefrenables

de lo concreto.

Invariable, eso sí,

menos afuera

que adentro.

En esa inversión

se educaba

por cierto

el principio

de la partida.

Por suerte

quedaban los

chícharos de las

doce y el olor que

siempre persigo

en los ajíes amarillos

con la aquilatada

felicidad de quien

no lo hallará.

En ascuas,

remojadas por

el desvanecido,

unas manchas

hicieron por

dormir en el patio

aprovechando las

correrías de las

puertas y la

frugalidad de las

estaciones.

Todo apunta ahora

al abandono y a

la apariencia de isla

que fue tomando

el rincón donde se

acoplaban

zalameras

las arecas.

Al fondo, al fondo de algo, indistinguible creo,

mi madre ahogada en el aire, sagaz en el jadeo,

huesito a oscuras al borde menguante del farol,

destejida en cada ángulo, mondada por la senilidad

de los pocos atajos donde aparenta adivinar

amorosos y marítimos disturbios de una verbosidad

pospretérita, que ya no consigue

articular ni para comer ni para volver.

La cala

El ojo que ignora todo se solea en movimientos rápidos.

Es elástico en apariencia pero padece, como

un monstruo privado de patas y circunferencia

perfecta, el principio regulador de los vidrios

con que están hechas las pantallas. Acordamos

que, a falta de cuadros, llenaríamos las paredes

de esas superficies que ayudan a administrar el

presente por una refinada logística de la espera.

Y hubo quien llegara a sentir demasiado fuerte el brillo

espumoso en las crispaciones del mar, cuando

sobre él dos cuerpos se prueban tonteando con

la improbabilidad del vacío, más seguros

de la suspensión que de la caída, sonrientes por

el avistamiento de sí en los catálogos, a donde van

a perder el nombre. Entre un plano y el otro,

las sombrillas ganan terreno por tamaño o vistosidad,

sin ese encanto poroso de los lunares que se entierran

con los años, a descargo de las polímitas que trajimos

a dormir un día y desde entonces devoran

el cristal herido de la mesa de noche. Y no hay que

lamentarse porque de aquello apenas exista un relato

del que nada aprenderemos, o que por razones de espacio

me pidas salir a correr todas las mañanas a orillas

de unos edificios demoledoramente idénticos,

para cuando a la vuelta te sorprenda con todos mis zapatos

puestos y un par de sillas colgadas del brazo

tengamos donde sentarnos a hablar de gratificaciones

minúsculas o vacilar, junto a las plantas temblorosas,

sobre si el modo menos violento de arder o de caer depende

del ánimo o del viento. Las palabras, no cabe duda,

son de quienes las pervierten. Y aun así dejan sombras

tras el ruido. Se avienen a la ley del escape, cargan

consigo sólo lo necesario: una bufanda, el riesgo de

quedar en poco menos que en gesto, la insalubridad del sentido.

A la lista de la compra le sigue faltando algo. Un antídoto de

ser posible mortal, inexistente, para esas hormigas que

vinieron por el desprendimiento y aún trabajan en él.

Fabio Morábito, A cada cual su cielo, Era, Ciudad de México, 2022, 120 pp.

Conocí a Fabio Morábito (Egipto, 1955) por su voz. Mi primer acercamiento con su escritura fue al escucharlo leer su poema “In Limine”, con el que inaugura la antología que tuvo a bien grabar para la colección Voz Viva de México en la UNAM, en un cedé que llegó a mis manos a principios de los dosmiles. Desde entonces me cautivó el ritmo de sus versos, la musicalidad nada fortuita que los caracteriza. Ya sea en verso o en prosa, la obra de Fabio Morábito parece construida no sólo para leerse sino para escucharse.

Pienso que las páginas de A cada cual su cielo avanzan como una partitura, en donde el ritmo es tan protagonista como las historias que lo habitan. En la labor del escritor se manifiestan también el niño baterista y el joven cantautor de folk rock que viajaba con el “sombrío estuche de guitarra a cuestas”. Así, lo que en una primera lectura pudiera interpretarse como una secuencia imperfecta, en donde algún poema se alejó de su conjunto, en realidad es un movimiento planeado por Morábito, quien conjuga los crescendos y repliegues de sus motivos a lo largo de los cinco apartados de este libro con un cuidadoso oído musical, provocando que los temas se sucedan y regresen en el momento preciso que requiere su armonía.

Pienso también en la obra de Fabio como un bosque en donde no todos los árboles pueden ser nombrados aún. Algunos están ahí desde el primero de sus libros, otros apenas tienen troncos incipientes que aún no sabemos qué forma adoptarán. A cada cual su cielo sería, entonces, una inmersión en el follaje que en ciertas partes se entrevera. Ramas y raíces hechas de palabras, escarbando cada una hacia su propia dirección. Árboles en metamorfosis que cambian o afianzan su forma, mientras atestiguan el paso de las estaciones, sus bondades y sus estragos repartidos por igual. Árboles a los que podemos contemplar por horas sin perder el asombro, porque en esa observación continua descubrimos hojas, anillos, detalles nuevos.

Así también la lectura y relectura de los poemas aquí reunidos nos corrobora que, en la aparente sencillez de las palabras elegidas por Morábito, habita una profundidad que multiplica las posibilidades de acercamiento. Poemas en los que las palabras transmiten un mensaje claro pero que también dicen sin decir. Poemas donde “nada sea una cosa sola”, seguramente escritos en papel cuadriculado y que, como los planos que él mismo menciona, constituyen “un mundo en el que todo/ se desdobla/ y cada cosa rinde a plenitud”. Poemas como piedras descubiertas al partir otras, en una secuencia infinita de búsqueda y hallazgo. Porque, como escribiera Olga Orozco, “todos los grandes vértigos del alma / nacen del otro lado de las piedras”.

Me resulta difícil, pues, sintetizar los temas que descubro en estas páginas, puesto que si bien algunos preponderan, son muchos los que aquí convergen. En los primeros poemas del libro, Morábito escribe sobre escribir, desde la perspectiva del poeta y el narrador que comparten su voz multilingüe. Recuerdo que, en una entrevista de hace muchos años, el autor declaró que nunca alternaba en el mismo periodo la escritura de cuentos y poemas. Quiero dejar sobre la mesa la pregunta de si esto permanece o ha cambiado.

En A cada cual su cielo, Morábito repasa momentos de su propia biografía, pero va más allá y la convierte también en la vida del lector, ésa que ha sido observada y reflejada, en su condición de ser humano. Las historias de infancia se detonan por algo aparentemente tan inocuo como una caja de cartón o un balón que recuerda a otro y, a la vez, a un beso. Encontramos también el asombro ante el descubrimiento, los viajes y sus motivaciones, los trayectos realmente recorridos y los que sólo han sido deseados. Las emociones que puede traernos cada noche por el simple hecho de ir a la cama, solos o acompañados, para compartir el sueño o el insomnio, el reproche o la gratitud. La espera, con todas sus implicaciones. La dificultad o incluso la incapacidad de comunicarse con los demás, ocasionada por una diferencia física o por la distancia que pueden acarrear el idioma, la ideología o la separación. La fe, quizás ajena pero intrínseca en su misma ausencia. La incertidumbre de no saber cuándo llegarán los temblores que siempre se han manifestado en la obra morabitiana: los que ocasiona una falla geológica, los que despierta un roce, los provocados por un golpe de memoria, los que tienen su epicentro en las palabras. Asimismo, las repercusiones de no haber acompañado una mudanza. O cualquier otra decisión en apariencia pequeña pero, a la larga, determinante para la construcción de la propia historia y de nuestra interacción con los demás: personas, por supuesto, pero también encuentros inolvidables con caballos y perros, o desencuentros con ríos e insectos.

Morábito nos recuerda que toda experiencia es susceptible de convertirse en un poema, de que “todo viene al caso si estás vivo”. Y eso incluye la pérdida. Al desmoronamiento que atravesaremos, como nos dicen, “si tenemos la fortuna de llegar a viejos”. Tal vez nadie enfrente la decrepitud y la muerte como quien escribe sobre ello, pues la experiencia del testigo se amplifica al capturar la esencia del deterioro y colocarla frente a sí como un espejo. Los poemas en los que Fabio Morábito retrata esos encuentros con la decadencia física son de una fuerza que abofetea y a la vez conforta, al enfrentarnos a nuestra propia lista de despedidas, los adioses a otros y los que le debemos a las versiones más jóvenes de nosotros mismos.

Confieso que no encontraba cómo comenzar a hablar de este libro y ahora tampoco sé cómo dejar de hacerlo. Quiero seguir leyéndolo, seguir partiendo sus poemas como piedras en muchas más interpretaciones; invitar a quien lea a Fabio Morábito a seguir escarbando con raíces o ramas hasta encontrar su propio cielo, de barro o de nube.

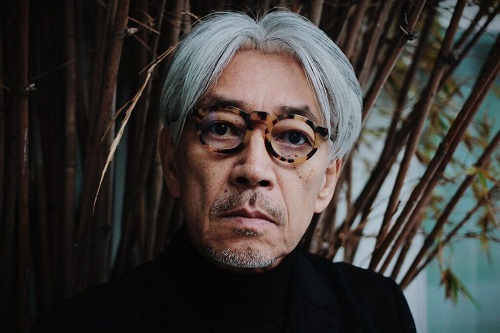

El desayuno de Ryūichi Sakamoto fue un recalentado de arroz yakimeshi mixto,

rollitos primavera,

costillas de cerdo bbq,

res en salsa de ostión,

chop suey,

sopa de wontón

y té digestivo;

aunque la cocina del limbo olía a todo menos a comida china;

emanaba orines, excremento, ácido sudor de axilas,

pesadillas adheridas a las suelas de la violencia o la vergüenza

y, en ese instante, los altavoces rugieron mi nombre como fuego.

Regresé detrás del horizonte,

por el mar,

por un laberinto debajo de la ciudad

y, al surgir a la superficie,

la urbe era un erizo calcinado por las flamas,

y escuché la música de Ryūichi Sakamoto;

una nota más seductora que el abismo,

más irresistible que la muerte;

evocaba las pisadas de aceleradores en primeras de cambio,

una ola de semáforos en verde por toda una avenida,

estrellas de vidrio

y un movimiento de humo azul en las escalas de las carpas doradas que se evaporan en los charcos para gravitar de vuelta a las nubes.

Era un sonido de adormideras,

de literas de sándalo detrás de la llovizna de los bosques,

de tumbas y neblina.

—He aquí la música de Sakamoto el día del fin del mundo —me dije.

Porque él comprendía los códigos;

en una calzada de compositores de bronce, se quitó las agujetas y dejó que sus tenis se cubrieran de yedra y caracoles diminutos

y los intercambió por partituras

para tener un lugar, para vagar descalzo por patios polvorientos.

Y el infinito se estremecía bajo sus pasos cayéndose en pentagramas,

en claves de sol a doble espacio

para expulsar las notas por los silencios de las cuerdas y que viajaran en espiral por su garganta,

para colgarlas en tendederos

como corcheas o armonías flamígeras.

Cuando los tupperwares llegaron

no tenían ornamentos orientales;

eran pálidos como los jardines de arena.

Alguien los trajo la noche anterior

y el banquete aún humeaba a través de los sellos de plástico.

Olía a fermento de miedo frío avasallando las promesas de un mejor mañana,

de una última cena en el óxido de los naufragios.

A Ryūichi le quitaron los instrumentos musicales

y se sentó a interpretar el silencio.

Era más admirable que los compositores que se ponen los guantes para tocar el teclado en un concierto de lluvia;

su magnetismo parecía comprimir el misterio del universo.

Deslizó los tonos de su flauta con teclas de cerámica,

podía pintar acuarelas con la voz,

su silencio era, en sentido de equilibrio, ventanas replegándose en el infinito

y, en la añoranza de las escalas y los arreglos orquestales,

inventó luciérnagas para sobrevolar los muros,

y salí del limbo.

En una elegante cortinilla de claves y corchetes de terciopelo negro,

aparecieron los créditos, escalonados

en orden alfabético.

Yo no quería que mi nombre se anclara a la música de Sakamoto aunque fuera la más hermosa del mundo,

aunque fuera el día del fin de los tiempos.

Por eso, levanté paredes en torno a mi sonido de identidad.

Quería que su polifonía se propagara por el pasado,

que azotara la ceniza

y seguir mi camino.

Una flotilla de luciérnagas en forma de ola erizada de electricidad cruzó por el cielo.

Debajo de un puente,

me esperaba el equipo de filmación.

Sólo entonces comprendí que su música era veneno.

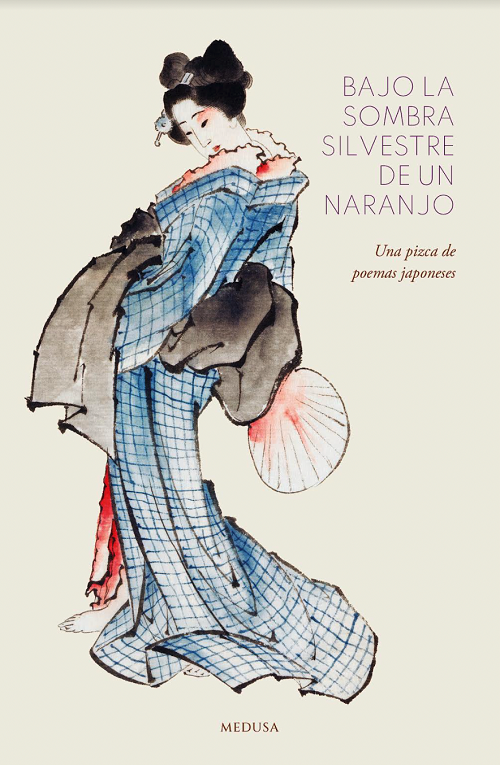

Selección, traducción y nota introductoria de Édgar Trevizo

Las tradiciones poéticas china y japonesa son dos pilares indiscutibles de la lírica mundial, y varios de sus autoras y autores como Tu Fu, Li Po, Bashō o Izumi Shikibu se consideran ejemplos prácticamente insuperables en el género. Los japoneses admiraron tanto la poesía de los chinos que se propusieron copiarla lo más posible. “Si quieres aprender poesía, estudia a los maestros chinos” era un lema frecuente entre las y los bardos del Japón antiguo. Con esta nueva antología y traducción al castellano, Medusa Editores complementa a la anterior Tengo vino, luna y flores: una pizca de poemas chinos, ambas seleccionadas y traducidas por mí, a partir de versiones al inglés de diversos traductores y traductoras que he estudiado y reunido a lo largo de los años.

Este volumen reúne a poetas ampliamente reconocidos y leídos como Bashō, Buson, Izumi Shikibu, Ryōkan, Kobayashi Issa, Saygio, Takuboku Ishikawa, y a otros de no tan frecuente aparición en antologías. En suma, es un volumen que ofrece una muestra mínima de perlas de sabiduría, fineza, introspección y unión espiritual con la naturaleza exterior e interior de la realidad. Los poetas japoneses, como es bien sabido, son maestros de la concisión y de la revelación a partir de la observación minuciosa y devota de su entorno y de sí mismos. Pero no sólo eso: al igual que sus colegas chinos, son insuperables en términos de asequibilidad, de transparencia.

Tanto lectores avezados como principiantes en el género, encontrarán incontables placeres en este volumen imperdible que invita a múltiples relecturas. Lo que sigue es una pizca de esta pizca de poemas japoneses.

—El traductor

Tras una ráfaga de viento,

el blanco rocío

en el pasto del otoño se esparce

como un collar de perlas roto.

Bunsa No Asayasu

Cambia el color

de la hierba y los árboles, pero la flor

de las olas del mar

no conoce el otoño.

Bunsa Yasuhide

Quizás llegue a vivir lo suficiente

como para anhelar este momento

en que soy tan infeliz,

y entonces lo recuerde con cariño.

Fujiwara no Kiyosuke

Si aquel a quien tanto he esperado

llegara hoy, ¿qué hacer?

Esta mañana

la nieve sobre mi jardín es demasiado hermosa

para dejar que la manchen sus pisadas.

Izumi Shikibu

Primeros días de la primavera— el cielo

es de un azul tan claro, el sol enorme y tibio.

Todo se está poniendo verde.

Llevo en mi mano mi tazón de monje.

Camino a la villa a mendigar mi comida del día.

Los niños me avistan en el portal del templo

y alegremente se reúnen alrededor,

jalando mis mangas hasta que me detengo.

Coloco mi tazón en una roca blanca,

cuelgo mi bolsa de una rama.

Primero tejemos cuerdas con hierba

y jugamos a jalar la soga, un bando contra otro.

Luego tomamos turnos para cantar

y no dejar que la pelota toque el suelo:

yo pateo y ellos cantan; ellos patean, yo canto.

Me olvido del tiempo y las horas vuelan.

La gente que pasa por ahí me señala y se burlan:

“¿Por qué estás ahí haciendo el idiota?”

Sonrío y no contesto.

Podría decir algo, pero ¿para qué?

¿quieren saber lo que hay en mi corazón?

Desde el inicio del tiempo: ¡esto! ¡sólo esto!

Ryōkan

El observador “desapegado”

de las flores, se encuentra a sí mismo,

tras un tiempo,

en intimidad con ellas—

cuando se separan de la rama,

es él el que cae… hondamente,

en el abismo de la pena.

Saygyō

¡Es tu sombrilla, amor,

con tanto sol,

tan pequeñita!

Seiho

Tan exquisito en mi mano

era el perfume del agua

que miré corriente arriba—

y la encontré fluyendo ahí

bajo la sombra silvestre de un naranjo.

Princesa Shikishi

“La primavera es tan corta,

¿pero quién ha dicho

que la vida durase para siempre?”

Así le dije, y llené sus manos

con la henchida tibieza de mis pechos.

Yosano Akiko

* Poemas pertenecientes a Bajo la sombra silvestre de un naranjo (Medusa Editores, 2023, 204 pp.).

Versiones al español del autor.

El árbol humano

Empecé a crecer ramas de árboles de mi cabeza y cabello después de que mi novia terminó conmigo. Ella dijo que era un alma perdida y una mala semilla. Le dije que tengo talento, sólo que soy un poco desorganizado. Fue entonces cuando las ramas comenzaron a colgar de mi frente. Eventualmente, hojas exuberantes florecieron de las ramas marrones. Me estaba convirtiendo en un árbol, por cierto. Lo acepté. Después de todo, era indiferente. Un alma perdida se podría decir. ¿Qué importaba si había cruzado a la vida vegetal? Estaba solo. Tal vez un pájaro azul podría vivir entre mis ramas. Mientras que un pájaro carpintero no destruya mi corteza, estaré bien. Sobreviviré. Siempre lo he hecho.

The Human Tree

I started growing tree branches out of my head and hair after my girlfriend broke up with me. She said I was a lost soul and a bad seed. I told her I’m talented just a bit disorganized. That’s when branches began to dangle from my forehead. Eventually, lush leaves bloomed from the brown branches. I was turning into a tree all right. I accepted it. After all, I was indifferent. A lost soul one could say. What did it matter if I had crossed over to plant life? I was alone. Perhaps a blue bird could live among my branches. So long as a woodpecker doesn’t destroy my bark, I’ll be fine. I’ll survive. I always have.

Corazón otoñal

Desperté de un sueño profundo y descubrí que era otoño dentro de mi corazón. En realidad, ya no tengo un corazón. Se escapó con una hermosa estríper. Mi corazón, una vez presente, era demasiado sensitivo para este mundo, de todos modos. Me alegro de que se haya ido, convertido en hojas rojas, hojas amarillas, hojas marrones. Mi corazón gastado era como una calabaza de otoño, esperando que alguien le tallara una carita. Coloco lo que queda de mi corazón de calabaza frente a mi hogar para Halloween. Asusta a los vecinos y a los carteros. Monstruo, demonio que siempre ha sido.

Autumnal Heart

I woke up from a deep sleep and discovered it was autumn inside my heart. Not that I have a heart anymore. It ran away with a beautiful stripper. My once-present heart was too sensitive for this world, anyway. I’m glad it’s gone, turned into red leaves, yellow leaves, brown leaves. My faded heart was like an autumn pumpkin, waiting for someone to carve a face on it. I place what is left of my jack-o-lantern heart in front of my house for Halloween. It scares the neighbors and mail carriers. Monster, ghoul that it’s always been.

En el funeral de la oreja de Van Gogh

Estoy en el funeral de la oreja de Van Gogh. Su oído vivió una vida apasionante y colorida. La sangre de Van Gogh no era roja, como la mía o la tuya, no, era azul. Azul, como el océano de medianoche, a pesar de la oscuridad. La oreja de Van Gogh recibió caléndulas en el decadente funeral. El funeral ocurrió a medianoche, en secreto. Varias famosos asistieron al funeral, incluyendo la nariz de Pablo Picasso. Sólo me invitaron porque solía lustrar los zapatos de Van Gogh cuando era un joven estudiante. Un día de invierno, Van Gogh vino a mi tienda quejándose de su oreja. Dijo que sonaba fuerte. Dijo que su oreja lloraba por la noche. Van Gogh y su oreja siempre serán recordados, noche estrellada tras noche estrellada.

At the Funeral for Van Gogh’s Ear

I’m at the funeral for Van Gog’s ear. His ear lived a passionate, colorful life. Van Gogh’s blood was not red, like mine or yours, no, it was blue. Blue like the midnight ocean, despite the darkness. Van Gogh’s ear received marigolds at the decadent funeral. It was held at midnight, in secrecy. Several celebrities attended the funeral, including the nose of Pablo Picasso. I was only invited because I used to polish Van Gogh’s shoes as a young student. One winter day, Van Gogh came to my shop complaining about his ear. He said it rang loudly. He said it cried at night. Van Gogh and his ear will always be remembered, starry night after starry night.

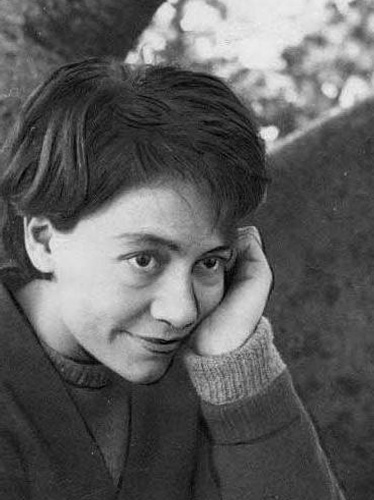

Alejandra Pizarnik (1936-1972)

Cuando la editorial argentina Aquarius publicó La condesa sangrienta en formato libro en junio de 1971, Alejandra Pizarnik estaba internada en el pabellón psiquiátrico del Hospital Pirovano, a causa de un intento de suicidio. Un mes después, el 24 de julio, mientras la poeta seguía internada entre “las inocentes almas” de la “sala de psicopatología” evocada en su último poema, escribió en su diario: “Escribí: Libro Condesa”. El sucinto comentario resulta cuando menos enigmático. No sólo por su estructura fragmentaria y un tanto desarticulada —la ausencia de preposiciones que permitan una conexión lógica entre “libro” y “condesa”—, sino también, y de manera aún más significativa, por el énfasis sobre el mismo acto de escritura.

En su diario personal, en lugar de registrar la reciente publicación de La condesa sangrienta, Pizarnik se detuvo más bien en el proceso no tan reciente de escritura del texto (que, de hecho tuvo, lugar seis años antes, en 1965). Silenciando la nueva publicación del libro, la entrada del diario —con un penetrante pretérito en primera persona— parece revelar la necesidad de un regreso a la primera etapa de escritura, como si ésta se encontrase en riesgo de olvidarse o perderse. Es, dicho de otra forma, como si la entrada intentase recuperar y reactualizar el hic et nunc de la escritura, desvelando, al mismo tiempo, la urgencia de Pizarnik de reafirmar su propia agencia como escritora; de recordar que ella, Alejandra, había sido la autora del “Libro Condesa”.

Lo cierto es que, más allá de la entrada enigmática fechada en julio de 1971, La condesa sangrienta es una presencia recurrente a lo largo del diario de la poeta. En 1969, por ejemplo, cuando ya se la reconocía y elogiaba como una de las voces más influyentes de la poesía latinoamericana, Pizarnik meditó, no sin frustración, acerca de su próximo proyecto y escribió: “Pienso con afán en un libro de unas cien páginas muy bien escrito y terriblemente emocionante. Evoco el art[ículo] de la condesa: así debería ser mi libro”. Asimismo, en una de las entradas con fecha de diciembre de 1968, podemos leer: “¿Cuál es mi estilo? Creo que el del artículo de la condesa”; mientras que en otra de diciembre del mismo año leemos: “Uno de mis deseos es escribir en una prosa como la de mi artículo sobre la condesa”. O también, en marzo de 1969, Pizarnik escribió: “Imposible escribir. No estoy preparada. No puedo creer que sea yo quien escribió la prosa sobre la condesa.”

Curiosamente, Pizarnik se refiere en su diario a La condesa sangrienta como el trabajo que más admiraba: un modelo para futuros proyectos de escritura, e incluso como la única manera para poder llegar a la “salud poética”. Lo más notable es que Pizarnik, en vez que evocar sus más distinguidos trabajos —como Extracción de la piedra de locura o Los trabajos y las noches, que por aquel entonces ya habían sido publicados y recibido numerosos elogios— volvió de manera persistente a este texto menor en apariencia. Un breve artículo, como ella misma lo solía llamar, que quedó casi totalmente olvidado por la crítica hasta hace poco. ¿Cuál es el porqué, entonces, del recurrente entusiasmo de la poeta y de sus evocaciones nostálgicas?

“La pura bestialidad.

Se puede ser una bella condesa y a la vez una loba insaciable”,

12 de marzo de 1965, Diarios

Aparecido por primera vez en 1965 en la sección “Lecturas” de la revista Diálogos, bajo el título “La libertad absoluta y el horror” y acompañado por ilustraciones de Leonora Carrington, La condesa sangrienta es uno de los textos más peculiares y enigmáticos de Alejandra Pizarnik, una escritura híbrida que desafía cualquier intento de clasificación. Moviéndose entre la reseña, el comentario, la glosa, el ensayo, el poema y el artículo, la argentina escribe acerca de Erzsébet Báthory —célebre condesa húngara que, a principio del siglo XVII, había sido condenada por haber torturado y matado a más de seiscientas jóvenes en su castillo de Čachtice—. Para narrar la historia —la de la primera asesina serial de la historia documentada, de acuerdo a algunas fuentes—, Pizarnik comenta, reescribe, sintetiza y traduce fragmentos de La comtesse sanglante de la escritora francesa Valentine Penrose, una novela biográfica que había sido publicada por Le Mercure de France en 1962, cuando Pizarnik todavía vivía en París.

A lo largo de ocho breves capítulos, cada uno introducido por un epígrafe —de Sartre al Marqués de Sade, pasando por Baudelaire, Miłosz, Artaud y Paz—, La condesa sangrienta nos deja contemplar, como las mismas Pizarnik, Penrose y Báthory lo habían hecho, una serie de escenas de tortura y crueldad delirantes, como la del cuerpo desnudo de una joven congelándose en medio de un bosque nevado, o la de “muchachas altas, bellas y resistentes” a las cuales se les aplicaban “atizadores enrojecidos al fuego”, se les cortaban los dedos con tijeras y se les cosía la boca, o la de los baños de sangre de la misma condesa, sangre de niñas vírgenes de “buena familia” que supuestamente permitía a Báthory “preservar su lozanía” y detener “la propagación de las execradas señales de la vejez”. Las vívidas imágenes textuales de Pizarnik permiten que el lector “contemple”, horrorizado, la “hermosura alucinada” de quien a su vez contempla y goza del dolor ajeno, de quien muerde y mastica la carne de sus víctimas, de quien se baña en la sangre de sus sacrificadas. El texto nos guía por los silenciosos y silenciados meandros del castillo de Báthory a un ritmo cada vez más extático, y es precisamente en las habitaciones más escondidas y oscuras donde la narración impersonal en tercera persona cede el paso a una en primera persona, al yo poético de Pizarnik.

Tímido y vacilante, casi como si tuviera miedo de dejarse ver —o de verse— en primera persona, el yo poético y narrante se revela en dos ocasiones a lo largo del texto, primero en el capítulo “Torturas clásicas”, frente a la escena de una “condena indolora”, donde las “sirvientas culpables” habían sido obligadas a trabajar desnudas ante la mirada de la condesa:

Esta escena me llevó a pensar en la Muerte —la de las viejas alegorías […] Desnudar es propio de la Muerte. También lo es la incesante contemplación de las criaturas por ella desposeídas. Pero hay más: el desfallecimiento sexual nos obliga a gestos y expresiones del morir (jadeos y estertores como de agonía; lamentos y quejidos arrancados por el paroxismo). Si el acto sexual implica una suerte de muerte, Erzsébet Báthory necesitaba de la muerte visible, elemental, grosera, para poder, a su vez, morir de esa muerte figurada que viene a ser el orgasmo.

Y lo hace nuevamente hacia el final de la narración, en el capítulo titulado “Espejo de la melancolía”,

los placeres sexuales… hasta pueden iluminar ese recinto enlutado [del melancólico] y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a la inmovilidad y al silencio. La cajita de música no es un medio de comparación gratuito. Creo que la melancolía es, en suma, un problema musical: una disonancia, un ritmo trastornado. Mientras afuera todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada, adentro hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto.

Sólo frente al inevitable vínculo entre la muerte y el orgasmo, Pizarnik deja de ser impersonal. Es justamente aquí cuando la “máscara” de la tercera persona cae y el yo, en palabras de la misma Pizarnik, empieza a “vibrar animado”, y se escapa del castillo de Čachtice, de los archivos consultados por Penrose, de su comtesse. “Vibra”, al hablar de un goce tan intenso, con un placer tan agudo y penetrante que nos deforma, y nos muestra, en nuestro mismo cuerpo deformado, la coincidencia entre orgasmo y muerte. Y “vibra” —¿cómo podía no vibrar?— al hablar del mal del siglo XVI, tan antiguo como contemporáneo: la trágica pérdida de la armonía rítmica con el mundo que experimenta un alma melancólica.

En estos breves y a la vez interminables momentos de vibración del yo poético, el objeto de la narración deja de serlo —un objectum, es decir, lo que está arrojado enfrente de nosotros—. La distancia, marcada el resto del texto por una voz impersonal, se disuelve y el movimiento hacia el objeto de la narración toma una dirección opuesta (agarrado, abrazado, en lugar de arrojado). Cuando el objeto ya no está afuera sino adentro, sólo puede haber cercanía, simultaneidad. El yo poético y narrante, dicho de otra forma, se materializa frente a una experiencia compartida: la de quien, como la misma Pizarnik, vive habiendo muerto ya demasiadas veces, la de quien seguirá viviendo al ritmo del “crecimiento de las uñas de los muertos”. Estos momentos, sin embargo, son breves, instantáneos, y cuando cesan, el yo deja de vibrar; regresa a ser una tercera persona; vuelve al castillo, a los archivos, al libro de Penrose, y se esconde nuevamente en un complejo y meticuloso juego de miradas, lecturas y relecturas, escrituras y reescrituras.

“Cuando leo, leo cada palabra aislada,

aun las preposiciones,

como si estuviera haciendo una autopsia”,

6 de noviembre de 1962, Diarios

Para Pizarnik, la línea de demarcación entre el proceso de escritura y el de lectura es muy frágil y difícil de trazar; leer y escribir son actos interdependientes, momentos distintos a la vez que indisociables, como nos muestran también sus diarios, escritos entre 1958 y 1971, donde las lecturas de la poeta son una presencia constante. Semana tras semana, mes tras mes, Pizarnik escribe casi compulsivamente acerca de lo que lee, toma nota de la Epístola a los pisones de Horacio, reflexiona acerca de La vida es sueño de Calderón de la Barca, comenta el diario de Katherine Mansfield, transcribe algunos versos de Eugenio Montale y, a veces, algunos pasajes de À la recherche… de Proust. Valentine Penrose debería aparecer en las entradas de la segunda mitad de 1962, cuando se publicó en París su novela sobre la condesa Báthory y Alejandra la lee. Es allí donde deberían de haberse mostrado las reflexiones de Pizarnik acerca de la lectura de La comtesse sanglante, lectura que anima, empuja y confluye finalmente en la escritura de La condesa sangrienta: el texto donde se materializa de manera más intensa y contundente la convergencia del leer y el escribir, el ejemplo por antonomasia de una poética de la instantaneidad de la lectura y la escritura. Pero entre los tantos nombres y títulos que apunta la argentina, Penrose sorprendentemente nunca aparece, así como tampoco aparece mención alguna a La comtesse…

Junto al misterioso silencio que envuelve la lectura de la novela de Penrose, en las entradas de la segunda mitad de 1962 empezó a aparecer de manera más sistemática e intensa una reflexión sobre el proceso de escritura. Si por un lado se “silencia” la lectura de La comtesse…, por otro, la poeta argentina nos revela la inquietud que está experimentando frente a la tensión entre poesía y prosa, su necesidad de reconciliar el yo poético con el yo narrante, y sobre todo nos revela un deseo cada vez más urgente y frustrante de narrar:

26 de junio

Quiero escribir cuentos, novelas, quiero escribir en prosa. Pero no puedo narrar, no puedo detallar, nunca he visto nada, nunca he visto a nadie. Tal vez si me obligaran a ver, si me obligaran a expresar fielmente lo que veo…

27 de septiembre

…Lo malo es que escribo poemas. Debiera trabajar en una sola prosa larga: cuento o novela o poema en prosa. Un libro como una casa donde entrar a calentarme, a protegerme …

1 de octubre, lunes

¿Qué escribir? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿De qué manera? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué?

Pizarnik seguirá planteando las mismas preguntas y expresando los mismos deseos en años sucesivos: el deseo frustrado de una prosa aparentemente “inaccesible” e “idealizada” que aparece hasta la entrada del 12 de marzo de 1965, cuando el nombre de Erzsébet Báthory emerge por primera vez. “Escribir todo el día. Todo el día buscar nombres”, escribió Pizarnik en su diario, y prosigue: “Construir mi figura. No transfigurarme. […] Ensayo sobre la condesa Báthory”.

“Cuando fueron en busca… no la encontraron

porque se había comido a sí misma, por descuido,

mientras se miraba en el espejo”,

24 de diciembre de 1962, Diarios

La “belleza convulsiva” y delirante de Erzsébet Báthory, capturada por Valentine Penrose, es lo que obliga a Pizarnik a ver y verse; se trata de un objeto en apariencia distante que la poeta examina, lee, sintetiza y traduce con una meticulosidad sin precedentes. Su belleza —la de Báthory, pero también la belleza estética de la novela de Penrose— era el límite que necesitaba Pizarnik para “interrumpir el exceso de profundidad”, el límite que le permitiría acceder a “una libertad (y acaso una profundidad) que jamás me conceden mis propias fantasías, desligadas de todo detalle concreto”, como afirmó alguna vez en su diario. Es precisamente por eso, creo, que Pizarnik siempre elogió su La condesa sangrienta, evocándolo una y otra vez como su escrito más logrado: un vehículo para llegar a la “salud poética”. La comtesse sanglante de Penrose —según la misma Pizarnik escribe al comienzo de su Condesa— es aquel “vasto y hermoso poema en prosa” que obligó a la argentina a unir su “don poético” y “su minuciosa erudición”, a ver y combinar “los datos reales” sin alterarlos, a narrar y narrarse dando vida a su propio poema en prosa.

El “yo narrable” es “frágil y contingente”, escribió la filósofa italiana Adriana Cavarero. Se trata de una “singularidad expuesta en espera de ser narrada […] la unidad del yo, que el deseo de ser narrado hace manifiesto, encuentra en otras historias su íncipit indispensable”. Un íncipit que Pizarnik parece haber encontrado en la condesa Báthory, gracias a la cual logró alejarse de sí misma y, desde aquella distancia autoimpuesta, pudo observarse, leerse y escribirse. Tal vez sea por eso que cuando Pizarnik estaba internada en el Hospital Pirovano, un año antes de intentar nuevamente el suicidio, la poeta argentina escribió en su diario que había sido ella la autora del “Libro Condesa”. El único libro que le hizo sentir que no “cercenaba [su] persona”, el espejo frente al que podía reconocerse a sí misma y reconocer su propio estilo.

No es una coincidencia, pues, que para el epígrafe de la sección más intensa y personal de La condesa sangrienta, “El espejo de la melancolía”, Pizarnik eligiese un verso revelador de Octavio Paz sobre el Marqués de Sade: “¡Todo es espejo!”. Y aún más reveladores, quizá, son los versos de Paz que siguen al que Pizarnik tomó para su epígrafe; versos que están presentes de manera invisible y silenciosa a lo largo de su “Libro Condesa”, y que ofrecen una importante clave de lectura para entender el enigma detrás de La condesa sangrienta:

¡Todo es espejo!

Tu imagen te persigue.

El hombre está habitado por silencio y vacío.

¿Cómo saciar su hambre,

cómo poblar su vacío?

¿Cómo escapar a mi imagen?

En el otro me niego, me afirmo, me repito,

sólo su sangre da fe de mi existencia.

La “condesa sangrienta”, Erzsébet Báthory (1560-1614)

Eva Castañeda, Ensayos para una historia de economía doméstica, Elefanta, Ciudad de México, 2023, 120 pp.

¿Es posible obviar que la vida también es esto? Una puesta de sol a través la ventana del cuarto de lavado, una velada cadenciosa junto a la lavadora, el gris sin más de las calles que recorres diariamente hacia el trabajo, un dobladillo, un botón, el trozo de una media. ¿Es posible que sea otra cosa? ¿La poesía finalmente puede hablar sobre la vida? En Ensayos para una historia de economía doméstica, Eva Castañeda (Ciudad de México, 1981) no sólo funda una poética de lo cotidiano sino que también lo ensaya. Ensaya las representaciones del mundo desde lo privado de los rituales domésticos hasta la historia sanguinolenta y represiva de América Latina. El arroz se arruina mientras pensamos en lo que significa perder un cuerpo, amputarlo, desaparecerlo. ¿Cómo conciliar ambas realidades? Es posible en tanto que ambas son, existen, se entrelazan. Una piedra de río no es menos real que un monte o un pico nevado (ninguno, por cierto, roza el cielo). La fuerza no radica en el impacto heroico sino en el hoy, el mañana y lo que sigue. Un día nublado y reconfortante conversaba en la sobremesa con un amigo que sentenció de pronto: “El amor es un mensaje de texto”. Algo chirrió, resentido, en la madera de mi silla. No supe a qué se refería, si hablaba del sentido efímero y polvoriento de la relación amorosa o de otra cosa. Leer Ensayos para una historia de economía doméstica es descubrir una revelación que surge a borbotones para recordarnos que los monumentos se construyen piedra sobre piedra. La relación amorosa sucede en los confines de los pequeños ritos como doblar la ropa, lavar la loza, cepillarse el cabello. Vivimos la historia cotidianamente. Es un conjunto caleidoscópico de hogares contrastantes y al mismo tiempo compartidos. La identificación de las costumbres privadas nos hermana y constituye parte de nuestra cultura. Castañeda nos arroja una reflexión profunda: lo amoroso es también político, económico, social, lingüístico; jamás aislado, puesto que nada puede habitar de esa manera. Aquí, como en cualquier sitio, la pureza no existe: la literatura es porosa como lo real, escrita con muchas manos. De sus influencias, valga mencionar algunas citadas por la autora: César Vallejo, Roque Dalton, Miyó Vestrini, Carmen Berenguer, Rosario Bléfari, Edna St. Vincent Millay, Inger Christensen, Annie Ernaux, Cristina Peri Rossi, y otras que probablemente han quedado veladas. Ensayos para una historia de economía doméstica supera las fronteras de los géneros para darle vida al texto, permitirle respirar y llenar sus pulmones, consciente de que en la contaminación y la mezcla yace su potencia.

Aquella tarde húmeda en que conversábamos sobre la identidad del amor fue, por supuesto, una plática suscitada por la lectura de esta obra. Quiero decir, modificó el curso de nuestras historias; la mirada se afectó como el pequeño doblez de la página de un libro que señala: vuelve aquí. La buena literatura suscita esas preguntas, conversaciones a oscuras y lluviosas que modifican el curso de nuestras vidas con una sutileza que corremos el riesgo de dejarla pasar. En ello radica la mirada de Castañeda, tan precisa y sutil para encontrar en la cercanía (inadvertida con facilidad) el hallazgo poético. Con fuerza y sin pudor muestra su visión en torno a la violencia en países latinoamericanos y en las relaciones humanas desde lo político, lo económico, lo histórico y social, ejerciendo con vigor la crítica literaria y desplegando su postura frente a la tradición de la poesía mexicana. Este libro posee una vena ensayística extraordinaria, inteligente y mordaz. La poética de Castañeda consiste en rescatar la memoria histórica de un continente. Sin embargo, se asegura de recordarnos que un continente o un país es también su gente, tú y yo, nuestros acuerdos y desacuerdos.

Ensayos para una historia de economía doméstica es una revelación valiente, sensible, determinada, comprometida. Mentiría si dijera que no duele. No es un libro de poemas para irse a la cama temprano y caer en un sueño tibio, algodonado y manso; por el contrario, producirá en el lector algo que quizá se sienta como un golpe en la mandíbula. Claro que uno recibido con satisfacción y agradecimiento: un golpe versado. En palabras de la autora: algo de lo que digo aquí se identifica contigo porque lo aparentemente privado, nunca lo es. Por ejemplo, los asuntos de la res pública: el aumento del IVA y un suspiro. ¿Alguien acaso vive sin pensar en dinero? La autora rompe con lo que comúnmente se asume por poético. Se desviste de las prendas solemnes y de la suma interminable de metáforas y palabras cristalinas para hablar de frente sobre un miedo atroz, común y generalizado por nuestra mirada capitalista que gobierna la integridad de la vida, los cuerpos y todo lo político que supone doblegarse ante el capital.

El matrimonio no está exento de ello. Lo amoroso no habita en la utopía de la isla paradisiaca, sino en el aquí y ahora, aterrizado, con los pies descalzos sobre el suelo. Tierra, piel y hueso. Dinero, deudas, renta. Separación, pérdida, violencia. Frontera, revolución, mercado. Cansancio, mucho cansancio. Habrá que transformar el mundo antes de amar. El mundo y sus alianzas se reducen a la misma disyuntiva: tus muebles o los míos. No hay mejor evidencia de la relación comercial que la ruptura amorosa. Las fronteras se yerguen con una alambrada. Somos de nuevo un territorio, dejamos de compartir la lengua. Éramos dichosos mientras nuestros países —es decir, nuestros cuerpos— armonizaban en un intercambio de bienes y materias primas. Un intercambio indisoluble hasta desenterrar la propiedad.

Eva Castañeda no duda en tirar del cordón para devolvernos a la tierra. Una vez allí, obligados a abandonar la caverna, nos inyecta una luz. Descubrimos al fin que se trata de una carta, una carta de amor. Querido Karl, he leído esa inmensa carta de amor que escribiste en 1867, llamada Das Kapital. Querida Eva, he leído esa inmensa carta de amor llamada Ensayos para una historia de economía doméstica.

Y que sea la rebelión , entonces.

***

El origen de la familia, la propiedad privada y el estado (I)

La libertad fue una ilusión dada por relatos que escuché como si fueran una canción interminable.

Y entonces, no entendí

que nuestra historia se resolvía en términos jurídicos, no poéticos.

Y entonces, no entendí

cuando él lloró espantado porque cerramos la puerta de una casita de 60 metros cuadrados. Ahí empezó nuestra familia. Más tarde fuimos al supermercado a comprar lo que sería la primera despensa de muchas despensas más. ¿Qué se compra la primera vez?

Juntamos los salarios y una pequeña historia de economía doméstica empezó.

Hasta aquí todo bien,

me dije. Se dijo.

Teníamos veintitantos y a esa edad todo.

Igual que tú creí que fue el amor, esa abstracción infinita, pero fue el sexo y en ese entonces yo no sabía gran cosa, menos que era una categoría política y económica. Sólo creí en sus manos y en todas las palabras que me decía. No estuvo mal, pero no podía ser lo único.

Así empiezan todas las historias.

La tuya también, ¿verdad?

Karl Marx enamorado

¿Es posible imaginar la vida de un revolucionario sin que esté atravesada por el amor?

Alguien.

La economía y la política son como un ovillo que va perdido,

porque mira, dices que no hay trampas,

sin embargo, yo las veo por todas partes:

alienación se convirtió en una marca de ropa.

Por eso amor y dinero.

Por eso amor y mercado.

Por eso amor y las quejas.

Habrá que transformar al mundo antes de amar.

Te lo dije así, con voz bajita, y viéndote a los ojos

como quien busca entender algo sagrado en medio

de una tolvanera.

Luego ese empeño por decirte que sí había tiempo,

aunque era falso porque aquí uno va a rastras

esperando llegar intacto al momento exacto de otro cuerpo,

uno igual de atrofiado por el desvelo,

porque amor y cansancio, amor y trabajo, amor y las cuentas.

Es que no pensaste que todo esto se trataba de entender

el cuento de los que tienen contra los que nada.

Es como activar el mecanismo de algo estropeado.

Transformar su marcha, reavivar los pedazos y hacer que todo reviente.

De eso te estoy hablando.

Teoría de lo discontinuo

(: naturalmente esto no es ficción)

La única vez que estuve en mi peso ideal

fue cuando descubrí que tenías

un romance con la reportera.

Es que me deprimí.

En ese tiempo el silencio atravesaba la ciudad y yo

andaba por la calle pensando en el amor y en la política

o mejor dicho, lo político.

Entonces, me partía la cabeza entre lo discontinuo

y mi peso ideal dejó de serlo.

Me repetía que la Revolución y ella tan lejos,

igual que nosotros, porque me estaba yendo

y tú no te enterabas y yo no te decía.

Entonces, acepté el derrumbe,

la añoranza por el estallido

y hasta pinté una barda que decía:

“Lo romántico es político y el sistema no funciona”.

Me sentí mejor.

Un poema sobre El arco y la lira

El señor poeta dijo:

Un sauce de cristal, un chopo de agua,

un alto surtidor que el viento arquea,

un árbol bien plantado mas danzante.

Terminó el poema y todos aplaudieron.

Pasaron los años y algunos siguieron aplaudiendo.

Con pies de plomo el señor poeta recorre la poesía,

la mexicana, por supuesto.

La del formato versito punto y coma que de tan vertical, jerárquica

y si cantadita, mejor.

Su revelación es un arco y una lira.

Letárgico.

Una línea delgadísima que de tan estrecha

se nos rompe,

se nos rompe,

se nos rompe.

Que yo nunca entendí

al poema etéreo.

Su signo masculino.

Lo arbitrario.

y que estos nunca se enteraron que los poetas bajaron del Olimpo.

No todos, algunos sí

y anduvieron

otro camino.

Un lenguaje.

Lo histórico

La bala

El hambre

y La muerte

Todo eso dijeron.

Incómodo el señor poeta porque lo feo no se dice,

aunque tiene un nombre.

Es que lo político y el poema no se llevan,

dijo.

Aquí se prescribe, se dice por dónde y cómo,

dijo.

Aquí obedecieron.

Acataron,

cedieron,

dijeron que sí.

La aceptación.

No de todos,

aunque muchos dijeron que sí.

Su poesía bien lavada

bien planchada

bien portada

letárgica.

Versión del inglés y nota introductoria de Mercedes Alvarado.

Victoria Amelina tenía 37 años y, pese al conflicto armado, había decidido permanecer en Ucrania. Publicó dos novelas, un libro para niños y comenzó a escribir poesía en febrero de 2022, a partir de la invasión rusa a su país, cuando entendió que “escribir ficción es inútil frente a una realidad que sobrepasa a la literatura en intensidad”.1

Incansable y con gran determinación, Amelina volcó en los últimos años todo su trabajo literario, intelectual, físico y emocional en el registro de los crímenes de guerra perpetrados por el gobierno ruso. Activa en redes sociales, encuentros literarios y foros internacionales, estaba convencida de que los derechos humanos no eran asunto únicamente para abogados; por eso documentaba y escribía tanto como le era posible. Al momento de su muerte, el pasado 1° de julio, trabajaba en un libro de no ficción sobre la experiencia de las mujeres ucranianas durante la invasión militar que lleva por título Looking at War: War and Justice Diary (Mirando a la guerra: Diario de guerra y justicia).

Amelina ha sido recordada por colegas y amigos como una mujer amable y generosa que trabajó por acercar la literatura a poblaciones periféricas gracias a la fundación de dos festivales literarios en New York (Donbas) y Kramatorsk. La escritora —galardonada con el Premio Joseph Conrad en 2021 y finalista del Premio de Literatura de la Unión Europea en 2019— decidió que, por seguridad, su hijo de diez años viviera en Polonia mientras ella seguía trabajando en sus proyectos de documentación, escritura y gestión cultural. Este año se publicará en inglés la traducción de su novela Dom’s Dream Kingdom (Un hogar para Dom), que también fue traducida al castellano y editada por el sello Avizor en España.

El pasado 27 de junio Amelina se encontraba cenando en una “zona segura” en Kramatorsk —una pizzería que era punto de encuentro para la población civil y corresponsales internacionales—, cuando un misil ruso impactó en la zona. La acompañaban el escritor colombiano Sergio Jaramillo Caro, el diplomático Héctor Abad Faciolince y la periodista Catalina Gómez, quienes sufrieron heridas leves mientras que Amelina tuvo graves lesiones en el cráneo que finalmente llevaron a su muerte el 1° de julio.

Compartimos con ustedes dos poemas de Victoria Amelina.

—La traductora

Poema sobre un cuervo

Sobre un campo de primavera estéril

hay una mujer vestida de negro

llorando los nombres de sus hermanas

como un ave en el cielo vacío

las llorará a todas fuera de sí misma

la que voló muy pronto

la que rogó por su muerte

la que no pudo detener la muerte

la que no dejó de esperar

la que no dejó de creer

la que todavía pena en silencio

las llorará a todas a través de la tierra

como sembrando el campo con dolor

y del dolor y el nombre de las mujeres

sus nuevas hermanas crecerán desde la tierra

y cantarán nuevamente la dicha de la vida

pero ¿qué hay de ella, la cuervo?

permanecerá en los campos por siempre

porque sólo este grito suyo

sostiene a todas esas golondrinas en el aire

¿escuchas cómo llama

a cada una por su nombre?

Sirenas

Sirenas de ataque aéreo por todo el país

Se siente como si todos fueran llevados afuera

Para su ejecución

Pero sólo una persona es el blanco

Generalmente, quién está en el límite

Esta vez no eres tú; todo despejado.

1 En entrevista con Natalya Korniyenko, mayo 2023. Texto completo disponible en inglés en https://chytomo.com/en/victoria-amelina-no-words-are-needed-after-a-tragedy-all-words-slide-into-a-whirlpool/

Mamíferos

La culpa es del calor variable de mi sangre

la tibieza colmada del cuerpo cuando estás.

El negocio que hacemos es animal.

No olvides

el colchón de una noche de junio,

el sueño del invierno.

Lo que las manos hornearon juntas.

Y tampoco olvidemos

la tarde oscurecida en ruta de montaña,

la lluvia por camino de tierra,

nuestros roles sincronizados.

O el gesto compartido de comprar dos paraguas

y esperar en el centro de una selva

que el agua se desborde

hasta mermar.

El hilo fantasma

LA BALANZA SE INCLINA hacia vos.

Sólo a veces regresa hacia mi lado

a otorgarme unos días,

a devolverme el nombre.

Mi persistencia recupera tus gestos.

Aprendo a ajustar el equilibrio,

a traerte con paciencia hacia mí.

Atrapada en la tarea de alcanzarte,

dilapido mi propia creación.

Te espero en una fiesta a la que no vas a sumarte.

Sólo vendrás a rescatarme

de un peligro irreal.

***

DEJO CAER UN HILO largo de té

agua especiada que cae sobre tu taza

sobre tu vida

(tu vida de hombre ávido entre muros).

Vuelvo despacio a morder la tostada.

Desafío una regla convertida en sentido,

el ritmo arbitrario de este reino.

Una contienda de miradas, sonrisas

inicia otra más grande

hecha de piel, temblores

palabras

que se bordan en los pliegues ocultos

para no hablar.

LOS DÍAS SE SUMAN hasta ser un pasaje, vivo

en el espacio material de mi presencia

no hay soledad sino un eje suficiente.

Pequeñas partículas vuelven a unirse, puedo crear

cualquier conjunto, mirar la lámpara

pasar nudillos por la pared rocosa

aceptando las marcas.

Dejar que ocurra

una metamorfosis en la casa propia

una tierra encendida y desarmable

un camino no fijo que es mi vida.

Crisálida que se abre cada vez

de la que salgo con la piel desprendida,

con la belleza de lo muerto y lo vivo.

TU AUSENCIA ES como era, un camino.

Antes le temía.

El nuevo corazón es expansivo, en eso

se parece al primero.

Vuelvo a abrazarte, toco una distancia.

Mi emoción

se impregna de lo que no tendré.

Hay un imán en la parte encendida

es la memoria de un brazo enlazándose.

El modo frío de la cuadra nocturna,

de la rambla sin luces entre faros.

Trajiste algo mío que probé.

¿Qué ejército no visto me dejaste?

Cada ser suma su pequeño dispositivo,

a la cueva forjada.

Del bosque del silencio sale un chillido

(un pájaro avisando).

Del fondo de mi cuerpo sale un deseo

de dar y ser tomado.

Te pienso

como el punto movible de algún mapa.

Universo sin puente a esta amplitud

donde vivo en la tierra con el sol

entre secretos muertos que ya no matan.

La noche es más salvaje.

El pasado está ahí, la vida

tiene sus costos.

Perséfone probando el sabor ácido de la granada

habitando los seis meses de invierno.

Para estar viva, reconocer la muerte

separarse del barco familiar.

Después de abandonar la pista,

de abandonar tu gesto acorralado

(furioso)

la vida se vuelve simple.

Regreso

graduada en algo.

El sueño que viví dormida

quiero soñarlo ahora despierta,

no siendo dos ni una

fracturada y entera.

Me reúno conmigo, vos seguís viviendo.

El fantasma dejó su vacío, esto

es historia.

Miro los árboles, son mi insistencia.

Alcanzo una ventana que puedo abrir completa,

pienso en lagos muy claros, en horizontes quietos

en madera cortada preparándose.

En esa chispa con la que todo empieza.

* Poemas pertenecientes al libro inédito La extraña raíz.

ESTA NOCHE

parece insinuarme algo

miro al cielo

las nubes me arrebatan un pedazo

de luna y con ella su luz

es curioso

mi gata juega entre las plantas

casi no puedo distinguirla

por un instante

me sorprende la belleza

de lo que tiende a perderse

en la oscuridad

UN PÁJARO VOLÓ

hasta un techo alto de tejas azules

y se estrelló

su cuerpo todavía con vida

cayó al suelo

pude ver el momento justo

en que su corazón dejó de latir

fue extraño

no sentí pena

sólo curiosidad por la muerte

(De La maleza del jardín, 2021)

SE REFUGIAN

de la lluvia

en un local de comida rápida

se corta la luz

y detrás de los vidrios

se los puede ver sentados

fingiendo estar

varados en la ruta

imaginan la extinción de la humanidad

¿por qué nos miran como si fuéramos animales?

“porque estamos en una jaula”

la ciudad se apaga por unas horas

ellos se sientan a mirar la oscuridad

la lluvia los contiene en su respiración

y la vida no es más que eso

TODO LO QUE TENGO lo sirvo

sobre la mesa materna

mamá mira el plato

y me da un vaso de agua

de las formas del pasado

aprendí que el vacío es la constante

las partes se unen

por donde la ausencia de materia

deja su grieta

no podías vivir con eso

33 años dedicada al diálogo

con la naturaleza desde tu patio

y nunca comprendiste

que ni era el mismo pájaro

apenas si era el mismo árbol de la infancia

las aves del mar

¿no las escuchás migrar

más allá del oleaje?

¿tanto miedo le tenés al mar?

no sentís

cómo brota la lava de los volcanes

hacia el océano

la tierra necesita espacio

y sangrar sus ríos de fuego

la lava petrifica todo a su paso

¿no es ese acaso el espectáculo de la eternidad?

la vida es bella y negra

como una piedra

nacida de las entrañas de la tierra convulsionada

y vos ponés tu piedra

sobre la mesa materna

la tristeza honda

de haber nacido

como lava

llorás

porque no tenés idea

cómo hacer que las cosas

permanezcan

en la mesa

los cubiertos

el mantel las

moscas

zumbando

y tus entrañas

machucadas

negras

y duras

servidas

para que alguien más la vea

es tu mamá

la que recalienta la cena

te da de tomar otro vaso de agua

sos hija del desierto

lo sabe

ella te parió de la nada

perdés perspectiva

olvidás del vacío

de la oscuridad

del silencio

la obsidiana

que arrastra años de historia y antimateria

tu cuerpo esta ahí

servido

como piedra autorreferencial en el plato

ante tus ojos de niña

que los ojos de tu madre reflejan

qué querías ser

qué temías que sucediera

si fueras una jaula vacía

serías mejor que este cuerpo inerte

si tan sólo supieras

cómo hacer que tus partes

se queden con vos

y que tu interior

no sirva de adorno en esta mesa

si tan sólo pudieras hacer

que lo que es del alma

se quede con vos

adentro

ahuecando hacia adentro

y no rompiéndolo todo hacia afuera

tengo alma de lava

mamá la mesa está servida

mirame

voy a caerme

de este plato

y rodar

hacia el patio

voy a ser abono para

la raíz de nuestro árbol

o una hermosa ofrenda para esta tierra

te lo juro

mañana seré

naranjo en flor

lo juro mamá

voy a tener las hojas verdes

y apuntaré al cielo

con todas mis fuerzas

intentaré asestarle a alguna nube

para que sangre

su lluvia torrentosa

y vital

sobre nuestro desierto

seré verde

y sana

te lo juro mamá

mañana seré

un naranjo en flor

y le hablaré al mundo de amor

con mi sola presencia en el jardín

no necesitaré voz

tendré hongos y raíces

y una familia en los patios vecinos

estoy lista

mañana seré un naranjo

y le traeré a esta mesa

mis mejores frutos

(De Técnicas de supervivencia, 2020)