María Negroni, El corazón del daño, Literatura Random House, México, 2022, 144 pp.

Podemos llegar a este libro como quien amanece en el rencor y en el idioma, deslumbrados y aterrados por un daño que no sabe si podrá decir o decirse: el daño infligido por la madre. Podemos llegar a este libro sin previo aviso y hallar alta literatura y alto daño.

Un libro en la asfixia, el asma que respira con dificultad entre sus páginas, la angustia de la primera herida, la que todo vertebra. De pronto leemos esta frase como un látigo: “Mi madre: la ocupación más ferviente y más dañina de mi vida.”

Puede ocurrir, tal vez ya a la segunda página, que hagas una marca grande en la hoja y quieras retenerla. Poco después sabrás que son tantas las páginas, las frases en las que detenerte, que habrías de transcribir de nuevo el libro completo, y ni siquiera deseas ser Pierre Menard, tampoco Cervantes.

También podemos llegar a este libro habiéndonos acercado a otros libros imprescindibles de María Negroni (Buenos Aires, Argentina, 1951). Porque viniendo de otros libros suyos encontraremos alta literatura y alto daño, sólo que el daño de este corazón vibrará generando muchos ecos, hilos de una voz que son siempre hilos umbilicales, herencia, modos de una matria atroz.

Hay muchas cuestiones medulares en este libro, que no se agota en ninguna lectura porque no es superficie sino profundidad (esa cualidad imprescindible). Enumero algunas de las posibles.

La primera tiene que ver con que no estamos ante un problema de memoria sino ante un problema gramatical. Es una cita del poeta francés Emmanuel Hocquard que acabo de parafrasear y sitúa la temperatura de este libro, seguramente porque la alta literatura es siempre hambre de forma.

¿Y si la forma es uno de los nombres del ritmo? Aquí lo es: fragmentos separados por blancos entre sí que forman un continuum en los que entran muy distintas propuestas: breves recortes narrativos, reflexiones metaliterarias, suma de citas propias y ajenas, resta de citas propias y ajenas, ensayos luminosos y concisos, todo siempre tan conciso, tan elegante y rítmicamente conciso… Una colección de miniaturas que son las cicatrices verbales que supuran del amor y del daño.

Sin embargo, en medio de ese ritmo, la profundidad extraordinaria de una vida: la casa familiar, el irse, la clandestinidad revolucionaria, la migración a Estados Unidos, el descubrimiento del sí a través de la escritura.

Creo que toda la obra de Negroni es hambre de forma: la del diccionario ordenado alfabéticamente en ese conjunto prodigioso de entradas ensayísticas que es Pequeño mundo ilustrado (Girona, Wunderkammer, 2019), donde encontraremos la J de Juguetes o la C de Casanova; la del libro titulado Exilium (Madrid, Vaso Roto, 2016), en el que los poemas están centrados en la página que ocupan exactamente, de modo que hallamos 52 textos de respiración acompasada donde el signo no se repite mecánicamente, sino que se armoniza como lo hacen los organismos que son conscientes de la presencia de otros individuos de su misma especie; la de sus ensayos, la de sus textos inclasificables. (Aunque quizás toda la obra de María Negroni sea un conjunto de textos inclasificables y esa sea una de sus grandes cualidades: no se deja solidificar, momificar, constreñir).

Una segunda cuestión medular es que no necesitamos hablar de hibridez genérica, no necesitamos decir si es o no una novela ni tampoco autoficción ni si es una autobiografía o no, ni si es una suma de crónicas o versos o aforismos, aunque participe de todo ello y vengamos, claro, de preguntarnos qué clase de texto tenemos delante y sepamos que ninguna categoría le sirve plenamente. Hay una reflexión de la autora en su ensayo El arte del error (Madrid, Vaso Roto, 2016) donde habla de ese viejo malentendido de las categorías, los géneros y las escuelas. En ese viejo malentendido nos movemos como peces que se asfixian porque la intensidad del lenguaje literario nos asfixia.

Ocurrirá en este libro que las potencias del poema atraviesen todas las formas de la prosa o viceversa, no importaría el orden porque lo que sí es relevante es que la madre es infinito Aleph, es innombrable, es cegadora, es alfabeto propio de un lenguaje imposible que tiembla y aúlla, que arde:

Todo libro debe arder, quedar quemado.

Ese es el premio.

Hay una tercera cuestión medular de este libro: si escribir es tramposo, ¿cómo escribir sin escribir?, ¿cómo salir de la trampa o escribir conociendo la trampa?

Lo anota la autora: escribir “decora el dolor, le pone plantitas, fotos, manteles y después, se queda a vivir ahí para siempre, en la capilla ardiente del lenguaje, confiando en que nada pueda agravarse porque si ya duele, ¿cómo podría doler más?”

Para evidenciar esa trampa, Negroni conversa con voces imprescindibles a lo largo de toda su obra. En este libro es una cuestión vertebral que pasa por las buenas y malas lecturas, y cuando lee mal una obra, se pregunta qué significa esa conversación ininterrumpida. Además, otros libros suyos arrancan de esa misma experiencia de lectura: ahí está Archivo Dickinson (Madrid, Vaso Roto, 2018), en el que se propuso la abrumadora y hermosísima tarea de hacer hablar de nuevo a Emily —o su análisis de la obra de Alejandra Pizarnik.

La cuarta cuestión medular tiene que ver con los órganos de la escritura. Podríamos imaginar que la escritura se asociaría al ojo, o al oído, o a la lengua. Pero El corazón del daño se propone escribir “con una mano arrancada a la infancia”. Porque de pronto se hace visible esa pregunta tramposa de si escritura y vida son cosas separadas, de si cuando se deja de escribir se vive o a la inversa. Y fundamentalmente, si puede decirse que quien escribe sabe, que su reino es el del saber.

Escuchar lo que vive en “las palabras no escritas” me parece una de las claves para acercarse a la obra de Negroni, como puede leerse en la dedicatoria de su novela La Anunciación (2007). Un epígrafe inicial del cineasta Jean-Luc Godard (“Je cherche la pauvreté dans le langage”) [“Busco la pobreza en el lenguaje”] señala precisamente la tarea de Negroni: abrir un espacio primero, un vacío que está colmado de pulsaciones sonoras aún no convertidas en palabra, un no saber, lo que está antes de un lenguaje racional, instrumental, el que ha perdido cualquier posibilidad de ser vibración, de ser ritmo, de dar cuenta.

Así, El corazón del daño hace visible, audible, decible, lo que en un momento determinado en Exilium nombró como “epistemología/ del no saber”, esas paradojas a las que nos enfrenta permanentemente la obra de Negroni.

Una autora que nos ha acercado a la palabra asombro a través de los territorios de lo irracional, lo alucinatorio o lo onírico, que se ha interesado por la ciudad gótica, por los espacios de la literatura gótica y que aquí ofrece uno de los textos más potentes y perturbadores, más imprescindibles del conjunto de su producción.

Porque una palabra aparentemente doméstica como memoria recuerda que toda palabra es distancia y extrañeza, toda palabra muerde: sólo es cuestión de prestarle la suficiente atención.

ésta es la luz blanca de los pasillos. no tiene el resplandor del cielo ni la tersura de pelajes o flores. pero su lenguaje conoce los términos exactos para entrar en toma y daca con la carne. sabe que no debe parpadear a ninguna hora del día porque la muerte es un tejido que asedia todos los minutos. “no debes moverte o te deja secuelas la raquea”, te dicen los ojos como aguamarinas que te miran con firmeza. piensas que tras el vidrio la luz blanca ha fijado también los ojos en ti y ahora es una luna que orbita en torno al calor rojo de tu cuerpo. “flojita y cooperando”, te dices y te entregas a la retina de luz fría.

algo como agudeza. algo parecido a los oídos del lebrel. a los ojos de los gatos. sólo un instante. aquél en que observé ¿oí? a la cirujana que hablaba recargada en una pared. mi amiga estaba de espaldas. y la cirujana, morena, cabello negro, ojos tímidos y maquillados, me miraba. hizo ese gesto tan mexicano del albañil que no sabe si terminará la barda hoy, del abarrotero que “ahora te la debe”. la vida es un acantilado del que cuelgan unas raíces. de ahí te sostienes con eso que es la mente, te dices. si puedo pensar todavía, te repites, es que no soy una barda tan frágil.

había césped. y escalones bajo el césped. la bicicleta traqueteaba sobre los escalones. yo daba vueltas montada en ella por un circuito cuadrado de escalones. había millones de flores rosadas sobre el césped bajo el sol de mediodía. eran tantas que cuando nacía una nueva empujaba por debajo a otra. así que el día, sin animales, se movía constantemente en explosiones de florecillas. les pregunté “¿ustedes son los mayitos de la Calzada de los Muertos de Teotihuacan?” no respondieron. una nube de analgésico les tapó la boca.

* Poemas pertenecientes al libro Material hospitalario, que obtuvo el Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2022.

Paraíso artificial / 2008-2023 / madera, cerámica y bronce

Jacaranda / 2021 / semillas / 25 x 25 x 10 cm

Botón / 2020 / papel mixta / 70 x 62 x 62 cm

Pasto / 2022 / madera y papel / 25 x 24 x 25 cm

Alga / 2022 / PVC / 30 x 30 x 30 cm

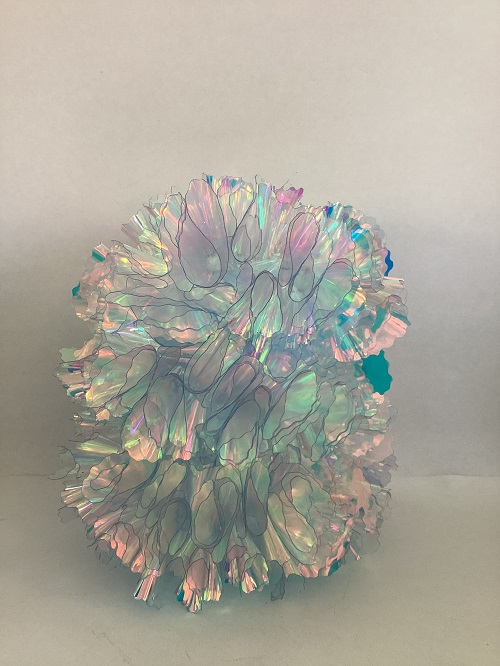

Híbrido / 2023 / PVC / 36 x 50 x 41 cm

Briozo / 2022 / PVC / 27 x 27 x 27 cm

Esponja / 2021 / Papel / 40 x 30 x 20 cm

Talofita / 2022 / madera, hueso y PVC / 59 x 38 x 34 cm

Nuevas especies / 2023 / PVC / 18 x 20 x 29 cm

Germán Carrasco: En Arte de vaticinar (1970) está el poema más hermoso que se ha escrito, quizá, sobre la Unidad Popular o sobre la poesía misma. Ambas pueden ser la mujer que se lanza al tren y cuyas partes saltan por todos lados y que el poeta debe reconstruir. Muere una forma de expresión, una forma de comprender el país. Me pregunto si eras consciente del poder de la imagen —la mujer como la poesía o una forma de gobierno— o si hubo algo inconsciente. Vaticina, además, lo que ocurrió después.

Hernán Miranda Casanova: Para mí es notable que un poema escrito en la soledad del poeta pueda prefigurar el futuro. Validaría la idea de que el arte “vaticina” lo que va a pasar. Curiosamente, un comentarista escribió con frustración que en el libro “no se vaticina nada”. También me comentó un librero que una persona compró el libro pensando que era un manual de magia para aprender a adivinar el futuro. Y quizá le haya servido… El poema tuvo su origen en un recuerdo de infancia que me marcó y que tuve en la mente durante muchos años, y que un buen día se convirtió en lo que es. En verdad, pienso que hubo algo inconsciente respecto de su significación.

Los poemas de Arte de vaticinar fueron precedidos de varios premios obtenidos en 1969, lo que me estimuló a publicarlo. Antes había escrito un par de poemarios nonatos que sabiamente no llegaron a imprimirse y se fueron a la basura. Los premios fueron de un concurso de la FECH (primer premio), otro del concurso Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago (mención honrosa), otro de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile (primer premio compartido con José Ángel Cuevas) y el primer premio de un concurso para poetas de menos de 30 años convocado por la Juventud Comunista que tuvo un jurado de lujo: Pablo Neruda, Jorge Teillier y Juvencio Valle. Me comentaron que a Neruda le interesaron los poemas, pero, en mi timidez, no se me pasó por la cabeza pedirle un prólogo como muchos acostumbraban hacerlo.

Una de las cosas que más me llama la atención en Arte de vaticinar es cierto bestiario, pero que, exceptuando la cabeza de toro colgada en la carnicería, trata de insectos. Hay un poema hermoso de Montale, se me viene a la cabeza —no estoy acusando influencia—, en donde a su amada Drusilla le dice Mosca. Hay un hermoso poema de amor en donde los amantes andan un poco como insectos furtivos, o haciendo cripsis o camuflaje, y cuando ella se va, él definitivamente se convierte en algo como un insecto.

Desde niño me llamaron mucho la atención los insectos y he seguido interesándome en ellos. Me ha sorprendido mucho que tengan sus propias vidas, como mundos paralelos, con los cuales uno no se puede comunicar como sí ocurre con las mascotas. Hace muchos años, por mi trabajo periodístico, tuve que relacionarme con el centro de entomología del Ministerio de Agricultura, que está en La Cruz (provincia de Quillota), donde se estudian los insectos chilenos, entre los cuales hay unos que constituyen plagas, otros que son beneficiosos y los más que desarrollan sus vidas anónimas en los campos y en las ciudades sin hacerle mal a nadie. Aunque sea prosaico referirlo, el inicio del poema “Insectario” surgió de la lectura de un aviso de propaganda de un insecticida que decía “donde hay luz hay sombra, y en la sombra viven hormigas, cucarachas y arañas […] Soluciónelo aplicando X”. Fue como un descubrimiento, el pensar que los amantes son como insectos buscando guarecerse en la sombra.

Está el poema de las hormigas que el niño interrumpe con el dedo como si fueran personas y a las que la realidad pone un obstáculo. Pienso nuevamente en Arte de vaticinar: vaticinar el clima según el beso de las muchachas (¿había prejuicios como hoy con el poema de amor propiamente tal?); vaticinar el fin de la poesía y del proyecto popular en “Doralisa”, el mejor poema escrito sobre la Unidad Popular. O en la cucaracha, un pequeño cortometraje de terror político. Él se levanta en la noche, está la cucaracha en medio de la pieza; se sabe descubierta y se queda quieta, con la esperanza miserable de no ser advertida, pero el hablante comienza a reflexionar sobre el miedo, en el terror político, y empatiza con el animal. Probablemente tú y [Gonzalo] Millán hablaron de cosas mínimas en tiempos de épicas. En realidad, la poesía chilena tiene una tendencia a la épica y el gigantismo; probablemente esto no fue intencional, pero quería saber por qué estaba la apuesta por lo pequeño.

Como dije, he sido un observador de insectos. Una vez, con ayuda de un intérprete, entrevisté a un científico francés especialista en hormigas. Me dijo que, según sus estudios, las hormigas se están organizando por grandes zonas y que se prevé que algún día se organicen en un ámbito planetario. Las hormigas son muchísimo más antiguas que nosotros, y a lo mejor van a reemplazar a los humanos cuando nuestra especie desaparezca.

Tus poemas son claros, nítidos; no hay ambigüedad ni fisura en ellos. La apuesta por la legibilidad, ¿tiene que ver con estar ad portas de una promesa política con un pueblo ilustrado? Sé cómo nacen los poemas y que una entrevista no tiene sentido, pero intentemos contextualizar. También está la estrategia de, no sé cómo decirlo, bajo perfil, piolez. No hay dolorismo alguno en el libro; hay voz baja, algo que para mí es fundamental. El énfasis declarativo es la muerte del poema.

Me vinculé muy tempranamente a la militancia política. A los 16 años ingresé a una célula del Partido Comunista, que era de adultos (en el sector no funcionaba la juventud del Partido), y compartí con viejos militantes, incluso con un catalán veterano de la Guerra Civil Española. Me posesioné de la idea de que estábamos preparándonos para grandes cosas, sin descartar el dar la vida por una revolución, quizás vivir la experiencia de una guerra civil como lo relataba el veterano. Viví intensamente los años que precedieron a la Unidad Popular, y durante el gobierno de Allende trabajé en La Moneda, como periodista de la OIR (la Oficina de Informaciones y Radiodifusión de la Presidencia). De allí surgió el poema “La Moneda”, que es el centro del libro La Moneda y otros poemas, con el que gané en 1976 el Premio Casa de las Américas, el cual incluyó “Insectario” y otros textos de Arte de vaticinar. (Las bases establecían que se debía concursar con el nombre real, no con seudónimo, y se permitía incluir poemas publicados anteriormente.)

Debo confesar que, durante la Unidad Popular, me preparé anímicamente para enfrentar una guerra civil e, incluso, el 11 de septiembre salí a la calle armado, dispuesto a dar la vida, lo que se vio frustrado por el demoledor golpe de Estado.

Vayamos a lo más prosaico. Arte de vaticinar fue hecho con un sistema de crowdfunding o venta en blanco, como se dice actualmente. Por un lado es un homenaje a quienes —permíteme el verbo— desean el libro. Eso es hermoso. Pero digamos que los tiempos no estaban para andar poniendo nombres completos que podían ser usados como listas.

Hay que aclarar que en los años sesenta, o antes, autopublicarse era carísimo, inalcanzable para un joven poeta. Incluso hubo iniciativas desesperadas como una Sociedad de Autores Inéditos, que formó un grupo que pretendía juntar dinero para comprar una linotipia y crear, así, una editorial popular. No prosperó, ante el argumento de que esa sociedad tenía poco futuro, porque al publicar un libro el autor dejaría de ser inédito y se acabarían los socios.

Arte de vaticinar se financió con venta anticipada. Imprimí talonarios similares a los de los concursos, de diez hojas cada uno, y los repartí entre una gran cantidad de amigos. La suscripción era por dos ejemplares y se aclaraba que los suscriptores figurarían en una “lista de honor”. En poco tiempo se conocieron los resultados. La impresión del libro, con mil ejemplares, costó cuatro mil escudos. Y con los talonarios se juntaron 3,750 escudos. Éxito completo. La lista de honor incluyó a escritores y estudiantes, varios de los cuales se contaron entre los presos políticos, los exiliados y hasta un detenido que desapareció posteriormente.

Estábamos en Buenos Aires en el 2000 con Daniel Freidemberg —que para mí y para varios es un maestro, como tú; no le tengamos miedo a la palabra: los libros buenos siempre fueron brújulas—, y por algún motivo mencioné entonces un poema tuyo. “¡Hernáaaan Miraaanda, che!”, saltó Freidemberg, feliz de oír que citaba a un hermano mayor; yo era más joven entonces. Cuéntame cómo fue tu relación con él, creo que la amistad entre los poetas tiene una importancia casi sagrada.

Con Freidemberg compartimos intensamente en una época; primero en una revista y, después, a diario, por años, como redactores en la Agencia TASS en Buenos Aires, en un turno matinal entre despacho y despacho por teletipo rumbo a la central de la agencia en Moscú, de donde se distribuían al resto del mundo… Freidemberg cubría noticias locales y yo participaba como especialista en asuntos chilenos (que eran utilizadas en el programa Escucha Chile). Entretanto conversábamos de poetas latinoamericanos y sobre el trabajo poético, compartiendo el infaltable mate porteño. Una vez que teníamos calentando la “pava” para el mate, se me pasó de temperatura y la tetera empezó a hervir. “Pero, che, ¡¿qué has hecho?!” me dijo con desesperación, y después nos reímos de buenas ganas. (Para los materos ortodoxos, el mate debe hacerse con agua caliente pero antes de que hierva.) Freidemberg es un notable poeta y estudioso de la poesía. Con él tuvimos, y tenemos, una gran amistad, algo que fue valioso viviendo como extranjero en la gran urbe.

El poema “A nadie daré una droga mortal”, el del médico, y el otro, sobre el tipo sin antecedentes, al que matan, están entre los mejores poemas sobre muertos, básicamente porque hay una levedad o naturalidad con el tema, cierto humor incluso. Tratan sobre muertos pero la muerte no los invade. La muerte no nos posee a los poetas, creo. Es como si pudiéramos tomar mate con ella.

Tengo la impresión de que “A nadie daré una droga mortal” es otro poema que anticipa el futuro ominoso que nos esperaba, aunque se dice: “…soy un cirujano fiel a su juramento/ y seguiré cortando tendones, removiendo las vísceras,/ sin lograr ver en ellas el futuro/ y a nadie daré una droga mortal”. (No es un arúspice, pero su labor removiendo cadáveres me parece que podría prefigurar los terribles informes de la Vicaría de la Solidaridad y el Informe Rettig.)

El hombre “que perdió un mal día toda su documentación” da las gracias antes de morir. Esto lo tomé de un campesino conocido de mi padre, que decía a menudo a quien conversaba con él: “Gracias por haberme tomado en cuenta”.

El tema de la muerte aparece en varios poemas míos. Un conjunto nuevo que pienso publicar próximamente tiene como título tentativo Memento mori, como se sabe, una frase en latín (“recuerda que has de morir”) que ha sido utilizada a través de los siglos, y según dicen especialmente en la época barroca, en libros o imágenes acompañadas siempre de una calavera. Ahora lo usan hasta los cantantes de rock satánico.

¿Cómo era la relación entre los poetas en tu época?, ¿había camaradería, buen humor? Pregunto esto porque hay cierta cosquilla, un humor, que hace que los poemas sean bienvenidos. Es más difícil, para mí al menos, tener una relación amistosa con las poéticas de la queja —aunque con [Pablo] de Rokha y varios otros, uno tiene que hacer la excepción.

Contrariamente a lo que se puede pensar, en Santiago no había mucha relación entre los poetas. Sí la había bastante en provincia: en Valdivia, en Concepción, en Arica, en Chiloé. En Santiago funcionaba más bien en las universidades, o en torno a la Sociedad de Escritores. Participé en un encuentro de poetas del sesenta en Valparaíso, en 1971, convocado por la sede porteña de la Universidad de Chile. Ahí conocí a poetas como Floridor Pérez, Omar Lara, Gonzalo Millán o Waldo Rojas. En 1972 participé en el Taller de Escritores de la Universidad Católica, dirigido por Enrique Lihn, Alfonso Calderón y Luis Domínguez (todos fallecidos), donde conocí a varios escritores más.

¿Llenaste tus pulmones de natura, olor a forraje y heno para alguna batalla venidera, para lo que venía? Háblame un poco de tu infancia. ¿Eras de recorrer y mirar, o más libresco? Me da la impresión que eras de novias, no de soledad; me interesa esto aunque sea más personal.

Nací en Quillota y viví ahí hasta los seis años, en una casa ubicada en la calle Condell, por donde pasaba el tren que circulaba entre Santiago y Valparaíso. Después nos cambiamos a Santiago por problemas de salud, especialmente de salud mental, que tenía mi padre. En mis años infantiles el tren fue muy importante. De ahí viene la historia de Doralisa y otras referencias que he seguido rememorando. Mis primeras impresiones eran las de vivir en un lugar perdido, aunque en realidad era testigo del paso diario de viajeros entre el puerto y la capital.

Por mi calle circulaban vendedores de pescado, de luche, de jaibas, de leche, de paltas, de chirimoyas, etcétera. Recuerdo una vez en que pasó un convoy de militares de caballería, con carromatos tirados por grandes caballos percherones, como parte de un ejército que parecía más bien del siglo XIX. Otra vez mi madre nos llevó a la plaza del pueblo a ver un desfile, que incluyó carros alegóricos representativos de distintas instituciones, lo que era una novedad para mí.

Pero haciendo un recuento, de esos años infantiles, estuvieron rodeados de historias trágicas, nada de idílico. Resumiendo, están: la historia de Doralisa; un amigo de la casa que se suicidó con una pistola que le prestó mi padre; un caballo al que se le quebró una pata frente a nuestra casa y fue rematado con el disparo de un carabinero; otro suicida, al que no vi, pero que supe que avanzó leyendo un diario al paso de un tren; un hombre con una gran mancha de sangre en la camisa que cruzó por donde estábamos jugando, sujetándose el vientre, que iba huyendo seguramente después de haber acuchillado a otro, y una noche en que vi a mi padre que estaba con un amigo secando las balas de sus revólveres en un brasero, esperando el ataque de una pandilla rival —supe después que los atacantes llegaron sólo a hacer unos disparos al aire y lanzar unos insultos.

Tuve novias pero a ninguna le escribí poemas. Entonces (no sé ahora) había un temor de caer en sensiblerías. Pero de hecho aparece algo por aquí y por allá.

Voy a insistir con el tema de lo pequeño o la metonimia, si se quiere, porque en el poema de la ducha ves torrentes y vertientes montañosas recorrer tu cuerpo, un guiño al Canto a mí mismo [de Walt Whitman]. En ese tiempo no se hablaba de masculinidades. Quería saber si eras corporal; de caminatas, por ejemplo. Tus abuelos y bisabuelos construyeron casas, carretas. Eran manuales, corporales. En “Trabajos en la vía” te da vergüenza ver a unos hombres hacer trabajo duro en un alcantarillado de cemento, y cruzas y bajas la vista. Los obreros merecen el honor. También encontré ese verso del poeta [Martín] Gambarotta que sube a una micro y atrás van los obreros y adelante los estudiantes, y como su poesía es pura neurosis, el tema se convierte en un problema.

Desde de mi llegada a Santiago, a partir de los siete años, vivíamos en el sector de Avenida La Paz con Dávila. La elección no fue casual. Era a dos cuadras de la Casa de Orates, donde mi padre se atendía y le daban electroshocks (“terapia electroconvulsiva”). De ese periodo hablo en el poema “La Moneda”, de los paseos que hacíamos al centro de Santiago con mi hermano Hugo, de los locos vociferantes que veíamos asomados en las ventanas con rejilla de alambre de la Casa de Orates, mientras íbamos a la escuela primaria, ubicada en la calle Lastra, o de locos pacíficos vestidos con ropas de milico de segunda mano que eran autorizados para desplazarse por el barrio, donde hacían pequeños trabajos como barrer el frontis de las casas por una propina.

Tengo muchos recuerdos de los paseos por el centro de Santiago. En la adolescencia descubrí que se podía ir a leer a la biblioteca. Incluso fui un par de veces al Congreso a mirar los debates del Senado. También recuerdo las idas a la galería del cine del barrio. Un amigo arribistón de José Ángel Cuevas, refiriéndose a mí y con tono peyorativo, le dijo: “Miranda es un tipo del centro”, gente de cuarta clase.

En mis correrías por el centro, en febrero de 1957, a los quince años, hice cola para despedirme de Gabriela Mistral cuando la velaban en la Casa Central de la Universidad de Chile. En septiembre de 1973 estuve en el histórico funeral de Neruda.

“Crítica literaria chilena en el Periódico de Poesía de la UNAM (México) y en Vallejo & Co. (Perú)”. Proyecto seleccionado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 2021.

Responsable: Rodrigo Landau.

Casa vieja

Del silencio de la tarde se desprende

el canto de las cigarras

se propaga por el aire

como una onda expansiva

y de nuevo

se apaga.

Hay cosas que se resquebrajan con el sol

como las sillas que se olvidaron

de guardar hace cien veranos

pero las vides y los duraznos

lo necesitan

apenas una nube podría arruinar la temporada.

El verano que murió mi tía

se pudrió la pileta

abandonada desde el enero anterior

como un emblema que coronara

la decadencia de la casa de Bowen

un cúmulo de ruinas

desde la muerte de los abuelos.

Ahora mamá sacrifica

manos y espalda cultivando

flores en el jardín

plantando limones duraznos ciruelos

haciendo crecer el pasto

del pedregal y el yuyerío

ya tiró tanta basura

que podría clasificarla

según eras geológicas.

Mamá otra vez levanta una casa vieja

cargada de todo lo que quería

dejar atrás

con el celo y el amor

con el que nos cosía las medias

y nos cuidaba en la fiebre

o con la desesperación

que producen las parras secas

los mosquiteros rasgados

y las paredes agrietadas

por la humedad y el abandono.

Patio de Bowen

Después de los tragos los cigarrillos la pileta

leo a Cheever a la sombra de la acacia

de fondo suena

el traqueteo de la bomba

que riega las plantas

atrás en la zona de galpones

mi tío hace el asado

mamá prepara la ensalada

tengo un sosiego un cierto bienestar

que viene de las ruinas

estoy en ese tiempo diferido

entre el recuerdo y la bruma

de lo que está por venir.

Como la de cualquiera

la nuestra es una historia de inmigrantes

asturianos que llegaron a Mendoza

con el tendido de las vías ferreas

aragoneses versados en la azada

catalanes que desde el puerto

probaron suerte hasta asentarse en esta tierra

agricultores comerciantes marineros

varones prácticos sin matices

entre el silencio y la sentencia.

Como cualquier historia de inmigrantes

la nuestra empieza con grandes proyectos

y termina con anécdotas repetidas una y otra vez

el negocio de ramos generales de los abuelos

la parrilla peronista que alimentaba

a los obreros ferroviarios

el verano que los perros se cayeron al pozo

la bisabuela mitad india

que no tenía permitido sentarse a la mesa

la cuchillada del abuelo al encargado de la chacra

que una tarde cometió el error

de molestar a mi papá de cinco años

mi abuela con Alzheimer

en un pasillo oscuro hablándole a la nada

los delirios de mi tía casi centenaria

con los malones indios y la chica que la cuida

que mata a sus hijos para comerlos.

Como cualquier historia de inmigrantes

la nuestra empieza en la promesa

y termina en el delirio.

Rituales de despedida

No me dejaron participar

de los rituales funerarios.

Al abuelo le falló el corazón.

Toda la noche

lo quiso controlar entre sus manos

estoico sin ayuda

pero el escurridizo animal

ya tenía las valijas preparadas.

El viento subía y bajaba por las calles

haciendo resonar las ramas de los álamos.

Por más que me decían va a estar bien

bajo un sol terrible la calavera de la barda

me mostraba los dientes.

Desde alguna ventana escucho

la sirena en su caja blanca

llevando el cuerpo de mi abuelo

a Bowen Mendoza

que era su tierra y él

volvía a reunirse con su tierra

en la que en otro tiempo

había hecho plantar papas a sus deudores

durante una sequía

la sangre agricultora

aparecía como instinto

en el hombre que ahora tenía un negocio

de repuestos para autos.

En la pared de atrás del mostrador

tenía uno de esos carteles de prohibido

con el dibujo de un esqueleto fumando

y me dijo así va a terminar tu tío

y nos descostillamos de risa.

Sonrisa afable dentadura y cabellera inmaculadas

se sentaba en la cabecera de la mesa

con el control de la tele ajustado

en la mano como un arma

la sacarina y los palillos junto al plato

señor de las situaciones decía no al no y sí al sí

y la meditación o las consecuencias

eran menos importantes que las decisiones.

Conmigo dejaba asomar su sonrisa

fue el primero en despertarme el interés por las cosas

ya sea en los infinitos recovecos del patio bajo las parras

o en esos arruinados galpones balzacianos.

Bajo su guía examiné caracoles saltamontes arañas

coseché higos del fondo aprendí a hacer gomeras

alineábamos botellitas de vidrio y de lejos le tirábamos.

Cuando caía el sol jugábamos al fútbol

en el campito de al lado de las vías abandonadas

que como espectros o fósiles de una era concluida

recordaban el pasado glorioso del pueblo

la fiebre de oro ferroviaria

el horizonte era un jardín de bodegas

y secaderos abandonados

que daban un aire de posguerra al escenario.

Entonces nadie había muerto todavía.

Al principio pensaba que el abuelo

formaría parte de las constelaciones

que mamá señalaba en el cielo

pero imaginar su nuevo paradero

no era un ejercicio que me consolara.

Con el tiempo vinieron otras muertes

nuevos lugares de vacaciones olvidos

sin darnos cuenta nos volvimos escépticos y distantes

sin humor para los encuentros de verano

y los primeros dolores llegaron a ser en la distancia

como voces ahogadas que se pierden

entre el polvo y los escombros de una casa abandonada.

Emigrados

Me gustaba pensar que un día volveríamos

como aves migratorias a encontrarnos

en esta misma laguna

en algún kilómetro perdido ruta adentro

en la Provincia de Buenos Aires

pero ni siquiera las aves

tienen tanta paciencia para recordar

mejor aprovechar ahora lo que pasa

lo que se ofrece al ojo despierto

sin una metafísica improbable

este sol esta tarde increíble

el tejido de la respiración

que nos conecta con todo

ahora es tiempo de avivar

el fuego un poco más

de quemar en la parrilla

el desconsuelo

y enfriar nuestras bebidas

con hielo de estrellas

ahora es tiempo de mirarnos a la cara

de dejar que por nuestros ojos

se expanda la vida una vez más.

Casa propia

Dejar entrar la luz por la ventana

educarse en la dignidad de lo que crece

regar la santa rita la oreja de elefante

lavar los platos barrer sacar la basura

con la paciente seriedad de un ritual.

Pero tengo que tomarme las cosas con más calma

volver a regular la respiración.

Por qué estoy enojado con quién

a dónde voy tan apurado.

Miro por la ventana

al espacio vacío donde estaba la panadería

y donde pronto habrá un edificio

que tapará la entrada de luz.

Seis años vimos girar el sol y la luna y los ciclos

de los plátanos al otro lado de la calle

¿a dónde estaremos en unos meses?

Visita a Bowen II

Puedo sentirme desencajado en una casa

a la que le tomé el mal hábito de ver

bajo la luz de las novelas de Balzac.

El clima seco y el otoño la estufa a leña

y la abundancia de comida que prepara mamá

no ayudan a hacerla más familiar.

Hay un aire de irrealidad rodeándolo todo

un sueño bizarro una mala borrachera

de qué habla la gente qué son esos ruidos a la noche

como un mantra suenan de fondo los canales deportivos

y las películas dobladas

la dentadura de mi tía abuela está sobre la mesa

y los gatos patricios de mi infancia

enterrados en el patio.

Un hombre se queja de la pérdida de espacio del tiro al blanco

en los Juegos Olímpicos

el otro de la corrupción de los políticos

mientras se mete en nuestras partidas de ajedrez

parientes lejanos cantan arias

en el cumpleaños de ochenta de mi abuela muerta

pero otra vez estoy enumerando…

es que los recuerdos acá son tan molestos

como fantasmas

¿o eran personas las que parecían un mal recuerdo?

Hace seis meses salíamos cuando íbamos a tener

nuestras primeras vacaciones juntos.

Yo viajé primero a pasar navidad con mi familia

papá me esperaba en la terminal

estaba raro

los tíos tuvieron un accidente de tránsito

el tío se fracturó el brazo los chicos están internados

la tía no sobrevivió.

Ese verano conociste la casa de Bowen.

Llegaste a conocer a mi abuela

ya postrada en su silla de ruedas

incapaz de percibir lo que pasaba alrededor.

Este último verano

Ludovina con sus noventa y seis años a cuestas

nos dio su bendición cuidala me dijo

y a vos

a vos no me acuerdo qué te dijo.

Traducción de Giorgio Lavezzaro

La columna que llevó Robin Myers en Palette Poetry me acompañó durante la pandemia, mientras trataba de terminar mis estudios en Italia y de escribir una investigación —un ensayo, una declaración— sobre traducción inversa. Uno de los principales retos está en la traducción de los poemas vertidos al inglés con los que Robin teje sus conversaciones con otros traductores, porque evidencia los retos y devaneos que han atravesado en su trabajo y cómo los han resuelto. Siguiendo la consigna de Ezequiel Zaidenwerg, “traducir no es sustituir, es multiplicar”, decidí traducir las traducciones, encarnando lo elegido por cada traductor como propio y considerando los poemas o sus fragmentos como parte del mismo cuerpo que son estos textos eco: conversaciones sobre traducción con traducciones y originales, y ahora, con traducciones de traducciones al pie o, en algunos casos, con los “originales” que conviven siempre desde otro lugar, desde la fuente, con su versión en otra lengua. Un gesto de propagar las voces y las conversaciones en una nueva morada.

—Giorgio Lavezzaro

No es fácil acallar la mente estos días. En medio de la avalancha de noticias espantosas, el zumbido de sombrías predicciones y la bruma general de la incertidumbre, me encuentro sólo deseando, como lo dijo un amigo en un correo, encontrar espacio y tiempo para pensar. No me dan ganas de escribir poemas todavía. No me dan ganas de participar en lecturas virtuales o verlas, aún. Incluso leer por leer se siente elusivo ahora.

Traducir poemas, sin embargo, ya se siente como algo distinto. Arraigado, arraigante. A menudo he escuchado que la traducción se define como un gesto de habitar: cuando traduces un texto, vives en él por un tiempo estudiando cómo funciona, construyendo algo propio con lo que has aprendido. Es un trabajo íntimo, metódico, pero profundamente relacional. Si te quedas en casa de alguien, es razonable asumir que éste te ha invitado a estar ahí. Cuando traduzco un texto que realmente amo, me siento nutrida por este sentimiento de invitación. Algo se conecta, se fija. Algo se abre y se queda abierto.

Uno de mis proyectos actuales —y consuelos— es una hermosa colección de poemas llamada El sueño de toda célula (2020), de la poeta mexicana Maricela Guerrero (1977). A ratos juguetones e irreverentes, estos poemas están llenos tanto de protesta (contra la opresión política, la injusticia económica, la hegemonía lingüística, la destrucción ecológica) como de elogio (de la naturaleza y sus maravillas y del florecimiento autónomo, de la lucha común, de la armonía posible y la reciprocidad entre humanos y plantas y animales, de nuestra capacidad para imaginar otros modos de habitar el mundo).

Los poemas de este libro tienen una falta de aliento. Giran en espiral sobre sí mismos como los anillos de un árbol. Algunos están escritos en prosa, otros en verso. Algunos se leen como ensayos miniatura o artículos enciclopédicos particularmente evocativos (“A single date contains 21 grams of water and vitamin C for resisting and sustaining itself in the desert”).1 Otros se sienten más como canciones de cuna o fábulas (“Once upon a time there was a world in which cells dreamed only of becoming cells and this dream flowed along in vernacular tongues”).2 O como oír de pasada a alguien que murmura en voz alta sobre el origen de una palabra o un proverbio. Algunos entran y salen del lenguaje científico; algunos están impregnados de las palabras simples a las que solemos recurrir para expresar amor o miedo. (“Do we write poems to save the species?”)3

Cuando traduzco, lo que implica pensar obsesivamente en sintaxis, también pienso mucho en la tensión: cómo continuarla, romperla o complicarla de forma que honre lo que hace el original. Cuando traduzco específicamente la obra de Guerrero, trato de poner mucha atención a los virajes y saltos que hace entre los registros y las estructuras de los enunciados. Como en este pasaje sobre las células:

[b]ecoming words in flowing water:

syllables, sounds, varied and unusual combinations

of phonemes

resounding

like a group of trees:

poplars, pine groves, crop fields, jungles, woods:

the vacant lot next door:

shared breath resounding: breath

ungasped, unanguished,

a respite millions of light years away:

your eyes,

your eyelashes,

just imagine that, Ms. Olmedo would say,

your heart expanding: springs springing forth in hazy and possible languages in

organic and inorganic chemicals and lungs and the vacant lot next door inhabit:

shared air:

cells dreaming of cells

morulas

aloe vera

peppermint

elm

fir and maple

wolf

we’re not alone:

we

are here.4

Hace semanas, cuando empecé a meditar sobre qué podría escribir aquí, planeé incluir este pasaje porque pensé que me daría un modo de hablar sobre movimiento y quietud en relación a la poesía y a su traducción. Ahora, mientras escribo, lo incluyo sobre todo porque me está dando un manera de pensar sobre el movimiento y la quietud en general, hoy, durante una pandemia que tiene a billones de personas pensando —a veces con pánico, a veces con asombro— sobre nuestro shared breath resounding [resonar respiración compartida].

Sobre las células y cómo se enferman.

Sobre fronteras y hegemonías.

(“The language of empire doesn’t care about recognizing that a cell comes from another cell”, Guerrero escribe en otro poema; “it only wants to know which cell came first”).5

Sobre aislamiento.

Me encanta esta parte del poema de Guerrero por cómo se lanza al aire y luego se detiene para maravillarse de donde está. Y amo traducirlo porque te invita a experimentar el accidente de tu propia maravilla y a volverla a sentir a propósito.

we’re not alone:

we

are here.

En el espacio luego de los dos puntos y antes de “we”: ahí es donde está la invitación.

1 “Un solo dátil contiene 21 gramos de agua y vitamina C para aguantar el desierto y mantenerse.” [La traducción al inglés es, naturalmente, de Robin Myers. He decidido poner el original al pie, aquí y en la columna en general, para subrayar que toda traducción es obra en sí misma y que quien traduce tiene también una voz ajena que habita y que multiplica la voz del original: nota al pie, eco, reverberación. N. del T.]

2 “Había una vez un mundo en el que las células soñaban sólo con volverse células y este sueño fluía a través de lenguas vernáculas.”

3 “¿Escribimos poemas para salvar especies?”

4 “devenir lengua en agua que fluye:/ sílabas, sonidos, fonemas que en combinaciones inusitadas y variables resuenan/ como un conjunto de árboles:/ alamedas, pinales, plantaciones, bosques, selvas: el baldío de al lado:// resonar respiración compartida: aliento/ sin congoja ni estrujamientos:/ alivio a millones de años luz:/ tus ojos/ tus pestañas,/ imagínate decía Olmedo:/ expandir el corazón: brotan manantiales en difusas y posibles lenguas en químicas orgánicas e inorgánicas y los pulmones y el baldío de al lado habitan:/ aire compartido:/ células soñando con células// mórulas/ sábila/ hierbabuena/ olmo/ arce abeto/ lobo// no estamos solos:/ estamos/ aquí.” [Cuando hice la primera versión de este borrador traduje del inglés al español los versos que Robin había traducido al inglés porque no encontraba el original; luego de leerlo, pude sentir cómo algunos versos crecen en su traducción cuando encuentran otros ritmos, otros modos de expresión. Como el verso sharing breath resouning: breath que sigue resonando en mi interior como un aliento compartido. N. del T.]

5 “Al lenguaje del imperio no le importa reconocer que una célula viene de otra célula/ […] sólo le importa saber qué célula llegó primero”.

Carla Faesler, Texto, Universidad Autónoma Metropolitana (Col. La Lengua que Habito), México, 2021. 82 pp.

1

Como tendemos a leer a partir de estructuras previamente aseguradas —tanto que a veces, más que leer con instrucciones, lo hacemos con camisas de fuerza—, la primera pregunta, casi inevitable, que surge ante una obra como ésta de Carla Faesler (México, 1967) es qué es esto, qué es Texto. Para evitar la recurrencia del esencialismo, podemos plantear la pregunta de otro modo: ¿cómo nos preparamos para leerlo?, ¿qué esperamos?, ¿con qué ojo lo observaremos?

La primera idea es decir que se trata de una obra de difícil clasificación. Pero esto es un lugar común; últimamente se dice con tanta frecuencia que una obra es inclasificable o híbrida, que esas palabras han perdido su sentido y su función. Si cualquier cosa es inclasificable, el problema no es la limitación de las clasificaciones sino nuestra capacidad para usarlas. Por ello debemos mejor explicar por qué la consideramos una obra así. Texto no se parece a muchas obras que conozcamos; no es una novela, tampoco un libro de poesía —aunque fue publicada en una colección titulada “Poetas que Escriben la Ruta”—, ni un libro de ensayos. Tiene algunas partes de todo eso, sin embargo.

Es un collage de ideas y formas que adquiere la definición de una figura tras tomar distancia para observarla. Como si anticipase las preguntas por la definición de su libro, la autora escribe en él que “en un retrato cubista, la nariz, la boca, las orejas, etc., están fuera de lugar, porque la cabeza se está moviendo frente a nuestros ojos. como la acción, la emoción y el espacio en la poesía”. Parece una respuesta. Está en movimiento y lo vemos fuera de lugar —uno de sus más evidentes extrañamientos es el uso poco normativo de los puntos y las mayúsculas—. Texto es un texto en movimiento; por eso apenas vemos momentos que nuestros ojos alcanzan a captar: aquí una reflexión sobre la escritura, acá un aforismo sobre la poesía, allá un tuit descolocado sobre la materialidad de la obra literaria, acullá una pregunta sobre la relación entre texto e imagen, y de vuelta un fragmento ensayístico sobre el mercado literario.

Lo vemos todo en movimiento porque es un libro que parece bailar. No que nos invite a hacerlo, sino a observarlo mientras lo hace. Vemos su cadencia al hablarnos de la importancia del cuerpo en la poesía; salta y lo escuchamos decir que la escritura es tan liberadora como ardua. En sus repeticiones, Texto nos da la razón de Texto: “escribo la palabra “Yo”. La veo. Es la única imagen que tengo de mí”.

2

Texto tiene una genealogía reciente pero firme, que se muestra con frases que también se refieren a accidentes afortunados. ¿Qué otra cosa es la genealogía sino un accidente con fortuna? Escribe Faesler “Escribo mal ‘escribo’ y el autocorrector me da ‘escarbo’. es cierto, pienso”. Texto se parece a otros libros y se distancia de ellos. Por supuesto, se parece a los muchos libros de aforismos sobre la escritura que conocemos. Vienen pronto a mi mente Lichtenberg y Mario Levrero. Pero también se parece a los libros fragmentarios sobre arte y escritura de María Negroni, por ejemplo; más acá, tiene tanto de manual de antiescritura o de antimanual de escritura como Ilegible (2020) de Pablo Duarte; más cerca acaso de Lo roto precede a lo entero (2021) de Cristina Rivera Garza y sus miniensayos sobre la escritura para romper con ella; también, pero de otro modo, en la ficción de un personaje con el que habla, y al que responde y acompaña, como en Diario del dolor (2004) de María Luisa Puga. Es todo eso pero también es muy suyo.

Texto es un personaje peculiar, un espectro que aparece y desaparece ante nosotros como la mancha en el ojo que se va después de frotarlo, incrédulos de lo que vimos. “Texto me pide: nunca me salves”. Texto habla para no ser salvado pero Faesler, desobediente, nos entrega su memoria, sus diálogos insolentes, su desesperación por asirse tanto del sentido como del sinsentido. Texto es el contenedor de Texto. Por momentos parece un diario de escritura y, en otras ocasiones, una bitácora de experimentos. Un conjunto de voces que hablan y se superponen entre sí, en el espacio y en el tiempo.

Llamamos ruido a las muchas voces encimadas una sobre otra en un espacio. Y llamamos tradición a las muchas voces encimadas una sobre otra a lo largo del tiempo. Leemos en Texto que “Quien habla de originalidad no se ha enamorado dos veces”. En su resistencia a la originalidad, el volumen está emparentado con muchos tipos de libros, tanto que quiere crear su propia genealogía, su propio surco en el cual inscribirse para poder decir de otra manera. Recuerda muchos otros libros, pero no se parece tanto a ellos. No es, sin embargo, original; no, al menos, en el sentido en el que consideramos que original es bueno. Lo original suele ser más una falla de quien lee que una intención de quien escribe. Pero este libro no quiere ser original sino otra cosa. “Trato de encontrar en mi mente un pedazo de tierra que no haya sido sembradío. mientras lo encuentras, observa los surcos, cosecha, me aconseja Texto”.

3

Escribe Faesler, aunque no se sabe si sólo escribe ella o si siempre la acompaña Texto, que le gusta el verbo animar —el cual viene del griego y, a su vez del indoeuropeo, porque la raíz es /ane/ que significa “respirar”—. En este libro, una de las varias cosas que hace la autora es animar su texto para convertirlo en Texto. No tanto darle vida, porque ya la tenía o la tendrá después, cuando se deshaga de todo al publicarse y hable con las posibles lectoras, sino para hacerlo respirar. ¿Cómo es un texto que respira? O mejor: ¿cómo es que Texto respira? ¿Con qué prosodia se llena de aliento?

No es manual pero tiene muchas manos en él, aunque esas manos sean todas de la autora. Texto es una escritura colectiva que escribe a través de ella, mediante ella. Ella es medium y herramienta: “la página siente angustia cuando la escritora está en blanco”.

4

Escribe Faesler: “me gusta la escritura porque es como la música, un misterio que se va revelando en el tiempo”. Pero la escritura de también se despliega en el espacio. Es tan espacial como temporal, un punto en medio de las coordenadas. Faesler señala en una de sus páginas que “Ir a una exposición de poesía y en silencio, recorrer las salas: el cuerpo en movimiento. un amplio espacio.” Quien no conozca la obra de Faesler, deberá saber que se trata de una artista con vocación renacentista en pleno siglo XXI. Eso significa que no le preocupa ser guardiana ni portera de las fronteras entre las artes; al contrario, es una artista que desde siempre ha explorado las diversas vías de comunicación entre ellas. Videopoesía, poema sonoro, intervención visual, collage, fotopoesía, novela, poesía. Todo eso forma su obra pero está al mismo tiempo atravesado (o mejor, fundamentado) en dos ejes principales: la palabra y la imagen.

Su política es franquear muros entre disciplinas como quien juega con seriedad a cruzar fronteras invisibles. Aunque no cree en las fronteras, tampoco es una violenta iconoclasta de postal olvidable. Lo suyo es la exploración, el tanteo, la búsqueda. Ella misma se explica cuando escribe “Leer / ver letras, palabras, frases, párrafos y páginas dispuestas en los muros. el lenguaje se cura”.

5

A veces Texto acompaña la escritura o se dedica a contrariarla, a decir otras cosas. A veces es la conciencia que se planta para preguntar por la política de la escritura, pero, en ocasiones, es reacio a ella, se desespera. Texto es el personaje con el que tocó bailar pero que no siempre quiere hacerlo.

Escribe Faesler en diálogo con Texto que “antes a la angustia de no poder escribir se le llamaba la ‘página en blanco’. ahora lo que nunca está en blanco es la pantalla. ese es el nuevo problema”. Texto es un libro que abre un amplio campo para la contradicción y el error. No en el sentido de la meditación dialéctica, donde la contradicción encuentra una salida mediante la resolución; es algo más como el koan budista en el que la contradicción, la aporía, se convierte en la puerta que abre el sentido del mundo. Nos pide abandonarnos en el mundo, que es también parte de Texto.

Escribe Faesler en otro un fragmento: “al budismo no le interesa tener más afiliados. a la poesía tampoco”. Poesía y budismo no son equivalentes pero sí paralelos. Cada uno por su lado busca saber estar en el mundo, su sentir del ahora. El miedo a la página en blanco es un miedo al futuro, pero ¿qué tal si la página se convirtiera en un trozo de tierra por sembrar? En ese caso, no habría miedo al futuro porque el surco es una reaparición de lo que vino y vendrá. La página en blanco parece un punto en la línea del tiempo pero resulta más parecido a un nodo en las raíces de una milpa: plantas que crecen juntas, que se comunican entre sí. La página es un micelio. Una escritura sobre la naturaleza que no habla de la naturaleza, sino que la experimenta: “Escribir es ir construyendo el mundo que nos merecemos como humanos”.

6

“Las letras tienen huecos por donde se meten muchas cosas. como la mente”. En su escritura, Texto se muestra como un pequeño contenedor en el que cabe no uno sino varios mundos. Algunos, reales; otros (los más), imaginarios, ficticios, potentes y generosos. La máquina de escribir en la que Faesler se convirtió para hacer Texto es una que, paradójicamente, no ha dejado de ser cuerpo. En la escritura de Faesler aparecen lo mismo la impresora, la máquina de escribir, las manos, el cuerpo. Todo es motivo de escritura porque todo pasa por ella y ella es el resultado de ese trance. La escritura como un breve nudo en el que las cosas se encuentran para seguir su camino, transformadas. “El cuerpo humano es un garabato difícil. es escritura”, escribe la autora y parece que nos invita también a ver el revés de esta idea: la escritura es un cuerpo difícil. Es idea materializada antes que pensada, materia ideada antes que manufacturada. “La sutil imaginación del lenguaje”, según Faesler. Eso es Texto, la sutil intervención visual sobre lo escrito y de las palabras sobre el cuerpo. Un entramado de líneas que, al cruzarse, forman la figura de una autora inquisitiva e indisciplinada.

Traducción de Daniel Malpica

Los poemas de Niillas Holmberg compilados en esta selección fueron traducidos parcialmente desde el saami, el finés y el inglés en discusión directa con el autor, y gracias al apoyo del Finnish Literature Exchange – FILI. Fueron publicados en el libro trilingüe ROAĐĐI / Rosa Boreal, Poesía saami contemporánea de Inger-Mari Aikio y Niillas Holmberg (KK, Helsinki 2016), bajo mi cuidado como editor, y presentados en el marco del Primer Encuentro Mundial de Poesía de los Pueblos Indígenas en México. Una segunda edición apareció en 2018 en la colección Colores Primarios, bajo la coordinación editorial de Yaxkin Melchy Ramos.

Agradezco a Niillas por la amistad y su interés en hacer legible la literatura saami para las y los lectores en español.

—Daniel Malpica

Nubes y muros

El primer libro saami1 dice

que el pensamiento es lento para un saami

cuando rodeado entre nubes y paredes se encuentra

imagina lo que es tener una reunión

en lo alto del monte

mi entendimiento

ha reunido polvo

cómo podría saber

la forma de depurarlo

el último libro saami dice

que el pensamiento es lento para el monte

cuando rodeado entre nubes y paredes se encuentra

Seainnit ja moskkus

Vuosttas sámegirjjis lohká

sápmelačča jurdda ii golgga

go leat seainnit ja moskkus oaivval

muhto vár’ alde jos livččii

čoahkkinbáiki

jurddarávdnján

buđđosan gavjjain

mo dat munges

fihttešin čorget

maŋimus sámegirjjis lohká

vári jurdda ii golgga

go leat seainnit ja moskkus oaivval

Romance con las raíces

Por qué estoy tendido en este sitio

de cara a la escarchada foresta

rememorando

quizá habré tropezado con alguna raíz

en la premura desde mi goahti2

donde yo extendía ramas sobre la choza misma

después de avivar el fuego

pensando en ello

he decidido permanecer aquí

latente

donde yace, del aislamiento,

mi refugio más distante

escarchado es el otoño

busco las hojas

sobre las raíces

Ruohtasrománsa

Manin dás steanžán

njeazzi bihcon dakŋasiin

vuorddal

dáiden guossalit ruohttasii

dopmen sahtedohko lávus

ledjen durgegoahtán easkka

go dolla jo njuorššui

álemat vuos

dása mun gal orustan

velohalan dieđuheapmen

dasgo dán guhkkelii

in gáidamis gáidda

go čakča goddá

ferte ohcat lasttaid

ruohttasiin

La oscuridad advierte

El primer libro saami dice

que algunas veces para un saami

el paisaje es tan encantador

que este no puede hacer otra cosa

sino reír

avanzo por el cerro de Ánnágurvárri3

siempre a oscuras

la oscuridad advierte

que nunca tuve un destino

tan sólo una causa para la fuga

el rastro del suelo

en el sabor del agua de manto

me vuelve idóneo para el mundo

otra vez

busco un motivo en ocasiones

para caminar por lo salvaje

a las horas de luz

busco un motivo

para estar en algún lugar

el último libro saami dice

que algunas veces la gente saami

es tan encantadora para el paisaje

que esta no puede hacer otra cosa

sino reír

Seavdnjat geažida

Vuosttas sámegirjjis lohká

goasnu sápmelaš

čáppáša duovdagiid

nu aht’ ii eará dieđe

go čaimmihit

gorgŋen Ánnágurvárrái

álo sevnnjodettiin

ja seavdnjat geažida

aht’ in vuolgán gosanu

baicce gosnu

gáiddus eananjattus

gáldočázis

ja de oažžuge jorggihit

muhtimin ohcalan siva

vázzit meahcis

beaivečuovggas

muhtimin mun ohcalan

gosanu

maŋimus sámegirjjis lohká

goasnu duovdagat

čáppášit sápmelačča

nu aht’ eai eará dieđe

go čaimmihit

Deja que poemas nazcan de la fe en la divina futilidad del resultado, los mejores poemas

Lavé mi rostro

a primera luz

pese al anticipo del frío

busqué oro entre las praderas

sin encontrarlo

así que fui en busca

de la anciana que vive al final de ellas4

allí encontré el oro

y me pregunté

dónde debo

buscar a la anciana

pese al anticipo del frío

a primera luz

lavé mi rostro

Divttat riegádit jáhkus bohtosa bassi árvvuhisvuhtii, dat albma divttat

Basan muođuid

iđitčuvggodettiin

vaikke áiggoš buolaštit

ohcen gollegiissá gieddegeažis

ja go in gávdnan

ohcagohten Gieddegeašgálgu

juovas

gávdnen juovas gollegiissá

ja jerren

ahte gos

gávnnašin Gieddegeašgálgu

vaikke áiggoš buolaštit

iđitčuvggodettiin

basan muođuid

Lección remota

Es oportuno contar tus sueños

a aquellos que se acercan a la muerte

mi tatarabuelo

escuchó del deseo que tengo de ir más lejos

llamó por teléfono

pero no contesté

y le hablé de vuelta por Skype

porque es más barato

cuando el invierno llegue

debes esquiar para permanecer caliente

en los días templados mantén el ritmo

no dejes rastro

esquía donde te plazca

pero no dejes rastro

cuando la nieve comience a disolverse

ve a la orilla del lago

quema los esquíes y el bastón

esparce las cenizas por el viento

y entra en el agua escarchada

okey, abuelo

pero actualmente

esquiamos con dos bastones

Máttu oahpus

Gánneha muitalit nieguidis

jámadeaddji olbmuide

máttarmáttaráddján lei gullan

ahte áiggošin menestuvvat

deh de skillalahtii

deaddilin ruoksada

ja riŋgestin sutnje Skaippas

vai suittášin háleštit

go dálvá

galggat čuoigalit vai bivat

ále bisán vaikke bivaldivččii

ále luottastala

čuoigga gosa áiggožat

muhto ále luottastala

go bievladielkkut ihtigohtet

čuoigga jávregáddái

boaldde sabehiid ja soappi

botkal gunaid biggii

ja vácce suddái

ok, áddjá

muhto dán áigge

olbmot čuiget guvttiin soppiin

El perro

Deja que la esposa

haga la sopa

lave los trastes

tienda la cama

que el esposo

palee la nieve

corte madera

caliente el sauna

deja que la pequeña

se siente en el regazo

interprete un yoik 5

y escuche con paciencia

deja que el viejo

vaya y vaya y vaya

pero saluda siempre a Čáhppe6 primero

Beana

Vaikke dálu eamit

vuoššá máli

bassá lihtiid

láhčá seaŋgga

vaikke dálu isit

hoigá muohttat

čuollá muoraid

ligge sávnni

vaikke dálu juŋká

čohkká askkis

lávlu lávlat

máššá gullat

vaikke dálu boaran

muittaša muittaša muittaša

buoremus diktit vuos Čáhppe sustit

Asimiliación

Lo que hace un saami

cuando se pierde en lo salvaje

es ir a casa

yo soy la casa

y me encuentro tan lejos

que difícilmente reconozco a mi pareja

si un saami se sumerge en la ventisca

cubre su cabeza con las pieles del abrigo

disolviéndose en la nieve

por qué me encuentro pasmado

frente a todo lo que veo

cuando sólo debería desaparecer

Suomaiduvvan

Maid sápmelaš bargá

go meahccái láhppo

dat manná ruoktot

čohkkán ruovttus

lean golgan nu guhkás

ahte gávnnažango ba gálgožan

jos sápmelaš borro borgii

de goaivvasta rokki

ja ohcii jávkkiha

go julošin jávkkihit

manne mun juohk’ áli

ferten beassat oaidnit

Manifiesto indígena

Qué puedo yo decirle a ustedes

que cuidan de los jardines

que hacen de mi boca un lecho de flores

al borde del gran sueño

qué, en este mundo

podría decirles

ustedes, niños

que tan acostumbrados al ruido

se estremecen

con el sonido ligero de la respiración

paren de lanzar piedras en el agua

no me sepulten

quizá no he parpadeado en todo el día

pero sigo sin estar listo para el entierro

paren de lanzar piedras

porque el agua soy yo

y en su quietud les mostraré

las flores que han sembrado

Eamiálbmotmanifesta

Maid sáhtán dadjat

go hilskebehtet gárdima

man njálbmán ala gilvviidet

dego loahpalaš loaidun

maid árpmuid

heajut

nu hárjánan jitnii

beanta moaráskehpet

jos muhtun jávohaga vuoigŋá

állet šlivggo geđggiid jávrái

állet hávdát mu

in leat ravkalan čalmmiid olles beaivái

muhto állet fal hávdát

állet šlivggo geđggiid

dasgo jávri lean mun

ja goalkin mun čájehan

makkár liđiid gilvviidet

1 La palabra saami se refiere al grupo de lenguas y al pueblo homónimos, ubicados en las regiones árticas de Finlandia, Noruega, Suecia y la península de Kola, en Rusia. Los poemas de esta serie están escritos en saami septentrional, hablado por cerca de 20 mil personas en Finlandia, Noruega y Suecia.

2 El goahti es una choza saami construida a base de tela, madera y musgo de turba. Tradicionalmente, la choza servía como refugio desmantelable y era transportado siguiendo al rebaño de renos.

3 La palabra várri corresponde a un área extensa de altitud relativa y usualmente designa el punto más alto de la tundra.

4 Gieddegeašgálgues: personaje de carácter mágico en la mitología saami. Puede traducirse como “La anciana del fin de la pradera”, y designa a una persona especial a la que se busca para pedir consejo cuando alguien se encuentra en problemas.

5 El yoik es una forma tradicional de canto saami practicada desde tiempos remotos. De acuerdo con la tradición oral, el yoik fue dado a los saami por los elfos y las hadas del norte.

6 Čáhppe es un mote utilizado para nombrar a los perros.

abre los ojos bien, fíjate bien

una idea, cualquier idea

oscuridad, materia y sentimiento,

ensancha la noche, somete la luz

ensancha la noche y se arrastra…

leo con atención, investigo las fisuras

pozo etéreo, somete la luz

mismo sentido, mismas grietas

otra vez: someto la luz

las mismas paredes, necesito la cuerda

construir la estructura y anidar la tierra

amontonar las piedras y arar el camino

abrir, con mis puños, las ventanas, erigir galerías

de nuevo, las paredes, mis manos, las botas: desciendo

las bocas de aire, mis memorias

tejer las púas, otra vez, en mi mente

el pozo, que muerde el albor

la razón, que esclarece y devora, desciendo

nuevamente someto la luz

mi collar me lastima, saboreo la tierra

las lámparas chillan, muerden preguntas

y ahora se acumula el fango y todos devorándose? (a arar)

desaparece el tiempo, de nuevo: pasaje que se comprime

mis ojos conmemoran el sol negro pero todo cambia y muta

muta y huye el sentido de las piedras

los mapas se extrañan, caen jadeantes

ninguna salida, solo un devenir sin estrellas

aunque ahora recuerdo el punto anterior a las preguntas

posterior a la angustia

nuevamente

el cuerpo: instrumento, someto la luz

miasmas de accesos, la zanja (te pregunto)

todo lo que esconde el mar y no dice el reflejo

y sin embargo un sombrero de pedradas no espanta el apetito

ni las mezquinas ambiciones, las tristes ilusiones…

la gruta me abraza, desciendo

sigo resuelto, desciendo, someto la luz

el demonio sonríe, el corrido revienta

reclaman conventos, su lenguaje es la histeria

ya se muerden los brazos, ya se miden las vergas

por eso cuerpo, nido de dolores, aceleremos aceleremos

que el tiempo y sus astillas ya no dialoguen con el principio

no luz ni estrellas: entrañas enfundadas en máscara

mi mirada en tres espejos: pozo de pozos

no una corana, un alambre

[desciendo

la fama desquicia, el placer envilece

corrompe el deseo, corrompe el dinero, te digo

las paredes debaten, y ellos huyen, se elevan

segando las sombras en el mismo sentido

desciendo

otra semana y otro mes, nuevamente

acomodo la corona, recuerdo el tamiz, desciendo

si todo lo indecible habita el silencio

si siempre diáfano y dudoso es el recuerdo

entonces para qué aludir espejismos

nuevamente

solo por sentir la mirada de los buitres? (estalla mi risa)

una moneda no es un acto: entidades, someto la luz

caos nacido de sí mismo: someto la luz, abrazo las cadenas

aunque ahora la fuerza se cuele en tus músculos

aunque anatemas vacíos alimenten el dilema

aunque estructuren tus sombras mis preguntas

y lo digo porque los tuyos son silencios

demoledores como noticias (excesos)

¡ay, tiniebla! ¿y ahora las sombras se rebelan?

pero ¡en qué habíamos quedado!

nuevamente

se arremolinan, revolotean, es como un bienestar vacío

hablan de la nihilidad de la materia

en vez de este trueno permanente, inquiero

casi isla, el artista

y luego se inmola?: crisis

mismos muros, mismos objetos

maldita luz que culebrea en neón

maldito espejo, ofendes el hechizo

someto la luz

estructura y medita, el ciego andar: plenitud de infamias

ya solo escucho mi eco huir entre las montañas

el camino, la escalera y mis botas: someto la luz

pero no es el miedo sino el tiempo

no son miradas sino lamidas de diablo

no es túnel sino pozo, someto la luz

nuevamente

¡aunque ahora tú dices que mi mente, cementerio de sistemas, no combate recuerdos!

no y sí, sí y no

porque hasta los tengo comiendo de mi mano, a los piches

aunque ahora el personaje esté sosteniendo una pala

y avance resuelto, heroico

pero ni modo: de tanto predicar también se quedó sin brazos

por hocicón volvió a perder la jugada

por mirar al cielo volvió a tropezar

por solemne ya no recuerda el idioma de la luna

por eso habla, palabra canalla, que es tú momento

nuevamente

la cárcel es horror pero la guerra es la nada

si la vida es pregunta, el pozo respuesta

estéril canto, la noche, si solo corren por las paredes

y tu sombra, que enluta la piedra

nuevamente

soy tan grave que cavo y cavo y cavo

nuevamente

devorado por el tedio pero paralizado por la fatiga

incierto, carente, dispuesto: el cuerpo

advertido por todas las aves, esperando el momento

y una extraña danza de metales sin escrúpulos

avanzo, desciendo, me arrastro

miasmas de cristales, someto la luz

de nuevo y otra vez

nuevamente

y otra vez

hasta que Dios borre todas las ciudades con un beso

Hay árboles que nacen para bosque

y otros que son un bosque sin saberlo.

El árbol ignora el bosque

y el bosque tal vez ignora el árbol,

lo único que sabemos es la raíz que escarba

y la rama que también escarba,

una en su cielo de barro,

la otra en su cielo de nube.

La vida es escarbar y a cada cual su cielo.

No ayudamos a mi madre a mudarse.

La veo sentada,

rodeada de los bultos que juntó,

esperando a sus dos hijos,

mientras los hombres de la mudanza

se llevan sus cajas.

Así se ha vaciado,

como cajas de una mudanza, su cabeza,

y ahora no se acuerda

que tuvo que mudarse sola,

al lado del chofer y apretada

entre los hombres

que olían a sudor.

Mi hermano y yo no iremos al cielo,

nos mudaremos rodeados de cajas

con mi madre,

nos mudaremos con todas las madres

rodeadas de bultos,

hasta el final de todas las cajas del mundo.

Sobre una piedra, para romperla,

dejo caer una piedra más grande

y es la grande la que se parte a la mitad,

no la pequeña. Misterio de las piedras.

Busco una piedra todavía más grande

y la pequeña otra vez se resiste

y despedaza a la mayor.

Misterio de los choques.

Busco piedras cada vez más grandes

y todas se quiebran

contra la primera piedra.

Agotado por el esfuerzo de levantar tanta piedra

me siento en una silla

con la cabeza entre las manos.

Misterio de las cabezas.

Poder decir

los pies hermosos de las turcas.

Decirlo con el tono

de un viajero de otros siglos.

En una cena,

en la sobremesa,

sin que venga al caso,

como una verdad por todos sabida.

Pero ¿puede decirse algo así,

en medio del mantel más blanco?

¿Puede decirse algo que no viene al caso?

Todo viene el caso si estás vivo.

Todo.

¡Cómo quisieran regresar los muertos

de su estancia,

atravesar sus siglos bajo tierra

y, respirando,

asegurarnos que las turcas tienen pies hermosos!

Los insectos no se hunden,

el agua los repele,

no nadan porque flotan

y al no saber nadar

se ahogan tristemente.

¡Morir por no saber hundirse!

¡Morir ahí, en la superficie!

Con cada movimiento

el nadador regresa del abismo

que lo atrajo,

un mar nefasto lo persigue, él huye.

¿Huye de hundirse

o huye de flotar como un insecto?

Ni él lo sabe y mientras no lo sepa

se puede sostener a flote.

Se nada hundiendo medio cuerpo

mientras el otro medio pide auxilio.

Si sólo flotas estás muerto.

El verdadero aceite

que no se mezcla con el agua:

los insectos.

* Poemas pertenecientes al libro A cada cual su cielo (Ediciones Era, 2022).