De pieles

Si me entregara al deseo pospuesto

verse a la brevedad

sería la única cita

entre esta luna y la próxima lluvia.

Subamos al ala de la abeja

o del mosquito que nos ronda las pestañas

mientras acordamos el lugar.

Debe ser nostalgia. Brecha abierta

en el cajón de los recuerdos almacenados.

Otra vez el olor a miel te habla.

Todo se repite y la ola nos alcanza.

Bracear hacia el sol, respirando hondo.

Vienen o iremos…

es el dilema que incendia.

Forjemos otras pieles, entretanto.

La presencia exige los abrazos.

Alíferas estaciones, cuando sus orillas

hospeden nuestros nombres.

Campanada de lo frágil

A veces, al despertar, sentimos no haber soñado

pero, quien no sueña, enloquece.

Los sueños que no se recuerdan cuelgan de la nube

en la voz alterada de alguien.

Quien cree no soñar (ni dormido ni despierto)

va al día siguiente con el pellejo cubierto de sales

tatuado con premoniciones de la asfixia.

Los sueños regresan, sin que puedas impedirlo.

Son la válvula de escape en la testera que hierve.

Le evitan el colapso a la máquina oscura o

se convierten en la guarida de cuerpos fértiles

(también infértiles) trajeados con miedos o anhelos

erigidas historias con rostros sin nombres propios,

a veces en primer plano. Otros anónimos enfilan

pintados al fondo. La grafía mutante interroga

y bullen las imágenes en la pizarra cinestésica

de la inquieta. Al despertarnos casi todo se borra.

De vez en vez, despiertas a mitad del sueño

y aunque grises, asoman señuelos enganche

de ilusiones, pesadillas y turbaciones.

Las deformaciones confrontan. Lo extraño surge.

Debilidad enquistada. Algo se asoma revelación.

La voz del padre, ido hace ya tiempo.

La mano de la madre, calma desvelos.

Campanada de lo frágil, replicante.

Su tic-tac audible surge del lado velado.

No aparece, quien debiera revelarse

—dice la voz— que alojas.

Máscaras danzantes te ofrecen,

pero te niegas a ponérselas a tu rostro.

El barro después del milagro de la lluvia

en la pizarra cenicienta deja al descubierto

toda la fauna desgarrada

y en la fragilidad del cuerpo

los latidos aceleran el corazón

allí y en ti,

donde mueven

sables las utopías.

Por el ojo de la nube

Asomada al jardín flotas en lo alto.

Sola, contigo.

Muerde tus fisuras la andadura

del frío estacional.

Vuelves a la inmensidad del agua

sumergida en las arcillas

de tu naturaleza eclipsada.

Flotas arriba donde abajo yo.

Flor del cactus que te pincha

apresada en el vértigo fucsia.

Desnudo viaje al canto lírico

con inusitada entonación

de un cuerpo flotante de nervios

en todo aquello incomprendido

—inerme, soterrado, quitado—

si calzas la llave en su orificio

por el ojo de la nube

adentras al paraíso perdido.

Traducción del kurdo por Jiyar Homer y Gabriela Paz

20 de enero de 2006

Si amas a una patria

tanto como a un hombre de ella,

¡Sabes qué desastre sería!

26 de enero de 2006

Todos saben que el amor y los cigarrillos

son mortales por igual pero pocos quieren

dejarlos y entregarlos.

18 de febrero de 2006

Me topé con un poema, al caer vi que

no era poesía, sino un hombre en el que caigo

un hombre que por un lado es poesía y por el otro, hombre.

28 de febrero 2006

Me has enviado varias granadas,

he tomado un color de cada una

¡pero temo de las granadas de los hombres!

Temo que se conviertan en minas y me exploten.

Los hombres siempre confunden granadas y minas,

no pueden distinguirlas.

8 de abril de 2006

Quisiera besarte como una paloma

me posaría en tu hombro y miraría al mundo

pegaría mi mejilla a tu cuello

así me verías desde ti mismo

16 de abril de 2006

Dentro de otros cien años,

¿en qué parte del mundo

caerá el polvo sobre nuestras tumbas, querido?

Abre tus brazos para que

pueda olvidar la muerte otra vez.

21 de mayo de 2006

He traído a un hombre a mi regazo y

quiero leerlo y pasarlo página por página

Hoy llegué a la página cuarenta y uno.

2 de junio de 2006

Esta noche la luna ha llegado a mis pechos

ha iluminado la brecha entre ellos

los huele más profundo que tú y

sé que estás dormido ahora…

8 de julio de 2006

Como lloraba por mi madre cuando era niña

hoy lloré por ti y

refregué mi cabeza contra el suelo

Por la tarde, con el temblor de los árboles

por la mañana, con el sonido de los aves

comencé a llorar de nuevo.

12 de julio de 2006

Besaste mi pecho derecho y

mi pecho izquierdo

hasta que me despertaste.

Hoy y luego, tan verde,

te envolví en mi cuello y salí.

15 de agosto de 2006

Después de ducharme,

pegaría un hombre a mi cuerpo

como mi camiseta rosa y

absorbería el olor de mi humedad.

29 de agosto de 2006

Querido, incluso has enseñado el viento

que diez veces al día

suba mi falda y robe el sombrero.

10 de septiembre de 2006

Ahora estás dormido, sé que estoy

circulando por las calles sin hogar ni tierra

y el viento me trae y me lleva como basura

26 de octubre de 2006

Todo es difícil con los hombres,

son como ramos de flores,

sus colores son hermosos y huelen bien

solo por dos o tres días

luego, son inútiles, debes botarlos.

20 de noviembre de 2006

Tus cartas de la tarde saben frescas,

las del mediodía saben calientes y

las de medianoche saben dulce.

Azul Ramos, Cuerpo, Reverberante, Acapulco-Ciudad de México, 2023, 44 pp.

La situación es la siguiente: una mujer, dos mujeres, muchas mujeres, una tras otra hacen fila. Alguna sale de su sitio y va y hace una pregunta a otra de las formadas: “¿Y usted puede describir esto?” La aludida responde que sí, dice “Puedo”. Esta es la anécdota que cuenta Anna Ajmátova en el prólogo de uno de sus libros, un testimonio sobre la Rusia posrevolucionaria que encarceló al hijo de Ajmátova, Lev, y a otros cientos más de esposos, hermanos, hijos, lazos de sangre. Una espera agotadora afuera de una cárcel en Leningrado y el momento brillante entre la paja: una madre que reconoce en la muchedumbre el rostro de la poeta y piensa que el dolor entre las dos, entre todas, puede contarse. Y así fue: Anna Ajmátova escribió Réquiem. Lo que quiero contar es que antes de Réquiem hubo una fuerza, un motivo, una voz, un nombre, una historia personal; el caso de aquella mujer que se acercó y pidió hacer algo, algo posible en las manos de Ajmátova: la escritura.

A principios de la década pasada, nos cruzó otra guerra. Sin abundar en lo vivido, lo que me provoca y voy a recalcar aquí es cómo la historia enseña. Retoña desde el terregal duro, ofrece glorias y hortensias y crisantemos por el camino: la misma anécdota sin consuelo, abriendo una y otra vez su flor. Antes de Cuerpo, de Azul Ramos (Acapulco, Guerrero, 1993), a Sara Uribe —quien escribe la cuarta de forros de este libro— se le pidió por encargo componer una pieza teatral con el tema de los desaparecidos en México; un par de meses después, el mismo día en que se anunció el hallazgo de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, Uribe aceptó. “Sentí la imperiosa necesidad de hacer algo, alzar la voz, alzar la palabra, gritar aquí está pasando algo: aquí está pasando la guerra. Lo único que tenía para proferir tal enunciación era mi escritura”, según contó en una entrevista para Nexos, en febrero de 2017. De aquí destaco dos cosas importantes: primero, ese momento límite entre el artista, la obra y su tiempo; y segundo: el hecho de recurrir a la escritura como potencia. El eco de la palabra “puedo” rebota en Cuerpo de Azul Ramos.

Parecería un exceso hablar de Uribe y de su Antígona González (2012), pero este libro fue un hito para escrituras venideras. Gracias a sus estrategias de reescritura e investigación, la autora tomó distancia de los horrores para no caer en las trampas del chantaje y el efectismo. El resultado fue un parteaguas en plena guerra intestina del narcoestado. Pero Antígona González no es la única obra: una mínima lista de muy recientes poetas mexicanas incluiría Silencio de Clyo Mendoza, La muerte golpea en lunes de Maricarmen Velasco Ballesteros o Donde una vez tus ojos ahora crecen orquídeas de Rocío G. Benítez. Trabajos serios y dolientes que buscan justicia, y pese a lo que entendemos por justicia —“Que este país puede desaparecerte”, dice uno de los versos de Azul Ramos—, todas estas poetas han encontrado algo de ello en su escritura.

Al abrir este libro, leemos que Cuerpo está dedicado “A todas las personas que buscan y a las que han encontrado […] que no nos calle el silencio / ni la impunidad”. La palabra golpea sobre la mesa y, enseguida, cambia de página para hacer del cuerpo ausente una presencia. Decir que él, “Carlitos”, el hermano de Azul, no era un delincuente. Decir algo. Hacer un comunicado, romper la autocensura que provoca el miedo. Miedo en los talones, en la sala, al otro lado del teléfono. Miedo a que también nos levanten a nosotros. Por ello el poema abre los ojos, aunque sea de noche y únicamente ilumine la confusión; recupera no sólo el relato reciente y la crónica desesperada de las últimas horas de alguien que ha desaparecido, sino que se resiste al ceñido de la literatura legal y desarrolla una vida de afectos y cuidados, una historia de lo emocional e intangible —y no por ello menos verdadero.

Interesa cómo estos afectos —algo natural en nosotros para con las personas que amamos— se manifiestan a la manera de una lengua que anota con cuidado. “Historias y formas de clasificación”, nos propone la poeta Maricela Guerrero en El sueño de toda célula (2018), con su “resistir” y “devenir” presentes en el trabajo de Ramos. Tales estrategias se hacen evidentes cuando Ramos dice “Desaparecieron el cuerpo. Lo que escribimos. Los pasos, los cumpleaños, cada entonada con la que mamá te arrulló” (p. 18). O cuando rasca en lo perdido, hasta las raíces del nombre, para encontrarlo:

Aquellas estrategias se contraponen a —o, más bien, se complementan con— las de Uribe, que golpetean en un tono policial para inquirir:

Este tono se discute en el poema mismo cuando la voz se cuestiona: “¿Cómo reduces un cuerpo a señas?” (p. 35). Y no, el cuerpo no está reducido a unas señas. Como se mencionó antes, hay espacio para escribir los afectos. Si bien es cierto que un libro de poemas no resuelve nada, el lenguaje sí que puede abrazarnos y consolarnos.

El discurso poético: una potencia para fijar y estar ante la incertidumbre, para “Exorcizar el pensamiento repetido” (p. 18) que Ramos nos comparte y decir: este dolor es mío, pero también puedes ponerte en sus zapatos. Caminemos juntos. La luz está apagada. Busquemos el interruptor.

Caminamos entonces, poco a poco, sobre esos poemas en prosa que por su brevedad bien pueden ser viñetas, parpadeos, obturaciones en el ojo de una cámara. Escribir lo que alcanza a iluminar con rapidez la linterna de la mente: las observaciones. Hay flores, un taxi, una calle cuesta abajo, palomas en la plaza, una carretera donde el agua se evapora.

En Cuerpo, cada texto es un respiro. Poemas dichos desde el ahogamiento, redactados en silencio y contra el silencio, gritos que quiebran, elegías acotadas. Lo que busca la brevedad es el control, y precisar también es anotar con cuidado. Que no haya espacio a la ambigüedad. Que nadie dude de a quién nos referimos. Ella, la enunciante, no lo va a permitir.

Lo que la voz sí se permite es una belleza muy a su pesar porque será difícil arrancárnosla de la memoria. De este modo asoman versos bellísimos, que por su atmósfera producen extrañamiento:

o

Se trata de unos cuantos hallazgos en la “exhaustiva oscuridad”, cuya esencia básica recuerdan a los paisajes de El libro de los muertos, de la estadounidense Muriel Rukeyser: la muerte asediando las minas, brillando en el polvo blanco de la sílice. Los lectores de Azul Ramos, insomnes, nos hallamos ante un libro igual de triste y brillante, cuyo último verso hace caer el telón del cielo con el vuelo de unas golondrinas.

La versión digital (más fragmentos de audio) puede encontrarse aquí:

https://eslamex.bandcamp.com/album/15-a-os-15-textos-rojos

La de Mercurio y Perú tallada en acero.

Raquel Jodorowsky, un Rojo Homenaje

Despedida

¿Dónde se apoyan los cimientos de nuestro redondo planeta?

Nadie sabe dónde la vida nos lleva girando sin cesar como un dulce de fuego.

Mar que me llevas a las puertas del misterio,

donde seguiré viviendo.

Mar dentro de ti.

Abrazaré a Dios que nos creó.

Hoy me despido, amigos poetas, no se olviden que la poesía es invencible.

Raquel Jodorowsky

¿Cuándo comienza esta historia?

Quizás unos segundos después de que mi profesora de Literatura Iberoamericana preguntara: “¿Alguien quiere hacer una exposición sobre alguna otra poeta latinoamericana poco estudiada?» (Dulce María Loinaz y Delmira Agustini, las previamente mencionadas.)

Dije para mí: “Me lanzo, no me lanzo…”

—Yo, yo quiero hacer una exposición sobre Raquel Jodorowsky.

—¿Sobre quién?

Exterior. Noche.

Vemos a Rojo caminando rumbo a la Sala Covarrubias

del Centro Cultural Universitario,

se dirige al Recital de las Lenguas de América organizado por Carlos Montemayor

esa noche fue mágica

los representantes de las lenguas indígenas

teletransportándonos a todos a las gargantas de sus pueblos

sus dolores, sus quereres, sus lluvias

esa noche la representante de la lengua inglesa era Margaret Randall

quien al final del recital me presentó a Sergio Mondragón.

Creo que justo él fue justo quien me facilitó el correo de Raquel…

Pero las cosas no salieron tan bien…

Luego de que Rojito mantuviera una correspondencia con la autora del 18 de octubre al 9 de noviembre del 2006 para elaborar un trabajo de la carrera y una entrevista…

Sergio Mondragón:

¿Pues qué le dijiste? No sabes qué escándalo se armó en la editorial.

Rojo estudiante de Letras Hispánicas:

Nada, señor Mondragón, lo único que hice fue pasarle el trabajo que hice sobre ella y se enojó mucho.

Sergio Mondragón:

Pues qué raro, a mí me pareció un buen trabajo. Mire, le voy a pasar el número de José Ángel Leyva, él le puede explicar con más detalle la situación.

(((y de repente Rojo era el responsable de que a Raquel Jodorowsky no le publicaran un libro en la editorial (que también era revista) Alforja)))

Raquel,

el amor secreto de Jotamario Arbeláez,

la enamorada de Gonzalo Arango,

la autora del muy liberador poema “Ama, amor”,

la autora del mejor título para un poemario:

3 millones de años luz o El diario de una costurera (Lima, 1973)

la niña caminando al borde del desierto de Atacama

“A los catorce meses, Raquel Lea hablaba de corrido. Tambaleándose, en busca del equilibrio, corría de un mueble al otro, murmurando frases enigmáticas: ‘¿Escuchas el ladrido del aire sepultado entre ortigas bajo el cual fermentan las piedras su memoria sólida? ¿Desatas como niebla melancólica lo que tus ojos niegan por querer dejar huellas en la roca dura? ¡Para mí más áspero sendero los pies suaves de tu sombra esquiva!’ Desde que despertaba hasta que se dormía, y a veces también durmiendo, no cesaba de derramar ese río que, transformándose en poema, atravesaba los días, las semanas, los meses, amenazando durar años.” (Alejandro Jodorowsky, El niño del jueves negro)

((habla José Ángel Leyva)):

—Mire, no se preocupe, más bien la señora ya está grande.

—Ah, bueno —dijo Rojo espantado y traumado por la situación.

El trabajo que hice sobre ella se llamó Caricia de Mercurio

porque leyendo varios de sus libros me di cuenta que utilizaba muchos elementos que tendían a complementarse siempre,

lo suyo era marcar elementos duales y cantar sobre ellos

si estaba la Luna estaba el Sol

si la tiniebla aparecía, un paso más adelante llegaba la luz

si el rojo el azul

si el fuego el agua

si el caramelo la sal

al aparecer un elemento

en los versos de Raquel siempre teníamos que esperar el nacimiento inmediato de su contrario,

en el sentido de complemento

una poesía del balance

“Como arriba, abajo”, según Eliphas Lévi en su Dogma y ritual de la alta magia

una poesía geminiana, en suma.

(De regreso con lo de su molestia por mis preguntas tipo test psicológico):

Ponte en su lugar, Rojito

de repente publicas una entrevista con la que Raquel no está a gusto y aparte parece que sufre de los nervios y que ya está muy mayor. ¿Te acuerdas cuando Rodolfo Hinostroza te dijo que la había visto por el Perú en un bar? (hace poco) (muy guapa, sin arruga alguna a pesar de los años, te dijo)

Pero yo le avisé a Raquel que era para un trabajo de la escuela

y una posible entrevista

Sí, bueno, pero también se le hicieron muy babosas tus preguntas1

Fueron las mismas que le hice por correo a su hermano:

¿Cómo será la poesía dentro de 100 años?

¿Cuáles serán los vehículos de la poesía en el futuro?

Me responde Alejandro por correo:

“La poesía será igual. Tendrá los mismos temas, sea escrita en papel o en el cielo.”

Me responde Raquel por correo:

“Los futuros vehículos de la poesía no serán los libros. En los viajes interestelares de largo tiempo, que pronto vienen, los libros flotarán, sin la atracción terrestre. Tendrán que ser proyectados frente a los asientos. Escribí un libro en México, Cantata del espacio… ME ADELANTÉ EN EL TIEMPO CON ESTA POESÍA ELECTRÓNICA: ALNICO Y KEMITA… LA POESÍA DENTRO DE 100 años existirá en tubos proyectables.

Será un recuerdo de nuestra naturaleza terrestre en otro mundo, creado por el hombre……….”

Margaret Randall y Sergio Mondragón

eran los editores de El Corno Emplumado,

legendaria revista de los sesenta en la que publicaron los jóvenes

Cardenal, Ferlinghetti, Cortázar, Paz…

y una pléyade de muy diversos poetas

tanto latinoamericanos como estadounidenses

Uno de los números fue un poemario entero de Raquel

con traducción de Randall al inglés: El Ajy Tojen

«… es una voz que protesta, una voz muy de mujer, cruda y desnuda, voz que utiliza el humor negro y que evita con su grito que caigamos en el aljibe» (me cuenta Mondragón)

¿Los libros de Raquel?

Dimensión de los días, Aposento y época, La ciudad inclemente, Dimensión de los días (segunda edición), En la pared de los sueños alguien llama, En sentido inverso, Mi casa abrakadabra, Cuentos para cerebros detenidos, Caramelo de sal, Lo que llama desde la eternidad: Chavín de Huantar, Sin antes ni después, Revelaciones de Alcindor…

La relación con su hermano fue muy difícil.

Es vista con rencor en La danza de la realidad:

la hermana mayor con el cuarto bonito

la que tocaba el piano, la adoración de sus padres

pero también la que fue abandonada en una escuela internado,

la hermana que nace diciendo poemas, la que aprende primero a versar que a caminar, la que aparece poderosa también aunque brevemente, como personaje de otros dos libros de Alejandro

(Donde mejor canta un pájaro y El niño del jueves negro)

Raquel,

la que se las tuvo que arreglar sola desde ese entonces

la estudiante de Antropología

pero que no pudo ejercer por no haberse titulado

la enamorada de un hombre apellidado Gallo

y con el que tuvo a su hijo Dayal

la que vio morir al amor de su vida en la selva

de una enfermedad lenta y degenerativa

Pregunto por correo:

Gracias a su “Presentación” sé que nació geminiana,

pero ¿cuál es su fecha de nacimiento?

Responde Raquel Jodorowsky:

Nací el 9 de Junio del año 5767, del calendario hebreo, en la ciudad de Iquique, Chile…

(Alejandro la consideraba muerta ya desde hace décadas,

tan alejado de su hermana que me regaló todos los libros que poseía de ella en su biblioteca de Francia,

me los mandó en un paquete… alguno de ellos dedicado: «para Alejandro… olvidos y recuerdos»)

“Sola en mi habitación, girando

Con el mundo entero en la cabeza

Desde el primer día en que nací.

Mi padre partiendo mandíbulas de vagabundos

En una tienda de calcetines de la avenida Matucana

Mi hermano ocultando gatos dentro de la cama

Mi madre besándose en el espejo

[…] he sido tan ajena a esta familia”

(«Año nuevo antiguo”, El Ajy Tojen)

Raquel,

la mujer que quería ser sacerdotisa de la selva

y que fue iniciada en algunos de sus ritos

la que conoció un árbol a la edad de 11 años y lo saludó de mano

la que se nacionalizó peruana

la misma a la que José Luis Cuevas le ilustró un libro

la que publicó en varias revistas especializadas

aunque no en muchas antologías

(una de ellas coordinada por Leticia Luna)

(Tan callado Alejandro sobre su hermana que ni siquiera amigos cercanos de él sabían de la existencia de Raquel)

Raquel,

la amante de Allen Ginsberg

la citada en Sandwiches de realidad por el beatnik como

“aquella que está sentada con sus collares”

la que curiosamente aparece en el Diccionario de escritores mexicanos elaborado por el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM

Le pregunto a la doctora Aurora Ocampo en Filológicas:

Pero si Raquel no es mexicana y sí está en este Diccionario de escritores mexicanos, ¿por qué su hermano, que sí fue y es muy publicado en medios nacionales, no está en él?

Responde la doctora Ocampo:

Seguramente porque Raquel tuvo una participación constante en medios impresos nacionales.

[y así fue, Raquel escribió durante mucho tiempo una columna semanal en, me parece, El Heraldo de México, en los setenta, donde hablaba de temas como la naturaleza, la cultura quechua, su poesía, las traducciones que había realizado ella]

ejemplo de su labor como traductora de poesía en lenguas originarias:

“Despedida:

Hoy es el día de mi partida

Hoy no me iré, me iré mañana.

Me veréis salir tocando

Una flauta de hueso de mosca,

Llevando por bandera una tela de araña;

Será mi tambor un huevo de hormiga

Y mi sombrero un nido de picaflor”

Raquel,

la traducida al inglés, al francés, al alemán, al italiano

la que publicó 15 libros, el primero de ellos por la editorial de Pablo Neruda

la que aún así no conoce nadie

y que siempre confunden con la hija de Alejandro,

Raquel la olvidada, la que malvivía en un cuarto debajo de una escalera

(según me cuenta Celedonio Orjuela)

(Pero Huberto Batis vaya que la recordaba. Cuando tuve la dicha de ser su alumno en la Facultad de Filosofía y Letras, mi querido maestro me contó que la conoció: “Muy guapa ella, muy bonitos ojos verdes. Le publiqué un poemario auspiciado por mi revista Cuadernos del Viento. Te lo voy a dar”. Y llegó a mis manos la poesía electrónica que Raquel creó en 1965 bajo el título Alnico y Kemita. Cantata del espacio.)

Raquel,

la poeta inconseguible, si acaso únicamente en Perú, en la Biblioteca Nacional de Chile, en universidades estadounidenses e incluso en la Biblioteca del Congreso.

La artista plástica, la que expuso varias veces,

su exposición más reciente aconteció justo por estas fechas,

culminó a principios de octubre

se llamó La poesía del color

(Auditorio del Centro Cultural Ricardo Palma,

Municipalidad de Miraflores, Perú, 2011)

Raquel,

la que no dejaba de preguntarse por su quehacer de poeta en el mundo y el universo

la que escuché que contrabandeaba mercancías varias en la frontera de Perú y Chile con un grupo guerrillero,

la titiritera itinerante por los Andes,

la modelo de la televisión peruana,

la costurera que vendía playeras y ropa que fueron un éxito en los sesenta entre la comunidad gay al menos de su barrio

la que vivió un tiempo en casa de su hermano en México

(aunque Alejandro lo niegue)

la que hizo un performance a lado de su hermano

(aunque Alejandro lo niegue):

fue en los setenta,

en el hospital psiquiátrico Fray Bernardino de la Ciudad de México

Raquel leyendo sus poemas de Alnico y Kemita

Alejandro efimereando con su banda de rock

“Poeta ya no cantes.

Toma tu fusil de fuego

Y dispara otras palabras

Capaces de incendiar este siglo de tontería

Y barbarie.

Vuela de una vez las sienes de las mentes dormidas

Agarra su comodidad y muérdela” (escribió Raquel)

Raquel,

la estudiante de letras becada en la Universidad de San Marcos

la que escribió su primer poema a los 6 años

la que jamás dejó de escribir

la que hace poco vía videoconferencia (durante un homenaje)

utilizó las siguientes palabras al cerrar:

«la poesía es invencible»

“…fue una luminosidad enorme que se descubrió en el cielo. Fue una constelación que desapareció. Se le dio el nombre de Alcindor en el año 1978. La fecha en que murió mi madre. Quién sabe dónde se van los mundos y los seres queridos que desaparecen.

Pero nos dejan su luz…”, Revelaciones de Alcindor, 1983

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky

la que nació geminiana en una mina de cobre al norte de Chile,

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky

la oriunda de la tierra de los boxeadores

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky

la que jugaba con las arañas del salitre y los lagartos de la arena

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky

la que platicaba con los perros bravos cuidadores del oro

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky

la que habita sólo en sueños pero que sale a veces a comprar duraznos

Raquel Lea Jodorowsky Prullansky

la de los tigres, el equilibrio y las montañas de diamante

“No soy poeta por lo que escribo/ sino por lo que he vivido”

Raquel,

dentro de miles de años

los seres de otros mundos en sus investigaciones arqueológicas

descubrirán que en tu esqueleto fosforescente

continúa tatuada la leyenda: Yo soy América

1 “De poetitas, poetotas y misteriosas influencias (entrevista con Raquel Jodorowsky)” fue publicada en 2007 por la revista Velocidad Crítica (num. 99) y en El Metate, periódico de la Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.

El nuevo Antínoo

No eres Antínoo ni yo soy emperador

Tus manos podan nubes de los árboles,

No tienes la belleza del amante de Adriano

Ni yo la riqueza para colmarte de joyas.

En lugar de manjares y finos vinos

Compartimos pizzas de pepperoni y cerveza,

Te abrazo y los cinco continentes aprieto en mi pecho.

Cuando tus dedos se enredan en mi cabello

Brotan laureles en mi frente.

Tus pies descalzos alfombran mi suelo

Y la belleza y la vida cobran sentido

En un cuarto sin edades y jerarquías.

La última tarde

Un día de ausencia

es tarde de lluvia y ceniza

hojarasca y niebla

agua que se derrama por la ventana.

Sólo permanece el recuerdo

de la última tarde

casi al anochecer

cuando los cuerpos en vilo

—gallos en pelea—

fueron una sola sombra

que la luz movía a su antojo.

No hubo promesas

ni decoro

invocamos el canto inefable,

desnudas las palabras

cayeron al suelo.

Por un instante

fuimos rumor de río

estatuas de bronce

raíces abrasadas.

Quema mi nombre

Herman Melville

Nuestras miradas crearon

la tensión del relámpago

y a la piedra la llamamos caimán

a la nube bandera

No digas a nadie

las palabras que inventaste para mí.

Las noches de verano y otoño

fueron aliadas de un fuego sin horizonte.

No sabíamos que el piso era de cristal.

Un día se rompió y nos arrojó a un bosque de espinas.

El paisaje antes verde

ahora es hierba seca, oscura.

En el corazón quedaron flotando soles

pero la casa es una noche cargada de silencio.

Quema mi nombre

y las palabras que inventé para ti.

Regalos de agosto

De nuevo agosto me trajo regalos,

en mis manos depositó

la crisálida de tus labios;

un ramo de crisantemos

fue tu cuerpo.

En tus piernas

majestuosas

crecen amapolas.

En un crisol guardo el momento

de la entrega

que se extiende más allá del verde

de la cañada.

Hoy y mañana paladeo en cada letra

los sabores de tu piel cristalina.

Agosto me dio de beber

agua de los dioses.

Lirio abierto canten los cielos

el himno de los soles

y tu voz sea oro y viento.

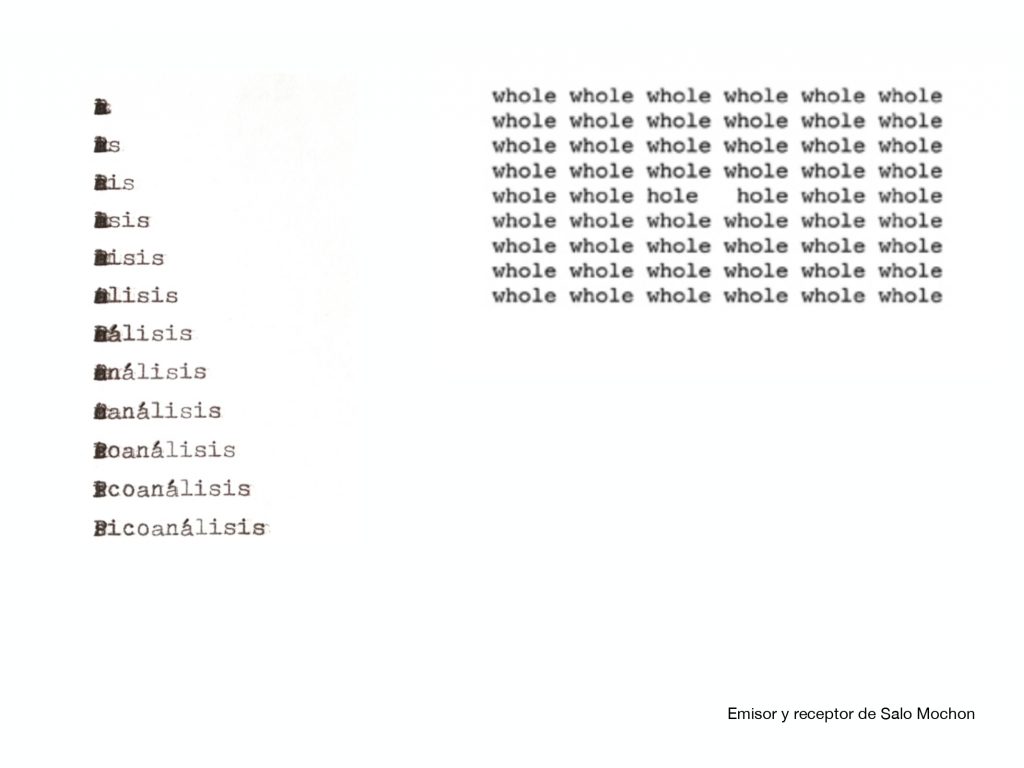

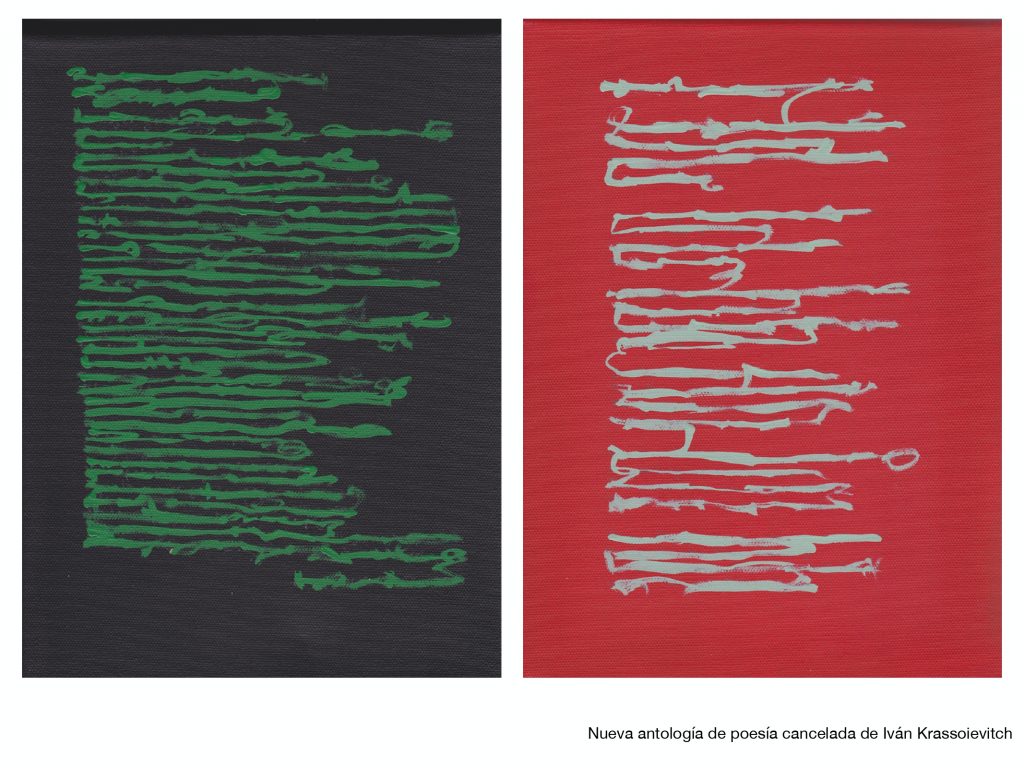

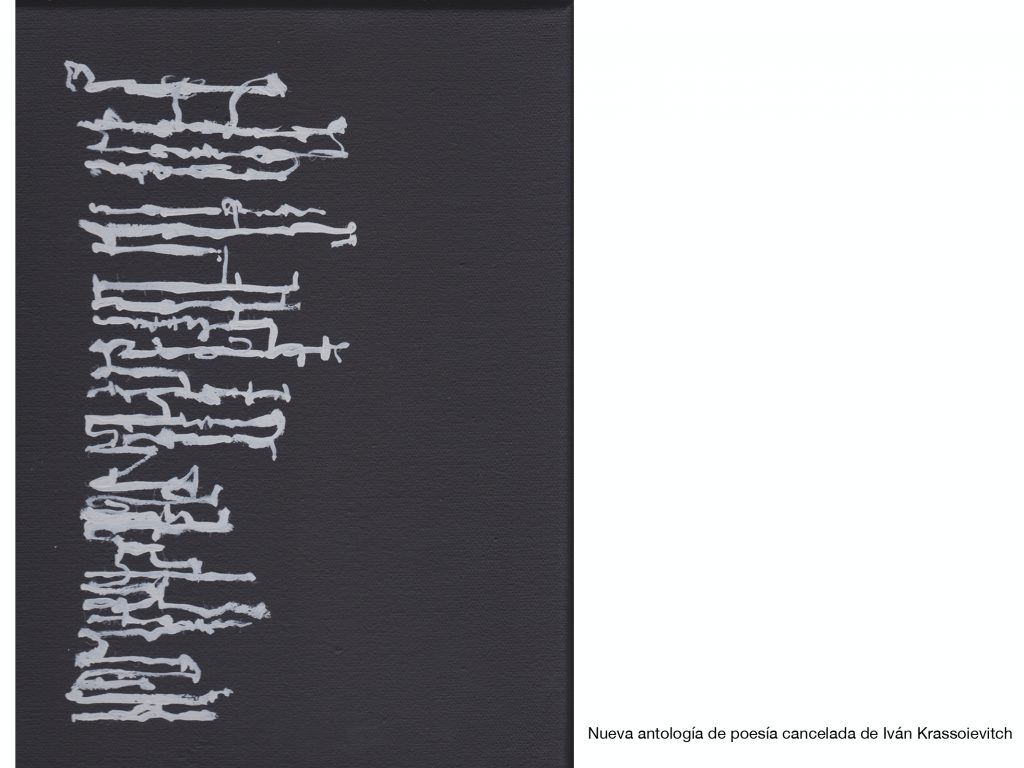

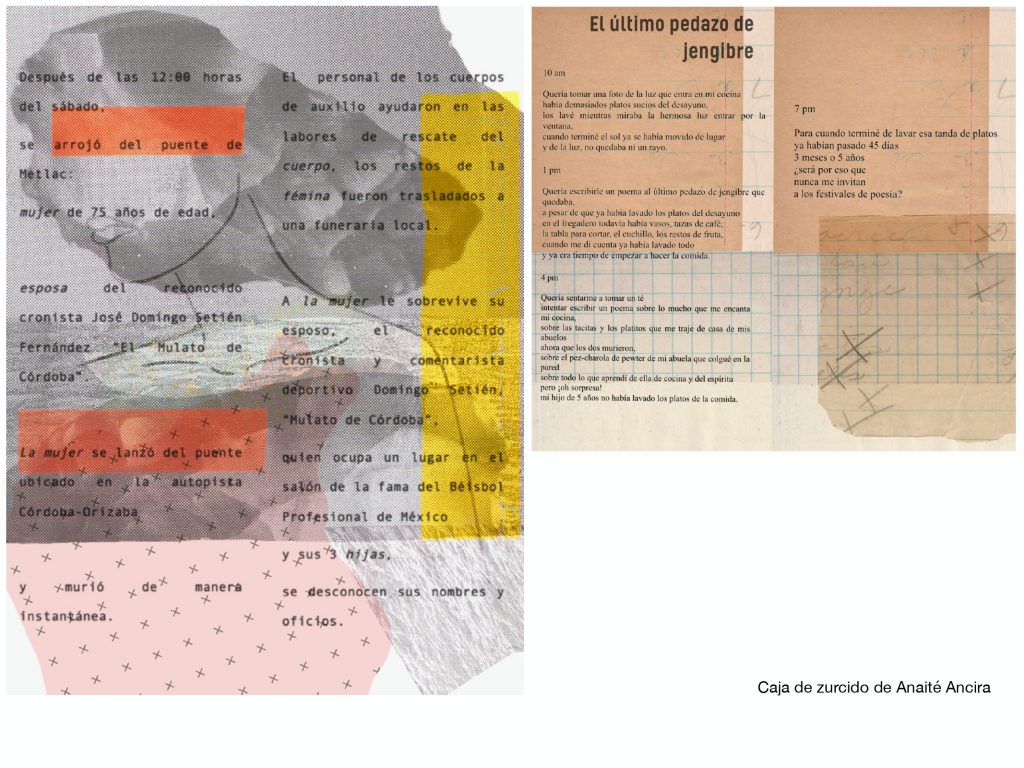

En noviembre de 2022, durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y en celebración del 35 aniversario de Periódico de Poesía, la reconocida artista mexicana Magali Lara ofreció un recorrido histórico por la poesía visual de los siglos XX y XXI, incluidas algunas piezas publicadas por primera vez en esta revista. Aquí recuperamos el nutrido corpus de tal exposición.

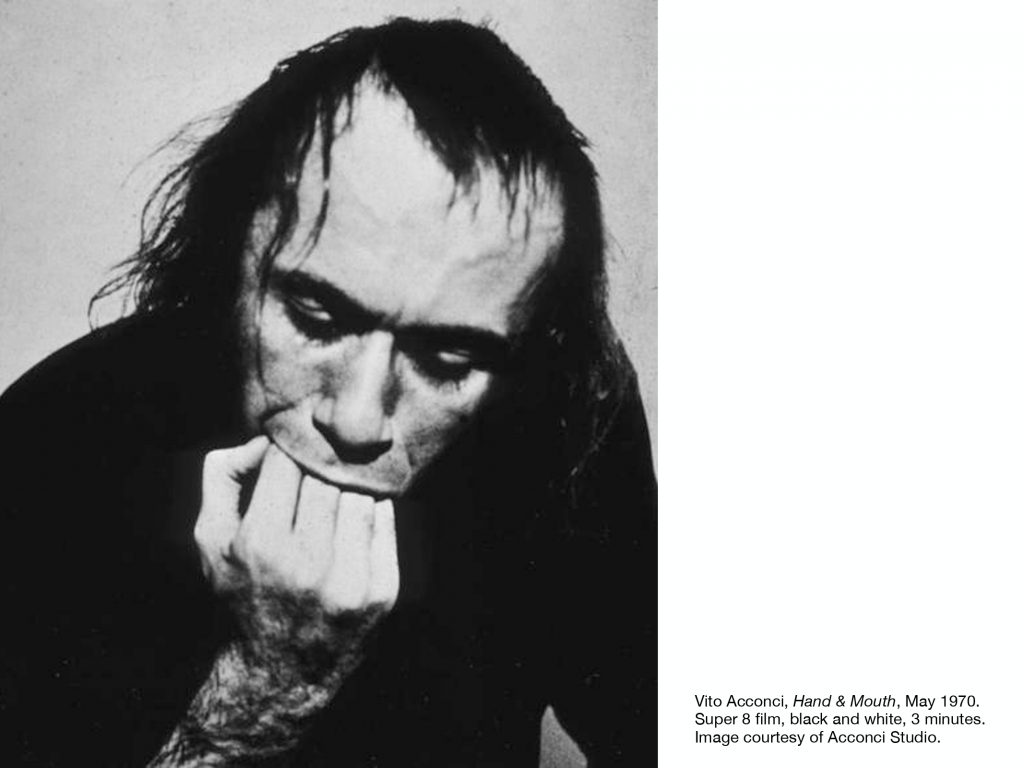

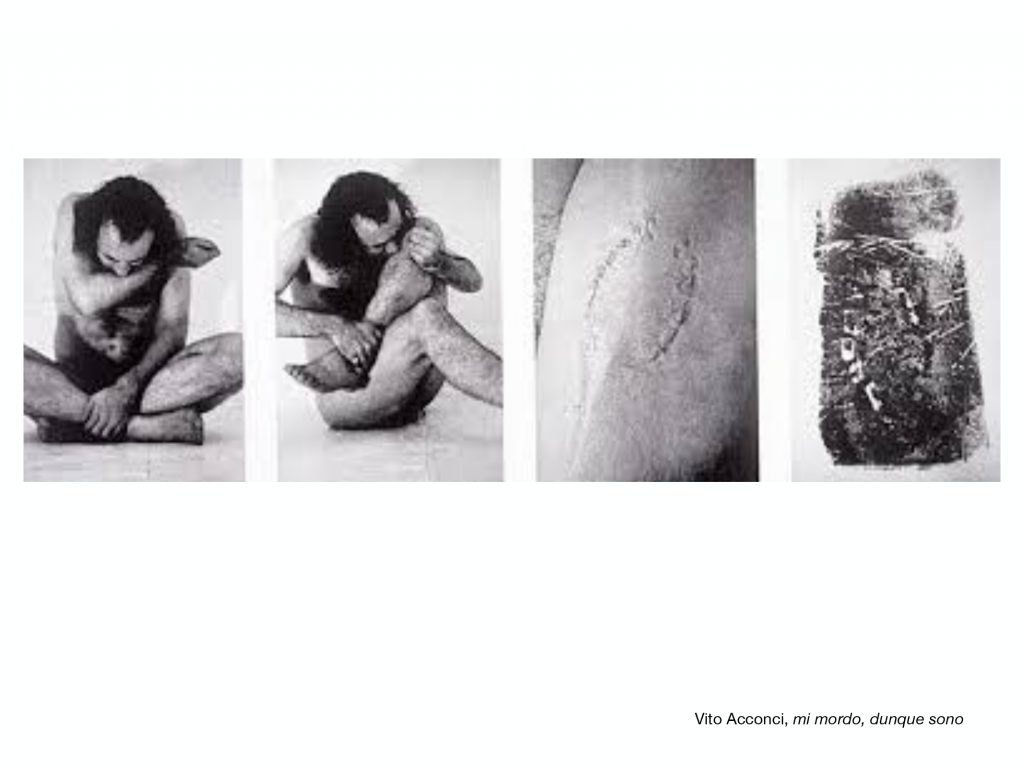

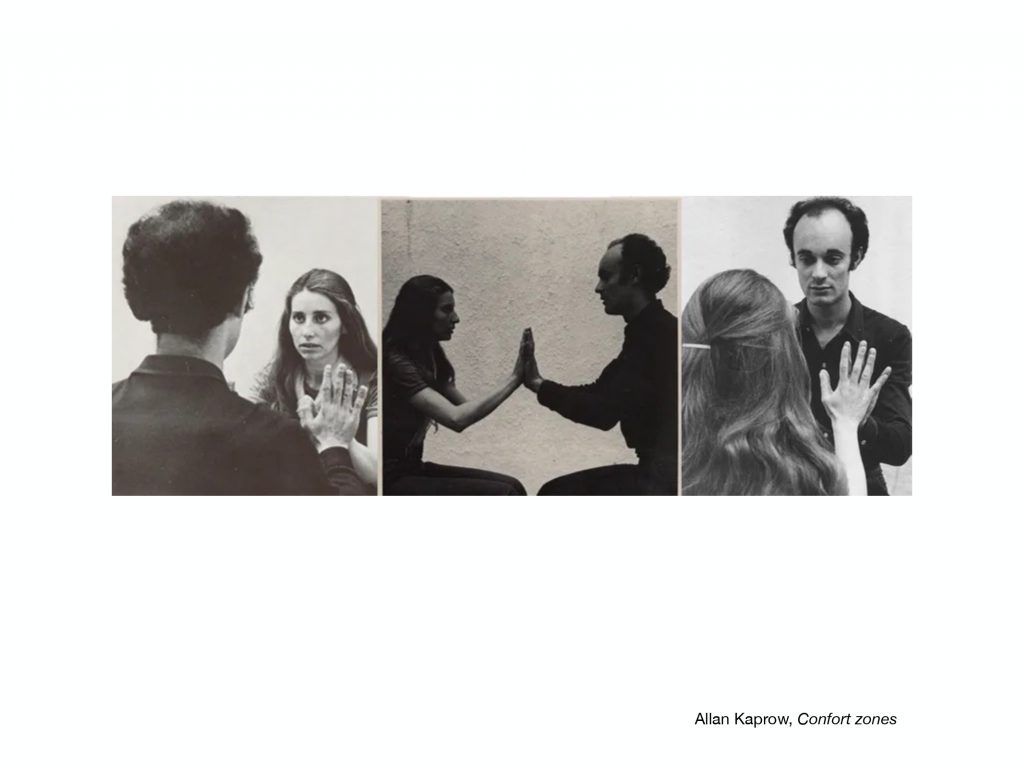

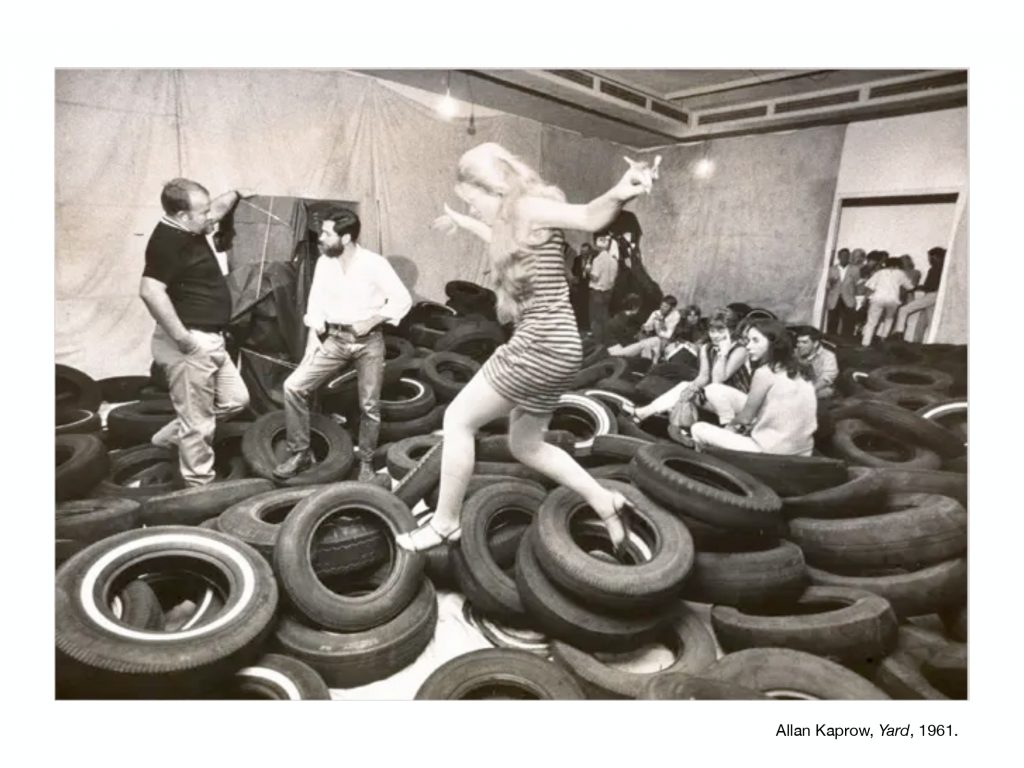

1. ¿Por qué a partir de los años sesenta los poetas empiezan a usar su cuerpo?

Vito Acconci

Alan Kaprow

2. ¿Y los artistas visuales comienzan a usar los textos como parte de la obra?

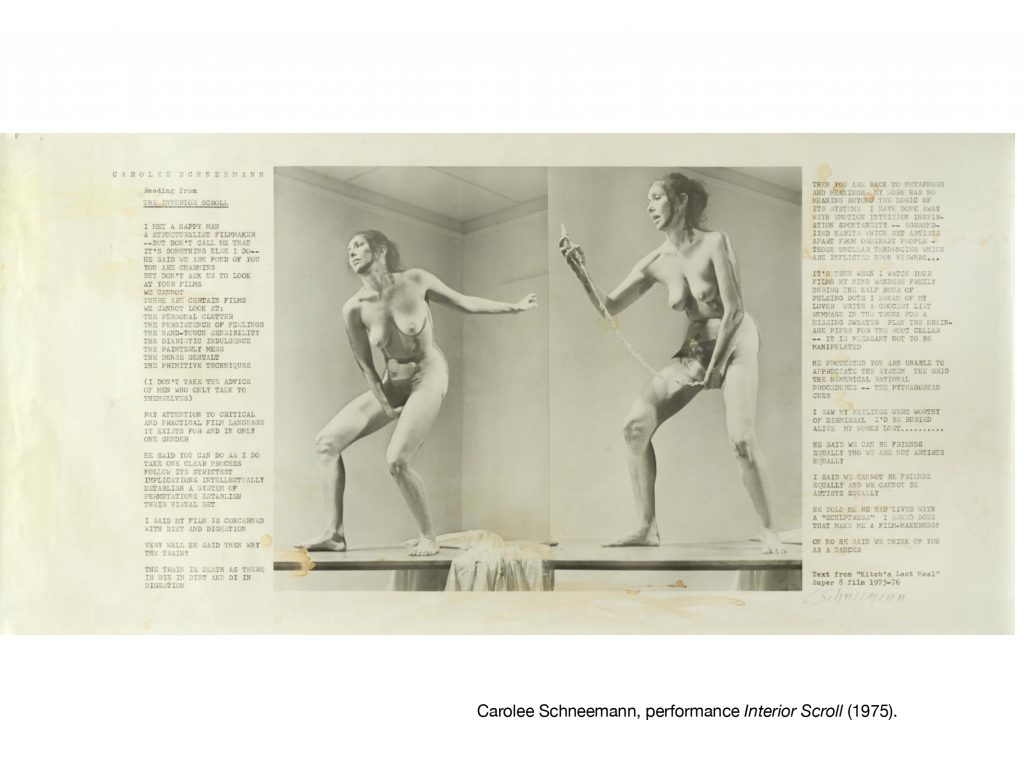

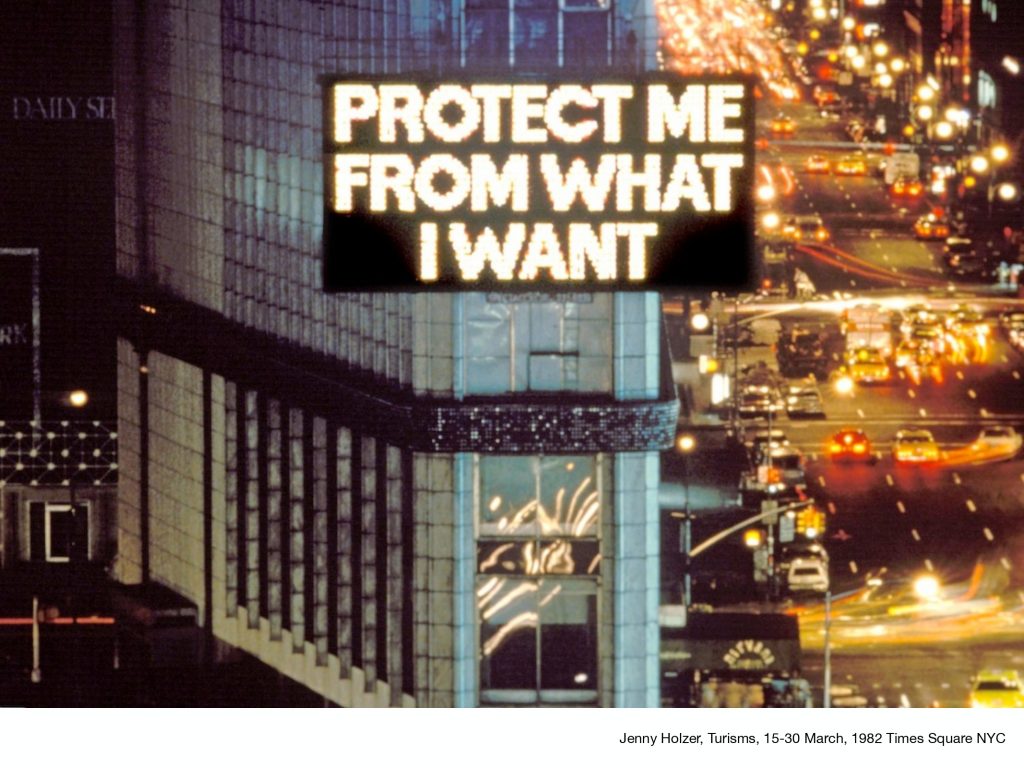

Carolee Schneman

Jenny Holzer

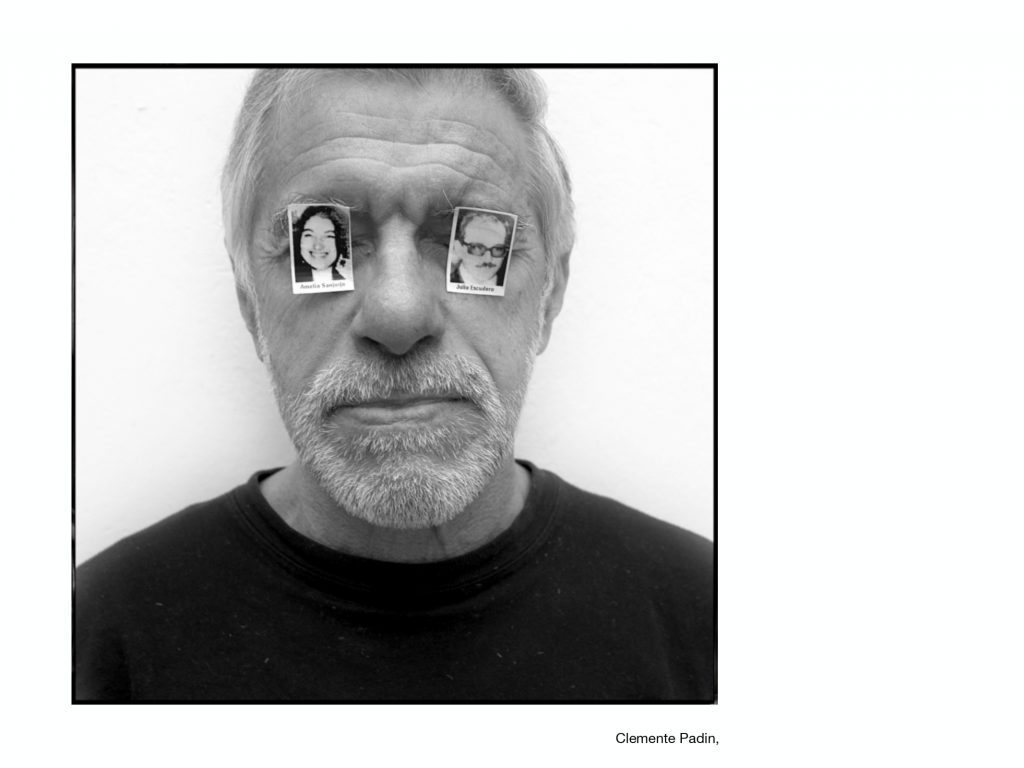

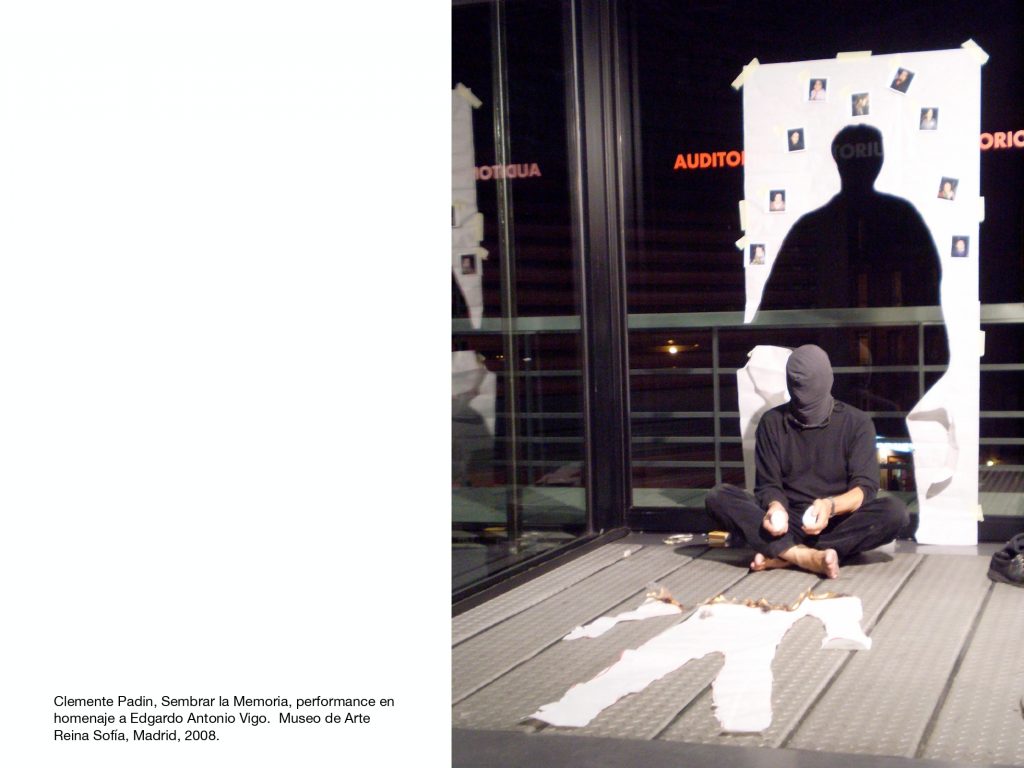

3. ¿Por qué en Latinoamérica la poesía estuvo junto a la militancia política?

Clemente Padín

Clemente Padín

4. ¿O aparecen otras maneras de entender la corporalidad del texto?

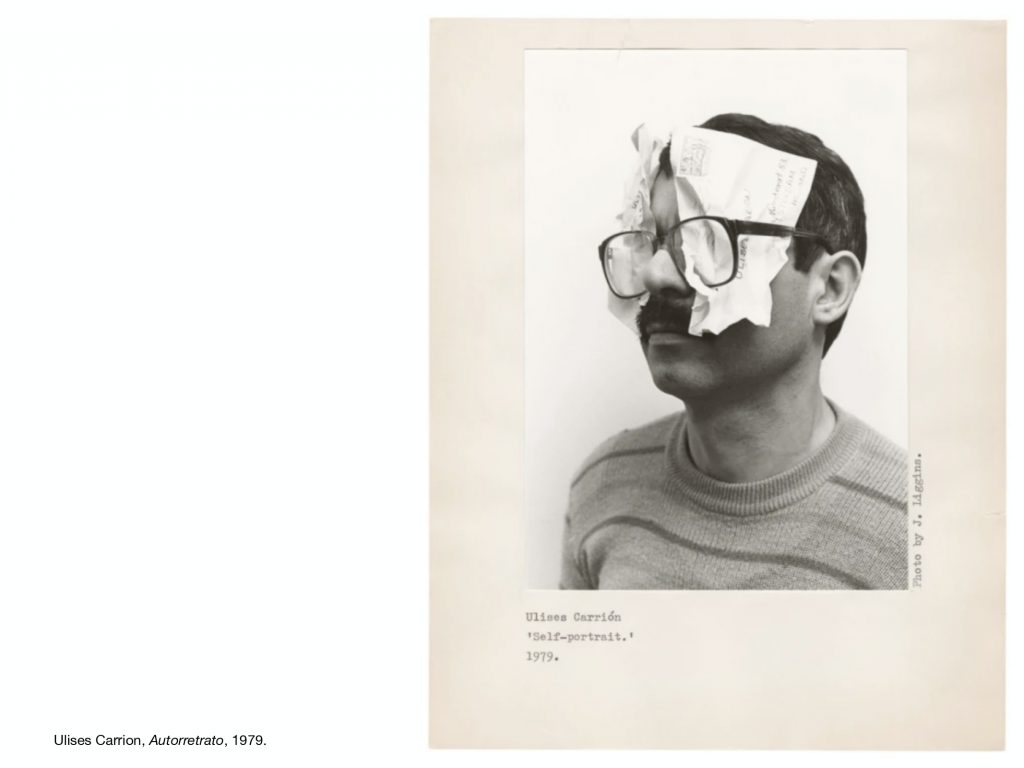

Ulises Carrión

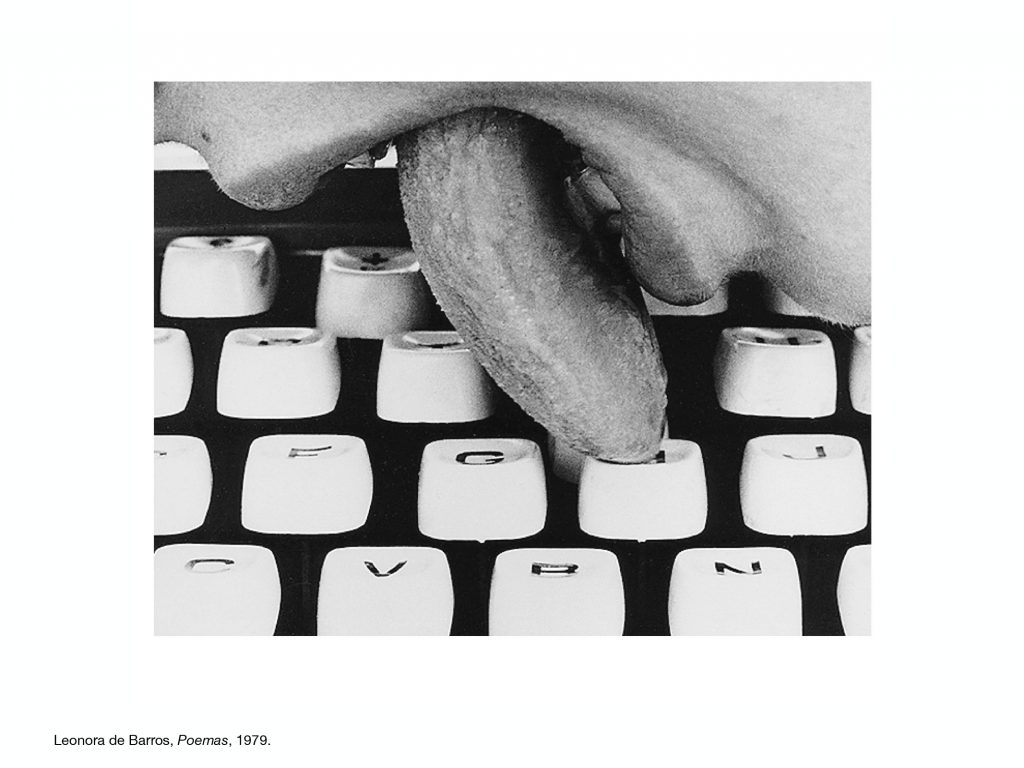

Leonora de Barros

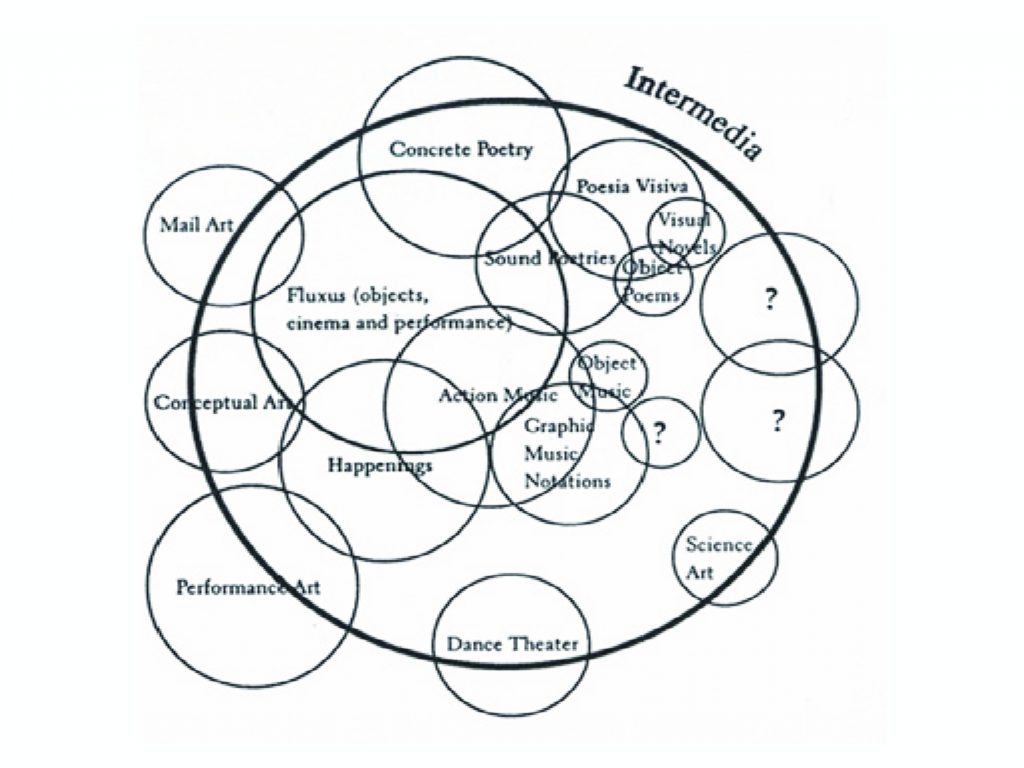

5. Surge la Intermedia: las disciplinas se abren a otros campos, se contaminan.

Dick O´Higgins

6. El cuerpo y el texto ahora son ahora parte del arte contemporáneo, muy acompañados por las ciencias sociales.

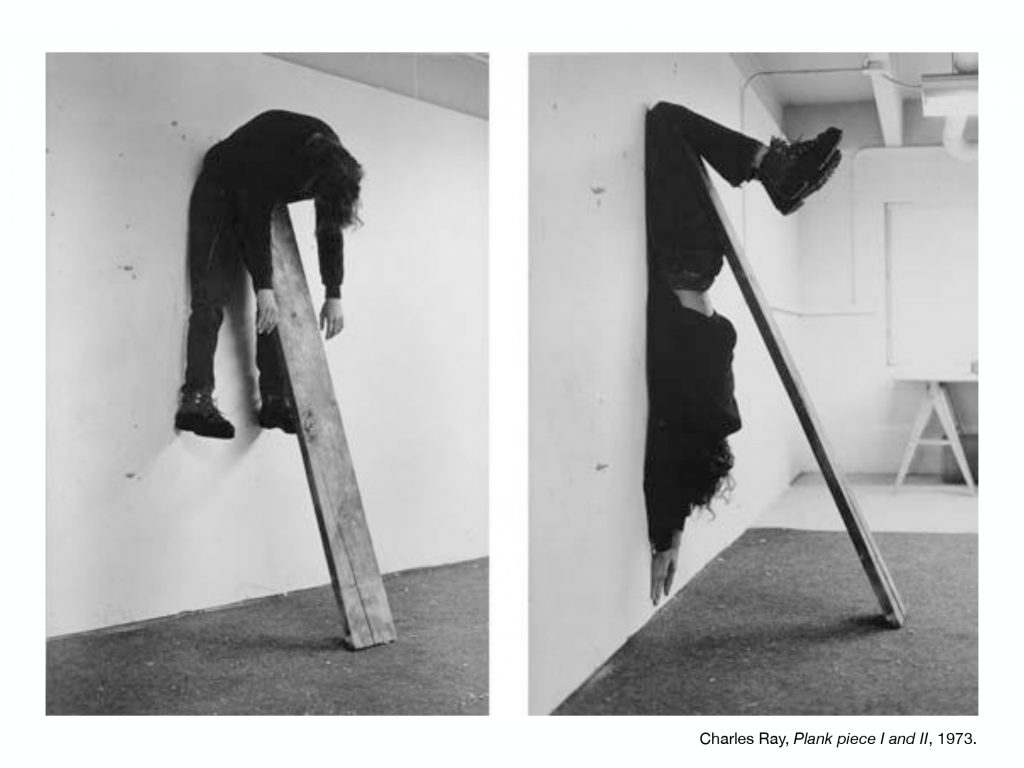

Charles Ray

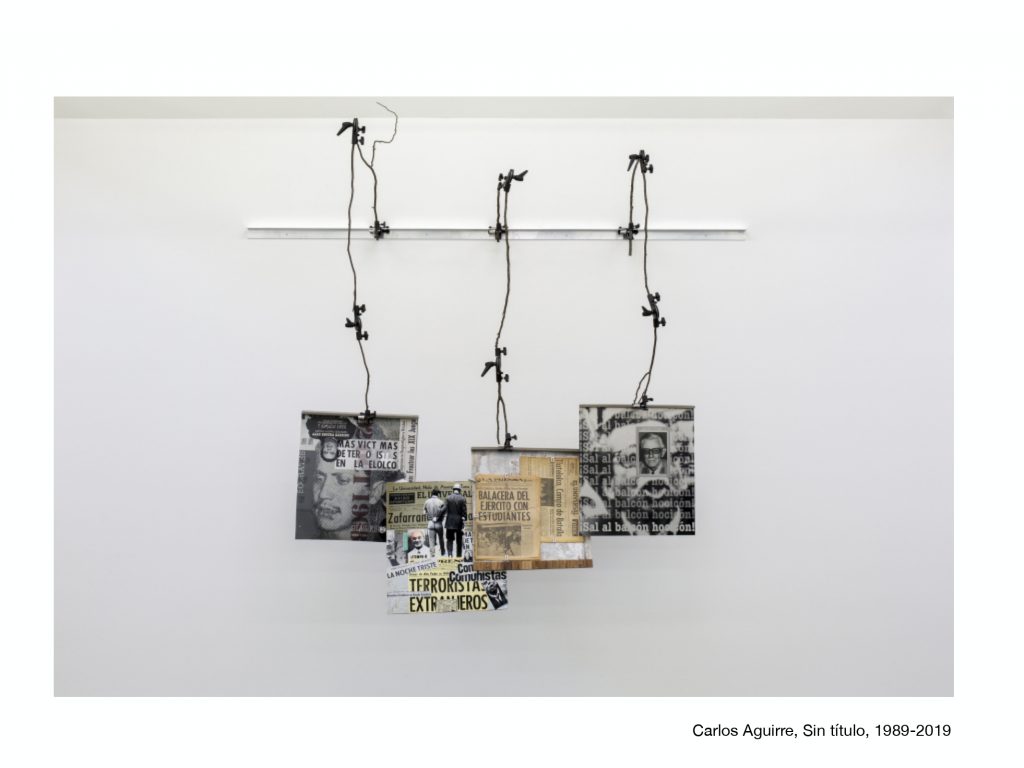

Carlos Aguirre

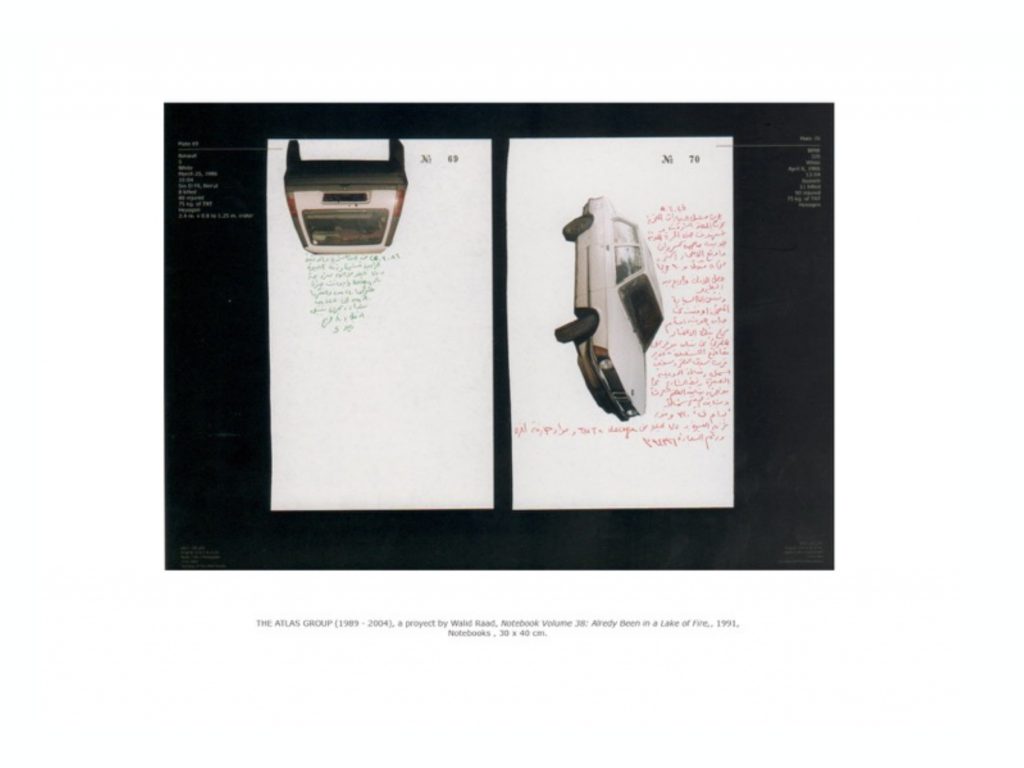

Atlas Group

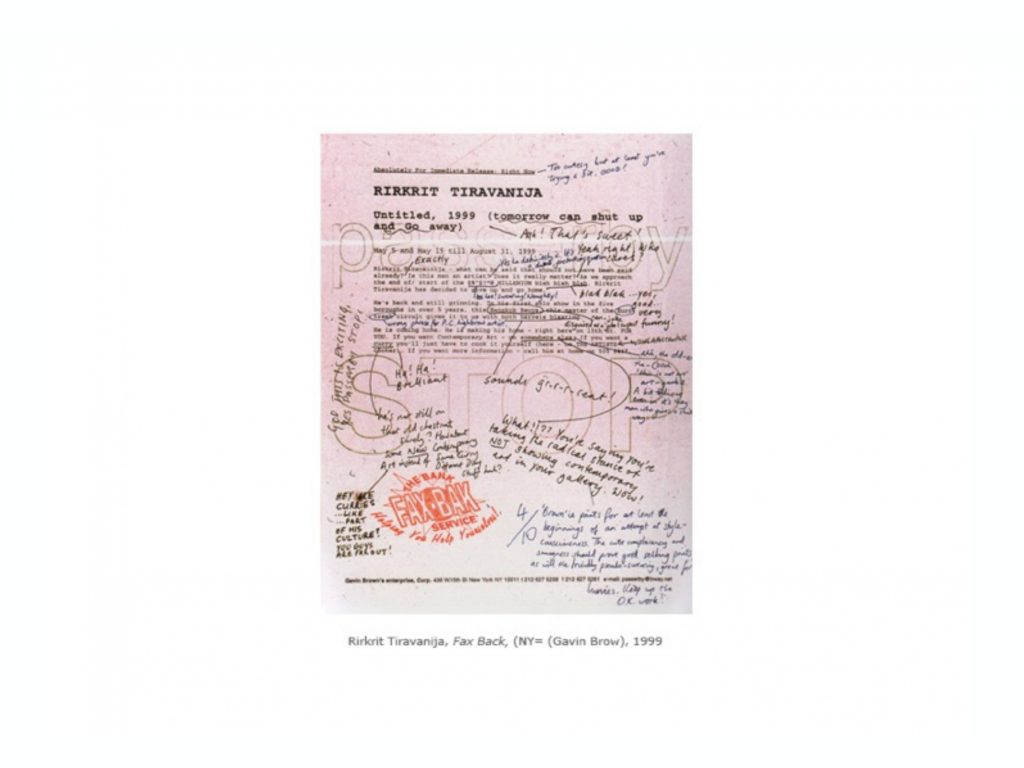

Rirkrit Tiravanija

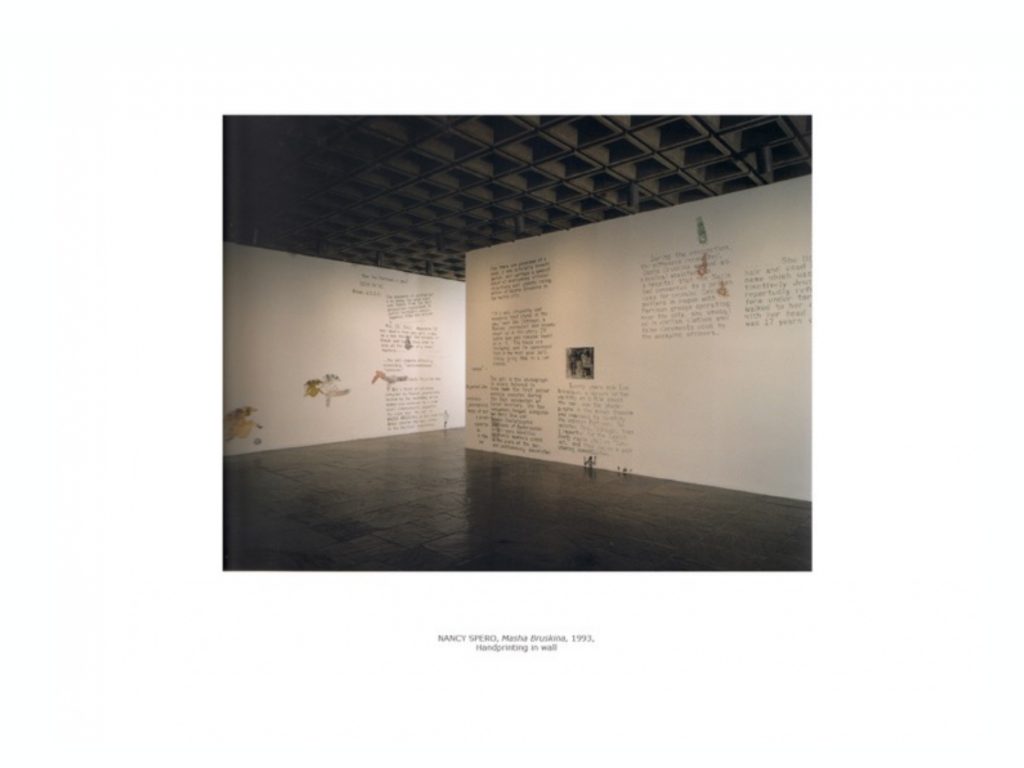

Nancy Spero

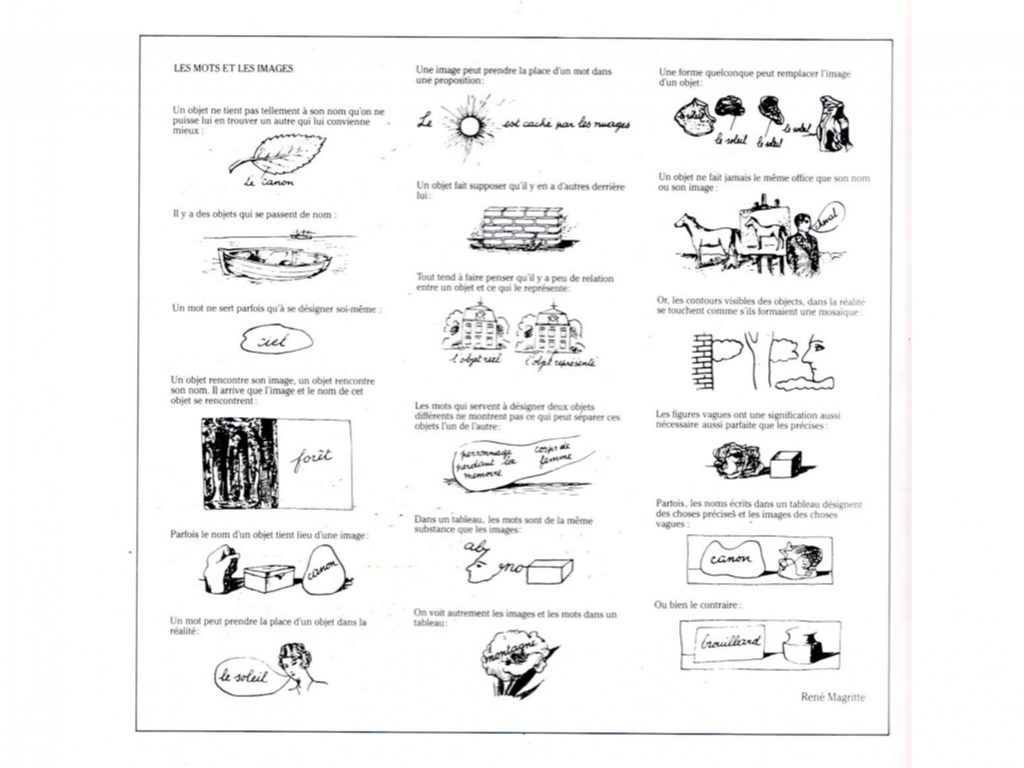

7. El lenguaje no es transparente, los artistas lo saben.

Mel Bochner

René Magritte

8. La fotografía, a través de las revistas y periódicos nos enseñó otras formas de narrar que ahora nos parecen imprescindibles, y así producimos en nuestras redes sociales.

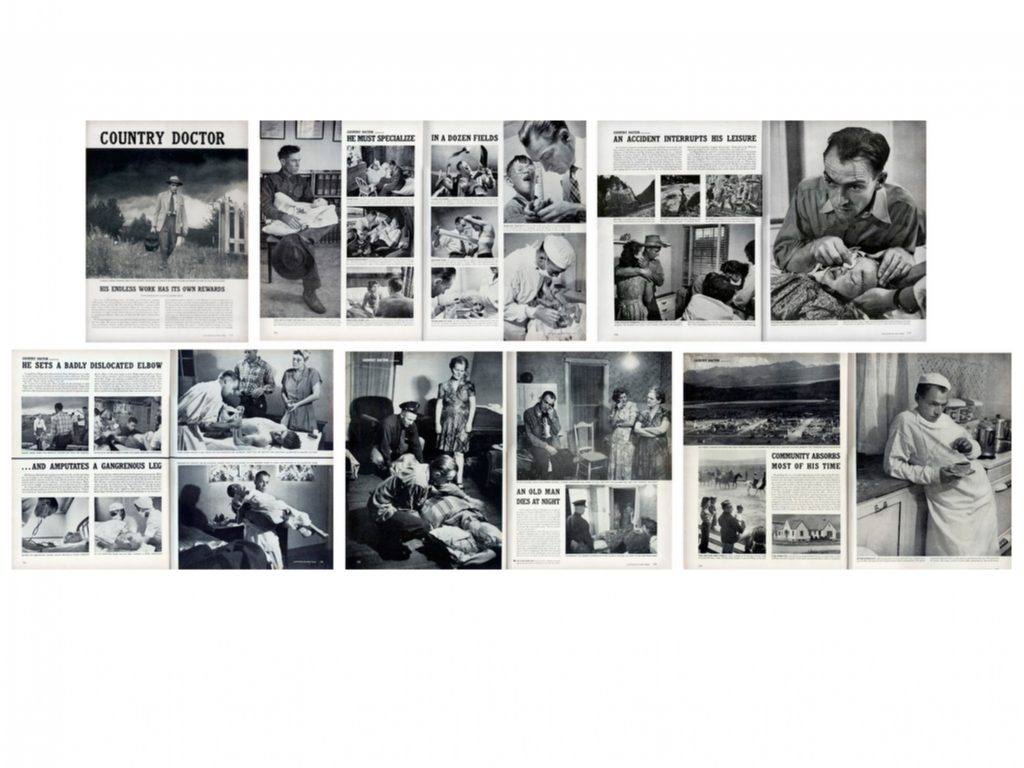

Revista Life

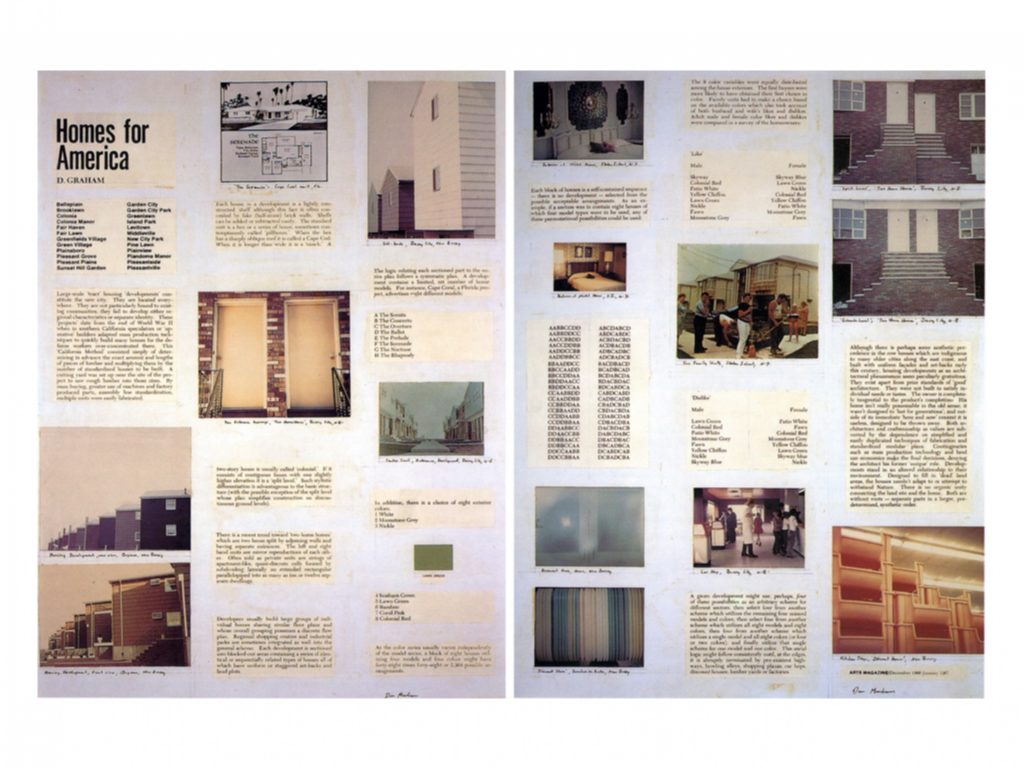

Dan Graham

Ed Euscha

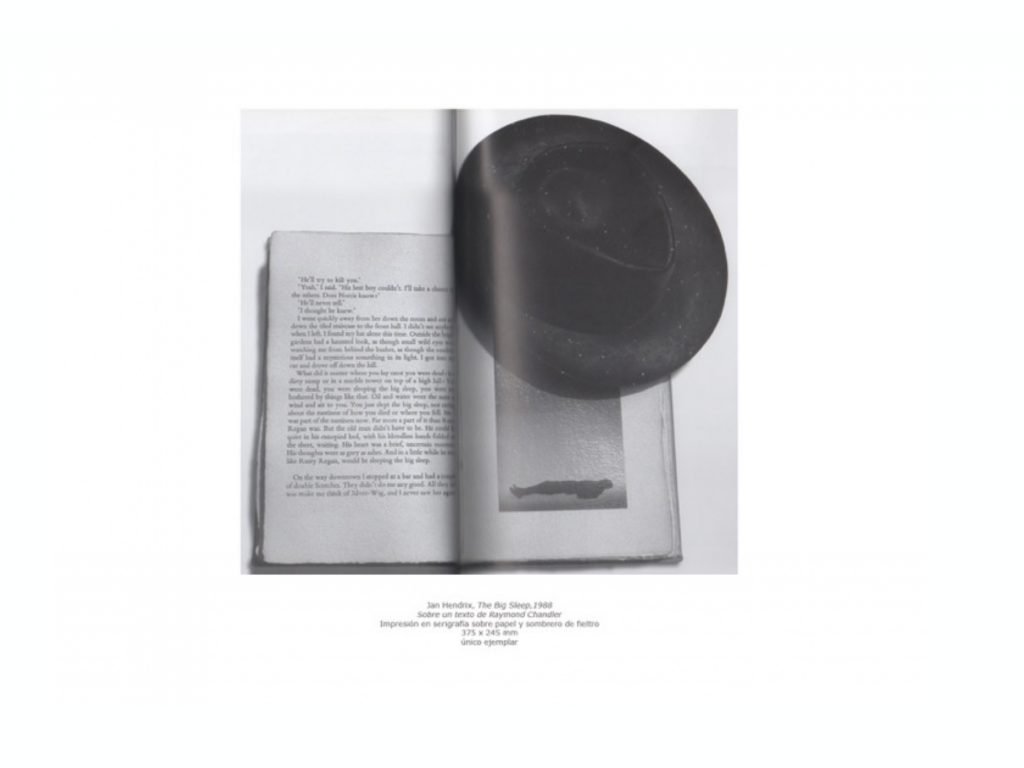

Jan Hendrix

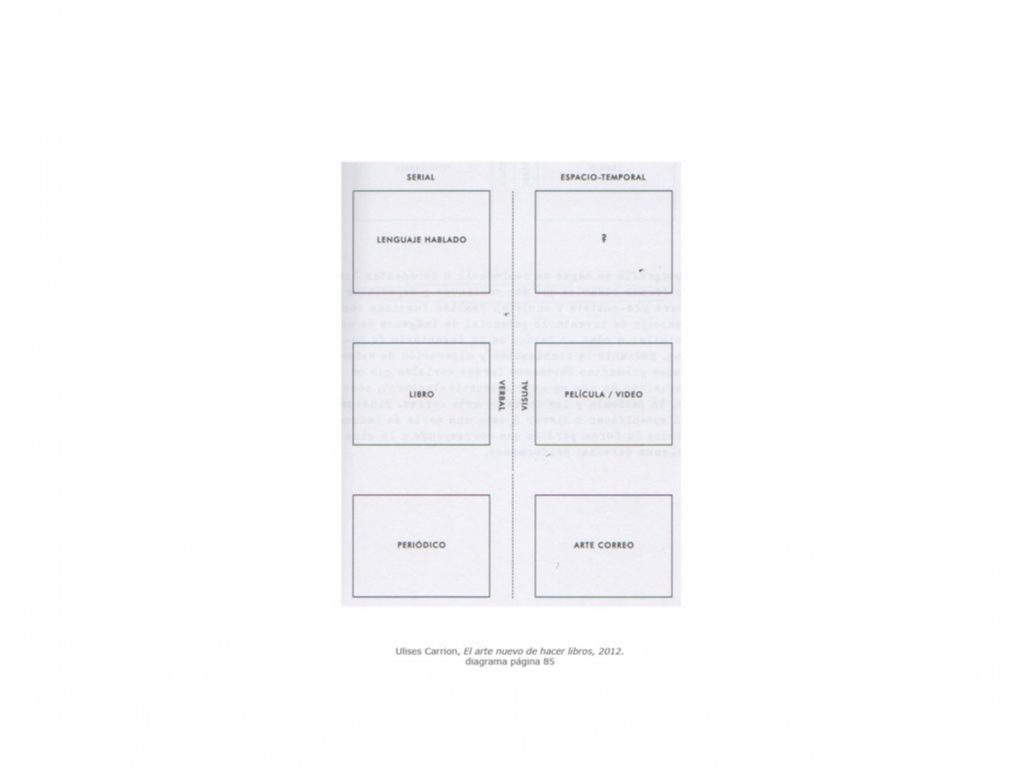

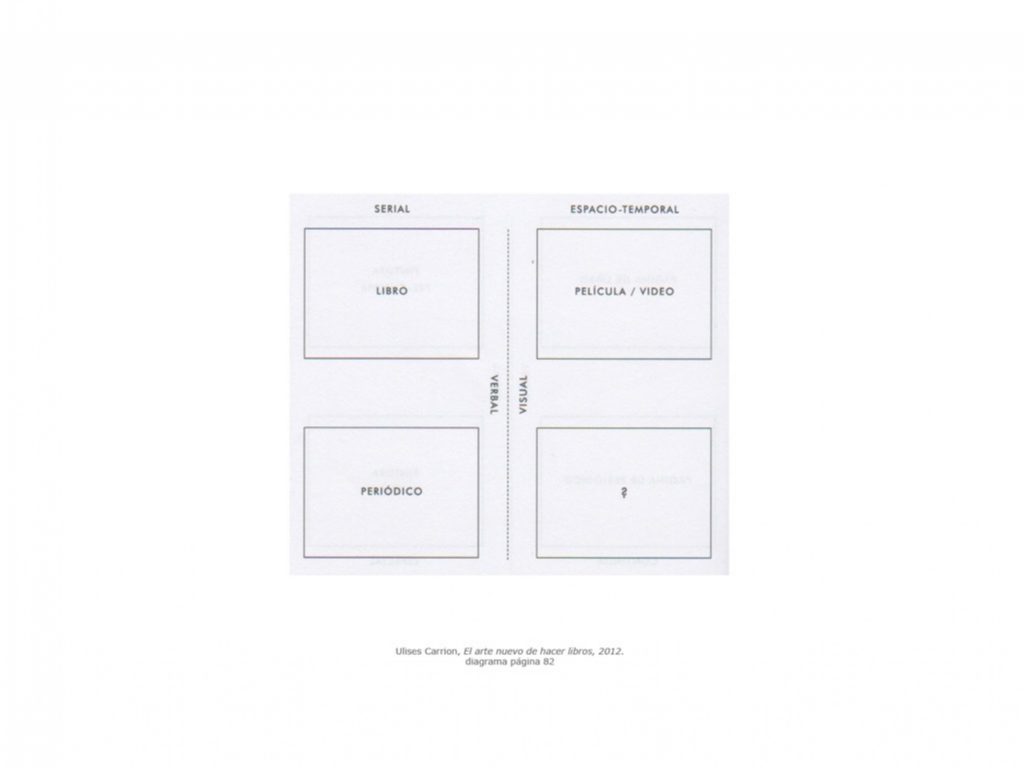

9. Todo esto lo podemos ver en los diagramas que Ulises Carrión publicó en su libro El arte nuevo de hacer libros. Le importaban mucho las relaciones entre imagen, texto, performance, video. Yo creo que le hubiera gustado conocer el internet y hacer un periódico de poesía.

Ulises Carrión Diagramas

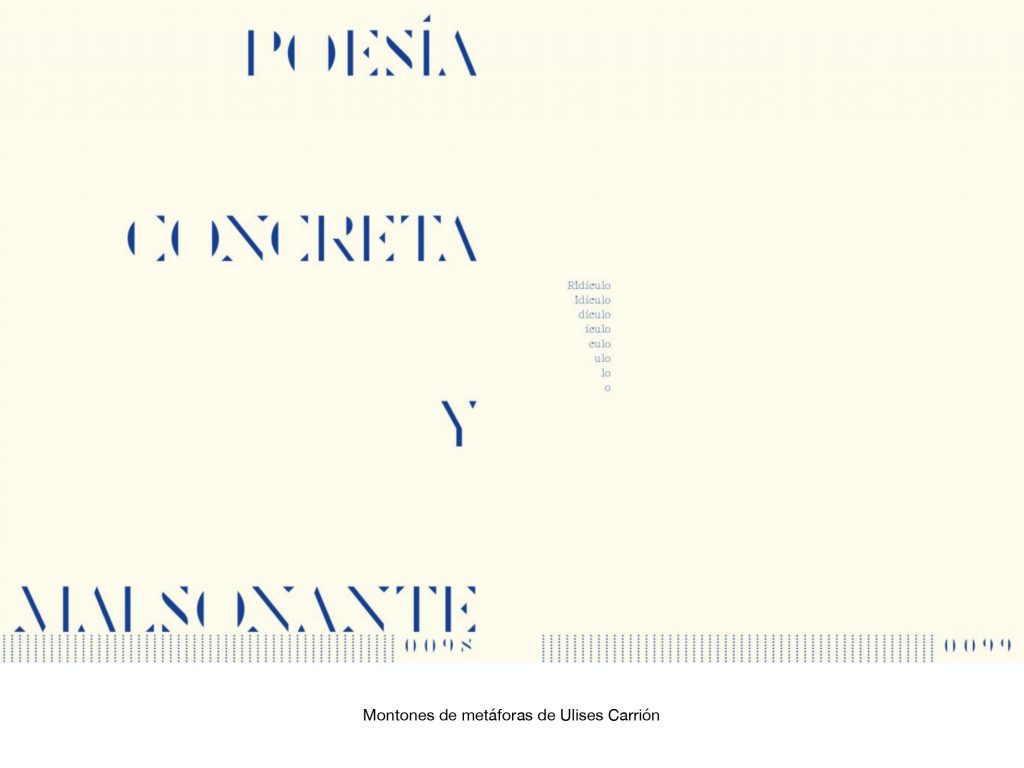

10. Porque la poesía puede ser sonora, escultórica, concreta, visual, performativa.

Ulises Carrión

Iván Krassoievitch

11. Aunque las combinaciones producen nuevas categorías que sería interesante mapear.

El presente ensayo es el prólogo a la edición mexicana de La marcha hacia ninguna parte de Tania Favela, publicado por Pareidolia Records en 2023. Este prólogo se reproduce en Periódico de Poesía con permiso de la editorial y del autor.

En ocasiones, al abrir un libro de poemas se tiene una sensación de singularidad que procede de lo inmediatamente perceptible: el ritmo, el movimiento de las palabras. Es eso lo que me ocurrió con La marcha hacia ninguna parte desde las primeras líneas. El verso resultaba enseguida característico, y a la vez no parecía tener unidad, puntuado por pausas internas, por paréntesis que lo interrumpen y recurrencias asimétricas; su tono sube hasta lo vehemente o se aquieta próximo a diluirse o romperse. Tensiones tan opuestas se articulan con eficacia sostenida, y, con recursos casi minimalistas, se hace ilimitada la posibilidad de sus matices. Es un sistema de blancos, de pausas, de reiteraciones, de impulso emocional, un decir vacilante tanto como articulado, que cabría tomar como flujo o como cuerpo según la perspectiva, según el momento. Es una llamada a seguir leyendo, a volver a leer, a preguntarse qué motiva la atracción.

Lo cierto es que la escritura de Tania Favela (Ciudad de México, 1970) viene de lejos, engarza en una prolongada reflexión, que se aprecia, por ejemplo, en su libro anterior, Pequeños resquicios,1 o en un ensayo suyo sobre la poesía de Hugo Gola, “El rumor de lo real en Resonancias renuentes de Hugo Gola”.2 Favela, que participó en Poesía y Poética y El Poeta y su Trabajo, las memorables revistas que dirigió en México el poeta argentino, siempre ha tenido presente su escritura y su pensamiento, en una experiencia inusual de aprendizaje y autonomía enlazadas.

“El tanteo es la forma / el balanceo inestable / adentro afuera”,3 se lee en un poema de Gola, en la onda de la poesía estadounidense —con el verso proyectivo de Charles Olson en el centro—, que tanto contribuyó él a incorporar al horizonte de expectativas de la poesía latinoamericana. Y Favela comenta: “ese tanteo que va formando el poema, ese tanteo que es la forma misma del poema, su vaivén, se va gestando a partir de la sonoridad”.4 Y aclara: “Cuando pienso en sonido, me refiero a cadencias, tonalidades, modulaciones, respiración, pulso, tempo interior, ritmo, a la prosodia, al movimiento de las palabras en el poema”.5 Y ello puede tomarse también como descripción de La marcha hacia ninguna parte. La forma del poema crece en el sonido. Las cosas se repiten, vuelven, con un tono distinto o dichas por otra voz; se repiten para pensarlas o porque hacen dudar, para reposarlas y asimilarlas, para marcar un pequeño énfasis o distender, para la música —una música en sordina. El tanteo es la forma, y el poema es un haz de tentativas, de ensayos, de trabajo de prueba y error, un juego y un saber de posiciones: “el sueño sueña la voz que dice / al fin en nuestros hombros erramos por el mundo / al fin en nuestros hombros (dijo) erramos / al fin nosotros erramos en el mundo / al fin (dices) nuestros hombros caminan livianos de su carga”.

Los versos, además de marcadas pausas internas, van puntuados por paréntesis que escinden la cadencia, dan un relieve acústico, crean un doble canal en estéreo. Su función es, así, rítmica, raíz de sonoridad; pero también, de manera inevitable, suponen una ruptura en el discurrir del verso que deshace ilusiones de lectura, sean de un mundo poético, sean de naturalidad coloquial: el curso de las palabras está sistemáticamente intervenido por la mano que escribe. Es como si se sugiriera un mecanismo (“−sigue su ritmo− / avanza con la cabeza en blanco”), un movimiento que se pone en marcha y continúa con el poder de su eficacia; como si lo aparentemente emocional también pudiera ser producto mecánico. Extraño, modulado, intenso.

Sin embargo, observar un momento más estos paréntesis permite ver en ellos otra vía que ayuda a articular las múltiples tensiones. Con muy pocas salvedades, estos incisos vinculan la frase que se acaba de leer con una acción de habla o pensamiento; son verbos como piensas, gritan, dijo, dime ahí, en distintas personas y tiempos, y también dos adverbios que se van alternando (oponiendo, sucediendo…): adentro, afuera… Los paréntesis les dan a las otras palabras del poema una inserción enunciativa infrecuente, vienen a indicar que esas palabras son habla, han sido dichas o pensadas por una persona, en un tiempo y un lugar determinados. Aun si no supiéramos cuánta realidad o de qué índole hay en el poema, sí consta que se dan en él una serie de actos de habla reales: por decirlo en términos de Paolo Virno, el hecho de hablar implica, supone por sí mismo una realidad, ya antes de atender a lo que se dice.6

De este modo, la autodescripción que propone el propio texto —“tejido de voces”, “tejido de tonos”— resulta precisa, pero también insuficiente. Porque hay, en La marcha hacia ninguna parte, una continua dinámica de desdoblamientos, superposiciones, desajustes, que obliga a ir adecuando la escucha; a veces se encuentra una desviación emocional pertinente a media frase o la negación de lo que acaba de darse por seguro. Así, la identidad que establece Favela, en su ensayo sobre Gola, entre vibración sonora y vibración afectiva, aparece en su libro tan palpable e intensa como socavada en múltiples direcciones, añadiendo una complejidad notable. Por ejemplo, la energía afectiva de los versos queda como en suspenso, pues son los verbos entre paréntesis los que marcan su tiempo, y lo hacen desde fuera de la corriente emocional… “La línea lógica / del pensamiento —se leía en Pequeños resquicios— no sirve / para el encuentro / solo / la palabra / libre / despojada”. ¿Puede regir también aquí este principio, aquí donde la palabra no cae propiamente libre, sino como una pieza del impulso del movimiento? Habrá que llegar a captarlo observando las variaciones dinámicas, percibiendo los segmentos verbales que se combinan o rompen, la velocidad a la que lo hacen, su juego, sus tonalidades…

Así, puede considerarse un poema que evoca un sueño: “Soñó un charco —gotas— un hilo de agua…”; hay una fuga en un baño, gotea, no se sabe si el agua se acumula en “el piso azul o verde de un baño” o en “el piso gris —cemento— patio del jardín”. Este no saber desplaza la atención hacia el modo de percibir: “la escena borrosa-porosa-no deja ver”, “la escena borrosa no deja ver-decir o casi”, “—voces— (unas sobre otras) ¿qué dicen?”, “qué dices que no te oigo desde esta orilla”… En lo borroso, en lo indeterminado, se identifican y también confunden ver, decir, oír… No habría una percepción simple ni tampoco realidad indudable; la indeterminación afecta también a la lengua: en la posible ambigüedad –“doble percepción”, la llamaba José-Miguel Ullán− de las palabras, en sus conexiones y contexto, en los medios de transmitirse. El mecanismo sonoro que empuja la lectura parece, pues, conducir a esta indeterminación. Y su no detenerse —las paranomasias, las homonimias, palabras que se separan o reúnen en un parpadeo, la lengua que se hace y deshace a través de deslizamientos— le da forma.

Quizás el principal factor de indeterminación lo traían ya los versos de Gola que dan título al libro: “y siempre el sonido / de la lluvia / adentro afuera / la marcha hacia ninguna parte”.7 Adentro / afuera. Aparecía también en aquellos otros versos que remitían la forma al tanteo. Y se hace presente desde el primer verso en La marcha… —“Allá río abajo aquí (adentro) otro río desciende…”—, y volverá una y otra vez, hasta sentirse leitmotiv. La oposición adentro / afuera se siente imprecisa, móvil, pues se intercambian las posiciones entre los dos términos, y su carácter y contenido no resulta obvio ni fijo. El par que componen se va haciendo tan borroso como insistente, y en torno a esta doble cualidad gira la relación entre la lengua y el mundo, entre el yo y su mundo, entre la palabra y el sentido.

El primer poema llevaba un epígrafe de Wei Yingwu, poeta chino de la época Tang, que alude a un río crecido con las tormentas estivales; así, en la citada frase inicial: “Allá río abajo aquí (adentro) otro río desciende”, hay un río tomado de un poema, y otro que parece interior a quien habla; la dialéctica interno-externo equivale a allá (en aquel lugar, en aquel tiempo) —aquí (ahora). El río de adentro se afirma y a la vez neutraliza la oposición pues la cambia de eje; se va haciendo más interna y, en simultáneo, más física: “otros ríos profundos y rápidos descienden (choque de piedras)”, y entonces el marco del poema se tensa emocionalmente, arrollado por una corriente quizá existencial. Una realidad se ha activado, pero tal vez no es un río.

Se trata, por supuesto, del conocido recurso, un elemento de la naturaleza expresa emociones; pero algo en este caso interpela al lector, sea el origen literario del primer río, sea la fuerte sensación física del otro que puede no existir. Así, parece que siempre que se nombran elementos del mundo (caballos, azucenas, escollera…) éstos llevan consigo una duda implícita sobre si están ahí, si adentro o afuera, si en un exterior o en la lengua: “las azucenas en el campo (adentro)”, de modo que los criterios de realidad no siguen una pauta estable ni previsible.

Y, aunque una de las cualidades del libro sea su atención a lo sonoro, su forma de posarse en el oído, de orbitar con emociones y reflexiones en torno al oído, en muchas ocasiones la voz parece virtual: “que resuene tu voz en silencio adentro / tu voz con todos sus sonidos en silencio (en lo cóncavo)”. Esa concavidad, ese hueco, esa caja de resonancia, ofrece un doble del sonido del libro, un doble en el que se hubiera imprimido, guardado, lo no dicho.

En un poema —“Sóplame al oído (dijo)…”—, el motivo mítico, bíblico, del soplo en el oído o en la boca —una forma de transmitir el espíritu, la vida, el alma— se va identificando con los procesos de transmisión del sonido hasta confundirse con ellos. Y los pasos del proceso tienden a lo que antes llamaba indeterminación. La voz se oye y cumple su función adentro. Convertida en voz interior, resuena con eco y poder intenso en la caja de resonancia. Pero, en el deslizamiento sonoro del poema, la mención del oído se centra luego en una de sus pequeñas partes anatómicas, el caracol, y, partiendo de él, da lugar a una digresión sobre formas espirales, formas de un circuito adentro-afuera —“entrando (o saliendo)”— de la voz y de la misma vida, haciendo plástico ahora el discurrir imperceptible de los sonidos. Y, por directa conexión, del caracol se pasa al vértigo, que enseguida, además de conllevar mareo físico, parece –en la inminencia de una caída– de nuevo existencial. Finalmente, como proporcionando un equilibrio compensatorio, nace un sentimiento de protección, de amparo, con “el aliento cálido que entra” —el soplo sigue ahí—, aunque en lo literal no sea más que la misma corriente sonora, el impulso de aire. En las espirales del caracol, el balanceo, la multitud de las asociaciones, el tanteo, la indeterminación.

Diferentes poemas reencuentran, cambiando de motivo, este mismo proceso, siempre sutil en su repetir y diferir, en su búsqueda. Pero hay, en otros casos, otras emisiones de aire, otras sonoridades, cuyo papel parece útil también observar. Incluso, recuperando la imagen de la “caja vacía”, en otro poema acerca de un sueño, en quiebro onírico, se lee: "con la boca rota escupe pedazos de sueños el soñador con la boca rota canta / canturrea (dice)”: los materiales del sueño convertidos en sonido se dan como fragmentos de realidad, segmentos materiales: trozos, grumos, cortes, flashes… Y encuentran su forma verbal en el canto, el tarareo. Estas súbitas metamorfosis perfilan a la vez un esbozo de poética: “el soñador se desliza entre palabras recién nacidas”, y la consistencia de una realidad cierta: la tierra, la carne, que se sienten ritmo tanto como materia, tambor. Lo físico en bruto se hace palabra, impregna el presente continuo del habla.

Así se certifica extrañamente la exterioridad de la voz donde no había voz; el tanteo se ha hecho tacto, toca: “tose (alguien tose) interrumpe el tejido las voces la conciencia del texto / se detiene”. La tos no es lengua ni tampoco mundo interior: su irrupción necesariamente muestra esa diferencia. Es la tos la que, poniendo de manifiesto lo físico de la voz, interrumpe el tejido silencioso de la escritura, hace que la mano pierda el hilo. Y la reflexión se disuelve en esa irrupción sonora: “debajo un ladrido un ronquido respiración aliento”. El cuerpo suena sin boca: “desde el vientre habló desde el estómago desde ahí habló / —desde ahí respira la voz”. Lo que parecía tramado, tan guardado en el cuenco mudo, vacila. Un sonido corporal semejante traían unos versos de Pequeños resquicios: “en un tablado / cantando / aullando / esa especie de gemido / que es el cante // aúlla pensó / (hay un poco de / realidad en esto)”, e introducían esta correspondencia inesperada: si la voz se siente física, si se materializa en sonido no virtual, quizá a su vera regresa la realidad. Lo exterior genera exterior.

El epígrafe de Wei Yingwu evocaba también el entorno del río: “las oropéndolas / hacen su reclamo / en los tupidos bosques”, ayudando a que el poema de Favela recordara el nombre de un ave antes vista en la realidad, donde se la ha escuchado cantar: “(piensas) cómo se llama aquel pájaro de alas amarillas y cola amarilla”, “el canto allá (afuera) amarillo navega / y (adentro) punza la voz como mordida de hormiga”. El poema chino revela el nombre del pájaro visto y oído y, con él como catalizador, se establece la oropéndola en el recuerdo de la percepción y también en la vivencia interna de quien la ha escuchado; el adentro/afuera ya no remite al poema clásico ni al ámbito de la lengua, sino a una experiencia. El sentido que pueda ir adquiriendo —que de hecho irá adquiriendo— ese maravilloso canto indistinto del color, va a quedar unido no a la fuente literaria sino a la imagen física del pájaro, al momento en que se lo encontró.

El adentro y el afuera tienen su sede a veces en la lengua, o en otras lenguas; pero lo cierto es que su posibilidad la garantiza una realidad que está-estuvo ahí, como algo exterior y distinto de quien habla y de lo que dice: “dice todo lo que se le ocurre / ‘lápiz’ también o ‘pantalón’ cosas que sí conoce que ha tocado / (o eso dice) dice ‘mariposa’ cuando ve una entonces dice ‘pájaro’ / cuando escucha alguno”. Incluso si el testimonio de la percepción depende de la lengua —“(o eso dice)”—, resulta nítido el vínculo entre ambas, percepción y palabra, como entre las cosas o seres y su nombre. Dentro y fuera, interior y exterior, no eran, en el principio, indeterminados: la corriente verbal de los poemas necesita a veces recordarlo: se conoce porque se ha tocado. Así se anota la frase de una niña: “‘lo saqué del mundo’ (dijo) —así como se oye— / del mundo lo aprendí”. Y se apostilla luego: “—lo inocente— de esos once años / de esa voz segura de sí / de estar, de ser en el mundo, de lo que dice / de lo que es ese decir:del mundo lo aprendí”. Inocencia y experiencia: aquel par de William Blake.

Sin embargo, en el poema del lápiz y el pantalón, de la mariposa, encontraba Favela una metáfora para la pérdida de esta certeza sencilla del aprendizaje del mundo: “lo que dice tiene sombra”. Es la sombra quizá la forma más palpable, más expresiva también, del doble: adentro y afuera, voz y silencio. Cada palabra se bifurca, cada cadena de palabras se bifurca: antes y ahora, lo ya dicho y lo no dicho. Y así se lee: “le da por decir […] / cosas que no sabe o que otros saben / como sombra detrás de las palabras de otros”. La indeterminación no es propiamente del mundo, sino del mundo adentro y de la lengua: es la lengua que pierde el hilo, que está compuesta de palabras cuya condición primera ya no es discernible. El movimiento de los poemas, su tanteo, balanceo, indaga ahí, hace sonora esa búsqueda. La sección que lleva el mismo título del libro acaba preguntando: “tocar apenas con la punta de los dedos / ‘realidad’, estamos solos / ¿quién anda por ahí?”

La marcha hacia ninguna parte parece confirmar, entonces, la falta de finalidad que adelantaba su título, la esterilidad: “Sólo para lanzar mi cabeza al vacío solo para eso / para lanzarla para eso me ha servido”. Sólo para. Y hacia las últimas páginas, a la luz de un epígrafe de Esquilo —“La fuerza de tu boca”— se sugiere cómo cabe entender el camino recorrido por la escritura: “que hable sin decir esto-que-se-dice / que hable sin ese esto-que-se-dice la pura fuerza de la voz —de eso se trata— / de mostrar la fuerza de la boca”. ¿Eso sería?: ¿la realidad que es el hablar, desvinculada de la sombra del sentido? ¿El hablar que se ejerce afuera, con la boca, y no el que dentro genera sombra y sombras de sombras? Pero es curioso que los lógicos formales hayan introducido en las últimas décadas un parámetro, tan matematizable —según ellos— como todos los demás, al que denominan “fuerza ilocucionaria”. Como si la boca tampoco fuera física, también pudiera entrar en ese juego de cajas chinas de la fuerza de fuerzas, la boca de bocas, la trama del sistema. En la incontenible evidencia de la pérdida de realidad, la indeterminación parece convertirse en una toma de partido: “[sobre las propias ruinas se alza el poema, en una perfecta indiferencia de sentido]”. Es la última línea de la última página, bien separada de los últimos versos, entre unos corchetes que no se habían usado antes: una voz se separa de lo dicho, para negarlo, para reducirlo al hecho de haber sido dicho.

Pero quizá distingue a la lengua que su puesta en acción, el habla, dispone de los medios para evitar que se declare en ruina, pues coloca a los hablantes ante la necesidad de hablar cada vez como si fuera la primera. Como llegó a decir Émile Benveniste, cada “buenos días” es un acto libre de creación, nunca antes se había dicho. Quizá no cabe ruina ahí, y tampoco negar el sentido.

Cada vez que pienso en la negación del sentido, recuerdo las páginas que Roland Barthes dedica en El imperio de los signos8 al haiku, y sobre todo su cita de este haiku de Bashō: “¡Cuán admirable es / aquel que no piensa: ‘La Vida es efímera’ / al ver un relámpago!”. Sobre lo que se ironiza ahí es sobre el sentido añadido, la interpretación, la codificación que de ello y de la cadena de las analogías deriva; es el proceso imparable en que este sentido añadido nos habita, genera un espacio metafísico, separa el hecho o la cosa de su sentido.

En el poema inicial de La marcha…, el canto de la oropéndola se oye dentro y fuera, sube, adquiere intensidad, y ese entusiasmo —esa fuerza de la boca—, un nuevo impulso lírico, se percibe como forma de movimiento: “…y si el río se seca (y si el corazón se achica) si el agua se estanca (digo) / (dice) la oropéndola canta y su canto se alza ¡no se vaya a secar este río! / ¡no se vaya a morir este oro! no se vaya a estancar este corazón que se atora / en todas las esquinas”. Ese deseo, ese miedo, son sentido. Lo que suena es como lo que se mueve, la vida viva. La marcha hacia ninguna parte es vivir, estar, un movimiento que no se detiene. Aun sin finalidad, su sentido no es indiferente. El hecho de hablar y lo que se dice son inseparables; no pueden darse el uno sin el otro, nunca se dan. “esto, tan poco, es lo que hay aquí —ahora— esto”.

1 Tania Favela Bustillo, Pequeños resquicios. México D.F., Textofilia, 2013.

2 Revista Laboratorio, Santiago de Chile, Universidad Diego Portales, 2015. Recogido posteriormente en el volumen: Tania Favela, Remar a contracorriente. Cinco poéticas. Madrid, Libros de la Resistencia, 2019.

3 Hugo Gola, Filtraciones. Poemas reunidos. México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 85.

4 Tania Favela, Remar a contracorriente, ed. cit., p. 19.

6 Paolo Virno trabaja sobre esta idea en varios de sus textos; quizás el que ofrece una visión más completa sea Cuando el verbo se hace carne Eduardo Sadier, trad. Madrid, Traficantes de Sueños, 2005.

7 Hugo Gola, Resonancias renuentes. Buenos Aires, Ediciones en Danza, 2011, p. 38.

8 En algunos capítulos de El imperio de los signos (Adolfo García Ortega, trad. Madrid, Mondadori, 1991) se siente surgir el último Barthes, que seguramente está aún por leer. En el umbral de su muerte en 1980, en La cámara lúcida, en sus últimos cursos (en especial, La preparación de la novela o Lo neutro), hay una mirada y un pensamiento nuevos, distintos de los que se suelen asociar con él.

Techo desconocido

Gioconda Belli

Hace años que vivo en esta casa.

A veces olvido que sólo es caliente

porque la golpea el sol todo el día.

Nunca había vivido tanto tiempo en una casa.

Creo que es porque no logré encontrar a mi madre.

No volví a ver ese techo desconocido de la casa familiar.

Hace años que duermo de cara a los muertos

en esta cama que cuelga del techo

en el silencio de los nombres que olvidé pronunciar.

Pero ciertas noches en las que vuelvo del mundo

y me planto ante la puerta de entrada

y con la mano llena empuño la llave

en su pequeña boca beso seco

el olor de su vientre me recuerda mi apellido

se me olvida el artificio

y a esta casa la llamó Mamá.

Y dejo que me arrope

en sus blancos muros altos

y dejo que me susurre historias que ya sé

porque se las he contado yo.

Entonces me permito

soñar boca abajo

llorar para adentro

y construir para mí

otro techo desconocido.

Hijas de la serpiente

“¡Vamos a cortarle la cabeza a la serpiente!”

gritaron.

No sabían que la deidad era bicéfala

y que callarla requería más

que la insolencia del cuchillo.

Es peligrosa la ingenuidad de quienes creen

que bajo tierra

sólo hay muertos en vela.

No conocen el valor de una semilla

no ven los retratos en las paredes del abismo.

Enterrar un árbol

no es cavar su tumba.

Las hijas de la serpiente nacen bajo tierra.

Se alimentan de su madre

la cabeza cercenada por el hombre.

Dedican su vida a amamantar al árbol,

a afilar la obsidiana.

En el día marcado para el nacimiento del fuego

abrirán la grieta-puente en el rojo cielo corazón del planeta

y unirán finalmente

a las hijas de la tierra

con las hijas de la muerte:

las dos cabezas de serpiente.

El museo de la memoria

Aprendemos del vivir en el Museo de la Memoria

como quien aprende de la muerte en las Enciclopedias:

sin olfatear jamás el cadáver.

Reproducimos el retrato

firma el tiempo.

De la tienda de souvenirs elegimos la sinfonía del eco primigenio

y le prendemos fuego nomás sacarla del empaque.

Que no vengan los de antes a cobrar las deudas

que no vengan a manchar su-nuestra obra.

Chilla distante el fundador oculto del Museo de la Memoria

y suena distorsionado el pregón de quien le sucedió.

Lo repetimos luego en voz baja:

“No serás el eco del tirano

No repetirás del victorioso el error”.

Pero nadie da sus nombres.

La música es hermosa, mas la letra yerra.

Así que nos preguntamos:

“¿Acaso yo escribí el diálogo?

¿Acaso yo encendí la mecha?”.

En las postales del cuadro más visitado del Museo de la Memoria

una leyenda:

“Tanto mata quien raja la panza de la vaca

como quien le ata las patas

y quien aprende a comer”.

(Aquí también yerra la letra.)

Un mantel para la cocina

Tengo una esperanza atorada en el pecho

pidiendo agua para poder ser voz.

Tengo enredada en el pelo

una corona marchita de bugambilias

recuerdo de cuando teníamos diez años

y jugábamos a morir y matar

en casas que se quedaron a medio camino

entre ser derruidas y convertirse en hogar.

Coso mis harapos

otrora uniforme

de guerras ganadas

y compongo un mantel para la cocina

ésta en la que un día prometimos

darle un significado perfecto

a la palabra Mamá.

Quiero que el ave encerrada en mi pecho

se convierta en grito valiente

que cante todo el amor olvidado

que devenga esternón de este cuerpo herido mío

malgastado en batallas de dudas

y sucedáneos de realización personal.

Quiero

y esto es verdad

que volvamos

a cuando teníamos diez años

y que sólo jugando podamos

morir y matar.

* Liga al videopoema: https://youtu.be/ojYDQzSNfxY

Consideraciones sobre la destrucción de Roma I

no culpo al gallo de fuego chino por nuestro incendio

no veo augurios en las mellas del anillo

ni busco respuestas en los cachitos de uña que escupimos en los ceniceros

me rehúso a leer un vaticinio en ese sueño donde los gatos franqueaban laberintos y escaleras

a ser de aquellos que esperan que doce cornejas caigan muertas antes de firmar la hipoteca

todo lo humano también es divino sólo porque es humano

y existe un efecto trascendente en el acto de no cruzar ciertos litorales

para que la vida no le haga golpe de estado a las palabras

o para que un verso no le haga golpe de estado al sexo

hemos de conformarnos con contemplar la iglesia en llamas desde las escaleras

no porque seamos ateos no porque no tengamos miedo

sino porque es suficiente dejar el sexo en el sexo

el horóscopo en la billetera

y en el poema los acertijos del incendio

Consideraciones sobre el teatro alemán

hoy también cenaste sopa de calabaza de pie

junto a la ventana y te has duchado para

recibir a la mujer que conociste ayer en la

panadería donde comprás el diario que les

en las mañanas despacio a la mesa sentado

tomás el café con leche comés el pan con

queso sos el gesto de un tiempo otro un bichito

raro en una caja blanca de paredes altas typisch

altbau sos la viva imagen de Europa con tu

afiche de Rothko que odio y que olvido decirte

que odio pero que a la flaca que te visita parece

no importarle pues ni lo mira ni te mira a vos sino

que se arregla su pelo su delicado bob entre las tazas

entre el vino servido en tazas entra Brecht a la

conversación y las piernas en el lavaplatos de las

lenguas y quién decime quién pudiese hacer el amor

de un solo tiro sin pausas sin titubeos vos y la viva

imagen de Europa sos un bichito raro cuando se va

la flaca y te quedás con la mano en la entrepierna con

la tele prendida antes de cerrarme la persiana decime

dónde está tu cama si dormís acurrucado o cuántas

veces apagás la alarma me quedo con las preguntas

rodeada de colillas afuera del sueño a orillas de

Europa te prometo que la próxima vez que te

encuentre voy a gritar: «Facundo Facundo dejá

las luces encendidas esta noche» aunque no

respondas a mi llamado aunque ese no sea

tu nombre

A los treinta años: una conversación entre Xi Chuan y Ana Cristina Cesar

nadie dijo a mi llegada

que era posible hacerse en la boca

una noche acolchada y ciega

o que una boca como un vientre

y un vientre hambriento

no caben en el mismo cuerpo

Augur habla frente a una tumba: traducción al español de un discurso en lenguas

existe en el dedo anular de la mano

opuesta a la mano que se levantó en

llamas el anillo de plata que te di la noche

anterior existe el hilo de algodón blanco

amarrado alrededor del dedo anular

inflamado de esa mano opuesta a la

mano que juró al policía no haber desatado

el incendio existe en la mano opuesta a

la mano que apagó el fuego con las sábanas

el cúmulo de burbujas de jabón de platos

lubricando el apretado anillo de plata falsa

existe tu mirada sobre mis manos al remover

el anillo del dedo anular inflamado de tu

mano opuesta a la mano que en la ambulancia

marcó mi número existe en este poema

un complejo código de significado entre

mi anillo y tu dedo mis manos el fuego y esa

tuya mía súplica no existe afuera de esta página

Una carta para Valentina Tereshkova

querida Valentina: descalza sobre la espalda

de un camello he llegado hasta el desierto el cielo

de esta ciudad es rojo y yo no tengo otra guía

que mi dolor y mi miedo diría que es una la luz

la de esos hombres pero es más bien el gesto

de hundir en el agua un dedo y en tanto a veces

atino a mirar susceptible a los costados a llamar

historia a aquellos círculos concéntricos y en

tanto a veces alcanzo a sentir los latidos de

mis manos a ojear la postal del recuerdo también

por eso para imitar el sueño te escribo para contar

las estrellas en mi rostro también por eso me doy

la vuelta una confesión no hay duda un orar

es esta errancia ese apetito a poner testigos en

la casa tan insomne tan quieta abandonada pienso

en ti de pie o de cabeza al mapa durmiendo en

un sudor profundo sin silencio sin palabras

entonces me despierto y me levanto como si

para llorar o para vestirme y veo que cayendo

brioso alrededor del globo apresurado al sitito

donde regresan los incendios al punto donde

el final cabalga a su comienzo tu cometa la

ancha sonrisa de otro desierto se lanza hacia

mí como un futuro viene a cantarme una

canción que yo misma he compuesto así

mi misma así es como me mira mi soledad

Un plano de una ciudad construida sobre Bogotá

cuando nos fuimos

de casa

no sabíamos

de qué casa era

que nos íbamos

cuando decíamos

que de casa nos íbamos

no sabíamos

que era de casa

de donde

nos íbamos

el día que

nos fuimos

de qué casa fue acaso

que nos fuimos

sabíamos acaso

qué era casa

qué casa

de casa nos fuimos solo para irnos

para que nadie nos obligara

a comer sentadas a la mesa

a cruzar bien las piernas

para nunca más decirle a mamá

que estábamos en el cine

mientras nos besábamos

bajo las escaleras

de la casa

nos fuimos

sin saber que nos íbamos

de casa

sin saber de qué casa

sin saber que era de casa

que nos íbamos

el día que nos fuimos

hoy es de casa que en

las estrías de nuestros muslos

vemos el rostro

hambriento de nuestra biografía

que como cualquier historia

es esta piel que nos contiene

como el gesto de la palabra

contiene su objeto

una frágil cicatriz que se quiebra

si la voz tiembla

si el fantasma de una caricia

no mide su fuerza

para regresar a casa

escribimos:

escribimos

buscando regresar a casa

a qué casa

qué casa es cuando escribimos

sentadas a la mesa mientras

en casa mamá nos hace

las trenzas

en casa

las palomas han hecho nido

entre las tejas escribimos

para expropiarlas

esconderles los huevos

volver a tender las camas

con las mismas sábanas

de esa casa desde donde

escribimos:

desde qué casa esa casa

qué casa en esta boca

qué palabra

qué ruina sin historia

qué testamento

sino el huevo

de la paloma

Un plano de una ciudad construida sobre Mumbai

míralos allá hermano

tan cerca al sol y sin perder las alas

picoteando el cielo de carburo empañado

cientos de cuervos dibujan aureolas en el cenit

tienden la ruina de los jardines

escúchalos hermano

algo dicen esos ideogramas

sobre el acto de darle a un hijo un nombre

de erguir catedrales en lugares equivocados

escúchalos allá

por entre las rejas sin trueno

volando alrededor de un ojo invisible

esa torva son cientos de cuervos mudos

Una adaptación de El llanto de la excavadora, Pasolini (1956)

maravillosa y mísera ciudad

qué me has hecho

poniendo ojos en mi noche aún infante

desnudando lagos en mis cementerios

arrebatándome el juego

de esconderme entre los hombres

tú

que me has hecho crecer navajas

que me has regalado la perversión

de acorralar a la palabra

de seducir a los muertos

por qué te burlas entonces

si te pregunto por la Historia

si regreso a hurgar bajo tu lengua

a reclamar que me enseñes ese rostro

maravillosa y mísera ciudad

a ti te nombro