para oír el silencio aguza los oídos

escúchalo una vez y no vuelvas a oírlo

si te tapas la oreja izquierda oirás el infierno

si te tapas la derecha oirás… no te digo

Fabio Morábito

I

Sólo a través de una fotografía podemos ver las propias orejas. Es imposible hacerlo de otra manera; existir y mirarnos las orejas. Son los otros quienes saben de qué manera ambas están puestas sobre nosotros y lo que adentro de ellas existe. Si lo vemos así, las orejas constituyen un sitio que nunca podremos visitar, a menos que sea a través de un tercero, a través de aquellos a quienes entreguemos nuestra confianza para que las observen.

Somos tierra lejana para nosotros mismos; muchas partes de nuestro cuerpo son lugares que nunca podremos ver. Y nombrarlo sería la única manera que poseemos para convertir aquello que no está a nuestra vista en propiedad privada. Decir: “orejas, corazón, esternón, fémur”; decir: “debajo de la piel, la carótida se dibuja como río permanente”.

Todo lo que sé sobre mis orejas, antes del espejo, es a través de las manos. Los dedos, el índice especialmente, han visitado estos dos planetas, los mismos que le avisan al mundo si por el cuerpo han pasado diez, cuarenta o sesenta años. El cartílago, en la vejez, puede sufrir degeneraciones; la gravedad hace lo suyo, y entonces podemos llegar a observar las orejas, sentirlas, como hace años a mi abuelo se le veían: alargadas, engrosadas y gigantes.

Mi abuelo ostentaba un don especial si hablamos de orejas; podía moverlas a consciencia. Durante nuestra infancia, cada domingo fuimos su público más fiel; mis hermanos y yo acudíamos a presenciar ese talento extraordinario. Mi abuelo nos veía desde su silla, para luego animarnos a prestarle toda la atención que un acto como ese podría demandar. Reíamos a carcajadas, como si las risas de cada uno de sus nietos fueran hojas del árbol que mi abuelo fue. Él nos daba aquellas orejas suyas como se otorga un regalo. ¿Cuántas veces el cuerpo no es sino una ofrenda?

Mi abuelo nos regalaba sus orejas, luego sus ojos alegres y, al final, su nariz fruncida. Nos hacía reír a través de las orejas; nos abrazaba con ellas.

II

Sólo Alan lo aprendió, pero todos en casa quisimos entrenarnos para lograrlo de verdad. Preguntábamos a los otros si lo habíamos hecho; si, súbitamente, éstas nos habían hecho caso, pero sólo Alan heredó, de mi abuelo, el movimiento de aquellas dos preguntas que bordean nuestras cabezas.

Aunque dicen que es posible, para aquel que quiera aprenderlo, aletear las orejas a voluntad; que todo se debe a que los tres músculos de la oreja están unidos al nervio facial, que genera las muecas delatoras de nuestras intenciones. Sin embargo, tan pronto abandonamos el país de la infancia, olvidamos la gimnasia que le faltaría por siempre a nuestras orejas. Alan, que un día viajaría a kilómetros de aquí, también se llevó aquel secreto.

Pero a veces, cuando estoy sola, voy a la habitación de la memoria, me siento junto a mis hermanos, arropados por el sol del domingo, y lo vuelvo a intentar. Le pregunto, mirándolo fijamente: “Abuelo, ¿ahora sí se movieron?”

III

Quizá sólo se trata de un código que Alan y él aprendieron a descifrar. Ambos sabían algo que nosotros entenderíamos después: “Aquí, esta gracia, esta posibilidad del cuerpo, es nuestro lenguaje, nuestro léxico familiar”.

IV

Me produce miedo saber que algún día se apagará la vida, como lo hicieron aquellas canciones que tanto le gustaba escuchar a la abuela por la radio. Pienso, mientras estoy por última vez en su casa, que la vida es sobre todo ruido. Mi abuela hace tiempo que dejó de escuchar con claridad. Ahora sus orejas se han convertido en flores. Las palabras de los otros se le han quedado afuera, y sólo las recibirá si hablamos más fuerte y le repetimos por partes lo que le hemos dicho.

Tal vez las orejas se le han abierto por dentro, para que pueda escuchar su propia voz con más claridad, aunque nosotros creamos que esta discapacidad auditiva significa sólo silencio.

Abuela, ¿a dónde van las palabras que pronuncias al interior de ti? Le digo sin hacerlo, repitiéndole cualquier pregunta para que así me cuente lo que crece en esa casa que tampoco podré visitar. Pero lo que recibo son retazos de un telar más extenso, fragmentos de su infancia que recuerda con precisión; luego, canciones para mí desconocidas. Trato de hacer algo con lo que ella me da, zurcirlo con preguntas absurdas, elaborar un texto que pueda albergarme.

V

Me queda la esperanza de que la oreja interior de la abuela pueda heredarse y en el futuro se abra en mí, hacia adentro. Una oreja que tenga la misión de sólo escucharnos a nosotras mismas. Una oreja que no prestemos a nadie.

VI

Cuando las orejas detectan nuestra vergüenza, nuestro nerviosismo y nuestra culpa, se inflaman. Rojas de pena, nos incendian las manos y nos damos cuenta de que el calor se ha anidado allí; son nuestro termostato emocional. Ellas abren o cierran el riego de la sangre que viene de lo que nos atraviesa; si el exterior fue inhóspito, si nuestra pena es visible, basta con tocarlas y conocer el estado de la cuestión.

VII

También las orejas encendidas pueden ser bellas. Lo comprenderé mucho después de haber cerrado el libro de Kawabata donde las bellas durmientes expiden de sus orejas ese “matiz rojo, cálido y sanguíneo”. Después de que el libro se transforme en carne de mi memoria, sabré que las orejas rojas son nuestras primeras lecciones de color.

Decidiré comenzar un diario y en él inscribiré las orejas de mi abuelo, las pequeñas de mi madre, aquellas recién crecidas de Diego; anotaré en mayúsculas las orejas de David, frías y rojas al mismo tiempo, junto a ese rubor asomado también en su nariz. Entonces entenderé que, aunque el invierno transcurría entre los dos, bastaba con ver el rojo de sus orejas para saber a dónde se había ido el calor.

VIII

También nos recuerdan al mar, cada oreja que vemos, por su semejanza a los caracoles. A la orilla de la playa, levantamos uno y enseguida lo colocamos en torno a nuestra oreja izquierda, luego otro y, al final, uno más, porque ésta es una de las maneras en que podemos leer lo que nos dice el agua. Cada caracola distinta en su espiral, en su alegre vaivén, nos da una nueva palabra.

Son orejas de aquella eterna mujer vestida de blanco. Ojalá supiéramos desde antes, desde siempre, que este cuerpo fue hecho a su imagen y semejanza.

IX

Aldo creció con una oreja distinta; la izquierda, ola y laberinto, olvidó florecer como las demás. El cuerpo tiene sus formas de nadar hacia la orilla del mundo. Como una caracola distinta, vimos que en ella también el túnel de las palabras se abría paso, y su forma inusual era sólo signo de la belleza que existe en aquello que se niega.

“A mi hermano le falta un pedazo de oreja”, solíamos contar. “Tengo un hermano que nació sin un pedazo de oreja”. Honestos y a veces crueles, nos gustaba repetir aquella historia, traerla a cuenta cada vez que se podía; la narrábamos a quien se dejara. Mi madre contaba con ternura y mi padre, con nostalgia, aquel día en que lo vieron por primera vez.

Creamos con palabras, con la suma de historias, una nueva región para nuestra geografía familiar; allá nos reuníamos en torno a esta pieza que pronto nos faltó en casa a todos. De pronto, una oreja común se asomó.

X

La verdadera intimidad tiene que ver con las orejas. ¿Seré capaz de ver crecer las del otro? ¿Seré capaz de ver adentro de ellas?

Las orejas son grandes preguntas.

Rocío Cerón, Divisible corpóreo, México, Universidad Autónoma de Nuevo León/Tresnubes, 2022, 86 pp.

El primer juicio sobre esta obra se ve asaltado por la tentación de calificarla como un diálogo entre el formato tradicional y los componentes no verbales de la experiencia performativa. Las razones no faltan, comenzando por la trayectoria previa de la autora. Los asistentes a sus recitales conocen la confluencia de lenguajes en verdaderas puestas en escena, donde lo físico y lo sensorial interactúan en pie de igualdad con el lenguaje verbal. Más que un mero acompañamiento, Rocío Cerón (Ciudad de México, 1972) integra música, imágenes, ritmos recitativos y su propia acción corporal con el lenguaje para potenciar todas sus dimensiones. A la hora de la publicación, su concepción del libro traspasa las fronteras del mero soporte papel a la búsqueda de trasladar a la lectura los efectos de la performance. Así se planteaba, por ejemplo, en dos obras simultáneas a la que comentamos, Presente sucesivo y, sobre todo, en Miuni, difundido también en el espacio virtual y en soportes informáticos, atrayendo las nuevas tecnologías al reto de actualizar la vivencia poética. Sin embargo, una cierta perspectiva y un momento de reflexión llevan a corregir la primera impresión, para considerar el grado en que la propuesta —que ahora materializa este poema-libro— es un viaje a la semilla y una recuperación de las esencias del fenómeno poético, antes de verse encerrado en la prisión de la escritura.

Divisible corpóreo combina poemas en prosa (o, quizá fuera mejor decir, un poema extenso articulado en partes liberadas del metro y la rima), fotografía y contenido audiovisual accesible mediante códigos QR. En sus páginas y en el material virtual anexo, en la estrecha relación entre ambos, indaga en la corporalidad y la experiencia de la fragmentación, con la tensión entre lo concreto y las sensaciones que despierta cuando la realidad amenaza con disolverse, y lo plasma en una expresión contenida y evocadora: “La imagen, lejana o desaparecida. El interlocutor ausente. La frase acorralada entre los labios. La belleza acechante del silencio” (p. 59). Si las raíces de esta creación pueden localizarse en el trauma pandémico, una realidad tan dura y extendida casi queda relegada a la categoría de anécdota a partir de la indagación en espacios de intimidad.

Las fotografías, desde la impresionante que ocupa toda la portada y coloca en el centro la sugerencia de un sexo femenino, están realizadas en blanco y negro, en busca de la esencialidad de las líneas, las luces y las sombras. La renuncia a los colores, como los adjetivos del verbo, pone en primer plano de la mirada una composición en que lo abstracto se funde con lo meramente representado, al partir de un objeto material, cotidiano, y sublimarlo en una esencialidad que puede compartirse. Las sábanas y ropa de cama que componen la serie se muestran arrugadas, esto es, usadas y no recompuestas. Junto a su imagen de soledad y abandono imponen su textura, y su materialidad se convierte en una forma de vacío por la ocupación total del espacio, desplazando lo ajeno pero también evocándolo, abriéndose al despliegue de una historia, interrumpida o congelada en un instante, como una puerta a la sugerencia. En las últimas fotos se da cabida a algunos elementos de la presencia humana, ausente en la mayoría. La aparición, en forma de una mano o un pie que se cuelan por el encuadre dejando el resto fuera de plano, es fragmentaria y subraya la divisibilidad de lo corporal, la desaparición de los elementos individuales y subjetivos. De nuevo, la historia interrumpida. La serie introduce una especie de temporalidad, pero también impone lo ubicuo para proponer una generalización de lo particular: el detalle trascendido.

Los poemas visuales dialogan con los compuestos en una prosa poética liberada de los elementos de regularidad, donde el ritmo puede convertirse en una prisión estrecha, en un corsé limitador. Aunque la regularidad de la tipografía impone visualmente la imagen de la prosa, la verbalización —en especial, durante el recitado de la poeta— libera su condición de los que podrían caracterizarse como versículos, que, en su discurrir, generan una secuencia a modo de salmodia, entrelazada sugerentemente con la secuencia sonora que se genera al activar los códigos QR colocados al principio y al final del libro. Como las imágenes visuales y las metafóricas, los textos se presentan también fragmentados, descompuestos en visiones de detalle. La renuncia a la lógica expositiva convencional genera los mismos vacíos que las imágenes plásticas: “La belleza acechante del silencio” (p. 59), en palabras de la autora. En otro momento propone, con valor programático, “Cierre de ojos, apertura de oídos” (p. 80). También con un matiz paradójico en una obra de esta naturaleza pero sólo aparentemente, porque Divisible corpóreo viene a plantear otra forma de lectura que rehúye los códigos formalizados e identificados con lo visual, con una iconografía definida, para potenciar los valores perceptivos ligados a la música, las imágenes, las palabras y el mundo —tal y como quería el pensamiento pitagórico y su concepción de la poesía, donde el individuo revelaba su condición de microcosmos.

En el planteamiento de la obra hay huellas que trazan una genealogía, y ésta remite a dos momentos divergentes de la modernidad, aparentemente opuestos pero con raíces compartidas. De adelante hacia atrás, “el golpe de dados” (p. 36) evoca la lección de Mallarmé, con su superación del simbolismo, la subjetividad y la atención a los elementos visuales trazados por el texto y su ausencia sobre el espacio blanco de la página; así sucede con la composición del libro y la maquetación de los poemas, pero también con su indagación en los efectos y las causas de lo fragmentario y divisible de los cuerpos.

En otro plano, el lector transita desde la sugerencia evocadora, discorde, de los adjetivos que forman el título. Con su factor de extrañamiento y ausencia, a la materialidad de los versos, dominados por los sustantivos, por lo sustancial; con escasa presencia de los calificativos y epítetos a que llevan las tentaciones de la subjetividad. Es difícil resistirse a la rememoración de cómo Juan de la Cruz recurre a este giro para hacer presente el momento preunitivo: “Mi Amado las montañas…”

Hay, sin duda, en conexión con el pitagorismo antes evocado, una especie de misticismo laico, de impulso a la fusión con el mundo, con el todo —casi un panteísmo—, que se anuncian ya en las citas que presentan el libro (de John Dewey, Eva Lootz y Walt Whitman) y que coinciden en la valoración de las conexiones, de la recomposición de una trama trascendente más allá de las apariencias y la reducción fenomenológica. Mirada para atravesar y mirar más allá. Mirada fotográfica sobre los objetos cotidianos y sus enormes dosis de sugestión. Mirada poética para situarse ante el lenguaje y e intentar despojarlo de los elementos que lo vuelven opaco, impidiendo ver al otro lado pero, también, escondiéndose a sí mismo bajo una falsa transparencia.

El libro parte de una conciencia de los límites del lenguaje —del lenguaje fosilizado—, al tiempo que de un radical convencimiento de las posibilidades de la ruptura: una desintegración que es una depuración, una búsqueda de lo esencial. Las vías, como no podía ser de otra forma, no son las lastradas por la rutina. La propuesta es la apertura. En su expresión, “gramática del roce / fricción de las palabras” (p. 45), porque “mientras el mundo calla, entre muros, se esparcen los susurros” (p. 13).

En este punto, junto al propio carácter audiovisual del libro, se sitúa la conexión más profunda con el espacio del performance y con todo lo que éste implica como concepción poética. Cerón traduce el volumen de Divisible corpóreo al formato y molde del libro, los elementos performativos de una intervención; pero, sobre todo, reinventa en las páginas lo esencial de una propuesta. Esta parte del rechazo a la lectura silenciosa y solitaria como vía única para la poesía, para despertar los efectos de una recepción colectiva y conjunta, de un sentido de la poesía pública que apela a los espacios humanos que desbordan la subjetividad, del individualismo que nació de la mano de la poesía moderna —la de Petrarca y su cancionero de amor—. La obra de Cerón nos enfrenta a la soledad, pero también genera un sentimiento de comunidad, incluso de comunión. El sentido metafórico de las sábanas abandonadas resulta especialmente efectivo en este doble plano: el de la experiencia inmediata que nos sacude y lo que en ella hay de esencial, de humano.

Una vez más, Rocío Cerón explora los límites de la lírica para ensancharlos y abrirnos a una experiencia renovada, como surgida de las aguas, y lo hace con la belleza de lo que surge limpio y despojado de escombreras.

Jesica Korbman Dryjanski, Apta para el suicidio, Infinita, Cuernavaca, 2023, 92 pp.

Alda Merini afirma: “No tengo la costumbre de pedir perdón a Dios por mi día. Sé que me levanto inconscientemente, inconscientemente vivo y que inconscientemente escribo. He perdido la cuenta de los días. Pero me siento tan cargada de años, pero ya me siento tan vieja e infeliz, que no entiendo cómo a veces, inesperadamente, este reloj secreto me dice que es hora de amar.” (La vida fácil. Silabario, Chiara Giordano y Javier Echalecu, trad., Trama Editorial, 2017, p. 133).

Apta para el suicidio, primer libro de Jesica Korbman Dryjanski (Ciudad de México, 1961), podría considerarse —en un primer acercamiento— lo contrario a lo que sostiene Merini. Estos más de cuarenta poemas son una travesía, una puntual bitácora, sobre las distintos aspectos de la soledad y el dolor. Sus versos, con una honestidad descarnada, muestran los temores y la zozobra así como la pasión y la furia de su autora:

miércoles

diez y veinticinco

qué importa si de noche o de día

igual de patético

miércoles

diez treinta

qué importa si de noche o de día

la misma mierda

miércoles

diez treinta y uno

qué importa si de noche o de día

igual me hundo

miércoles

diez y treinta y dos

qué importa si de noche o de día

la misma tristeza

miércoles

diez y treinta y cuatro

qué importa si de noche o de día

el mismo llanto

miércoles

diez y treinta y seis

qué importa si de noche o de día

igual (me) muero

miércoles

doce en punto

no sé si de noche o de día

miércoles sin fin

Los versos de Korbman se vinculan con el tono confesional de Alejandra Pizarnik, Anne Sexton, Sylvia Plath, John Berryman o Robert Lowell. Esa espiral de interrogantes sobre la orfandad, sobre la infancia como paraíso efímero y onírico, donde el sentimiento de desamparo y desolación es una sombra de la cual no podemos desprendernos.

luto

de mí misma

de quien no fui

de quien no seré

de quien no soy

de quien soy

Sin embargo, Apta para el el suicidio es, precisamente, “el reloj secreto que dice que es hora de amar” —como indica Merini—. Korbman Dryjanski sabe que “escribir poesía / [es] el ánimo en batalla”, la mantiene viva; que habrá de “morir cuantas muertes sean necesarias” para seguir escribiendo, respirando. “Mi poesía es un canto llagado”, sostiene Jesica; un canto para desollar la tristeza, de donde surgirá una piel distinta. La autora sabe que este libro fue un exorcismo, un ejercicio de sobrevivencia y, lo más importante, de amor propio. “El reloj secreto me dice que es hora de amar”, de presenciar la muerte de ese dolor y abandono, hacer expirar al desamor para que surja el amor propio, el amor nuevo, y cantar con otra voz.

Quehaceres

No es que haya decidido encerrarme

es que mi espejo está enfermo

necesita cuidados constantes

mi reflejo no lo nutre

la inanición lo transparenta

y lo hace una ventana a no sé dónde

a una chatarrería

donde van los rostros con que nunca nos atrevemos a salir,

no vaya a ser que un día por ahí se asome una máscara feroz,

y se aferre a mi rostro

necesito curarlo.

No es que haya decido encerrarme,

quiero entrenar a un regimiento de polvo

colonizar el silencio

y defenderlo del ruido que hacen los pájaros al despedirse.

No es que haya decidido encerrarme

es que me había cansado de repetir

todos los días

las mismas palabras

decirlas a las personas que no me escuchaban

y aun así me consideraban elocuente

necesito destrozar mi lengua

guardarla debajo de mi cama

y compartir mudez con los postes

con la publicidad de gente bonita.

No es que haya decidido encerrarme

es que descubrí que la ciudad empequeñece cuando no la miro

entonces decidí dejar de mirarla por un tiempo

aliviarme de su enormidad

hasta que cupiera en mi mano como una bola de pelos

un periódico arrugado

o una de esas protuberancias

que se hacen en la garganta

cuando dan ganas de llorar.

No puedo desertar de todos estos pendientes

aquí dentro siempre hay muchas cosas qué hacer

(Cuando construyeron la torre de babel

se olvidaron de agregar desesperanza a los cimientos

la desesperanza puede estar en eterna construcción

puede construirse sin que nadie pregunte

sin que nadie se asombre

la desesperanza siempre está en obra negra

a la vez inconclusa y terminada)

Aquí dentro siempre hay cosas que hacer

debemos encontrar todos los escondites de los monstruos infantiles

seguro están muertos

¿O si no, por qué podemos reír tan adultamente

amar tan adultamente

y pagar los impuestos

sin temor a que

de improviso

venga el Coco y nos arranque la tramitológica sonrisa?

Están muertos

y sus cadáveres contaminan la sopa

manchan las sábanas

hay que buscar sus guaridas

y desinfectarlas.

Aquí adentro siempre hay cosas que hacer

tengo que abrir las puertas una y otra vez

millones de veces

hasta que se abran hacia otro lugar

hasta que una puerta se abra en el polo sur,

y podamos encontrar ahí

entre la nieve

todos los sueños que nunca nos llegaron

quizá jugando a ser fósiles

quizá domesticando pingüinos

quizá mimetizados en un litro de petróleo

(sólo un litro, porque odiarían volverse pesadilla).

No es que haya decidido encerrarme

es que allá afuera nunca encuentro ocupaciones

y los amigos nunca vienen

las calles nunca dicen su verdadero nombre

el verde se aparece en los árboles por puro compromiso

y la mirada del mundo no deja de ser desconcertante

en cambio aquí

en casa

siempre hay dónde esconderse

¿usamos la casa para escondernos del mundo

o el mundo se esconde de nosotros

dándonos siempre nuevos motivos para encerrarnos?

Aquí estamos

esperando a que la cerradura nos abrase

con bendición de madre

y nos deje salir a buscar

ese

eterno

afuera.

Dientes

Tengo miedo de perder los dientes

cada pequeño dolor en la boca se siente como el presagio de un hueco

cuando engullo cosas que requieren una masticación contemplativa

me pregunto cuál será la sensación de comerlo con las encías.

Los dientes son la coraza dura del silencio

el cascarón que envuelve a las palabras.

Tengo miedo de que al perder un diente se escapen sílabas involuntarias

que aprovechando la puerta abierta escapen

de las oraciones que no digo

y busquen su libertad

manchando la pureza del silencio

con el desparpajo de una mancha de salsa

en una camisa blanquísima

o con del rubor repelente y amarillento

de una mancha de sudor.

Mi padre no tiene dientes

y tal vez por eso su silencio siempre es tan angustiante

porque parece que nunca termina de ser silencio

nunca termina de cuajar

se agrieta con los impactos de sílabas prófugas

que se escapan de reclamos rencorosos

y corren hasta ser ceniza, rezos a dioses extraños

inventados en la desesperación de no encontrar ninguna respuesta.

Pero creo que lo que más me dolería de ya no tener dientes

sería no poder partir una zanahoria

por el puro placer de escuchar su quebranto.

Autorretrato a través de mis olores

I

El olor de las hojas del pirul cuando las aprieto con los dedos

me recuerda que no conozco lo que conocen sus raíces

es imposible conquistar los recuerdos del subsuelo

lo que se siente estar bajo la tierra

absorber el agua

tener carne de oscuridad

es algo que sólo conocen las lombrices

los huesos en sus tumbas

y las memorias de los árboles.

Mi árbol preferido es el pirul

porque me lo enseñó mi madre

y porque sus hojas se parecen a esas planas de la l en cursiva

que te piden hacer cuando vas en primero de primaria.

Entonces lo descubro:

lo que los árboles ponen en sus copas

son signos de su vida bajo tierra

síntomas que hablan de una negrura inquieta

en sus copas está la voz, en sus raíces están los ojos.

El aroma del pirul huele fresco

como si el limón se emancipara de su amargura.

Por lo que dice ese perfume no todas las sepulturas son fúnebres

no todos los sedentarismos son grises

la oscuridad también puede oler a cítrico liberado.

II

El olor del sudor después de varios días

abre en mis axilas un pozo de conciencia.

Cuando despierto me recuerda que tengo un cuerpo

el aroma es un talismán para volver del sueño

no conozco a nadie que pueda soñar con sus hedores

cuando vuelvo desde la noche hacia el día

necesito aspirar lo que mi piel acumula

una gota de realidad condensada en aroma

para estar donde está mi piel.

Sudamos cuando nos movemos

Y nos movemos cuando corremos

cuando amamos

cuando el sol nos regala calor de universo

en fin, sudamos cuando vivimos.

Entonces debajo de mis brazos hay un rastro de mi vida

que es también sensación

y no una quimera de la mente.

No estoy diciendo que el sudor

dibuje a los instantes

todo lo contrario

los instantes son movimiento

el sudor es su esencia

el perfume del tiempo.

III

El olor de los motores detenidos

pacifica mi agitación

disfruto mucho abrir el cofre de un auto

o poner mi nariz en un camión estacionado

porque la ciudad es un bordado de rugidos

gritos metálicos entretejidos en mi oreja

estampidas de títeres de lámina y fuego

que con su frenesí inundan mis ojos

pero cuando puedo olerlos sé qué ya no se mueven

olerlos es una señal de que están dormidos

oler un motor es como ver a un animal disecado

una ciudad disecada.

IV

El olor del cigarro cuando el humo escapa

se parece al color del papel envejecido

los libros viejos huelen a pastelito de almendras

en realidad, no huelen a palabras petrificadas

lo cual es desconcertante

para mi nariz la literatura es como el aroma después de fumar

en ese rastro huelo los pensamientos que se llevó el aire

rastros de palabras que se escaparon

lenguaje en movimiento

(por eso el incienso es tan importante en los rituales

porque es la traducción olfativa de la palabra)

Lo primero que se nos viene a la mente cuando escuchamos que alguien se ahogó es el motivo: un cuerpo de agua. Caer en él de forma involuntaria o inconsciente, y ser víctima de su fuerza. ¿En cuál río? ¿Qué corriente lo jaló? ¿Cuántas cosas se fueron en el flujo? Nos gusta pensar que la muerte se lleva nuestras penas con el agua. (Después de todo eso es el bautismo: no la limpieza corporal, sino de la conciencia del alma, el arrepentimiento.) Si tan sólo pudiéramos estar seguros de que sumergirse de golpe terminaría con todas nuestras preocupaciones…

Impedir la respiración tiene muchas caras. Pero la de Ofelia (de Millais) es una de las principales: alguien a quien se le corta el aliento a causa de un exceso, no de una falta. Inundación de las vías respiratorias. A poco más de diez años de su defunción, recordamos al poeta irlandés Seamus Heaney (1939-2013), el zahorí astuto que se acerca a las turberas de los pantanos, las cuencas lacustres y los ríos —nunca a los mares— para preguntarse por la vida. Su obsesión es la imagen de cuerpos como los de Ofelia: aquellos que dejaron de tocar fondo.

Cuando voltea al agua, Heaney no pregunta ¿por qué flotan los cadáveres? No le interesa. Quiere saber su historia, lo que les condujo a morir así: la capacidad para cargar con una muerte que primero los hunde hasta el fondo y luego los hace flotar, mostrarse en las atrocidades del post mórtem. Hundirse y flotar: dos movimientos que ocurren cuando aparentemente no hay más vida. Y todavía un tercero: después de liberar los gases, después de ir y venir en el agua, volver a sumergirse.

Es alguien que ve a las almas, satisfechas o rechazadas o padecidas, y pregunta, tras los cordones de duelo, quién y por qué. En “Castigo”, poema en el que se describe la escena de una mujer que fue ahogada en un pantano, Heaney nos permite ver de frente el rostro de lo cruel: “la cabeza afeitada como rastrojo de negra mies”, su torso desnudo, “el tirón de la soga en su nuca”. Observamos la imagen de esta mujer adúltera pero, sobre todo, vemos en ella la cara de la venganza por adulterio: la sentencia del odio apaciguado con el agua. Y, casi hacia el cierre, el poeta dice ante la ahogada: “Soy un voyeur astuto”, un observador taimado que no se avergüenza por mirarla de frente.

Contrariamente a lo que podría pensarse, los ahogados no llaman la atención con ruidos o chapoteos, sino que pasan inadvertidos. Son cuerpos que ya sólo tienen que ver con el agua. El oleaje, la espuma y el color azul, verde o grisáceo de los humedales los identifican. No se sabe dónde termina un miembro y empiezan los matorrales de algas, dónde una enredadera mohosa y dónde su cabello. Los ahogados de Heaney son cuerpos pasivos que no han sido empujados por la fuerza magnánima de una ola, sino que muy probablemente estaban en la orilla de un río o de una ciénaga —avatares de su fluir—, y cayeron por descuido o por voluntad ajena, quizá por locura.

Si su mirada está fija en Ofelia, no es de extrañar que el poeta recurra a la voz de Shakespeare. En algún punto sabe lo fuerte que es ver a un ahogado y no poder decir sino s i l e n c i o para penetrar en la laguna de su devaneo mental: “Un gusano de pensamiento / que sigo hasta el fango./ Soy Hamlet el danés, el oledor de lo podrido”, dice en “Dublín vikingo: pruebas”. Es el que toma conciencia entre las tumbas que no lo son del todo y se mete, poco a poco, al agua densa. Ya sumergido, se acerca con perseverancia microscópica a la descomposición: busca sentir los cuerpos tumefactos. Vacila como Hamlet, desvaría y se sostiene en las capas violentas de las imágenes que afronta de la muerte. Su oficio: fungir como un antropólogo que olfatea la materia orgánica lacustre, envolverse en ella, “infuso/ con sus venenos”. Sentir en los brazos y las piernas la espesura de esos sucios bultos flotantes que ondulan cerca; cómo se forman contornos acuosos alrededor de sus cuerpos: trazos de sí mismos. Estar dentro del agua (no insondable pero sí abismal) para, al fin, escuchar la historia de cada uno de esos ahogados.

El poeta se pregunta por la huella cultural de sus ancestros en Norte (1975). A través de los recuerdos de infancia, de memorias rurales y de referencias a hallazgos políticos y arqueológicos, arroja su voz al pasado y atrapa otras voces. Tal vez no busca comprenderlas. Lo que es seguro: construye redes viarias con sus ancestros. Y lo hace a través de las “aguas superiores”, aquéllas que conciernen a las posibilidades del movimiento —comparadas con las “aguas inferiores”, en donde acontece lo ya determinado y en donde no podría ver, ni sentir, ni oler a sus otros del pasado.

Heaney reconoce su herencia cultural. Y sabe que la gente de sus rumbos siempre ha creído que las almas de los ahogados viven en las focas, que salen por la noche a escuchar a los cantantes de la orilla. Y él también se suma a estas creencias: “aún creemos lo que escuchamos”, dice. Por eso se para en un muelle o embarcadero, o en cualquier límite entre la tierra y el agua. Luego se sumerge y convoca. “Acude a la capacidad de hechizo, de pacto implícito en la voz, y recuerda que todos vamos en el mismo barco”, dice Pura López Colomé sobre la huella de rastreo que él hace de sus muertos ancestrales.

La entrega del cuerpo a la fluencia. Ya no hay vida, pero sí posibilidades de movimiento —carácter paradójico—. Ciegos por la oscuridad eterna, sus ahogados no pueden ver el rumbo. Pero van en dirección al primer y último camino, aquél donde los cuerpos carecen de forma y rigidez, donde todo es dinámico, informe e inconsistente: lo acuoso. Van hacia su origen. Embriones de la espera, los ahogados transitan en su último viaje. ¿No fue la muerte el primer navegante? Así va navegando Ofelia en su último recorrido. Su navío son las aguas tempestuosas, las aguas muertas. Flota para ganar la muerte: el último reposo.

Durante el ahogamiento, luego de que una persona está en peligro dentro del agua, comienza a luchar por mantenerse a flote. Dilapida sus fuerzas al bracear, se agota, sigue luchando, entra en pánico —ese miedo que conlleva la incapacidad de una persona para ayudarse a sí misma o a otros—, le embarga la fatiga y se hunde. Luego vuelve a flotar. Su apariencia se desliza entre las aguas.

Están esperando una visita, o no esperando nada: una mano igual pero diferente. Tentáculos, sus brazos sólo se comprometen con la densidad del agua. Los ahogados no pueden estirar sus manos lánguidas. No recibirán ninguna señal porque no la solicitan. Nadie los va a volver a tomar de la mano; es decir, nadie va a ir a su encuentro. No están atados, pero tienen las manos amarradas por la imposibilidad. Son nadadores maniatados.

Heaney tiende la mano aunque no se la tomen: “Mis palabras lamen/ los muelles de adoquines, y van de caza” a encontrarse con otra mano o lo que queda de ella. Se moja las extremidades, entra a la fosa hundida. Desde ahí invoca a los ancestros, recurre al hechizo: “Vuelvan, pasados,/ filología y kennings,/ reentren en la memoria/ donde el tuétano del hueso/ es un nido de amor”. Así, el poeta encuentra a más de una Ofelia. La llama “Reina del pantano” o “reina refugiada en la sombra”. Toma la trenza de su cabello y se da cuenta de que es un “viscoso cordón umbilical de lodo”. Siente cómo ese cadáver con costuras y mechones deshilachados está por volver al origen. Ser una ahogada la vuelve un minúsculo destello en la orilla, que resplandece porque antes estuvo en lo oscuro.

¿Por qué las apariciones de la muerte en los ahogados? Podrían ser víctimas del fuego, individuos desollados o desmembrados. Pero a Heaney le interesa este tipo de muerte acuosa porque encierra algo de esperanza: los ahogados tardan entre siete y diez días en salir a flote (no hay nada más lento que morir entre las aguas). Vuelven con la ilusión de ser reconocidos, de no perderse junto a otros cuerpos. Ser identificados. El río o el pantano les obsequia una especie de exhumación al impulsar —levantar— sus cadáveres de las fosas. Además, el poeta se obsesiona con ellos porque su país está repleto de cuerpos de agua. Y quizá tiene miedo a morir de esa manera. En el poema “Viendo visiones” del libro homónimo (1991, traducido por la misma López Colomé), Heaney confiesa:

Uno por uno, nos hicieron descender de la mano

Hasta una lancha que, asustadiza, se sumía

Y vacilaba y vacilaba

[…]

Me horrorizó la rápida respuesta y pesadez

De la propia embarcación. La falta de garantía

—Ese fluir y flotar y navegar—

Me mantuvo agonizante. Todo el tiempo.

Heaney teme, pero es como si Heaney se acercara a ese tipo de muerte para espantarla y hacer que no se le aproxime. Se imagina fluyendo, flotando y navegando como los ahogados, y empatiza con ellos al comprender la violencia de morir a la deriva: la de quienes luchan hasta el último segundo con la fuerza del cuerpo para no dejarse morir. Cuando el poeta baja con ellos, su posición es otra: vigila los espíritus, los mira, convoca con el poder de sus palabras y se pronuncia por las personas momificadas en las turberas de los pantanos:

Ofelia, la que el río no contuvo.

Osiris, llevado por la corriente del Nilo.

Antinoo descubriendo la línea divisoria de la costa, fiel observador del perfil de su muerte en el reflejo del agua.

La memoria del poeta en torno a estos nombres no podría sino fluctuar también.

Todos yacen allí, países negros, áfrica y sudacas.

Yo les canté así de amor la pena a los países

Raúl Zurita

Y dijo Jehová: “He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje; y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero”

Génesis 11: 5-7

De manera que allí estás:

Amsterdam Airport Schiphol

Otro más en la fila de migración.

El pasaporte desprovisto de sellos.

El inglés: deficiente.

La ropa: de contrabando.

Un fólder lleno de hojitas impresas.

Formada justo delante de ti,

una pareja alta, blanca, rubia.

Han de ser gringos, piensas.

Porque ignoras que son alemanes,

que se acaban de casar,

que parten de luna de miel

a Milán, Toscana, Bretaña.

Los zapatos del hombre,

Balenciaga

El saco,

Armani

El bolso de la mujer,

Chanel

Y tú reconoces, mi amigo, las etiquetas:

ha de tratarse de ropa sofisticada, de marca;

el polo opuesto de los tenis

que compraste (en la tienda de barata)

un día antes de partir.

*

El avance de la fila es irregular,

compruebas.

Los agentes de migración,

sin pruebas

dejan pasar algunos viajeros,

retienen otros tantos.

Y he aquí que un hombre

que podría tomarse por un doble tuyo

—moreno, bajito, la ropa desgastada—,

es conducido por los agentes

a una segunda fila, contigua.

Migration Office

lees arriba de la puerta, al cabo del pasillo.

Oficina de Migración

traduces por simple semejanza.

Pero esta es una fila lenta… lenta…

mucho más lenta… que la otra.

Extenuados como están,

los viajeros resuelven tenderse

sobre las baldosas del suelo,

el equipaje apilado,

el tóper a la mano.

Y tú concibes, mi amigo,

que ante la inminencia del fracaso,

han optado por establecerse

en aquel mismo suelo;

tomar el aeropuerto por refugio.

*

Ha llegado el turno

de los recién casados.

La mujer (dichosa, radiante)

expone su mano izquierda

a la altura de la ventanilla:

presume su sortija de matrimonio.

Sin vacilar,

el agente sella los pasaportes.

Glückwunsch

les dice, y sonríe.

Danke

responde la pareja al unísono.

Willkommen

remata el otro, y les indica el camino.

Ajeno a los rudimentos del alemán,

te convences de que hablan en inglés;

y del mismo modo te reprochas

por no comprender las palabras.

(Por qué no prestaste más atención

al English for Beginners del Youtube,

sentencias, mea culpa, mea culpa;

y aun te darías golpes de pecho

de no llevar las manos atareadas,

mea culpa, mea culpa)

*

Detrás de ti,

dos jóvenes permanecen en silencio.

Se los nota confiados, tranquilos,

cual experimentados viajeros.

Ya casi, güey

le dice finalmente uno al otro.

Y tú distingues, mi amigo,

la procedencia de los muchachos:

el acento y el vocabulario

son reconocibles incluso para ti,

que no habías pisado

nunca suelo extranjero.

En contraste contigo,

los mexicanos no exhiben

un fólder lleno de hojitas impresas;

apenas si ocupan

sus teléfonos móviles.

Y tú quisieras hablar con ellos,

pedirles algún consejo;

ampararte en la comodidad

de tu lengua materna.

(Una lengua, ¡tu lengua!

No pasabas por esta desazón

desde cuando tu maestra de inglés,

In English, please,

te obligaba a reformular las preguntas,

In English, please,

para espectáculo y mofa

de tus compañeros de clase)

Allí, justo allí, en ese lugar

donde te abstienes

de hacer preguntas,

por temor a la angustia

de no comprender nada

más allá de los gestos.

*

De manera que allí estás:

Amsterdam Airport Schiphol

¡El primero en la fila de migración!

El pasaporte desprovisto de sellos.

El inglés: deficiente.

La ropa: de contrabando.

Un fólder lleno de hojitas impresas.

Y ahora recuerdas la voz de tu hermano,

el que te empujó a realizar este viaje,

el que te convenció de que valía la pena:

“No hables con nadie en la fila;

párate derechito, que no se te vea el miedo.

Memoriza las respuestas:

las preguntas son siempre las mismas;

pero eso sí,

responde nomás lo que te pregunten”.

Y repasas una vez más

el libreto tantas, tantas veces repasado:

Where do you come from?

colombiaguatemalacubaelsalvadorbolivia…

Final destination?

Fráncfort del Meno

Return ticket?

Sí, señor, con KLM

Length of the trip?

Dos semanas

Purpose of the trip?

Turismo; conocer a mi sobrino

What places are you going to visit?

Deutsche Bank Park, Städel Museum, Main Tower…

Hotel reservation?

Donde mi hermano, con la esposa y el niño

How much money are you traveling with?

Mil euros, en efectivo

*

De niños, tu hermano y tú

jugaban a trasponer las fronteras invisibles

que trazaban el final de tu barrio

y el comienzo del vecino.

El juego consistía en deslizarse

por entre el laberinto de cuadras,

parapetados en los muros,

invisibles a los ojos de los pandilleros

que custodiaban las esquinas.

Porque la recompensa justificaba

el peligro de la expedición:

el gusto de la desobediencia,

el placer de ufanarse

por ganarle el pulso al miedo.

Y por más terror que procuraba

infundirte tu madre,

ni todos aquellos pandilleros juntos

te espantaban tanto, tanto

como uno solo de estos rubios,

altos, fornidos agentes de migración.

*

Next

oyes la voz del agente…

Next

repite, los ojos puestos en ti.

¿Hablará español?

te preguntas, angustiado.

¡Por Dios, que hable español!

Y sientes un vacío que emerge

de la boca de tu estómago

y se prolonga hasta el filo de tu garganta.

Es el peso de la derrota

que se te viene encima.

Es la condena de nacer en un país

tan desdichado como el tuyo.

Es el martillo de Dios

que rompe contra ti,

su pobre, infeliz criatura.

Arrancarme por manos, palmar las manos que no se encuentran o se unen, y se inquietan,

el estado de quitarse pronto de ese espacio.

Como dos estados. De la materia que se encuentra y suda. Palmas toda una tarde de tablao.

Arrancarme por impulsos, por manías, por frutos, por fracturas, por hielos, por narices, por circunferencias. Arrancarme por espacios que se repliegan.

El taconear avanza y el palmear aletea. El taconear permanece,

sin chistar, no se mueve, no va para atrás, ni siquiera.

El taconear no progresa.

Apenas rinde, apenas.

El taconear resopla, se prepara, extrema.

Palmear da el ritmo para el que bufa en bucles de belleza.

No decir nada extra, nada que describa para que solo quede el trazo del afuera.

Nada que diga el simple radical afuera, el estado de los hechos del espacio del afuera.

Nada que repita en bucle como palmas los momentos cíclicos del afuera.

El gusto del afuera. El de no decir más allá del afuera.

*

Cuando lo hiciste yo me pegaba al teléfono, como una teta.

Yo mamaba del teléfono.

Decía: manivela. Respondía: triángulos, esferas.

Arrancarme por puños que son higos

en un silencio que truena en añicos.

Endurecer las rocas en el espíritu. Darles pica pala, pero no merman.

Mamar teléfono.

Mamar del teléfono.

Apreciar el escenario: ese círculo que es el teatro nuestro y nos endereza.

Amamos. Amamos jeta.

Taconeamos en el piso de madera. Y el vecino se desespera. Que no pasa nada por

tu única insignificante fiera.

Palmas para tu lomo de refinada manera. Solo como estás, en tu escena.

Mamar del teléfono, hasta que no pueda.

*

Nadie se acercaba a esa persona

que se paseaba

por el recinto

de miura.

Solo el gesto hacia atrás

largos

cachos

ajustados

extender la tripa.

Ni una medida corazón

ni un hallazgo expresivo:

has de ampliar el pecho

extender los hombros inflar la panza.

Al pisar te habla el núcleo terrenal.

Al repetir te desprendes

milímetros,

una vuelta en diagonal

pedir temblor / pisarse la cola

los brazos vuelan / el eje patea

cuál enunciación para este atronar

con final truncau.

*

Las estrellas me ayudaron a entender que

cuando algo va mal

estrepitoso

con el piso hacia abajo:

un dos tres cuatro

paseíllo

punta-tacón-golpe-golpe

rastrillo

de lomo

crujiente.

Ajusta la espalda, mete la pelvis

punta tacón

hasta que baje al cuerpo

fuerza en el centro, siempre.

Amplía la envergadura, cual ramillete.

Se empieza por debajo: se prosigue si desciende.

Encuentra el lugar del abajo, el límite de lo por debajo, la cresta del hacia abajo.

Ordenar el camino punta tacón compás rastrillo

y los brazos hasta los cachos.

*

Para producir ríos, para taconear peces.

Un baile sobre montañas de peces fosforescentes que vuelan en el agua caliente. Hacer explotar colores fuertes.

Fosforescer

en

órganos

rastrear e

ingerir

pero casi

mejor

blanquear.

Acabar el verso donde cada palabra pisotea.

Avanzar, pero en el tablao. O sea, nada, macho.

Abrir la boca y que salgan tantos.

Brotar en bancos acuáticos.

El órgano pez respira. La aleta blanca del fuego vive en la atmósfera del ombligo que reverdece.

Como los humanos que alcanzan a respirar, así no vuelen.

Fulgurar en el lugar del silencio sin saber cuál es el lugar del silencio.

El lugar donde nadan los peces, el acuario, por supuesto, no el del mar insolente.

Dice lugar y baja la cabeza, ve pies y no aletas.

Dice: ¿el lugar dónde nos encontramos?, responde: en el lugar de siempre.

Llega y se despliega, mariposa verde.

Se detiene. Se arranca como lo hace el canteu.

*

Cuando el mundo sea un plano de memoria dilatable

como este mismo plano hoy: una onda

se le arranca al colectivo imparable rumor extendido

se le recorta —con tijeras de preescolar—

se saca como se saca un pedazo de arcilla de un montón de arcilla

un canteu.

Método palmas satén malva brilla anillos todo el día entregado en la sala de la casa por horas al almuerzo gritos.

Una playa muecas bigotes y sacar una por una las palabras: cuando las palmas arman un lugar para subir brazos clavarlos en lo alto más alto.

Lo mío es dar un concierto. Con

blusa de satén rojo.

Pelo, anillos.

Cola cepillada.

Amor, yo no sabía que más decíu

*

El encierro en su hervor totalizante Juana de Arco estalla en ojos

45 grados al aire real del espacio / sube la temperatura en la vena

dice 48, irreal, aunque suda impensable

tanta agua salada sin oxígeno.

Coge la tapa a mano limpia

piel fina extendida, le decían

aunque se ampolla la mejilla, aunque hacia adentro pisa.

Mantén el paso un día / una luna, dos, macho

tendrás piedras calientes en la boca

una risa de piedras y lunas amarillas.

Es brazos desorbitados / es prolongar el torso

es subir la cadera hasta la coronilla que es ensanchar el lugar mental donde, sin embargo, pican.

Lavan caderas con envergadura de negra

palmas / palmas / dientes

zapatea en la arena.

*

Si pulmón todo infla, piedras que respiran en la noche y expulsan luz porque se confía, se empuja el suelo, se escribe con las patas, se va contra el cemento, pero con encantou.

Escamas como serruchos como te pisan con tacón puntilla como te pegas el dedo meñique con la esquina como arde y pulsa como quien se devora al hijo como la histeria y su agudeza como totalizar como sacar el aleteo ardido de la boca del Titán como una guerra invisible como adelgazar para que no se note la edad como los huracanes que sueñas como el nutriente eterno en la boca del Titán.

Aire hinchazón esa caja torácica que se abre más allá del cuerpo más extendida hasta la naturaleza porque día a día como si estira rana estruendou a mi lado palmas no sabes el dolor que siento en la mañana no sabeu

*

Colores: rojo en el lugar del adentro que se abre inteligente.

Ampliarse al color en la oscuridad, sin parpadeo, solo branquias. Masas verde neón son el roce planetario.

Una multitud de chamanes que meditan al unísono, en medicina.

Lunas de arroz por la carretera que aparecen y desaparecen.

En el sueño de los chamanes en medicina. Y nosotros. Solos.

Todo se abraza, se idolatra.

Hoy es luna en la corteza de la tierra. Estrellas de hielo en el campo de trigo lunar en la tierra.

Porque la masa y los pelos reciben, porque la piel absorbe, en la tierra. Por lo pisos granate de Amazonis Planitia.

Atardecer en azul, despertar en cielo rojo, tres de la tarde en horizonte verde, piso seco como mil millones como tres mil millones de seres humanos que zapatean al unísono, en la tierra.

Fibras volátiles teñidas de naranja son la piel del sentido solar. Ver los hilos del aliento. Amasar las estrías rugosas del aliento. Una pantalla alucinatoria que viaja en planos de intensidad.

La telaraña del encuentro en un espacio digital.

Cuarzos, dinamita en las lunas del futuro, pero no digas futuro, haz el futuro. Haz los cuarzos luego la dinamita.

Son bolas de fuego que giran iracundas en el llano.

Salen a medianoche conducidas por los magos.

Y se multiplican.

*

Esto se reza, se calienta. Son lentes.

Como unos chorros.

Pero también soplos, paloma.

Impulso.

Como si tú y yo escribimos juntos estos impulsos.

Unos locos atados por pupilas que transitan por canales nerviosos. Entra.

Como un loco que escucha. El día y canaliza.

Pero tú no canalizas. Tú te esmeras.

Unas bolas. Unas masas. Unos remolinos. Juntos. Esos remolinos. Untados. De Vida.

Me armo de una teoría para poder.

Me compongo una teoría para existir en el cuerpo que es

y me duplica

se resiste y se intensifica

fuego.

Uso una teoría pa’ decir pa’l llano pa’ pararte y sentarte pa’ pararte y sentarte.

Me apoyo en una teoría para entender por qué cuando hago hago y por qué hago, así como hago.

Una teoría para que el cante cante.

En un papiro de magia griego encontré una receta para dominar a la sombra: harina de trigo, moras maduras, sésamo, hierbas que no ha tocado el fuego, acelgas, dirigirse en la hora sexta del día hacia el Oriente en un lugar solitario, provisto de un cesto tejido.

Convivir con ella: aceptar la existencia de la amargura, dejar de competir con el dolor, invitarlo a correr, levantar su peso con mancuernas por el cliché de que su aceptación hace de nuestro cuerpo el tronco más robusto con las ramas más frondosas.

En un espejo contemplé mi fuerza: extremidades a base de menudencias, propagadas por el trabajo de albañiles que construyen un segundo piso. Polvo de martillazos, el canto de un hombre a una mujer, un conjuro, insistencia de lo que para él ella nunca será: libre, capaz de repelerlo sin escurrirse.

Pienso que la acelga es amarga, mamá la hacía en rollos rellenos de jamón y bañados en salsa blanca para el contento de nuestras bocas. La harina de trigo fue una de las preferidas de mi hermana mayor hasta que descubrió las propiedades de la avena y del arroz. Las moras son caras, no sé dónde venden sésamo y no guiso con hierbas.

A qué hora dirigirme hacia el Oriente cuando mi brújula amanece sonámbula a la quinta hora del día, su único objetivo es llegar a la cocina a tiempo.

Tan plomizo es el paso para contenerse en un cuenco de mimbre.

Una amiga me dijo que, para sentirme mejor, debo convivir con mi sombra en lugar de pelear con ella. La he tenido a mi lado, no ahorca pero no me ofrece su hombro. Se mueve mejor que yo, ríe mejor que yo, insulta mejor que yo aunque al verlo su oscuridad se deshacía en partículas, se disgregaba en el suelo para ser barridas hasta el infinito porque el polvo es la materia más inmortal y más constante.

Él también era mi sombra, un capataz que galopaba cada día para no perder su territorio, el martilleo constante taladrando en mi cabeza.

Contra la jaqueca: toma en tus manos aceite de oliva y di la fórmula: “Zeus sembró una piedra de uva: rompe la tierra. No siembra: no brota”.

La mía: en corindón surco mis caminos, ya no es su tierra: las impurezas no siembran: en mí no germina esta sombra.

Paz, higo almibarado cuyo sabor deseamos eterno en nuestra lengua.

La queremos despierta sin ser insomne, deseamos acunarla sin hacerla dormir largamente.

Tenerla junto, qué sencillo, qué efectista.

Gozar de cualquier fruto dura segundos, si lo intentamos un poco más, pero imposible prolongarlo hasta que termine el día.

Las palabras tampoco la aseguran.

He presenciado la búsqueda imposible de esa paz en un tribunal entre pilas de acuerdos sin cumplir, ante jueces y testigos.

Lo que firmé fue la fugacidad de ese almíbar, su final regusto a metal: paz no es lo mismo que refugio, actuar con beligerancia y defender a hierro el fragmento que pudiste rescatar de ti y de tu hija tras años de sombra.

Lugar seguro, mi lugar seguro, lo escucho sin cesar desde hace tres años, entre mujeres, al salir. Ahí no hay hombres, o si los hay no tienen relación con el sujeto de la foto que te embistió y su postura determinaba parte de tu porvenir. O eso dicen, no hay una red pero existe, si marcas a uno a uno marcas a todos, los primeros en vociferar “no estoy de acuerdo”, van sobre ti, prenden fuego, dicen “éste ya no es tu lugar seguro”.

Mira lo que has hecho: escribes un nombre en un muro y los desbroza, un efecto en cadena, el encierro es tu lugar seguro, es lo que quieren: verte presa por tu osadía mientras árbitros de la justicia y las buenas formas hacen de una borrachera un conversatorio sobre tus erratas como mujer y como madre por tu excesiva radicalidad (la efectista, la manifiesto de cuarta, la bajofondo porque tu rabia es incontrolable, “ojalá nunca te destrocen como lo estás haciendo ahora con él”).

Oh, qué efectista, cuánto temblor, cuánta literatura posautónoma estás creando sobre esto, muy mal tú, el silencio asegura la paz y la disposición de los refugios, mira cómo malogras, colocando todas tus esferas [tu contexto] en la búsqueda de una justicia que nunca obtendrás a manos llenas así como tu falso estilo porque o lo cantas, lo narras, lo explicitas o lo ocultas, oh tus malas metáforas, oh tu temas recurrentes y cansinos de la sombra que te arruina cuando algunos no cesan de mencionar el trino, la furia, el cuerpo troceado de mujer, las lagrimitas, oh tu tono falso de festival de secundaria en ese coro en que cantaste “Las golondrinas” y “La barca” hasta adelante con tu saquito azul marino y tu listón rojo anudado al cuello de tu camisa blanca, oh tu mala expresión por tu efectismo y las palabras al final del verso o de la línea sin desarrollo por considerarlas llenas de fuerza, la fuerza que tienes para escribir todo esto pero junto a ti tienes la sombra de tu exesposo umbrío y su consorte como los aferrados a un canon en el que la poesía ya no puede contener más cotidianidad ni el tá tá tá tá tá tá tá de las versiones de Ulises Carrión pero yo sí canté como solista en un festival del catorce de febrero y recité un acróstico a un novio de apellido como el de Ulises con mi saco usando medias en un desfile el cinco de mayo en el que los militares nos decían a todas al oído fresa fresa fresa, y nos abucheaban los de la prepa cercana a un cancha de futbol al definirnos frutos pequeñitos y caros cuando a duras penas llego a final de mes porque nunca comprarás camarones, todo eso para explicitar la potencia de un poema que para algunos podría ser mejor si hablo del canto canto canto yo que sí canté en la secundaria y no sé cuántos de ustedes que apelan al tono se han plantado a los quince en un escenario cuando era común el festival de fin de cursos cuántos al final han sido abordados por un estudiante de universidad que se anima a preguntar tu nombre y al decirlo tu madre dice las palabras mágicas “seguramente es un fósil de Antropología”, oh el prejuicio con sus giros inesperados de justicia poética a cuántos ha llegado ese señor quejoso en las presentaciones de libros que debería aparecer en una mesa de narradoras con agente literario esclavas de la imprenta que escriben para becas y su vanguardia es escribir relatos cortos sin definir su riesgo lingüístico porque consideran a Gorostiza rebuscado y ese riesgo clama la poesía porque los poetas miran sus trabajos con lupa y saña pidiendo al menos interpretar lo que cantaste en la secundaria pero el efectismo es quieto y lo que quiero es poética en la justicia y a nadie que obligue a guarecerme.

Postautonomía, oh el invento, el desparpajo de determinar cuál será la nueva literatura consagrada mientras en ella reúno mis restos porque no hay cosa más cierta que ver a un hombre deshilar a una mujer, verlo usar esa tela raída para limpiar la suciedad de su mundo.

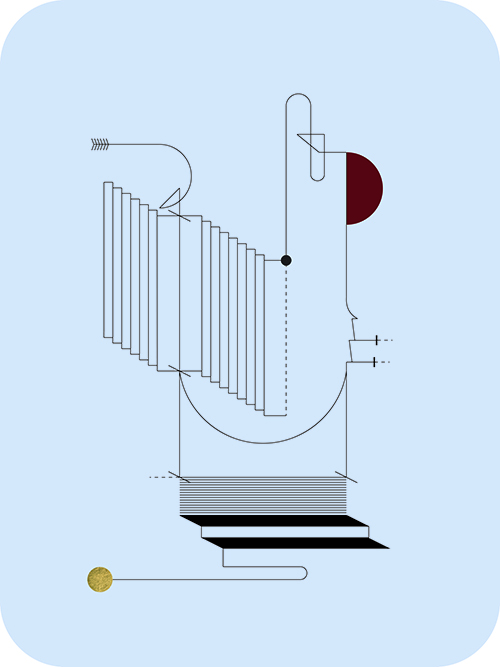

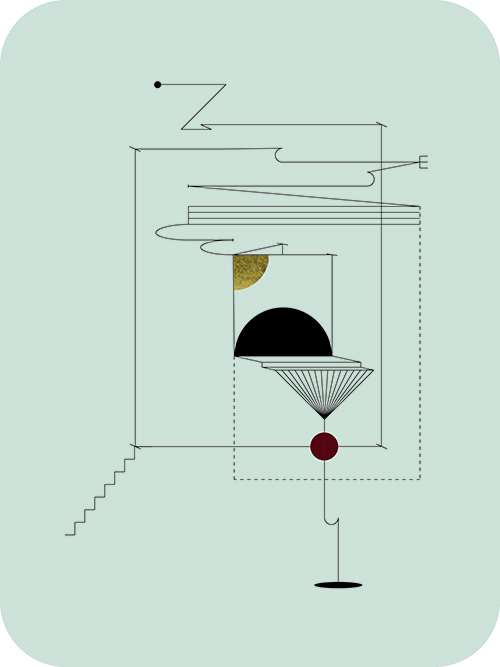

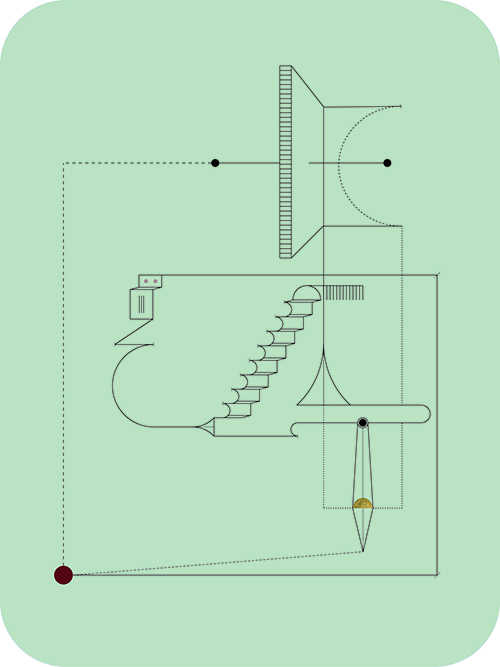

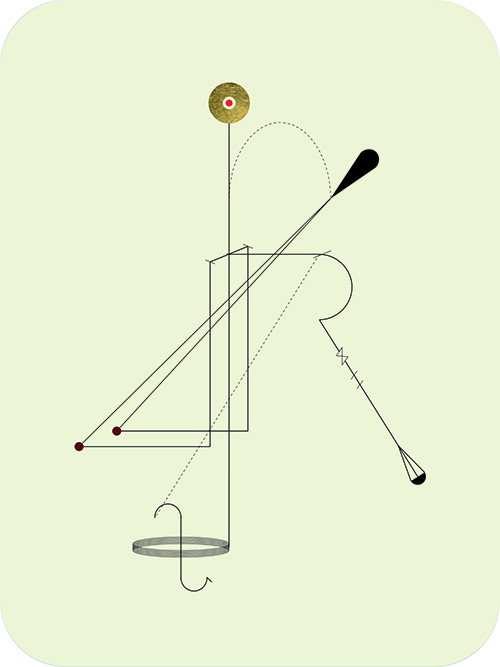

La perspectiva axonométrica es un sistema gráfico que consiste en representar elementos geométricos o volúmenes en un plano bidimensional. Es utilizado en disciplinas como arquitectura y diseño industrial.

La serie Poemas axonométricos (2018 a la fecha) consiste en el análisis, interpretación y traslación de distintas obras poéticas hacia un lenguaje geométrico abstracto. Llevo a cabo una serie de lecturas (en silencio y en voz alta), transcripciones y relecturas que me permiten resaltar los elementos característicos de cada poema para, así, realizar una interpretación libre, visual y geométrica que deambula entre lo bidimensional y lo tridimensional, entre el dibujo técnico y lo escultórico. Siempre con el objetivo de encontrar, resaltar y descifrar la plasticidad del lenguaje escrito y sus múltiples posibilidades visuales.

Estas piezas fueron concebidas y proyectadas durante mi estadía como artista residente en mayo de 2023 en La Nueva Fábrica, espacio de arte contemporáneo ubicado en Antigua, Guatemala. Son poemas que considero importantes no sólo en el contexto guatemalteco, sino en el latinoamericano. Obras con las que me encontré estando allá y que, de una u otra forma, profundizan brillantemente en temas como identidad y lenguaje y que, a manera de homenaje a dichas piezas y a sus autores, intento devolverlas a mi lengua personal, flexible, plástica y visual que funciona como vehículo y excusa para reflexionar sobre el poder de la palabra.

—El autor

1.

Habla el gran lengua

Ceñimos las diademas del fuego,

las diademas del hombre,

para defender nuestra heredad,

el patrio elemento terrenal

sin tráfago de dueños;

tenemos las llaves del futuro

donde comienza el tiempo

y el cielo que atraviesa

el caminante de las sandalias de oro.

Vestimos nuestro plumaje, orlamos

nuestros pechos de acolchado silencio

con la flor heroica, candente,

y empezamos a batallar en las montañas,

en los campos,

en la ordenación de los telares,

de las palabras conjugadas con rocío,

de las herramientas bañadas de sudor,

de los candelarios de turquesa y jade,

petrificados en las escalinatas de los vertederos

de silencio lunar.

Tuvimos la mañana en el pecho.

Los ojos de las mujeres de senos en yunta

vieron amanecer entre criaturas

y amamantó a los hijos la leche tributaria

del bien y la alegría.

Tuvimos la mañana en las manos.

Tuvimos la mañana en la frente.

Y nadie avanzó allá de las pestañas del mar,

espumosas, salobres,

y nadie alteró el ritmo de su paso.

Las cabezas movíanse en redor de los cuellos,

al inclinarse para la reverencia, alzarse para andar

erguidas o volverse de un lado a otro: ¿Cuántas cabezas?

La selva las contaba. Cuantas cabezas firmes

en los cuellos, en los hombros, el tórax,

las piernas, las pantorrillas, los tobillos

y el lenguaje de los dedos de los pies

de la raza que sosegó caminos.

Una gran asamblea.

Agua nacida de las rocas, los ojos en las caras.

Grandes o pequeñas gotas de agua, las pupilas,

en las caras de piel lisa, fresca,

pulida por el viento, húmedo lunar.

Veían. Hablaban. Inexistentes y existentes.

Su presencia era el hablar y el callar.

Las manos en balanzas de antebrazos con brazaletes

que pesaban el dicho del sabio,

daban alas a la elocuencia del vidente

y se abrían y cerraban, como hojas de adormidera

en los antebrazos dolidos del extático,

quietud que rompió el Gran Lengua,

al que seguían las luciérnagas

entre la luz y el sueño, las joyas, el colibrí,

la pelambre graciosa de la mazorca de maíz verde,

la cárcel de los tatuajes

y las pieles de venadas que lo hacían distante.

Miguel Ángel Asturias

2.

Hablo

Hablo

para taparle

la boca

al silencio.

Humberto Ak’Abal

3.

Sí

No haber vivido: vivir.

Volver a ser: morir.

No me narréis la historia del hombre.

Su dorada leyenda que el mar canta.

La Serpiente Emplumada del mito

y demás arrecifes de su ansia.

Nada recordaremos de antes de nacer.

Y nada recordaremos después de muertos.

Hemos vivido al instante. Ayer

es un sueño ya. Mañana, el mismo tiempo.

Luis Cardoza y Aragón

4.

Aramos el mar

Aramos el mar

y el cielo.

Y cosechamos peces

y soles.

Pero la mitad de nuestra tierra sigue estéril.

Luis de Lion

5.

K’a kat’z ininoq

k’a kachamamoq

kat’z inonik

k’a kasilanik

k’a kalolinik

katolana puch

Todo está en suspenso

Todo está en reposo

en sosiego

todo está en silencio

todo es murmullo

está vacía la bóveda del Cielo

Popol Vuh (traducción de la versión en inglés de

Dennis Tedlock por Mariguerval, Jéser Nij Patzán y Enrique Díaz)

6.

Trascendencia

Entre mi piel y la tuya,

el muro negro imposible

y el abismo, intransitable

que no borra,

más que un instante,

el deslumbramiento cegador

del éxtasis,

relámpago aniquilador efímero

de realidades.

Límite insalvable,

la soledad del cuerpo

que circunda

el hambriento vacío,

en torno a donde crece

concreta muralla

de carne, huesos y nervios;

sobre la que se alza,

única vencedora,

la palabra.

La palabra que perfora muros,

cruza abismos,

anula distancias

y nos penetra

intensa

para quedarse.

Luz Méndez De La Vega

Aurelia Cortés Peyron. Xicotepec. Años roble, México, UAM, 2021, 72 pp.

La primacía de la niebla

Por Leticia Gámez

Xicotepec. Años roble puede ser muchas cosas: la cartografía de un recuerdo habitado, el cronograma de la expansión del musgo, las raíces de una amistad; un trozo de bosque que permitió, en sus propios términos, los muros y cristales de una casa. Pero también es un sitio en la sierra de Puebla que huele a café, una localidad en la que, después de leer este libro, se vuelve difícil creer que haya vivido alguien más que dos niñas: la que escribe y Regina, su amiga.

Los poemas de Xicotepec tienden a la brevedad. En verso, prosa o una mezcla de ambos, poseen líneas precisas, sin enredo de subordinaciones –salvo por los momentos en que se persigue la enroscada forma de las plantas–; caen livianos. Más que seguir el formato del libro, tienen lugar en un pequeño mapa que encontramos antes del prólogo, el blueprint de una casa rodeada de bosque. A blanco y negro, los trazos del plano son los recuerdos de los anteriores habitantes, disgregados sobre éste; los nombres de los poemas y su número de página tupen los espacios vacíos en un convite a comprender, si no el recuerdo, sí las dimensiones de la memoria.

Se trata del segundo poemario de Cortés Peyron. El primero, Alguien vivió aquí (2018), ya daba aviso del interés por la lenta destrucción del agua, por la pérdida como un sedimento legible que condiciona los modos de habitar. En Xicotepec, a partir de lo que le cuentan –más lo que supone–, la voz poética refiere de manera ocasional la vida de los desconocidos y antiguos inquilinos; sabe que atraviesa las fantasías malogradas de un gringo, la locura agriada de una esposa y una casa que, ambivalente, bien la avala un documento pero la desaparece un bosque. Con todo, la humedad, el musgo, los hongos, son quienes permiten leer la verdadera historia de aquellas ruinas:

la humedad ablandó los dátiles navideños desde el centro

rizó el pelo de ella, fermentó la saliva de él,

se arraigó en camisas y vestidos,

fue ondulando fotografías,

patrones de costura, cuadernos de contabilidad,

invadió colchones y las horas de lectura

. . .

La humedad no distinguió entre

árbol vivo y casa.

Pese a que pareciera que cualquier visitante será intruso, el mágico mesófilo de montaña seduce hasta trabar una bella fraternidad entre la invitada y las formas de crecimiento que observa. En tanto lectores, nos adentramos en la intimidad iniciática de quien ha concedido germinar a partir del ambiente: “No sabía que un aire amniótico rodeaba mis facciones, aun indefinidas. Que incluso la niebla sin filo podía erosionarlas”. La voz que nos habla aprendió, o se dejó contagiar, de los movimientos enigmáticos de lo no visible, aunque palpable: “Yo también vine flotando, lejos del centro, de los cuerpos, a sentir el fresco de la madera”. La autopercepción naciente –la autora tenía, acaso, 13 años en su primera visita– despierta la mirada que trenza asociaciones y, de la vivencia a la poesía, ésta se vierte en una escritura entendida como placentera absorción. De un poema a otro se busca una continuidad que, además de lineal, sea una respiración compartida que enlaza a los habitantes. Alguien nos traduce el idioma del bosque, o bien, alguien encuentra su propio idioma, su levedad y frágil estancia, sólo a partir del bosque. En Xicotepec sólo el musgo puede escribir la eternidad.

Si bien se puede prescindir del blueprint para entender los poemas, que logran imbuirnos en la arquitectura intrincada de los hongos, gracias a aquel plano comprobamos que junto a la edificación principal hay una pequeña vivienda como isla –ínfimo país donde dos niñas juegan a crear una genealogía–; que el río pasa cerca pero inicia y acaba en otro sitio; que los documentos de pertenencia, sus límites, sólo acentúan el carácter indómito de la tierra: las pretensiones interrumpidas, los sueños frustrados. El mapa vuelve palpable el desequilibrio entre el inmueble y el reino vegetal, o el de la realidad material y la imaginación poética. En este último sentido, Xicotepec se asemeja una casa de retiro dentro de un panorama literario donde crecen los contextos lacerantes, las causas sociales, los desquites o las reparaciones familiares. En todo caso, habrá quien encuentre algún atisbo de ecopoesía en el libro, aunque su riqueza no reside en encomendarse a denuncias o responsabilidades, sino en el asombro de una experiencia personal a la que se nos invita por distintos caminos de llegada.

La voz de los poemas no desaparece en afanes colectivos; suele desvanecerse en un viaje al interior de la flora. Su introspección radica en contemplar la dinámica de las flores, de las bromelias y orquídeas, y reconocer que el bosque es más que un plan vacacional, pues ha penetrado en lo hondo de la percepción hasta plantar su cepa. A sabiendas de que la esposa del gringo enloqueció porque “La humedad penetró en su idioma”, contrasta el vínculo que la voz lírica entabla con el dominio de lo húmedo: sus consecuencias, fenómenos y enseñanzas: “somos una capa delgada de musgo / que improvisa su edificio”, y la primacía de la niebla:

Vendrá con su compresa húmeda

a curar mis ojos

de la profundidad

para que sólo miren lo que pueden

tocar las manos

Encuentro en los versos de Xicotepec el logrado encanto por la edificación fluorescente de los hongos. Mapa sobre mapa, se despliega “la escritura/ parasitaria de las plantas”, sus desordenados y engorrosos caminos. Los poemas se convierten en una evanescencia que persigue los misterios del bosque sin hacer ruido; respeto y magnetismo por la oscuridad de la noche; reposo, mirada y crecimiento donde sólo quien está de paso, madura. La visitante, la huésped, acepta lo transitorio sin conquistas pero con filiaciones: apego al terrón de neblina, a la gota que cae sobre las hojas de planta prehistórica, al pigmento del musgo.

Otro tanto se podría decir sobre la amistad que crea espacios de sosiego, tardes paradisiacas, hermandad en la tierra, pero cómo entender esto sin saber antes que la floresta se embebe por los ojos e hidrata no la memoria ni la juventud, sino una noción de compañía donde “Nada en el bosque está solo: es una red de alusiones”. En el último poema se nos habla de las pupilas de Regina, antes de tono aceitunado por el reflejo de los árboles y ahora distintas, “pues cambiaron de color con los años”. Sin embargo, luego de ser invitados en esta conversación con el bosque, una grata duda podría coronar nuestra lectura: ¿realmente desaparece la huella verde de los rostros?

***

Habitar una arquitectura vegetal

Por Andrea Fuentes

La sierra tuerce la carretera y entonces comienza el viaje.

Un viaje que no es viaje, sino genealogía. Un conjunto de antepasados, sí (sus voces, sus anhelos rotos, la deslumbrante perfección de sus aspiraciones); pero, sobre todo, una filogenia que descoloca la antigua clasificación de los reinos de los seres vivos. Ahí se es moho tanto como cuerpo, sombra de árbol tanto como momento de la historia: el trazo de una amistad, el tegumento los seres que les precedieron, el vaho (condición de temperatura y humedad) de una devoción: hacia la vida misma, hacia la naturaleza. La inmersión en esta geografía nos expande de manera inmediata pero suave; a quienes leemos, a quienes por ahí desfilaron, erigiendo o deshaciendo lazos. El sitio, como enredadera, cubre, atraviesa, densifica la visión que tras sí se nos revela. Y se vuelve ambiente, atmósfera, selva. Lo que nos rebela es el acontecer de una casa, erigida en medio de la espesura, donde se yerguen con ramas firmes pero ligeras los retazos de asuntos sucedidos a las presencias que por ella han transitado: personas o helechos —o una cierta luz, que se advierte aunque no se le nombre. Sus pisadas unidas como peciolos a un tallo que se divide en tiempos y ayeres: nada que haya sido ni casa ni historia ni tiempo, sino en realidad una cartografía. Sus coordenadas son precisas (lo dice claramente el índice que lleva el libro y que fue trazado como plano): 2 Dentro; 13 Fuera; 6 Casa; 2 Bosque de niebla o mesófilo de montaña (observo cómo esta escritura toma el término “mesófilo” y lo incorpora entre versos, y nos obliga con sutileza a percatarnos de algo más, quizás a aprender); 3 El río; 2 Blueprint (el proyecto, el plano, que más que una visión sobre el futuro se trata de una reconstrucción del pasado, uno que no lo es tanto porque la vegetación en él sigue siempre creciendo, cubriéndolo todo, abrazando el paso del tiempo bajo su regazo, siendo futuro); 6 Limbo; 1 Lechuza; 1 Años roble; 1 Tepalcate.

También incluye un “Llegar / volver”, porque al fin eso es lo que hace una genealogía: constituye una serie de partidas y arribos que suponen lazos, trayectos, encuentros, olvidos. El origen que tiene dentro el porvenir y la vida, más allá de todo reino.

Pienso en el juego de los afectos que se establece desde nuestra memoria con la flora, con el universo natural. La primera vez que leí los poemas de lo que sería este libro, tuve la sensación de iniciar un diálogo íntimo con la naturaleza: sus palabras me forzaban a ello; me sumían en la posibilidad de nombrar una experiencia que todos hemos sido, donde se difumina el límite de nuestro estar con nuestro respirar, donde somos suspensión de pequeñas gotas aglutinadas a tal grado que se vuelven bruma blanca y en ella somos apenas como fantasmas. En Xicotepec, la niebla es tan densa que por momentos no puedes ver a la persona parada a tu lado. Los ejes de movimiento se vuelven otros; otras coordenadas emotivas aparecen, otro sistema de vínculos. Lo sé porque estuve ahí, porque en el sistema de extraordinarias relaciones que nos conforman, muy poco después de haber recibido los poemas de Cortés Peyron para editarlos —y sin haber estado antes en ese punto específico de la Sierra Norte de Puebla—, dos queridos amigos celebraron su unión justo ahí, en ese lugar. Las palabras de Xicotepec se me volvieron, más que registro, conversación, develación. Bajo su guía, me sumergí en los relieves y declives donde verde y blanco se funden. Éste es parte del diálogo que hicieron brotar en mí esos años roble, mil años quizás, (una eternidad y nosotros un suspiro). Aprendí entonces a estar ahí. El juego de orquestar esa húmeda selva con mis pisadas y de imaginar, allá abajo, la casa-planta de alguien que todos hemos conocido y que nadie abrazó tanto como la propia Aurelia con su clara voz, con su habilidad para profundizar y crear un lenguaje de lianas y heno desde el cual asirse y saberse red: “Todo apunta hacia el cielo y hasta el alma se nos vuelve vertical, nuestros pasos se hacen cortos y la savia, contra toda ley física, sube el tronco, irriga las habitaciones de la hoja”, dice la autora. La palabra poética en Xicotepec, desplegada en hojas de papel —otro árbol—, ha sabido, más que abrazar, entender y erigir en su amplia y justa dimensión (no de lugar sino de fuerza centrípeta) a ese espacio de la memoria natural como una de las semillas del saber, construyéndolo verbalmente como el ecosistema de humanidad y naturaleza que “hará brotar de cada accidente extremidades verdes”.

***

Poemas de Xicotepec. Años roble

Casa

La humedad ablandó los dátiles navideños desde el centro,

rizó el pelo de ella, fermentó la saliva de él,

se arraigó en camisas y vestidos,

fue ondulando fotografías,

patrones de costura, cuadernos de contabilidad,

invadió colchones y las horas de lectura,

hizo más denso el sabor del tabaco,

hizo imposible el paso a ciertos cuartos,

posible sembrar café,

madurar sus frutos como cerezas.

Desmoronó el dinero de él,

la voluntad de ella,

volvió musgo su deseo.

debió teñir sus sueños.

La humedad penetró la casa con un idioma propio.

La humedad no distinguió entre

árbol vivo y casa.

Niebla

La única niebla

endémica de mi ciudad

es la lluvia;

la llevo como un suéter gris

entre texturas de otra gente

y estampados.

Mi única niebla,

la de la espera bajo cualquier techo,

de coches ciegos, lentos

bajo el chubasco,

me siembra cataratas en el ojo,

esconde los contornos.

Es el punto inmóvil

al centro del trompo,

no me moja, me rodea,

esfera al vacío

yo adentro,

gris apenas, suéter grueso

con su olor a húmedo.

Es la gasa que impide

que mi propia sangre me hiera.

Montaña

No es mar:

no parte el cielo en mitades,

lo empuja

lo apuntala

con su techo de dos aguas

y para medir su altura

se necesita una pupila de felino.

Me vuelve sótano,

ventana al ras:

la montaña me convierte

en la niña bajo la mesa.

Niebla

Vendrá con su compresa húmeda

a curar mis ojos

de la profundidad

para que sólo miren lo que pueden

tocar las manos.

Hará brotar de cada accidente

extremidades verdes.

Fuera

Filmé este poema con una cámara térmica: el bosque azul cobija la casa verde. El azul oscuro indica que no hay seres vivos; el rojo y el rosa, que algo palpita. En la noche, somos dos manchas de lava incandescente en un mar extenso donde a veces alguien enciende un cerillo.