1. ¿Qué llega primero: la traducción o la escritura?

Leer en voz alta y escuchar. Entonces la traducción y la escritura se vuelven más o menos simultáneas. Es un viaje en el que se va a la una para regresar a la otra y viceversa.

2. ¿Cuáles son tus lenguas de trabajo?

Español e inglés.

3. ¿Cómo concibes tu labor como traductora de poesía?

Llevando a otra lengua y a otra cultura el sonido, los elementos estilísticos y las significaciones de la obra original.

4. ¿Consideras que la traducción de poesía es un género o subgénero literario en sí mismo? ¿Por qué?

No del todo. Muchas obras de prosa tienen elementos poéticos. A decir verdad, creo que el concepto de género no funciona en la literatura contemporánea.

5. ¿Cuál es el mayor reto de traducir poesía?

Como no tengo una educación formal en literatura, tengo miedo de no reconocer los elementos estilísticos. ¡Creo que sufro del síndrome del impostor!

6. ¿Recuerdas algún problema de traducción en específico?

Traduciendo los versos alejandrinos de Pita Amor. El español funciona mucho mejor que el inglés en este tipo de verso; el ritmo y la rima en inglés son un poco feos.

7. ¿Qué libro de poesía, poema o poeta te hubiera gustado traducir y por qué?

Quisiera traducir Silencio, de Clyo Mendoza, por la belleza de su lenguaje.

8. ¿La traducción de poesía resulta económicamente viable?

No tengo mucha experiencia, pero me parece que no.

9. ¿Qué traductora, traductor o traductore admiras? ¿Por qué?

Suzanne Jill Levine, por sus traducciones de Guillermo Cabrera Infante y Manuel Puig, y por su manera de hablar de la traducción.

10. Recomienda un poema traducido por alguien más.

Seamus Heaney, Beowulf, A New Verse Translation (Farrar, Strauss & Giroux, 2000).

Fragmento: https://www.januarymagazine.com/features/beowulfex.html

[Traductores]

* Selma Ancira.

* Tedi López Mills.

* Pura López Colomé.

* Paula Abramo.

* Ezequiel Zaidenwerg.

* Laura Wittner.

* Francisco Segovia.

* Elisa Díaz Castelo.

* Isabel Zapata.

* Jorge Esquinca.

Habla, mar

La lengua de los días

abre grietas en el pecho.

Se derraman en ti, en mí,

los nombres del dolor y sus misterios.

Palpas el aire

y amanece un escándalo de aves.

Respiro junto a ti.

Te respiro

y te guardo en mí,

y te lloro

y soy la tempestad

que callas.

Un roce deforma el corazón

y todo lo empozado

se vuelve latido,

marejada.

Beso tu puño

y abraso tu inocencia;

el oro renegrido de los látigos,

la pira del árbol de la vida.

Para abrir las puertas del paraíso

beso tu puño,

abrazo tu inocencia,

la lengua de los días me derrama.

Agua lustral

I

Ahora que mi carne se ha quemado,

regresa el mar hacia la buganvilia.

Allí, en la misa glotona de los zanates,

me acunaba hasta quedar dormido

y entonces la casa agazapaba su furor de iceberg.

Una tarde entendí el evangelio de mi sangre:

Amor, festín de heridas.

Mis padres,

ardientes monolitos,

celebraron su comunión de lutos

y nacimos potros enfebrecidos por la paz del plomo.

La casa se expandió como fosa común

y nada,

ni el velo del ocaso,

ni el barullo glotón de los zanates

sirvió para acunar nuestros sueños.

Desollados desde la raíz

por la savia de la vida

que todo pudre y fecunda en su hermosura,

bebimos del corazón ahogado en las tormentas,

del río y la noche reventando en nuestros cuerpos.

Quebrado como parte de un coro prisionero,

oré al agua teñida por los almendros rojos.

Allí, en el silencio fiel de la calle,

bebí de la algazara de las aves y me inicié en su rito.

El ansía frente al alba y la noche,

la ardiente bienvenida a las estaciones,

la voz del celo, del frenesí, del miedo.

Nació en mí el vértigo de otras voces

y escribí mi nombre

y los nombres de la noche

antes vedados a mi puño.

Luego escribí la adoración al Rey de bastos,

el estruendo de sus arpas y una súplica,

una herida que escapa al clamor de mi voz

y que encuentra su cauce en estos márgenes.

Extraviado,

asolé los rincones de mi lengua de muertos,

hablé con lo profundo,

lo herido,

lo puro de esta sangre

y lo llevé de mis labios a los labios del mar.

Mar,

me entregaste las bellezas del vuelo,

el frenesí de la caída

y a mi hambre de amor sólo le quedas tú.

II

La noche avanza.

Mientras brego por llegar a la otra orilla

sigo el eco del tiempo sin comienzo,

caudal de aves que extiende su manto más allá del vacío.

En este desarreglo de todo lo sentido

no dicté ni una sola palabra.

No fui yo quien inventó la carne.

Fui arrastrado por mi propio cadáver,

escriba de tormentas,

almendro en fuego,

llama del amor purificado.

III

Llega el final de la noche y ardo.

Bebo la luz del río de lastimeros nombres,

luz que entrega el olvido y la memoria,

luz que dibuja mi reino al fondo de esta máscara.

Deambulo

Soy la ciudad líquida de Oriente

Soy todas las palabras y ninguna

Uno de los alucinados por la vida

Paria de mis instintos

del destino y todo lo adorado,

soy quien va por la noche eterna y sin estrellas

que revienta y se hunde en el silencio.

Soy un astro degollado que va al río,

a la primera lluvia,

al mar que recomienza.

Aquí,

en el vientre del temporal,

hablo y la sangre me revela.

Me pudro con fervor

en esta raíz que es lodo

espina

oleaje que me borra

¿Me creerías?

¿Me creerías

si te digo

que el río,

antes

que el río,

fue viento?

Oye cómo sopla

su corriente,

y baja

y pasa

y nada

lo detiene.

Le quedó

de su anterior vida

la caricia

y la furia,

sus ganas

de mostrarse

y esconderse,

y una bandada

de pájaros

que convirtió

en peces.

¿No me crees?

¿Me creerías

si te digo

que el viento,

antes

que el viento,

fue río?

Se hace agua

El

náhuatl

se hace agua

en la lengua.

Aguacate,

ahuehuete, atole,

cacahuatl,

cacao, coyote,

chile, xocolatl, camote,

mole, nopal,

papalote.

Papaloapan

Él

se hace agua

en los ojos.

A mis anchas

Navego lejos

pero quieto,

en mi chalupa

hecha

con madera

de mango,

bajo la sombra

de una castaña,

en las orillas

de la isleta

Chacalapa,

sobre el río

Papaloapan.

Navego

quieto

sueño.

El primer nombre del río

Sonaba pa-pam,

pero no era Papaloapan.

Imagina este alumbramiento:

Hace miles, cientos,

hartos años,

los venados y tigrillos,

los tejones y armadillos,

el tilcampo y la oropéndola,

fueron testigos de un prodigio,

vieron volar sobre el río

miles, cientos,

hartos aleteos

blancos, rosados, rojizos,

como si el viento en sus giros

hubiese acuerpado amarillos.

Y estaban todos, todas,

con ojos de rana,

cuando vieron, en la otra orilla,

un animal nunca visto

por aquel sitio,

erguido en dos patas, pequeño y gritón,

una cría cubierta con pieles ondulantes,

que expresaba un asombro

con sonidos graves.

Y hasta esa orilla llegaron

otros

iguales, erguidos,

cientos, hartos,

más grandes.

La cría repitió varias veces

los mismos sonidos, palabras,

hablaba de la luz y del río,

del color de las mariposas,

de los venados y tigrillos,

los tejones y armadillos,

del tilcampo y la oropéndola.

Ellos,

los tejones y tigrillos,

los venados y armadillos,

el tilcampo y la oropéndola,

al oír sus nombres,

se escabulleron.

Al regresar, cada vez,

sin embargo, con empacho,

los humanos repetían el mismo

sonido para hablar del río.

Nadie sabe cuál fue

ese nombre

el primero,

lo encuevó la corriente.

Pero,

¿quién sabe?, tal vez,

un día

la oropéndola

lo cante

cerca de ti:

un deslumbramiento

al oído.

Encantamientos pescados

Antes de que aclare el día,

y mis padres se levanten,

salgo callado, despacio,

como si fuera mi gato.

En la ribera me encuentro

con mis amigos descalzos

y los reto a un chapuzón

de encantamientos pescados.

¡Pez pipa seas!

¡En anchoa te conviertas!

¡Ponte trucha!

¡Hazte tilapia!

¡Juil descolorido!

¡Pejelagarto narigudo!

¡Cola de espada!

¡Carpita plateada!

¡Arenca!

¡Gobio!

¡Guppy!

¡Anguila falsa!

¡Lisa de río, mojarra amarilla,

convierte a mis maestros en sardinas!

¡Bobo, boquín, robalo blanco,

hazme nadar cual topote mexicano!

Yo quiero el superpoder

del bagre de boca chica,

nadar sin ahogarme

saltar sin rasparme

y echarme pedos flotantes.

Jugamos a las carreras

como guabinas, pepescas,

a cruzar de un lado a otro,

o a traer tierra del fondo.

Y antes de que acabe el día,

y mis padres ya me llamen,

salgo mojado, de un salto,

como si fuera un pez gato.

En la ribera despido

a mis amigos descalzos

y saboreo el comilón

de encantamientos pescados.

* Selección de poemas del libro Hacemos nuestro río (Casa Gallina, 2022) que obtuvo la Mención de Poesía y diálogo cultural en Los Mejores Libros para niños y jóvenes 2023 del Banco del Libro de Venezuela.

Aleteo de pájaro, parpadeo de viento.

I

Tú me ves pequeña.

Pero en mi corazón

crece,

apretada,

una enredadera.

No da flores,

canta,

se asoma por mi oreja.

Escondida

de los otros

no sé qué mundo hay afuera.

Espiral quiero quedarme

y circular

en la espera.

Un puño apretado,

fuerte,

que dentro guarda

un quisiera.

Tú me ves pequeña,

los ojos no escuchan

mi lengua,

que dice tanto

y no sabes,

profunda

mente

secreta.

II

Yo te veo escondida

detrás de un tallo

de trébol,

y escucho

que cuentas

aleteos de pájaro,

parpadeos

de viento.

Tu sombra se estira

buscando

grutas, guaridas,

lombrices, gusanos,

cuevas pequeñas,

cochinillas, escarabajos,

plumas entre piedras,

brotes,

mínimos cantos.

Y termina el día

y te veo estirarte

guarecida en ti,

sin mí,

gigante.

* Poemas pertenecientes a Escondida, seleccionado por la Biblioteca Pública de Nueva York entre Los mejores libros para niños del 2022 y publicado con ilustraciones de Amanda Mijangos por la editorial Cataplum en Colombia.

Dice Miyamoto en su Manuscrito del agua que “La posición fija es mala […] es el camino de la muerte, la fluidez es el camino de la vida”. Se trata, nuevamente, de la elección, del rumbo. Me ha llevado cuarenta años entender esto; por momentos lo olvido, me sorprende la facilidad con la que desaprendo ciertas cosas. Escribo para recordar, escribo para comprender. Las posiciones fijas escriben sus propias memorias —la astróloga señala que casi no hay agua en mis cartas—. Intento hacer en la tierra el espacio para el movimiento que necesito. Elegí el camino de la vida, me repito: elegí el camino de la vida.

Los siguientes poemas tienen como verso primero una de las posiciones de guardia o uno de los golpes que el maestro reúne en sus enseñanzas sobre la fluidez. Algo de este oleaje se entiende con mis manos. El resto del cuerpo aún nada como puede.

Golpear al adversario en un solo compás

como si fuera danza ese estar contiguo

movimiento que es espejo y no debe

confundirse el otro puño con el propio.

Golpear al adversario en silencio rito,

en un solo compás; el cine no ha mentido:

había también música en la guerra.

El ritmo de la segunda primavera

esa temporada de vuelo migratorio

de espacio cielo abierto

de cuerpo que se muda.

El aire tercia la luz sobre las hojas

mi mano avanza, tu boca tiembla.

Nadie detiene esta caída.

Golpear sin pensamiento ni forma

llevada por el impulso de lo que no

me atrevo a nombrar.

Me mostraron la sumisión

me dijeron que fuera dócil

que sonriera, no demasiado.

Ahora piden que sea fuerte.

Mi forma repite otra forma.

Me desconozco.

El golpe al azar

el del arrojo

el solo golpe.

Sin discernimiento, puro acto.

Como ese rayo que te parte los huesos y te deja

estaqueado en la mitad del patio.

El golpe centella

rompe la vista como esa llama

que no se espera,

mata y deja en la res

una marca tibia que apenas

se percibe a contraluz.

¿Hay en la breve agonía un impulso de goce?

¿Hasta dónde llega el deseo?

¿Me sobrevive?

Creí que nunca confundiría tu tacto

y de repente

una mosca prende a mis labios

cosquillas sucias mientras me apago.

El golpe de las hojas carmesí

construye una imagen del desarme:

me encuentro sentada en la orilla

con las manos vacías.

El cuerpo en lugar del sable

el cuerpo en lugar del nombre

el cuerpo en lugar del signo

el cuerpo en lugar del cuerpo

el otro en lugar de uno

el uno en lugar de cinco

el puerco en lugar del hombre

el hombre en el lugar mío.

El cuerpo pegado

hace colonia

—también hace calor

que puede servir

para pasar la noche.

Apuñalar el corazón

como si fuera lo único

que mereciera morir.

Lo que un poema

¿Qué hace en mi mano esta moneda?

¿Cómo llegó a mí?

Esta mañana buscando los anteojos rojos para mi madre,

ésos que dejé de usar luego de la operación,

encontré en el fondo de un cajón

esta moneda, un centavo de cobre

con la inscripción Eire alrededor de un arpa.

Una pequeña moneda de cobre deslucido no es un tesoro,

no valdrá nunca mucho más de lo que vale.

Puede que un numismático me tilde de ignorante

pero un centavo es un centavo

o debería decir, mejor: a penny is a penny.

Y sin embargo, alguno de ustedes podría recordarme

por ejemplo, aquella vieja expresión inglesa:

a penny for your thoughts

y tirar por la borda mi frágil argumento

porque un pensamiento puede ser un tesoro,

un pensamiento es en potencia más que un tesoro,

podría valer lo que una victoria

lo que una lealtad

lo que una traición.

También podría alguien decirme:

a penny saved is a penny earned

y abogar que así me aseguraría yo un buen retiro

when I get older losing my hair many years from now…

Pero volviendo al inicio de hoy

que no es el inicio de este centavo

mucho menos de El centavo

que sí debió hace tiempo, y para alguien, ser un tesoro.

Esta pequeña moneda de cobre deslucido es un hallazgo.

El hallazgo de un recuerdo,

el recuerdo de un viaje a una isla

tan distante de la isla en que nací.

El hallazgo de una anécdota hasta ahora olvidada:

a penny like this one lo recogió una hermosa chica de ojos verdes

en medio del caos de Sycamore St

una noche de mayo

que cuando se irguió de golpe me empujó y volcó media pinta

sobre mi suéter —oh, sorry… bloody shit… sorry— she said,

y yo me enamoré, por primera vez, de una mujer.

El hallazgo de esos ojos verdes entre todos los ojos

que guarda mi memoria hoy

tan lejos de todos los ojos que alguna vez miré.

El hallazgo de un texto como éste

que quizá mañana valga

lo que un poema.

Ésta es una forma de vacío

En la pista de hielo de Río Grande

allá por el 88 mientras sonaba

una canción de George Benson

un chico me agarró de la mano cuando pasó a mi lado

y patinamos juntos toda la vuelta de la pista.

Hay recuerdos que por default vienen sin nitidez

sólo son un movimiento fugaz y una música de fondo.

Cuando el tema cambió, me solté y esta imagen

se configuró reiterativa.

Un presagio de todas mis relaciones de pareja:

una mano que me toma de repente y de la que también

de repente, me suelto.

Ésta es otra forma de vacío

Ella mira por la ventana el balanceo de copas

las chapas que tiemblan, el agua

en picada sobre las piedras de la playa.

Con las manos frías se acaricia la panza

siempre las manos frías, la estufa cerca

los 3000 km que la separan de la otra vida.

Un cuerpo pequeño como el que yace en la cuna

en la habitación contigua, se le mueve adentro.

No está sola, lo que la desespera precisamente

es que no está sola.

Aprende a habitar ese miedo con ferocidad

tanta

que el miedo la devora.

Ésta es la forma de la forma

Con ojos de ver, escribe Liliana.

Y un extrañamiento me separa de esa imagen

como si no supiera, justo yo, no supiera

que pueden los ojos no ver.

Los contornos de las cosas pueden desaparecer

pero sólo cuando eso ocurre necesitás acercarte

casi pegar la nariz.

¿Cuál era el encanto de la lejanía,

ese brillo ondulante que me hacía desear?

Cuando ya no existen los bordes de las cosas

y todo es forma informe que se mueve o queda quieta

cuando no hay manera de mirarse el fondo del ojo en el espejo

cada pelito porfiado del bigote

y en una jornada extenuante se pasan

como nada quince erratas

es momento de llanto.

Los ojos de ver se adaptan sin cálculo notorio

a la sorpresa, al cambio brusco.

Convergen los ojos de ver:

nunca replican la casita en la colina.

Yo tuve, en cambio, ojos esforzados, voluntariosos

ojos que adivinaban con escasa puntería,

ojos temerosos de pelotas de cancha,

de objetos del aire, pero ojos fieles, ávidos,

ilusionados, ojos lectores que son

los más propicios para la imaginería y la supervivencia.

Cuando me dieron los ojos de ver,

lloré, y una enfermera me cortó de un grito el júbilo.

¡No se llora en el estreno de los ojos de ver!

Con el uso, con el tiempo, con las cicatrices sanas

se llora

porque los ojos de ver

tienen las mismas pesadumbres que los otros.

* Poemas pertenecientes a Godai. El libro de lo manifiesto, publicado por Ediciones Liliputienses en 2024.

Mensajería privada

El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Es el quinto intento de una batalla por recuperar la palabra del otro, aunque fuese un monosílabo, algo, para que se diga dónde queda el sitio que imaginamos compartir por prepotencia de refugio.

Ahora que todo pasó y tardará en regresar, el mundo es el pasado inmediato de un mal sueño sin sonido.

La insistencia en sostener el silencio, a esta altura, se parece al desprecio; el que desde la apariencia del desdén se presenta como un sitio informe de contacto que deja mudo de respuesta a quienes nos preguntamos, como Chatwin, ¿qué hago yo aquí?

La situación es la misma en muchos lugares, pero quizá particularmente catastrófica en un país tan acreedor de las imágenes. El cúmulo de ellas generan la pérdida de realidad.

No somos productores primarios de identidad, sino que la buscamos por otros medios. Nos quitaron la posibilidad de crearla por sí misma.

En eso estamos. La revolución que viene será sortear la incapacidad de hablarnos y comprender qué lenguaje corresponde a cada interrogante lanzado al azar.

Es la única manera de terminar un plano.

Limitarse a pintarlo todo de negro.

Todo el miserable pueblo pintado de negro.

El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.

¿Cómo puedo dar cuenta de lo mucho que me pasa con este poema? O de por qué me pasa, porque la cosa va por varios planos diferentes (estético, ideológico, profesional, intelectual, etc.), así que me limito a una cuestión sola: lucidez. “Acumulación de lenguaje que se frustra como comunicación”, escribió, agudo, Diego L. García, acerca de la poesía de Mario Arteca. La forma elegida —ese montaje discontinuo de tramos de discurso diversos, a la manera tal vez de un monólogo interior, basado en hacerse cargo de que hay mucho que reclama ser dicho para lanzarse, entonces, a decirlo incompletamente, por indicios o aproximaciones imprecisas— es la que permite (no tan paradójicamente, me parece) que adquiera la escritura una extraordinaria capacidad de poner en palabra lo verdadero. ¿Verdadero? La sensación de que cada tramo tiene un potente sustento es el emergente de algo que fue condensándose en el silencio y carga una intención; responde a una experiencia, a una relación viva del sujeto del poema con las cosas que le incumben y lo cuestionan: “un artefacto estético anterior a la escritura, que se vuelve pasmo, impresión, después extrañeza”, definió Arteca. Que la materia verbal, no a pesar sino a través de su apariencia informativa sagazmente trabajada, pueda de algún modo asumir qué es lo que realmente está en juego, nos guste o no. Asumir y revelárselo a sí mismo. ¿Algo político? Sí. Por más abusivo que suene, no puedo no usar ese adjetivo, o no tenerlo muy en cuenta. Y existencial (esa pregunta eterna: ¿qué hace uno con su vida?). Y —no encuentro otra manera de nombrarlo— filosófico, si eso implica un afán insobornable de develación, captación de relaciones, no dejar de preguntarse por el hueso cierto de lo que existe y nos excede, no mucho más que para vislumbrarlo —lo que ya es mucho.

Marea de mi corazón

déjame ir

en las ligustrinas

como un insecto o como la

misma ligustrina en el rumor

en el rasante

vuelo de las

golondrinas alrededor

de los aleros en la música

minimal donde se hunde

mi vecino mientras tapiza

con golpecitos los respaldos

de las sillas en el sol

rasgado por la brisa

no ser lo otro

lo que mira. Desligarme

del ser hacia aquel

estar mayestático de

la dicha. Alfombra

de orquídeas diminutas

sobre el pasto florecen

antes que la máquina

cortadora de césped

las arrase ¿aprendieron?

Corolas violáceas

enjoyadas que emergen

en cinco días de sus tallos

aprendieron la brevedad?

de la vida sin ser

lo otro que del origen

nos aparta

Diana Bellessi

(Savalla, 1946)

“Desligarme/ del ser hacia aquel/ estar mayestático de/ la dicha”. O “aprendieron la brevedad?/ de la vida sin ser/ lo otro que del origen/ nos aparta”. “Poesía del pensamiento”, uno podría decir: cuatro versos que a uno lo obligan a poner a trabajar la mente en torno de un “qué hay ahí”, “qué es lo que eso me propone interrogarme, a qué elemental sabiduría me está llevando a acceder”. De un modo u otro, más o menos explícitamente, todo el poema apunta a algo así, pero lo que más me importa no es ese rasgo sino lo que tiene de “orticiano”: nadie como Diana Bellessi, me parece, se acerca tanto en eso a Juan L. Ortiz o, con mayor exactitud, a esa celebración amorosa y casi absorta de lo realmente existente, sobre todo de lo más “insignificante”, lo que está ahí, de modo que se haga del encuentro con esa existencia algo como una revelación cuyas reverberaciones acrecientan lo que hay de vivo en uno. Reverencia, religiosidad, milagro, son las palabras que se me vienen, siempre con tanto riesgo de ser interpretadas de cualquier modo, pero ahí las dejo: tienen que ver con lo que me pasa respecto a esta poesía y la de Ortiz me pasa. Con la diferencia de que la de los poemas de Bellessi es una mirada más femenina (menos totalizante o ambiciosa, para decirlo brutalmente, si es que hubiera algo de eso en Ortiz), y su estilo y respiración son más actuales; vinculan esa experiencia a un “ahora” cotidiano y plebeyo en el que podemos reconocernos: máquina cortadora de césped, música minimal, el vecino, la pregunta “¿aprendieron?” Y, no menos, el tono de oración musitada, el pedido a un “algo” que está fuera de las seguridades del yo (“Marea de mi corazón déjame ir”), por el que, de entrada nomás, el poema lo pone a uno en actitud de atención, despojamiento y recepción. Entrar en otra onda; ser, al menos por un rato, otro, o dejar de ser el otro en que nos refugiamos para aguantar el programa de estar existiendo. Ah, y especialmente: ternura. Tan poco habitual en lo que se escribe. Como un acceso a la disponibilidad, un placer del alma. Mucho tiene que ver el tono, la entonación, la voz siempre baja, sin que eso le quite firmeza ni, por supuesto, flexibilidad. Lo conversacional, lo musitado como dicho para uno mismo y el ritmo exacto que ello requiere: el poema fluye, sostenido en una naturalidad que él mismo inventa para que lo vivamos como un murmullo de nuestra propia mente.

Trobar leu

No le des tanta vuelta, la ciudad

también monta su poema,

y no te espera; por ejemplo,

este comercio al borde

de la quiebra y el grupito

de gendarmes en su puerta,

y el cartel:

ESTAMOS LIQUIDANDO

Marcelo Díaz

(Bahía Blanca, 1965)

Algo así como si William Carlos Williams escribiera en castellano y en la Argentina actual. Lo que ocurre, lo que está ahí, potente por su solo estar, y lo que de ese estar nos concierne, porque al fin y al cabo estamos todos más o menos dentro de lo que se llama “la especie humana” (aun más, aunque no únicamente, cuando compartimos una época y un lugar), expuesto sin dramatismo ni énfasis: que sea el “estar” o el “estar ocurriendo” inapelable el que se diga a través de la escueta presentación, en la que cada frase y palabra tiene un lugar y una función muy precisos (no hace falta agregar nada, no hay comentario que “diga” más que lo que se ve o lo que el texto hace ver). Pero también lo que “eso que ocurre” suscita en una mente tan atenta a la ineludible realidad de lo que ocurre, como dispuesta a las preguntas “por qué”, “para qué”, “qué me está diciendo esto”, “cómo se vive”, que podrían ser propias de la filosofía pero en este caso son de la poesía. Algo parecido a las correspondencias baudelaireanas: la realidad “habla” en su lenguaje de darse ante los ojos, y bien puede que eso que se ve sea, visto de ese modo, un poema montado por la ciudad (que a su manera es el país, y el mundo, y el tiempo que nos toca vivir), si hay ojos y cerebros capaces de encontrar esa resonancia. No estamos ante un haiku de Bashō o de Issa, sin embargo: no solamente se presenta algo, no se manifiesta; también algo se dice, en el sentido de declarar, afirmar. Como con el so much depends de Williams, la visión pura, completa en sí misma, resonante, viene prologada, en onda coloquial rioplatense, por “no le des tanta vuelta”. Y un anuncio: “la ciudad/ también monta su poema,/ y no te espera”. ¿Una teoría de las maneras de relacionarse con el entorno urbano, de cómo vivir o al menos ver? ¿Una redefinición de “lo poético”? Lo subjetivo y lo objetivo, cada uno en lo suyo, dialogan, se potencian mutuamente, como para que la sencillez del trobar leu sea una muy cargada. Todo eso en las apenas ocho breves líneas de un poema de Marcelo Díaz.

36

Habrá que masticar al mundo y así agotar toda

obsesión o cómo hacer versos y masticar

piedras y elementos de origen. Nuevamente, la

materia es fuente, lenguaje y horizonte que reclama.

No basta con aquello que las palabras significan, sino

con lo que callan. La falta de forma busca su ser, su estrépito.

La tarea delimita caminos que encierran

este enjambre de la poesía y su imposibilidad.

En torno a las palabras de enlace, a las cuevas

displicentes del verso, habrá que vallejear

en empeño diligente todo denuedo y cruce mutuo.

Persistencia y derredor en la tregua, tantear el

complot vencedor cuando se dice. Si verbo y hambre

no vivencian en yunta, la imposibilidad del lenguaje

gana o parece reducir la emergencia estruendosa

gramatical, semigramatical o agramatical.

Persistencia y derredor en la tregua, tantear el

complot vencedor cuando se dice.

Habla seca, inconclusa. O ese lugar erial en el

lenguaje donde toda segunda lectura denota y

reconstruye esquemas indicadores y niveles en

recluso de ser.

Si la escritura o el mensaje escrito fingen decir, la

poesía, así, no tendrá ni tiempo ni espacio propio,

sino componentes sintácticos que se engendran en

base de rótulos. Esta complejidad y su nivelación

sanea y reubica nuevos diálogos, descolla sueños,

cobija sacrificios y reformula componentes de

producción en profundos signos antagónicos.

Entonces, la página en blanco continuará siéndolo.

En demasía, a rabiar, en un raudal de palabras al pedo

como rasgos hartos ya de cualidades y opciones

sonoras en la refriega.

Dificultad. Conflicto. Esto es lo que suplementa todo hecho poético.

Lucas Peralta

(Avellaneda, 1977)

Quienes detestan (no sin razón, a veces) esa poesía cuyo tema es la poesía, están avisados: de eso precisamente se trata —y con qué dedicación y hasta encarnizamiento, se mete en ese berenjenal— la obra de Lucas Peralta. Es que hay casos en que el discurso poético puede encarar como hace falta, o como algunos sienten que hace falta, el candente revoltijo de cuestiones que la poesía suscita a quienes se ven comprometidos por lo que la escritura tiene de desafío, de apertura de rumbos y de vínculos tácitos a todas las cuestiones que el vivir humano pone en juego —particularmente en el caso de Peralta, pero no exclusivamente (todo remite a todo), las políticas—. Poesía lanzada a reflexionar aunque poéticamente, es decir, a través de la puesta en escena de las palabras en movimiento, su materialidad en juego tanto como su apuesta a “decir”, nunca resuelta del todo y siempre irrenunciable. Poesía que piensa y da a pensar o reclama pensamiento, si “pensar” es más un moverse que un arribar a resultados. Quiero decir: a través del cuestionamiento de la escritura, de la de la poesía misma ante todo, lo que hace Peralta lleva a cuestionarse los modos de estar en el mundo, en disputa siempre, no apto para desentendidos ni para espíritus puros ni para que basten las buenas intenciones o la claridad ideológica en la aventura de encararlo. Todo fluyendo, todo en una sucesión temporal que no da respiro. No sé de nada semejante al arrojo integral de esta escritura, una de las que están demostrando en Argentina que jamás puede cerrarse la rimbaudiana búsqueda de otras posibilidades para el trabajo con la palabra, y por medio de las palabras, que tampoco hay fin alguno de la historia en este rubro.

Versiones y nota de David Vertty

Mary Oliver (1935–2019) fue una poeta estadounidense ganadora del Pulitzer de Poesía (1983) y el National Book Award (1992). En su poesía explora registros que van desde el nature-writing hasta la epifanía cotidiana y el estilo directo de su mentora Edna St. Vincent Millay. Los siguientes poemas forman parte de Felicity (2015), un canto a la naturaleza, al amor por la vida y por el otro.

¿Cómo te quiero?

¿Cómo te quiero?

De este modo y otro.

Feliz. ¿Debería

dejar de actuar como si

nada? Mostrarlo

de este modo y

este otro y

ya basta de palabras

How do I love you?

How do I love you?

Oh, this way and that way.

Oh, happily. Perhaps

I may elaborate by

demonstration? Like

this, and

like this and

no more words now

El primer día

En cuanto te fuiste

me puse a brincar y a brincar,

me puse a aplaudir,

me quedé viendo al vacío.

En esos días anhelaba la felicidad:

digamos entonces que fue tan estúpido como serio.

Digamos que fue el tibio, primer aguijón de la posibilidad.

Digamos que sentí el calor desparramado de la alegría.

The First Day

After you left

I jumped up and down,

I clapped my hands,

I started into space.

In those days I was starving for happiness.

So, say it was both silly and serious.

Say it was the first warm sting of possibility.

Say I sensed the spreading warmth of joy.

Conozco a alguien

Conozco a alguien que besa de la forma

en la que una flor se abre, pero más aprisa.

Las flores son bellas. Tienen

vidas cortas, beatíficas. Ofrecen

tanto placer. No hay

palabra contra ellas en este mundo.

¿No es triste que no puedan besar

más que al aire?

Sí, sí: ¡nosotros somos los suertudos!

I Know Someone

I know someone who kisses the way

a flower opens, but more rapidly.

Flowers are sweet. They gave

Short, beatific lives. They offer

much pleasure. There is

nothing in the world that can be said

against them.

Sad, isn’t it, that all they can kiss

is the air.

Yes, yes! We are the lucky ones.

En verdad pensé: vayamos lento con esto

En verdad pensé: vayamos lento con esto.

Esto es importante. Esto debería comportar

una buena y profunda meditación. Deberíamos dar

pasos pequeños, estudiados.

Pero qué bendición: no lo hicimos.

I Did Think, Let’s Go About This Slowly

I did think, let’s go about this slowly.

This is important. This should take

some really deep thought. We should take

small thoughtful steps.

But, bless us, we didn’t.

Esto y aquello

En esta danza de un nuevo amanecer —

los perros hacen piruetas en la playa,

los delfines hacen piruetas no tan lejos de la orilla —

alguien se inclina sobre mí,

me besa lentamente.

This and That

In this early dancing of a new day —

dogs leaping on the beach,

dolphins leaping not far from shore —

someone is bending over me,

is kissing me slowly.

Todo lo que estaba roto

Todo lo que estaba roto ha

olvidado su rotura. Ahora vivo

en una casa–cielo, cada

ventana atravesada por el sol. También por tu presencia.

Nuestras caricias, nuestras historias. Terrenales

y sagradas ambas. No sé cómo puede ser, pero

es así. Cada día tiene algo

en eso cuyo nombre es Siempre.

Everything That Was Broken

Everything that was broken has

forgotten its brokenness. I live

now in a sky–house, through every

window the son. Also your presence.

Our touching, out stories. Earthly

and holy both. How can this be, but

it is. Every day has something in

it whose name is Forever.

A excepción del cuerpo

A excepción del cuerpo

de alguien a quien amas,

con todas sus expresiones

en la intimidad y en público,

los árboles, pienso,

son la forma más bella

que hay en la tierra.

Aunque, francamente,

si se tratara de un concurso,

los árboles no obtendrían más

que un inmensamente lejano segundo lugar.

Except for the Body

Except for the body

of someone you love,

including all its expressions

in privacy and in public,

trees, I think,

are the most beautiful

forms on the earth.

Though, admittedly,

if this were a contest,

the trees would come in

an extremely distant second.

Nadie que afirme

Nadie que afirme “voy a ser listo,

cuidadoso en cuestiones del amor”,

que diga “voy a escoger lentamente”,

sino sólo aquellos amantes que de ningún modo escogieron,

que fueron más bien, si es posible, escogidos

por una fuerza invisible,

poderosa e incontrolable,

hermosa y posiblemente poco apta,

inconveniente —

sólo aquellos saben de lo que hablo

en esta charla sobre el amor.

Not Anyone Who Says

Not anyone who says, “I’m going to be

careful and smart in matters of love,”

who says, “I’m going to choose slowly,”

but only those lovers who didn’t choose at all

but were, as it were, chosen

by something invisible

and powerful and uncontrollable

and beautiful and possibly even

unsuitable —

only those know what I’m talking about

in this talking about love.

No quiero perder

No quiero perder ni un solo hilo

de este intricado tejido de felicidad.

Quiero recordarlo todo:

por eso estoy recostada, soñolienta

pero no tanto como para que me venza el sueño.

Recién, un momento de hace algunos años:

la luz del alba, el ágil, dulce

gesto de tu mano

buscándome.

I Don’t Want to Lose

I don’t want to lose a single thread

from the intricate brocade of this happiness.

I want to remember everything.

Which is why I’m lying awake, sleepy

but not sleepy enough to give it up.

Just now, a moment from years ago:

the early morning light, the deft, sweet

gesture of your hand

reaching for me.

Acabo de decirte

Acabo de decirte

una cosa

ridícula

y en respuesta

tu risa gloriosa.

Son éstos los días

en los que el sol

vuelve nadando

al este

y la luz resplandece

en el agua

—parece— como nunca antes.

No puedo recordar

cada primavera,

no puedo recordar

todo —

¡tantos años!

¿Son los besos de la mañana

los más dulces?

¿Los de las tardes?

¿Los del entremedio del día?

En cualquier caso

sólo sé que debería decir gracias

en alguna parte.

Por si no llegara

a encontrar

el lugar perfecto —

Gracias. Gracias.

I Have Just Said

I have just said

something

ridiculous to you

and in response,

your glorious laughter.

These are the days

the sun

is swimming back

to the east

and the light on the water

gleams

as never, it seems, before.

I can’t remember

every spring,

I can’t remember

everything—

so many years!

Are the morning kisses

the sweetest

or the evenings

or the inbetweens?

All I know

is that “thank you” should appear

somewhere.

So, just in case

I can’t find

the perfect place —

“Thank you, thank you.”

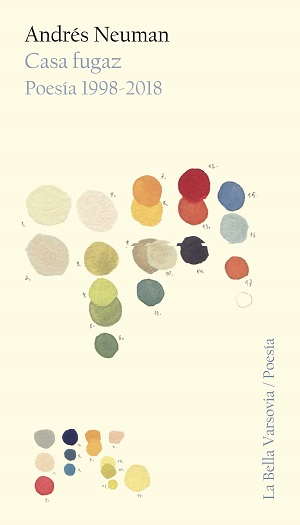

Andrés Neuman, Casa fugaz. Poesía 1998-2018, Érika Martínez (prol.), Madrid, La Bella Varsovia, 2020, 193 pp.

Hace todavía poco tiempo, en septiembre de 2020, la editorial española La Bella Varsovia publicó el que hasta la fecha es el mejor libro para tener un primer acercamiento a la poesía de Andrés Neuman (1977): Casa fugaz. Poesía 1998-2018. Nacido en Buenos Aires, Neuman vive desde su adolescencia en España —en Granada, concretamente—, donde ha desarrollado una prolífica y exitosa carrera como novelista, cuentista, escritor de aforismos y editor de antologías. Y, por encima de todo, como poeta. Métodos de la noche, su primer libro de poemas, apareció en 1998, cuando Neuman había cumplido apenas veintiún años, y el último poemario que ha publicado, Vivir de oído, es de 2018, por lo cual resulta que Casa fugaz contiene veinte años de trabajo distribuidos en diez títulos.

Las poco menos de doscientas páginas de Casa fugaz están organizadas en cuatro secciones: “Poemarios”, “Series poéticas”, “Haikus” y “Poemas inéditos”. Estos últimos, que son cinco, de alguna forma condensan la prosodia, el tono emocional y los intereses temáticos que Neuman ha explorado a lo largo de los veinte años transcurridos. Podría decirse que Casa fugaz, como toda buena recopilación de poemarios, hace un corte de caja respecto a lo ya publicado y alimenta una expectativa respecto a lo que vendrá más adelante. Como es normal para muchos lectores de poesía, Casa fugaz es un libro que puede leerse comenzando por las últimas páginas.

El segundo poema de dicha serie, “Teoría y refutación de la tristeza”, es, casi podría decirse, una declaración de convicciones. Neuman es un poeta que desde su primera juventud parece luchar amistosamente contra la melancolía. No la maldice, pero sí la mantiene a raya. No logra erradicarla (La canción del antílope, de 2003, es en este sentido su libro más melancólico), pero sí negocia con ella: “Te invocaré, tristeza, con la puerta cerrada: / roba este espacio y vete”. No la exorciza, pero sí tiene con ella profundas discrepancias poéticas, ya que no sólo morales:

En la tristeza vibra el espejismo

de una sabiduría […]

Pero jamás tendrá razón ni puntería

para estirar deseos o traducir la rabia […]

El primer poema de la serie, por su parte, redondea en un solo núcleo tres de las preocupaciones recurrentes de un exiliado como Neuman: la pérdida, el envejecimiento y el dolor. Cinco estrofas le bastan para vincular el paso del tiempo al extravío neurológico de los nombres de las cosas, de las palabras en su acepción más práctica y cotidiana. Son cinco estrofas, también, en las que dejará claro que olvidar las palabras no supone olvidar el dolor de perderse a sí mismo. Huérfano de vocabulario, el poema designa las pérdidas con vacíos, canjeando éstos por aquéllas. Otro tema de Neuman, la naturaleza del presente, anuda todo lo anterior en una sola figura espectral:

Ahora me sucede eso de ahí,

donde te lo señalo,

como un pozo sin agua

o un ruido fuera de contexto.

Iré perdiendo así cada palabra,

canjeada por dolores,

hasta quedar sin léxico ni cuerpo,

fantasma de la lengua,

puro yo nadie.

Como todo poeta destacable, Neuman es muchos poetas. Es el poeta de los parques, los jardines públicos, las áreas de juegos infantiles y, en suma, el presente vivido como un sencillo asombro; es el poeta del país y los abuelos que fueron quedando lejos; es el poeta del día, la salud y las pequeñas alegrías en plural; es el poeta que “quisiera/ no añadir una coma/ al cielo literal de cada día”, pero también el que descubre “la paz de quien se mueve/ y se transforma en tránsito”. En este sentido, El tobogán (2002) y Vivir de oído (2018) son sus libros más representativos. Con todo, me parece que los mejores momentos de su poesía están en Mística abajo (2008) y Patio de locos (2011): el primero, quizá donde toma conciencia de que la felicidad no existiría sin el dolor (“Igual que una semilla atravesando el hielo/ el dolor nos empuja a preguntar”); el segundo, un mosaico, un monólogo desinhibido, casi un guion para una puesta en escena o una coreografía desquiciada, el boceto de una novela sobre la locura.

Del puñado de poemas inéditos que dan remate al volumen, el tercero, el cuarto y el quinto contienen a Neuman en toda su madurez literaria y plenitud humana. El quinto es un apunte del natural esbozado “entre el luto y la amnesia de estar vivos” al comenzar la epidemia mundial del año 2020. El cuarto es, en pocas palabras, un testimonio íntimo de la maravilla de la paternidad. Por último, el tercero, “Canto de ti”, es acaso el más bello de su obra, mezcla de conversación de madrugada, larga carta de cumpleaños, manifiesto de política sentimental y autorretrato pintado en el mapa del amor, menos espejo que horizonte, para decirlo con el poeta.

“Niño anciano” y “activista radical del aquí esto”, llama Érika Martínez, en el prólogo de Casa fugaz, al autor. Neuman parece responder: “el fugaz personaje que es mi cuerpo/ se empeña en resistir”.

Balada para un loco

Con Ástor Piazzolla y Roberto Goyeneche

Tengo una cicatriz en la barbilla.

Me la hice a una edad en que tenía

un motor de colibrí en las alas.

Mamá asegura que no me asusté

cuando la piel abrió su terciopelo rojo.

Aunque yo no le creo,

nunca he sido valiente ante el dolor.

El resto de la historia

es esta cicatriz:

una huella pálida, sin vello,

la piel vulnerable en sus costuras.

Por eso no me dejo la barba,

habría un surco estéril, un río blanco,

un rayo de calvicie.

Y no es verdad que cada marca

que hace el tiempo implica una lección.

Yo no supe aprender.

Lo prueban las heridas

que me hago en todas partes

además del cuerpo.

Aunque ya no tenga

motor de pájaro

sino de lagartija,

sigo cayendo sin meter las manos.

Patinadores

Bajo la carpa del circo

una pista de patinaje.

Oscuridad sobre las gradas.

Un Mickey Mouse de fieltro

bailando sobre hielo macerado.

Un hielo viejo,

pajizo como un trapo.

Mi padre señala con el dedo

las líneas que deja el bailarín,

los trazos sobre el agua hecha vidrio.

Los signos, las cursivas

que no saben leer mis siete años.

Aquí se detiene.

No recuerdo nada más.

Imagino que así funciona.

La memoria es una pista congelada

y los recuerdos son las estrías que quedan en el hielo.

Por eso vuelvo a pasar la cuchilla

de mis patines sobre la pista.

Refuerzo la hondura del pasado.

Hago el recorrido una y otra vez

para salvar los trazos que aún no se borran

por la pulidora veloz

que corre detrás de mí.

A un oficio

Después de la jornada laboral

las mesas desentumen sus caderas,

se quitan los manteles

como quienes se quitan un sostén apretado

cuando llegan a casa.

Ejercen por oficio

la quietud y el silencio.

En la madera guardan

el recuerdo preciso de unos codos,

heridas de cuchillos

que tal vez sin querer

olvidaron sus marcas para siempre.

Cuando el restorán cierra

y se quedan desnudas,

fantasean con días más frondosos,

pasados cuando aún tenían savia.

Sólo entonces las asalta un recuerdo

que las hace tocar sus estrías de madera.

Quizá piensen, después de tantos años,

en cambiar de trabajo

pero con esos pies viejos e hinchados

¿a dónde llegarían?

A un traje para caballero

Este traje no fue hecho

a la medida

de mis hombros

ni de mis piernas.

No me reconozco

en los zurcidos expuestos,

en sus remiendos apurados.

Este, mi traje

de puños descosidos,

de dobleces rotos,

con el que a diario tropiezo,

se ha mojado conmigo.

Me pesa alzar un brazo,

me estanco en mi sitio,

me cuesta dar un paso sin sentir

el peso del agua,

su preñez insípida,

su claridad de nada.

Pero avanzo

con el sonido chirriante

y melancólico

de mis zapatos húmedos.

Y el agua, que también

tiene cuerpo, sustancia,

me enlentece.

La gravedad demanda

mis brazos al suelo,

mis pies, mis rodillas

abajo,

mas no para hacer tierra,

no para apoyar el salto.

Hoy que todo va igual

me pongo a secar en la ventana

pero nada se evapora.

Todo lo contengo,

lo acumulo entre mis hilos

y percibo al mundo así:

pesado, frío,

con la vida escurriendo.

Fábula

Para protegerme

guardé mi corazón en una caja

y lo escondí debajo del ropero.

Con cada nuevo amante

me adelanté a las decepciones:

las predije antes de herir.

De ser herido.

Con cada costra de polvo

mi corazón

fue haciéndose más duro

pero no más fuerte.

Receloso,

no más sabio.

Quise nombrar lo que sentía

para hacerme creer

que era capaz de dominarlo

pero todas las palabras

se rinden al silencio.

Para protegerme

me encerré en la inteligencia,

esa caja apretada y pequeñita.

Mi ojo fue apenas una cerradura.

¿Cómo crecer sin aplastarme?

No amé como debía.

No lo permití.

Me escondí detrás de una puerta

y tiré la llave.

Paisaje nevado con patinadores y trampa para pájaros

Tengo veintinueve años y no conozco la nieve.

Pero creo en ella, así como creo en la gravedad,

en la mitosis, en la consciencia.

Una aproximación teórica sumamente plausible

que no debe, no quiere ser ingenua.

¿Puedo explicarme la ausencia de la nieve?

¿Puede su falta, su olvido, explicarme?

Nuestra vida está escrita por la mano del sol

dice el poeta tropical con una voz agrietada,

con una voz sin sombra ni reposo.

En esta parte del mundo

las estaciones son más indecisas,

el verano se despide continuamente

hasta entrado el otoño, cuando el viento

ya se ha cansado de amontonar las hojas

para hacerlas arder en la oscuridad.

Es poco lo que necesitamos saber,

apenas una noción del cambio:

conocer el ritmo de la luz, el reloj de la noche.

Tener una idea de que las cosas siguen

un movimiento perpetuo

y encontrar una despreocupada belleza

en cederlo todo, en dar espacio.

En seguirle los pasos a la vida

que juega a patinar sobre capas de hielo fino.

Más allá de la tristeza de las horas de invierno,

la ciudad se pierde en nubarrones de esmog,

en ese gris que filtra la luz con su ceniza.

Pero en algún lugar existe el blanco,

la incandescencia de una calma inmóvil,

apilada largamente en el sueño.

Tenemos la alegría de saber

que se puede necesitar poco.

Tan poco. Qué poca luz les basta.

Tan poco sol. Inconcebible

para nosotros, los que no tuvimos tiempo

de escapar de su mancha amarilla.

Nosotros, los minúsculos, los sonámbulos,

los migratorios,

iguales a los pájaros en estatura,

los que no medimos el tiempo en el paisaje

sino en una calurosa vida interior

que nos hace volar a otros conos.

Los que, como las aves en el cuadro,

vemos la trampa puesta sobre la cabeza

y preferimos ignorarla

con tal de ver unos instantes

nuestras huellas grabadas en la nieve

porque creemos que puede salvarnos.

* Poemas pertenecientes al libro Paisaje nevado con patinadores y trampa para pájaros, publicado por Pre-Textos en 2023.

Nota y versión de Julio César Toledo

Todo es parte de algo. Todo está, en ese sentido, conectado. Ya se dijo de mejor manera: el aleteo de una mariposa aquí provoca el caos total allá. Las guerras son así; su repercusión no está sólo en lo concreto. La destrucción es total para el individuo, para la colectividad, para el mundo.

En la zona este de Palestina, región de la cordillera del Jordán, hoy se asienta una de las zonas industriales crecientes del Estado israelí. En ese lugar, heredero lingüístico del arameo, se configuró una variante lingüística del árabe que, entre otras cosas, tiene alguna influencia del latín, dado que es un paso natural entre el viejo mapa mercante del continente europeo. No hay muchos datos tan precisos sobre su origen, desarrollo y declive; y duele ver que a raíz de la ocupación y el desplazamiento hacia la Franja de Gaza, prácticamente ha desaparecido. Hoy quedan, acaso, unos 150 hablantes de dicha variante del árabe.

La familia Tamimi es de ahí. Sabían hablarla. Un padre que murió de joven como mecánico en una fábrica israelí, dejó viuda a la esposa y huérfanos a dos hijos: Amhed y Ahed, niña y niño. Aprendieron la lengua de su terruño y tuvieron que adaptarla al árabe más nuevo, conforme fueron creciendo y migrando hacia la Franja. Amhed, el hijo mayor, heredero de un destino que parece lamentablemente ineludible, murió joven, con apenas 18 años, en un bombardeo, en brazos de su madre y ante los ojos de Ahed, la hermana menor quien desde entonces ha sido una férrea activista de los derechos de palestinos y Palestina. Escribe poesía en los ratos que le sobran, entre protestas y escondites. Ella, a veces, escribe utilizando la configuración sintáctica del viejo “dialecto” de su pueblo, de sus antepasados.

Como todo está conectado por una extraña red de desgracias y parabienes, he podido traducir, con más dificultad de la habitual en esa tarea, un poema suyo, inédito y muy nuevo. Un poema que, en su estructura, intenta tejer una red descendente de escenas que nos muestran no sólo el horror de la guerra, sino la imposibilidad —quizá intrascendente en lo general, pero atroz en lo personal— de poder acallar los sonidos de la guerra.

El poema está lleno de notas sobre cosas que no pude sino suponer en el trabajo de traducción. Aunque he tenido algo de ayuda del Dr. Yirham Al-Bahed, profesor de literatura árabe de la Universidad de Granada, y a quien le debo el haber conocido a Ahed, no hemos podido constatar dichas suposiciones con la autora.

Ahed Tamimi fue arrestada por el ejército israelí el 6 de noviembre de 2023, durante el recrudecimiento de los actos persecutorios contra activistas y defensores de los derechos palestinos.

No se escucha el silencio

No hay forma de imaginar el

Silencio1

Aquí

Porque detrás del ruido de un rifle

Está el llanto de una niña

—Que no sabe por qué llora: pero ese

Es el único lenguaje que conoce—

Y bajo el llanto

Hay un dialecto2 prohibido

Cuyas palabras no tienen equivalente

Al canto; pero mar es igual3 a furia

Y más allá

En su fondo

Se escucha como una transparencia4

El eco de los pasos de una madre que

Atiende veloz la herida del pequeño Amhed

Que tiene una vena en el cuello

Que produce el mismo sonido que la llave5 rota

Del baño

Pero va debilitándose conforme pasan las seis quince:

Hora6

En que el padre reza (eso se escucha también)

A un dios que abandonó la religión por las finanzas7

Y ahí, justo, ahí, en esa capa

Inferior

A todos los sonidos de la guerra

Estoy yo —tratando de imaginar el silencio—

Y debajo de mí los escombros

De lo que ayer fue mi casa.

لا توجد طريقة لتخيل

الصمت

هنا

لأنه وراء ضجيج البندقية

هناك صرخة فتاة

– لا يعلم لماذا يبكي: لكن هذا

إنها اللغة الوحيدة التي يعرفها.

وتحت البكاء

هناك لهجة محرمة

الذي ليس لكلماته ما يعادله

إلى الأغنية؛ لكن البحر يساوي الغضب

وما بعدها

في خلفيتها

يبدو وكأنه الشفافية

صدى خطوات الأم

عالج جرح أحمد الصغير بسرعة

الذي لديه الوريد في رقبته

الذي يصدر نفس صوت المفتاح المكسور.

من الحمام

لكنه يضعف عند مرور ستة وخمسة عشر:

ساعة

الذي يصلي فيه الأب (يمكن سماعه أيضًا)

إلى إله ترك الدين من أجل المال

وهناك، هناك، في تلك الطبقة

أدنى

إلى كل أصوات الحرب

ها أنا أحاول أن أتخيل الصمت

وتحتي الركام

مما كان بيتي أمس.

عهد التميمي

1 No hay forma de diferenciar las capitales de las minúsculas en el escrito original.

2 Esta palabra es también un sinónimo de su propia lengua, la que antes dijimos: “dialecto”, por esa misma razón. Ésa que hoy está prácticamente extinta.

3 Ésta es una curiosidad real: “mar” y “furia” se escriben y pronuncian exactamente igual.

4 También puede traducirse como “Un movimiento transparente”.

5 No he podido distinguir si esta palabra hace referencia a una llave que abre el candado de un baño o el grifo del agua. En ciertos campos de prisioneros, el uso del baño es un privilegio restringido con candado y solamente pueden acceder a él quienes tengan ciertos méritos.

6 Hay un creencia poco conocida, arraigada en el pasado entre los musulmanes que habitaron la ribera del Jordán, que asegura que los muertos rezan el Asr (oración del Corán previa al ocaso) quince minutos después de que los vivos hayan comenzado, esto con el fin de hacer eco de ello para obtener la atención de Alá.

7 En el texto original se pueden leer dos versos iguales: uno dice “finanzas”, como he sugerido en la traducción; el otro dice: “conteo de monedas”.

La Venus de las piedras

Tendré que engendrar hace mil años

–cuánto ansío tocar puerto–

a una humanidad distinta.

Ni primera ni última,

no pasada ni futura

–hace mil años promete el día de mañana.

Una humanidad no menos cruel.

No más ingenua.

Ama a sus madres y a sus hijos con igual fervor,

y con ese mismo amor mata a sus madres y a sus hijos.

Pero distinta

porque conoce piedras diferentes.

Piedras que guardan hueso,

azúcar o lumbre,

hablan profecía y lloran lágrimas

formadas en torno a un eclipse mínimo.

No son nuestras

y no las deseo para los míos.

Engendraré tal humanidad,

cualquier cosa por un cuerpo inmediato.

Un cuerpo hoy,

de piedra presente.

*

Ojalá que mis hijos,

por amor o instintiva obediencia,

me extraigan del peñasco

y me moldeen sin órganos que den calor.

Sin sangre hirviendo,

sin leche tibia.

Sin tejido caliente, por fin hasta hoy,

habitando dentro.

Todo por un cuerpo de esa piedra

a la que tan bien y nada conocemos.

Absolutamente opaca.

Saturada de forma.

Si la ves de cerca, dicen,

mide un perímetro infinito.

Y en el vientre sólo piedra

–una, varias,

según la distancia en que se mire–,

piedra que guardar en mi útero

los próximos mil años y un día.

Ni vida ni criatura alguna

—ni una más, más nunca—

que necesite ser colmada de aire.