La tarántula del sótano

(El boceto de este poema fue escrito en una servilleta por

un forastero que nunca regresó al bar donde trabajo)

Mamá está muerta pero estoy hasta el cuello de su leche materna.

Si percibe el aroma de otras hembras me desnuda y se ducha conmigo, me arropa en telaraña y sus ocho ojos leen cuentos infantiles, moralejas de niños castigados con castración si mojan la cama.

En esta casa está prohibido que un hombre llore. A cambio de dinero, otras mujeres no se burlan de mi desahogo, no se niegan a vestir las faldas de Mamá bailando la tarantela. Es inútil que me arranque los ojos como Edipo. A diario se repite la pesadilla; la anciana desdentada se agiganta, en la palma de su mano cabe la casa y adentro de la casa yo envejezco en posición fetal. Para protegerme del pecado ella hizo de mí un eterno recién nacido.

Mamá está muerta pero aún vivo con ella.

Eclipse rojo

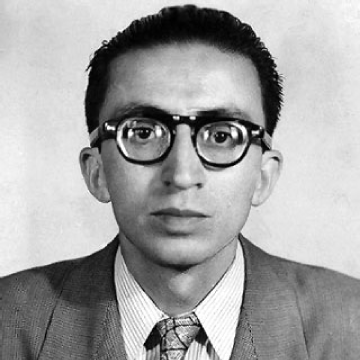

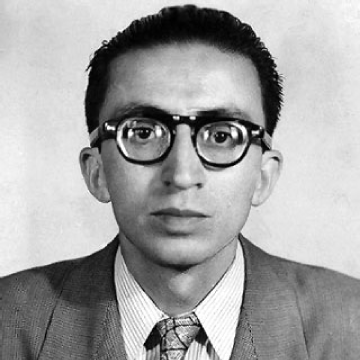

Bajo la puerta de la percepción se deslizó una página en blanco: invitación directa al Hospicio Guillermo Sáenz Patterson. El edificio es una Fata Morgana en las nubes negras del Irazú, nunca ha tocado el suelo pero el sótano dificulta la respiración como los túneles que llegan hasta el centro de la tierra, su arquitectura que cambia sin aviso recuerda a un cubo Rubik en manos daltónicas. En su interior, más negro que el ropero de una viuda, las ninfómanas de ectoplasma consuelan a grotescos nunca acariciados por doncellas de buena cuna. Nada interrumpe a los poetas, sus versos mezclan amor con odio en una botella sin fondo para sobrevivir a los golpes bajos de la madrugada. El Hospicio fue bautizado en honor a quien usaba la melancolía como el hielo que ayuda a desinflamar un músculo lesionado, en honor a quien escribía dispuesto a morir escribiendo, con los pies firmes en el bajo astral y su cabeza flotando entre tentáculos y estrellas marinas que se adhieren al casco de los astronautas. En las vitrinas se exhibe el papiro de la Oda al Marqués de Sade junto a los puñales que florecen si se clavan en el pecho. Desde una fotografía, el escritor me mira como el niño enfermo en la ventana que mira a otros niños jugando en la calle.

Cortometraje giallo

(En Cabaret de L’Enfer)

En la ciudad bombardeada por el atardecer, mi instinto de perro envenenado me condujo a esta puerta, sonrisa del diablo que da la bienvenida pero nos impide salir sin dar algo a cambio.

Nadie se sienta cerca de quien desea contar su historia. Queremos abstracción, al ritmo de saxofones que cortan el aliento y nos embriagan de vida con un sorbo de muerte igual que la asfixia erótica. Se destilarán secretos de nuestras pupilas con el recuerdo de amantes cuya mirada era el iceberg de todo el hielo en su interior.

La bailarina, con una serpiente enroscada a su desnudez, puede ver más allá de las apariencias cuando su espina dorsal sufre un arco de histeria. Ella apaga su cigarro con el pie descalzo y sin mover los labios dice que mi aura es un agujero negro. Ahora entiendo las baladas anticuadas como si alguien cantara nuestro crimen de mordiscos, pero además de la luna no hubo otro testigo.

Es hora de lanzar este amor a una piara de cerdos. Entrecierren los ojos para mayor nitidez: los pliegues de mi cerebro son cuerpos desnudos en una orgía perpetua.

Miré al cielo: es mi manera de renacer

César Dávila Andrade, “Al Dios desconocido”

I

Oí el nombre de César Dávila Andrade en una conversación, hace más de treinta años, con Vladimiro Rivas Iturralde.1 El entonces joven poeta lo pronunció con reverencia y casi con pudor. Volví a encontrarme con el nombre del poeta de Catedral salvaje en el libro de Guillermo Sucre, La máscara, la transparencia. La primera vez que, por así decir, vi y sentí al poeta, fue en el ensayo “La fortaleza fulminada”, que le dedicó Eugenio Montejo, quien lo encontró en Mérida. Al autor de Terredad del todo le llamó la atención la fuerza y contundencia con que se expresaba en la voz del alto poeta ecuatoriano, el universo plural de la tradición hermética:

Conocí a César Dávila Andrade a mediados de 1961, en la ciudad de Mérida, donde residía por entonces. Habitaba una pieza blanca de cal, que daba a una ladera próxima al rio Albarregas. En la pared, por único objeto, un retrato de Krishnamurti joven que concentraba toda visión. Nos vimos después muchas veces, pero ya no me fue dado imaginarlo fuera de aquel habitáculo ascético que componían una cama de balaustres metálicos, una estera de palma y algunos libros. En el fondo, una ventana abierta sobre un ribazo enneblinado con moles de piedra fuera de madre. Era esta, tal vez por su adustez y despojo, “la casa del poema” a que aludía de continuo, cuyo fervor presidía en una ceremonia donde parecía ordenar invisibles palimpsestos y donde se encendía su lámpara ilusoria.

Hacia fines de enero de 1967 lo visité por última vez. Le escuché entonces leer algunos poemas de Materia real, su libro ulterior. Como ante muchos de sus textos, retomaba la certidumbre de estar frente a un creador de jerarquía, cuya fabulación simbólica, si bien se resiste a quienes la penetran sin claves válidas, aguarda un legítimo reconocimiento futuro. Como en la gran tradición, sus palabras vienen a ser conmovedores logaritmos de la existencia, signos nada literarios que crecieron hasta consumir la llama viva de un ser.

Toda resurrección te hará más solitario.

Mas, si en verdad quieres morir,

disminuir ante los pórticos,

comunicarte,

entonces ábrele.

Se llama Necesidad.

Y anda vestido de arma.

de caballo sin sueño,

de Poema

(De Conexiones de tierra, 1964).2

En ese paisaje es imposible no aludir al testimonio de su amigo Juan Liscano, el poeta y director de Zona Franca, la revista donde colaboraba Dávila Andrade. Dice Liscano que éste “se acercó a todas las formas del hermetismo, leyó libros de alquimia, de filosofía indostánica, de rosacrucismo, de Martiniano, de espiritismo, de magia. Conoció intelectiva y emocionalmente el vasto panorama de las Ciencias Ocultas, de la Parapsicología, del Yoga-Zen que pareció influirle hasta su muerte […] también leyó a los sufi, a los teósofos, a Fromm, a Suzuki”.3

A esas referencias deben añadirse las que consignó el propio poeta al escribir sobre Omar Jayam, Mahatma Gandhi, Antonio Machado, Ernesto Cardenal, Jorge Carrera Andrade, Ciro Alegría, James Joyce, Rómulo Gallegos, Franz Kafka, Yorgos Seferis, Pierre Reverdy, Arthur Rimbaud, Maldoror, Mariano Picón Salas y Jorge Enrique Adoum, entre otros. A esos nombres cabe añadir otros que podríamos decir ambientales, como los del poeta ecuatoriano Alfredo Gangotena y el de Gonzalo Escudero en Ecuador, y fuera de este país, los de César Vallejo, Pablo Neruda y Rosamel Del Valle.

II

En el vasto firmamento de las letras, hay una línea de fuga, una oscura pendiente oblicua a la que pertenecen quienes se han retirado de este mundo por propia decisión y por motivos diversos… Esas figuras trazan una constelación absorta. Pertenecen a ella figuras tan disímiles como Manuel Acuña, Jorge Cuesta y Jaime Torres Bodet (mexicanos), José Antonio Ramos Sucre (venezolano), Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni (argentinas), José María Arguedas (peruano), Pablo de Rokha (chileno), José Asuncion Silva y Andrés Caicedo (colombianos), Reinaldo Arenas (cubano), Horacio Quiroga (argentino), y, más recientemente, María Mercedes Carranza (colombiana). Y en otras lenguas y culturas Cesare Pavese (italiano), Paul Celan (alemán) y Yukio Mishima (japonés). En la Antigüedad, entre otros, Petronio. A esa constelación misteriosa pertenece el alto poeta ecuatoriano César Dávila Andrade, autor de narraciones y ensayos y creador de un estilo inimitable tanto en prosa como en verso.

III

A los veintiocho años de edad, César Dávila Andrade, el poeta nacido en Cuenca el 5 de octubre de 1918, bajo el signo de Libra y bajo el signo del Caballo en el horóscopo chino, publica en Quito, en mayo: “Carta a la madre”, “Oda al arquitecto” y “Canción a Teresita”, y en noviembre de ese año, su primer libro de poemas Espacio me has vencido. Dos años después, en 1948, publicó su primer libro de cuentos Vinatería del Pacífico, en 1951 su libro Abandonados en la tierra y La catedral salvaje. En 1955, se publican sus Trece relatos; en 1959 Arco de instantes y Boletín y elegía de las Mitas. Las recopilaciones Conexiones de tierra (1961) y En un lugar no identificado (1962) reúnen poemas de índole hermética. Ese mismo año, 1962, El huracán y su hembra gana el concurso de cuento convocado por la Universidad de Zulia. En 1966 da a la estampa Cabeza de gallo, su último libro de cuentos que se publica en Caracas en la editorial Arte. Un año después, en 1967, en un hotel de Caracas, se suicida. Aparte de esta producción, dejó un conjunto de escritos que se encuentran recogidos en los dos volúmenes de sus Obras completas, editadas en Quito, en 1984, por la Universidad Pontificia del Ecuador y por el Banco Central de Ecuador, en su sede de Cuenca, con ilustraciones de Eduardo Kingmann.

IV

Descendiente de uno de los héroes de la Independencia, el general José María Córdova, en la raíz del poeta y narrador César Dávila Andrade conviven varias fibras de la cultura hispanoamericana. Su poesía está como imantada por el poder de La palabra perdida y embebida en El dolor más antiguo de la tierra. Sus cuentos y narraciones abren otra ventana al cosmorama de su mundo y región, sus ensayos proporcionan al lector las cartas credenciales de este autor disciplinado por el Zen y las experiencias ascéticas y monacales de un peregrino de los jardines de Babel. La historia y la geografía se resuelven en su obra en un sistema de vasos comunicantes que va declinando y exponiendo su sedosa trama en un conjunto de composiciones en prosa y en verso que van alzando, con el pulso de cada poema y el aliento de cada cuento, un paisaje fiel a la intemperie americana, a la complejidad de la herencia indígena y a una suerte de museo vivo de los usos y costumbres de las regiones andinas que se conviene en llamar Ecuador, cuya obra poética y narrativa resuelve y declina.

V

La liebre salta donde menos se espera: leyendo la Antología poética, preparada por Xavier Oquendo de César Dávila Andrade para la colección Visor de Poesía editada en Madrid en 2015, me encuentro con el apocalíptico poema “Habrá”, dedicado al poeta y pensador venezolano José Manuel Briceño Guerrero. La dedicatoria me sorprendió y representa como un guiño a través del tiempo y del espacio, pues tuve la fortuna de conocer a “El amo de los valles”4 en Mérida, y la ocurrencia de dedicarle una pequeña estampa titulada así y que se encuentra en uno de mis libros.

La coincidencia me abrió el caracol de las asociaciones en relación con la obra del ecuatoriano. Pensé en la geografía oculta del esoterismo en Hispanoamérica, en las figuras de Miguel Serrano y del Mago Jeffa, el padre de Jorge Enrique Adoum, y antes del poeta mexicano José Juan Tablada. También pensé en los nombres de Sergio Fernández, el escritor mexicano y en el de la poeta argentina Olga Orozco, lectora de los libros esotéricos de la editorial argentina Kier.

VI

Y busqué Mi Lugar en los lugares.

“El recuerdo es un ácido seguro”

El lugar del canto, el lugar de la palabra, la obediencia a los genios del espacio y de la geografía, son determinantes para el proyecto estético de este arquitecto del logos, ya sea en verso o en prosa. Junto a esa poética de los espacios desplegada en sus escritos, se dibujan las siluetas de ciudades, como en “Canto a Guayaquil” o a la “Ciudad a oscuras”, la Oda al arquitecto o “Espacio me has vencido”, “La casa abandonada”, para culminar con la vertiginosa “Catedral salvaje”, himno a las cumbres y a la intemperie. Dávila Andrade es un cazador insomne al acecho de los genios del lugar, incluido desde luego el continente mismo, como “Mi América india”, “Hospital”, “La gran muralla”, “En qué lugar”, “Tierra pura” o “Breve historia de Basho”, para no hablar de “En un lugar no identificado” o de ese espacio agreste e infernal que resguarda esa otra catedral salvaje que es el Boletín y elegía de las mitas… Este conjunto de espacios, esta topología americana expuesta en la poesía, se complementa con los lugares en los que se desarrollan los cuentos y narraciones.

VII

El océano Pacífico y una vinatería vecina, las alturas inconcebibles donde planean y vuelan los cóndores, las cárceles y páramos, las pequeñas ciudades donde los hombres buscan a Dios, mueren y agonizan bajo la lluvia, los ranchos remotos donde florece la lepra como una orquídea inconfesable, el espacio donde “El viento” despliega su furia erótica y azota puertas y cuerpos, los pueblos donde la crueldad acostumbra sacrificar animales, como en el terrible cuento “Cabeza de gallo” o la villa donde se desarrolla “La sierra circular”, novela gótica de tierra caliente que recuerda “La mansión de Araucaima” de Álvaro Mutis, o finalmente el espacio geométrico de la muerte y sus visiones póstumas “En la rotación viviente del dodecaedro”, hacen ver hasta qué punto César Dávila Andrade es como artista un constructor de espacios y andamiajes emblemáticos de una geografía interior.

VIII

El lugar es una idea clave para Dávila Andrade, así lo muestra su poema “En qué lugar”: “Tienes que indicarme el lugar/ antes de que este día se coagule” (Visor, p. 152). Como el lugar de la palabra y el lugar del canto, será un imán que lleva hacia el “Origen”. Y éste es precisamente uno de los vértices ordenadores del poeta capaz de escribir, como en un espejo, “Origen I” (“Y vengo de la muerte de mil cuerpos errantes”) y “Origen II” (“Alguien debe continuar la agonía de los Mayores/ sobre la mesa errante del pañuelo de maíz”), que podrían considerarse de paso como dos asomos a su arte poética.

IX

“Ángel sin misión”, César Dávila Andrade va preparando su final desde por lo menos los tiempos en que publica el poema “El ebrio” (1957), si no es que antes: “Salir en la noche pálida ya de aurora, y elegirse entre los ahogados más humildes del Señor”. La apuesta. Por la transfiguración como una necesidad va floreciendo como una premonición desde “Autopsia”, el cuento publicado en 1952 donde un pecaminoso sacerdote se quita la vida (Advertencia del desterrado, Ayacucho, p. 35).

Es otra seña en ese vía crucis a la vez entrañable y dolorido. Las señales sembradas por el poeta como piedras fosforescentes a lo largo de su obra no parecen fortuitas, y enmarcan como armónicos musicales su decisión final que de paso preñan de sentido a su palabra. “Pacto con el hombre”, “La última cena de este mundo”, “En la rotación viviente del dodecaedro”, son otras tantas variaciones del verbo morir expuestas a lo largo de su impecable obra. En fin, el poema “Vallejo prepara su muerte” (Ayacucho, p. 78), no solamente es una aproximación fraternal e íntima a la experiencia, sino, en cierto modo, una prefiguración de la suya propia: “venías, sin saberlo, preparando la muerte. De los sabios. Cadáveres del alma, y de los días de andinos cáñamos” (Visor, p. 171).

X

Una de las experiencias que marcan la lectura de la poesía de César Dávila Andrade es la de sentir que se encuentra ante una cascada de hechos del lenguaje, poco habitual y sin duda asombrosa. Es como si la lengua española se hubiese sumergido en un océano purificador capaz de transfigurarla.

Esto sucede desde la “Canción a Teresita”, escrita “apasionadamente”, en cuyo texto se advierte “el trabajo fonético de la lengua, las descripciones surrealistas, la potencia para llegar a un misticismo telúrico y audaz”, según apunta Xavier de Oquendo en “La deuda de la poesía ecuatoriana a César Dávila Andrade” (en Antología poética, Visor, p. 8). “Canción a Teresita” dibuja en su primer plano la silueta de la niña Santa de Lisieux, y en un segundo plano, según apunta Jorge Dávila Vázquez, se enfoca hacia la memoria doliente de su amor platónico con su consanguínea prima María Luisa Machado, quien morirá el 6 de enero de 1946, pocos meses después de que haya publicado en 1945 la memorable “Canción…” Tanto este poema como la Oda al arquitecto culminan un primer ciclo productivo, según apunta Jorge Dávila Vázquez por “‘La vida es vapor’. Poema escrito para Brummel. Hélice de armonioso ciclón de la poesía Vanguardista en el Ecuador” y contemporáneo de los “primeros poemas”: “Canto a Guayaquil”, “Ciudad a oscuras”, “Constitución del agua”. “Canción a Teresita” tiene afinidad sentimental y sensitiva con “Carta a una colegiala” y “Cancion a la bella distante” y con “Carta a la madre” e “Infancia muerta”.

Estos “campos de fuerza” de este poeta secreto hicieron que se ganara a pulso el sobrenombre de “fakir”, voz islámica empleada habitualmente para referirse a los ascetas musulmanes sufíes que renuncian a sus posesiones mundanas y se dedican al culto de Dios. En esta voz resuena el significado de la pobreza. Fakir en lo terrenal y mundano, pero no en el ámbito prosódico y poético, pues Dávila Andrade es el artesano de una de las prácticas literarias más completas y complejas de las letras hispanoamericanas.

XI

“Ahora voy hacia ti, sin mi cadáver”, dice en “Espacio me has vencido”. Esa misma frase podía haberla dicho el hermano Silvestre Aumotz de la orden de los Frailes Menores. “En la rotación viviente del dodecaedro/ cuyos avatares póstumos son referidos en esa enigmática y perfecta fábula que concluye con las palabras./ Aquí, en donde no ondea más la tela del nacimiento ni de la muerte” (Ayacucho, p. 201).

XII

El motivo de la muerte anunciada se reitera en “La pequeña oración”:

Abre ya, de una vez, los espejos enlutados

Que pusiste sobre la placa oscura de mi féretro…

[…]

Y que cualquiera tarde, pueda irme de mí mismo,

al través de mis poros, en mi aliento,

con la huida música descalza del deshielo

(Ayacucho, p. 14).

XIII

Todo esto podría ser leído como una serie de ejercicios preparatorios para la travesía oceánica de “Catedral salvaje”, uno de los poemas en que la voz profética del poeta alcanza las alturas de sus modelos: la Biblia, Victor Hugo, Paul Claudel, Pablo Neruda y Jorge Carrera Andrade.

“Catedral salvaje” afina el arco hecho himno de “Canto a Guayaquil” y anuncia el estricto movimiento de Boletín y elegía de las mitas, poema en el que la oralidad seca rima con la miseria de los indios explotados, como supo ver Guillermo Sucre:5

La verbosidad no tiene por qué ser siempre paródica. La verba es también, o puede ser, búsqueda del Verbo; aun así, sin embargo, se trata de una crítica del lenguaje: la búsqueda de sus antiguos poderes, de sus fundamentos mágicos. Esto no es nada “metafórico” en relación con la obra de César Dávila Andrade.

6 En efecto, la obra de este poeta ecuatoriano parece asumir el ritmo de un conjuro ancestral, indígena en su caso: no importa tanto, en su lenguaje, la significación de las palabras como su frotación y la irradiación que de ellas emana. El estilo interjectivo es muchas veces dominante en sus poemas, aun en los más extensos como

Catedral salvaje: un texto inacabable (pero no inacabado) en el que la visión exaltante de la tierra (“¡Y vi toda la tierra de Tomebamba, florecida!”) no se resuelve en la consabida enumeración de los “dones” del trópico, sino que adquiere el movimiento de un ritual especial lleno de furor y, a la vez, de reverencia: “¡Todo ardía bajo los despedazados cálices del sol!”; “¡Aquí el viento destruye las actividades de la podredumbre/ y las huellas deliciosas se convierten en cicatrices pálidas!”, “¡Allí yace el cóndor con su médula partida/ y derramada por la tempestad!”. La interjección, que había sido relegada después del exceso sentimental de una poesía romántica, recupera en Dávila Andrade el tono, como en Claudel o en Saint-John Perse, del gran recitativo: un lenguaje coral. Pero el recitativo suyo es el de un ser poseso, arrebatado, que hace del drama de una raza no sólo una instancia histórica sino también cósmica.

Catedral salvaje es un poema sacrificial y a un tiempo purificador: “¡Yo que jugué a la Juventud del Hombre,/ alzo esta noche mi cadáver hacia los dioses!/ ¡Y mientras cae el rocío sobre el mundo,/ atravieso la hoguera de la resurrección!” La resurrección de que se habla al final de este poema tiene un carácter simultáneamente religioso y poético: la transmutación de un yo individual en un yo colectivo. En otro poema también extenso —casi todos los de Dávila Andrade lo son—, ese yo colectivo no excluye la identidad, pero la identidad múltiple: no habla en nombre de nadie, sino que todos

los nadie hablan y así, como en Vallejo, rescatan en la anonimia la verdadera presencia. Muchos pasajes de ese poema (

Boletín y elegía de las mitas) no son más que un catálogo de nombres, pero ese catálogo tiene algo de florecimiento o de renacimiento del ser a través del nombre —¿no tiene también algo de magia verbal?:

Yo soy Juan Atampam, Blas Llaguarcos, Bernabé Ladña,

Andrés Chabla, Isidro Guamancela, Pablo Pumacuri,

Marcos Lema, Gaspar Tomayco, Sebastián Caxicondor.

Nací y agonicé en Chorlavi, Chamanal, Tanlagua,

Niebli. Sí, mucho agonicé en Chisingue,

Naxiche, Guambayna, Paolo, Cotopilaló

Sudor de sangre tuve en Caxaji, Quinchirana,

En Cicalpa, Licto y Conrogal.

Padecí todo el cristo de mi raza en Tixán, en Saucay,

En Molleturo, en Cojibambo, en Tovavela y Zhoray.

Añadí así más blancura y dolor a la Cruz que trajeron mis verdugos.

[…]

La elegía, pues, se convierte en una resurrección por la simple presencia de los nombres; pero no se trata de una vía de escape hacia “lo social” o “lo mesiánico”, que en otros poemas se vuelve un falso pacto (retórico, prestigioso) con la historia. Dávila Andrade no se escudó en nada y afrontó su propio e íntimo rito sacrificial. En uno de sus textos más impresionantes, titulado justamente “Poema”, ya desarrolla esa atracción por la muerte —como purificación— que subyace en toda su obra; la muerte, además, está ligada al poema mismo, como una fuerza que se hace y se deshace, que accede a la plenitud en el momento mismo de la revelación de la fatalidad:

Toda resurrección te hará más solitario.

Más, si en verdad quieres morir,

disminuir ante los pórticos,

domunicarte,

entonces ábrele.

Se llama Necesidad.

Y anda vestido de arma,

de caballo sin sueño,

de Poema.

Sobre Boletín y elegía de las mitas, esa otra visión de los vencidos en los Andes ecuatorianos, el lector curioso podrá beneficiarse con la lectura del ensayo de Vladimiro Rivas Iturralde sobre el mismo tema (en César Dávila Andrade: el poema, la pira del sacrificio, Quito, Paradiso Editores, 2008, pp. 95-11). También podría serle útil repasar el ensayo de Dávila Andrade sobre “Ciro Alegría y su alto y ancho mundo” (Ayacucho, pp. 221-223).

La “comedia humana” presente en las narraciones con sus soldados, jueces, verdugos, herreros, cóndores, jorobados, leprosos, estancieros, sostiene un diálogo subterráneo con la “comarca de las tumbas esféricas” (p. 32), que despliega la poesía y donde la presencia del “indio oscuro”, del “peón innumerable de la soga” se alterna con las escenas conmovedoras de “Carta a la madre” o de “Muchacha en bicicleta”. Y desde luego, y ante todo, con el eslabón obsesivo de los lugares por donde pasa la muerte, como en “Hospital” (p. 43).

El día es largo como el éter.

La tarde se prolonga como un fémur

por esto, los muertos dejan la comida para el día siguiente

y sus platos se enroscan como perros

que han perdido el hambre para siempre

[…]

Que bella es la salud,

un día antes de la muerte…

XIV

La comedia humana desplegada por la narrativa de César Dávila Andrade dibuja un contrapunto imantado por la muerte y el asesinato, accidental y a veces voluntario que hace pensar en la narrativa de Horacio Quiroga. Por la locura y el deseo, el encarnizamiento goyesco del narrador con sus personajes hace pensar en algunos casos en un arquitecto de la ciudad de la enfermedad y del dolor, el escenario lúgubre y fantástico de “Vinatería del Pacífico” se complementa con una sinfonía de la muerte en la que una mujer muere frente a sus hijos y a su hombre rodeada por el estruendo de “La batalla” insensata. “La moribunda emitió un chillido de rata aplastada; casi no se le oía ya” (Ayacucho, p. 100).

En “Un cuerpo extraño” aparece de reojo un autorretrato irónico del poeta: “Puedo asegurar que durante todos aquellos años fui un sincero buscador de Dios. Consideré absurda la religión heredada y me entregué a la gran búsqueda. […] Varias fraternidades secretas me dieron su bienvenida. Leí ávidamente textos herméticos, me fascinaron las misteriosas teogonías; llegué a creerme predestinado a fabulosos avatares”. El “cuerpo extraño” será una visitante enloquecida que se instala en la casa del narrador durante unos días hasta que éste da con el marido de un “súcubo” disfrazado de frágil mujer. En “El hombre que limpió su arma” se verá expuesto el tema de un juicio equivocado contra un hombre que morirá en la cárcel. En este cuento, el narrador desarrollará al final el tema absorbente de la conciencia posterior a la muerte o del desdoblamiento del que muere o acaba de morir.

XV

El poema de gran aliento que participa de la cosmogonía y del himno se ramifica en la obra del poeta ecuatoriano desde “Catedral salvaje” hasta los dos dípticos de “La corteza embrujada” I y II, y “Origen” I y II. El huracán de la inspiración religiosa alienta y sopla por los hemisferios de esta poesía telúrica, decidida en cada estrofa a tomar el cielo por asalto.

XVI

Obra de poeta, de alto y poderoso poeta, la de César Dávila Andrade está sellada por el ritmo, movida por el compás de una respiración profunda capaz de estremecer la prosodia y, en todo momento, alerta para seguir el impulso secreto de una armonía superior. El detective filológico puede rastrear las huellas o los ecos de Rubén Darío, Antonio Machado, José Asunción Silva o Julio Herrera y Reissig, para mencionar algunos, de Pablo Neruda y Baudelaire y antes de Dante, Omar Jayam o de los himnos sumerios, la poesía bíblica… Esas conexiones terrestres y celestes son las cortezas embrujadas de este bosque habitado por los dioses que entrevió el alto poeta ecuatoriano. Estas letras sólo aspiran a correr la voz de su ascua prodigiosa.

XVII

El ritmo corre como río órfico por debajo de la palabra de César Dávila Andrade, sea en el verso, la narración o el ensayo. La afirmación la he puesto a prueba leyendo en voz alta a mi esposa y a mí mismo algunas composiciones del poeta ecuatoriano, como “Hospital”, “Infancia muerta”, “Carta a la madre”, “La casa abandonada” o “Profesión de fe”, en verso; y en prosa: “En la rotación viviente del dodecaedro”. La lectura en voz alta de esas piezas llenó la habitación con su eco y dejó en el aire estremecido, como un prolongado tañido, la resonancia de sus vertiginosas sílabas.

XVIII

Agradezco a Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, que me haya extendido la invitación a poner en claro mi jubiloso y asombrado sentir leído en torno a la obra de Dávila Andrade, al igual que a Jorge Dávila Vázquez, su tutela y amistad, y a Vladimiro Rivas Iturralde, el primero que hace años me habló de este autor, como expreso al inicio de este acercamiento.

XIX

Bibliografía

César Dávila Andrade, Poesía, narrativa, ensayo, selección, prólogo y cronología de Jorge Dávila Vázquez; Bibliografía de Jorge Dávila Vázquez y Rafael Ángel Rivas. Caracas: Biblioteca Ayacucho, Vol. CXCI, 1993, 292 pp.

__________, El dolor más antiguo de la tierra. Antología poética, edición de Xavier Oquendo. Madrid: Visor de Poesía, Núm. 914, 2015, 195 pp.

__________, El vago cofre de los astros perdidos. Antología poética, selección y presentación de José Gregorio Vásquez C., ilustraciones de Bethania Uzcátegui. Caracas: Fundación Editorial El Perro y la Rana/Centro Editorial La Castalia, 2011.

Vladimiro Rivas Iturralde, César Dávila Andrade: el poema, la pira del sacrificio. Quito, Paradiso Editores, 2008.

Rocinante (revista, número especial por el centenario de César Dávila Andrade), núm. 119, septiembre 2018.

Guillermo Sucre, “El antiverbo y la verba”, en La máscara, la transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana. México, FCE, 1985, pp. 274-275.

Zona Franca. Revista de Literatura e Ideas (número especial de homenaje a César Dávila Andrade), año III, núm. 45, mayo de 1967.

* Texto leído el 12 de noviembre de 2024 en el XVII Congreso de la Asociación de Academias de la Lengua Española e incluido en César Dávila Andrade: antología e interpretación, recientemente publicado por la Academia Ecuatoriana de la Lengua.

1 Sobre Vladimiro Rivas Iturralde, véase su libro César Dávila Andrade: el poema, la pira del sacrificio. Quito, Paradiso Editores, 2008.

2 En “La fortaleza iluminada”, en Eugenio Montejo, Obra completa II, Ensayo y géneros afines, ed. de Antonio López Ortega, Miguel Gomes y Graciela Yáñez Vincentini. Valencia, Editorial Pre-textos, pp. 96-97.

3 Juan Liscano, “El solitario de la gran obra”, Zona Franca, no. 45, mayo de 1967, p. 4, citado por Jorge Dávila Vázquez en César Dávila Andrade, Poesía, Narrativa, Ensayo, Biblioteca Ayacucho, 1993, p. LI.

4 Adolfo Castañón, “El amo de los valles”, en La campana en el tiempo, 1970-2020 (Poesía, fábula y a veces prosa). México, UAS/UV/BUAP, 2023, pp. 748-752.

5 Guillermo Sucre, “El antiverbo y la verba”, en La máscara, la transparencia. Ensayos sobre poesía hispanoamericana. México, FCE, 1985, pp. 274-275.

6 Dávila Andrade vivió casi la mitad de su vida en Venezuela; se suicidó, a los cincuenta años, en Caracas el año 1967 (cita de Sucre).

Alberca techada

1.

Hay una línea móvil

entre el azul y el aire:

avanzo tras mi cuerpo

impermeable, horizontal,

una brazada tras otra,

sigo el camino de piedras

de mi respiración,

parcialmente entro,

salgo, la aguja

que zurce, invisible,

jalo el hilo,

la cuerda del canto

inaudible de la ballena:

al mismo tiempo

soy cordón y campana,

un corazón apenas formado

dentro del útero.

Estar en agua

me consuela

de todo lo que necesita consuelo.

2.

¿Y si me quedara aquí

adentro,

abajo,

donde el sonido se propaga

por un cuerpo distinto,

a escuchar mi sangre,

las voces que resuenan

afuera,

las sílabas que el cloro

embarra y borra?

Batisfera

1.

Le saca lustre a las cosas,

emergen otras rugosidades,

algo se encharca

hasta derramarse

cuando llueve y el sentido

de cada cosa

se alinea vertical;

bajo la lluvia

los colores salen

a la superficie del ojo,

colonias de hongos,

vapores de lo que no pensé

que fuera cálido,

se amortiguan las luces,

pierden filo las voces

mientras se va hundiendo

junto con la tarde

la única ventana iluminada,

mi cuarto

como batisfera.

2.

Las naranjas en el árbol,

planetas lejanos

que sólo divisan

entre la niebla

algunas aves

y yo

desde el faro,

el cristal

cóncavo,

el ojo de la ballena.

Adentro de la ballena

1.

La noche no es negra

sino de vidrio,

aunque sea de día

es un poco noche,

porque me cubre un cielo distinto.

El camino lácteo,

las vértebras que me indican

por dónde saldrá el sol.

2.

Si me quedo abajo

lo suficiente, en silencio

puedo ver crecer los lunares

en las hojas de los árboles,

los lunares del viento

al interior del viento.

3.

De pronto

una voz indefinida

bajo el agua.

Soy un mamífero desorientado

que sigue la manada de ondas,

algo me busca o estoy buscando

algo en el vibrar de sus cuerdas líquidas:

mis ojos torpes quieren

asir las imágenes del agua

como si fueran del aire.

Quisiera ver todo con la sorpresa

de abrir los ojos bajo el agua

pero no puedo

quedarme más,

tengo que irme.

Después de tres días

salgo,

reconozco mi verticalidad,

mi pertenencia al otro lado.

[Equívoco]

Obstinado

tachas del mapa

la algarabía de mi voz.

Mi cuerpo invisible es ahora un equívoco:

el flanco lodoso del musgo

y un olor a pólvora y mordaza.

A mis espaldas

un canto turbio se teje entre las hierbas

y las vocales del fuego me recuerdan la zozobra.

Parece que las heridas no son suficientes

porque el agua también afila sus puñales

y los entierra en mis alas ennegrecidas.

[Negación de la noche]

Eres polvo ahora. Silencio que se repliega entre los párpados, una honda herida que desaparece con la luz. Has caído más allá del fondo, has tocado el otro lado de tu desnudez. No hay forma de respirar, no existe el aire, sólo marañas que se enredan en la memoria de los pulmones y hacen de la asfixia un territorio. Cada una de tus partículas se adueña de su fragmento de oscuridad, del abrazo de la noche que pedía tu cuerpo. Conseguiste disolverte, desmigajar tus palabras, ceder ante el vacío. Sabes que los mordiscos de los gusanos no son una alucinación, pero hay algo fuera de ti que retumba y se niega a morir.

[Estrategia]

Para morir

hay que abrir la boca

y tragarse la pastilla del odio.

Cerrar los labios

para que se pinten de morado

y ungir las pestañas con un sello.

Para morir

hay que dejar que las palabras

se suiciden primero.

[Plegaria]

Madre del Desamparo

no traigas tus palabras húmedas

retira de la tierra tus ojos sedientos de barro.

Encadena a las nubes las partículas feroces

e impide que se confabulen con el hielo.

No envíes el agua interminable

que ayuda a germinar la herida

ni dejes que repique la tormenta

con su mordedura encarnizada.

Danos sólo el agua dócil

el canto de las gotas más esbeltas

y deja que la vida anide en el paisaje

sin que la muerte escarbe en las raíces.

[Avaricia]

los dientes hambrientos del ojo

Tristan Tzara

El ojo quiere hormiguear en otros territorios

morderlos con avaricia

degustarlos entre relámpagos.

Todo lo quiere el ojo:

reverberar bajo climas indomables

poblarse de perfumes de los mares antiguos

abrazar los latidos del bosque

hurgar entre las sombras de un álamo marchito

deshacer con su lengua los átomos de la niebla.

Flotar entre el trigo y los campos de hibisco

pestañear en paisajes incendiados

comprar meteoritos

llorar en compañía de los pingüinos

contemplar, contemplar, contemplar…

Danzar con los ríos

deslumbrarse con el ámbar y la saliva

desgajarse en el pavimento

ser estaño y silencio.

Y seguir pululando entre las gentes

tenderse en una azotea

reinar entre el esplendor de las ruinas

viajar camuflado entre semillas

dejarse arrastrar por el viento y las abejas

resfriarse entre los pinos

ser desobediente ante los gritos

perderse en el horizonte

subir a un rascacielos

[para lanzar todas las miradas posibles]

y luego desgranarse herido de cansancio.

¿Todo para qué?

Para humear dormido entre los vaivenes del cuerpo

gozar de los parajes cerrados de la sangre

y caer, caer, caer

en la noche que todo lo devora

ir cada vez más adentro

y contemplar el olvido

antes de hundirse en la desgracia.

Versiones de los poemas en quechua e inglés al español por el autor.

Madre Tierra

Gran Madre Pletórica

Gigantesca y Radiante Mujer

Eres setecientas veces siete millones

más grande que el humano, madre mía.

Burbuja celeste y cósmica

haz que me crezcan raíces de las tripas

para estar aferrado a ti, madre

porque he nacido sin raíces

he llegado huérfano a este mundo.

Los bosques

las hierbas medicinales

hasta la paja bravía

crecen aferrados a ti.

Crecen conociendo

de cerca tu grandeza.

Te conocen hace miles de millones de años

madre mía, esos tus hijos que no caminan.

En cambio, yo

soy trashumante

mago errante y solitario.

Madre mía, Pachamama

que brindas el alimento nutritivo y dulce

refugio, corazón de fuego, madre mía

desde hoy declaro:

Soy tu hijo,

ya no seré más huérfano

y de mis pies

del interior de mis intestinos

crecen ya estas raíces

que salen del presente

y llegan hasta tu gran y profundo corazón de fuego, madre mía.

Pachamamallay

Hatun Qhapaq Mamallay

Hatun Karay Munay Warmi

qanchis chunka veces qanchis millones aswan

hatunmi runamanta kanki, mamallay.

Burbuja celeste y cósmica,

wiksaymantaraq saphikunata lluqsirachimuy

allpaykiwan t’inkisqa kanaypaq, mama

mana saphiyuq paqarirqani

hamurqani wakcha kay mundoman.

Sach’a-sach’a

hampiq qurakuna

ichhuchakunapas

qanmanta

munaychata wiñakunku.

Hatun kayniykimanta yacharispa wiñakunku.

Llapan millones millonesnintin wataykimanta

yachaqkuna kanku, mamallay, sayasqa wawaykikuna.

Mana nuqa hinachu

puriq

purikuq sapallay mago.

Mamallay, Pachamama

hatun misk’i mikhuchiq

nina sunquyuq p’istuq mamallay

kunanmanta pacha nikuni:

Wawaykim kani,

manaña wakcha kasaqñachu

chakichaymantapas

wiksaypa ukhunmantapas

raphikunaqa wiñashanña

kaymanta pacha

hatun nina ukhun sunquykikama, mamallay.

Mamá África

Magnánima Reina, Mamá África

proveedora del sabroso alimento

ataviada con capas verdes.

Te ruego que me ayudes

estoy a un paso de volverme un criminal.

Estoy a punto de cortarle la cabeza a alguien

y bailar sobre su sangre.

No me gusta cómo me hablan, Pachamama

odio la manera en que me miran y se ríen

y me acuerdo una y otra vez de sus atrocidades históricas

así que

reaccioné.

Quise transformarlos en pájaros

quise cantar con ellos “asibe happy, sibemunye”

pero no escuchan.

Solo saben rezarle a Jesús con una mano levantada

y con la otra te torturan y te hacen

desaparecer.

Los odio tanto, Pachamama

que en mi mente les disparo saetas púrpuras de cristal todos los días.

He olvidado lo que me enseñaste

con tus palabras hechas de pájaros con armaduras azules

y cabras de oro destruyendo autos.

En Makhanda vi espíritus sin descanso atiborrando las lomas

ellos me susurraban al oído:

“Trae comida

el suelo está empapado en nuestra sangre

los maíces ya no crecen de esta tierra”.

Vete a la mierda, Rey de España

Vete a la mierda, Reyna Isabel

son todos ustedes criminales

y van a pagar bien caro.

Ustedes no son puros.

Su blanquitud es una mentira de la que estoy harto.

Me niego a perpetuar esas ideas.

En Perú decimos:

“No se come en frente del pobre”

pero ustedes tragan en

frente de gente famélica

gente que está famélica por culpa de ustedes

y de todas sus bromas políticas de mierda.

Les estaba gritando esas cosas, Madre Tierra,

completamente ebrio,

Madre Tierra.

¿Qué hago?

¿Cometo un crimen para hacer justicia?

Con tranquilidad

Madre Tierra me respondió a través de las aguas

del Río Mooi Rivier y me dijo:

Hijo mío, Hijo del Sol

Ya no llores, hijo mío

Mira

el mundo moderno

ahora descansa

sobre frágiles pilares de humo.

Ten un poco más de paciencia.

Y cuando ellos regresen

con su demencia exagerada

no los asesines

ya están muertos

mejor conviértete en una roca prehistórica

reconéctate

con la Cordillera de los Andes

y sigue tu camino.

No te preocupes, hijo mío

la justicia está llegando.

Los criminales se autodestruirán dolorosamente

tu locura se hará calma

y el territorio robado

será devuelto

al futuro.

Mama Africa

Hatun Ñust’a Mama Africa

Sumaq T’anta Mikhuna Mast’ariq

Q’umir p’achayuq mamallay.

Please help me

‘cause I’m about to commit a crime.

I’m about to cut somebody’s head

to dance on their blood.

I don’t like the way they talk to me, Pachamama

I hate the way they stare at me and laugh

and I keep on remembering their historical

atrocities.

So

I reacted.

I wanted to change them to birds

I wanted to sing “asibe happy, sibemunye” with

them

but they can’t listen.

All they do is pray to Jesus with one hand raised

and with the other they torture and make you

disappear.

I hate them so much, Pachamama

in my mind I shot them with purple crystal

arrows every day.

I have forgotten what you have taught me

with your words

of blue-armored birds

and golden goats destroying cars.

In Makhanda I saw restless spirits crowding

the hills

they whispered to me:

“Bring food here

the soil is soaked with our blood

crops no longer grow from this land”.

Oh, fuck you King of Spain

Oh, fuck you Queen of England

Y’all criminals

and you gonna pay dearly for your crimes.

You are not pure.

Your whiteness is a lie I’m sick of

and I refuse to perpetuate your mindset.

In Peru we say: “never eat in front of the hungry”

but you keep on eating in front of starving people

people who are starved because of you

and all your fucking political jokes.

I was screaming those things at them,

Pachamama, wasted as hell, Pachamama.

What do I do?

Must I commit a crime to make justice?

Calmly

Pachamama replied to me through the waters of Mooi Rivier and said:

Wawallay, Intiq Churin.

Amaña waqayñachu, wawallay.

Look

Modern world now rests

on fragile pillars of smoke.

Be a little more patient.

And when they come to you again

with their exaggerated dementia

don’t try to kill them,

they are already death,

instead become a prehistoric rock

rejoin the great Andean mountains

and move on.

Don’t worry, wawallay, justice is coming.

The criminals will painfully destroy themselves

Your madness will become calm

and the stolen land will be given back

to the future.

Huayno experimental Nro. 5

Mírate tu carita. Mírate bien a los ojos. ¿Puedes ver las

Estrellas dentro de tus ojos? ¿No puedes verlas, papá? Esa

pequeña y luminosa Estrella azul es nuestra casa. Ella es

nuestra Mamá grande. ¿Escuchas los carros? ¿Escuchas el

andar del río? El corazón de todos los seres humanos canta.

Todos los pájaros cantores existen. Hasta los Apus están

bailando. Todas nuestras sonrisas. Toda nuestra profunda

tristeza en esa pequeña y luminosa Estrella azul.

Ikpirimental waynu taki Nro. 5

Uyachaykita qhawakuykuy. Ñawichaykitapas

allinta qhawakuykuy. Chay ñawichaykipi

Quyllurkunatachu rikushanki? Manachu

Quyllurkunata rikunki, papá? Chay huch’uy,

k’anchaq, anqas Quyllurchallaqa wasinchismi.

Paymi Hatun Pachamama, mamallay.

Karrukunatachu uyarishanki? Mayukunaq

puriynintachu uyarishanki? Llapan runakunaq

sunqun takirishan. Llapan takiq pichinkukuna

kawsakushanku. Apukunaraq tusukushanku.

Llapan asiyninchismi. Llapan ukhu

llakiyninchismi chay huch’uy, k’anchaq, anqas

Quyllurchallapi.

Huayno experimental Nro. 3

El viento sopla en tu cabeza y hace bailar tu cabello,

cargador del mundo. Y mi corazón, no mira a nadie más.

Tú bailas, fumas, bebes chicha sin darte cuenta de mí. Dios

escucha con alegría las canciones de huayno. Y tú, que

cargas el mundo en la espalda, eres como una hermosa

canción de huayno. Ven, regresa, abrázame otra vez, como

las nubes abrazan a los Apus.

Ikpirimental waynu taki Nro. 3

Umachaykipi wayra phukun, chukchachaykita

tusurichispa, tiqsimuyu q’ipiq. Sunquytaq

qanllata qhawasunki. Qan tusunki, pitanki,

aqhata ukyanki, mana nuqata riparawaspa.

Diosninchisqa waynu takikunata kusisqalla

uyarin. Qantaq huk munay waynu taki hina

kanki, tiqsimuyu q’ipiq. Hamuy, kutimuy, huk

kutitawan marq’arikuway, phuyukuna Apukunata

marq’arikusqanmanhina.

Desde donde podamos ver la luna

Ojitos donde caen las estrellas

vamos a fumar hasta el amanecer

hasta el amanecer

donde podamos ver la Luna.

Ojitos donde caen las estrellas

vamos a tomar hasta el amanecer

hasta el amanecer

donde podamos ver la Luna.

Pero no vayas a asustarte

de lo que puedo volar

de lo que yo puedo amar.

Pero no vayas a asustarte

de lo que wa despegar

de lo que yo puedo ver

ayayay, de lo que yo puedo ver.

Hablado:

En tus ojitos frutales

estrellas y luceros podrían caerse

por eso, cuida bien tus ojitos

de capulí.

Desde donde vemos la Luna

cuate mío que hace caer a los astros

aquí te digo: Adiós, adiós

aquí te digo: Adiós, adiós.

Ayayayay, adiós.

Ayayayay, adiós.

Fuga:

Puma negro

Clavel azul

Galaxia de 7 colores

Hoja de coca

Potro azulino

Planeta de 7 colores (Bis).

Puma negro

Clavel azul

Galaxia de 7 colores

Hoja de coca

Ave azulina

Planeta de 7 colores (Bis).

Killa qhawana pata

Killa qhawana pataman

qoyllur urmana ñawicha

haku ukyaq, illarinankama

illarinankama.

Killa qhawana pataman

qoyllur urmana ñawicha

haku, pitaq, illarinankama

illarinankama.

Amayá mancharinkichu

de lo que puedo volar

de lo que yo puedo amar.

Amayá mancharinkichu

de lo que wa despegar

de lo que yo puedo ver

ayayay, de lo que yo puedo ver.

Hablado:

Ñawi ruruchaykipi

ch’askakuna, qoyllurkuna urmayunman.

Chayrayku, cuida bien tus ojitos

de capulí.

Killa qhawana patapi

qoyllur urmachiq papicha

nishayki: tupananchiskama,

tupananchiskama.

Nishayki: tupananchiskama,

tupananchiskama.

Ayayayay, tupananchiskama.

Ayayayay, tupananchiskama.

Fuga:

Yana pumacha

Azul clavelcha

7 colores galaxia

Hoja de coca

Potro azulino

7 colores planeta (Bis).

Yana pumacha

Azul clavelcha

7 colores galaxia

Hoja de coca

Ave azulina

7 colores planeta (Bis).

* Poemas provenientes de Paraíso Tropical Andino, Lima, Pesopluma, 2023.

Los poemas nuevos, aseguró George Steiner, no son más que viejos poemas momentáneamente olvidados.

Mucho antes que él, el poeta Heinrich Heine, creador del movimiento La Joven Alemania, había afirmado que “la literatura es la gran morgue en la que cada uno busca los muertos que ama”.

Estas frases sugieren, por lo menos, tres cosas: que la página en blanco no existe (su faz está siempre llena), que la escritura se alimenta del eterno retorno de lo antiguo, y que nos relaciona en forma directa con aquello que en el ser no es nuestro.

Las musas no serían, en ese sentido, otra cosa que la tradición: una suma de recuerdos culturales, de estratos arcaicos que circulan por debajo de los textos actuales.

La escritura de Anne Carson lo supo desde siempre: no hay progreso en el arte; lo que se busca es siempre la noche originaria. Aclárese que el origen convive con el devenir histórico y no cesa de operar en él, del mismo modo que el embrión continúa actuando en los tejidos del organismo maduro y el niño en la vida psíquica del adulto.

Esta relación atípica que se establece con el propio tiempo, adhiriendo a él a través de un desfasaje, es lo que Giorgio Agamben llamó lo contemporáneo. Obras contemporáneas serían, en su visión, aquellas que trabajan en contra de su propio tiempo para ser después, paradójicamente, su tiempo mismo.

El desafío es grande.

Hay que poder admitir “lo intempestivo”, aceptar esa luz que se aleja infinitamente de nosotros, bajo la forma de un “demasiado pronto” que es también un “demasiado tarde”, de un “ya” que es también un “no aún”.

El texto que sigue —“Desprecios. Un estudio de pérdidas y ganancias en Homero, Moravia y Godard”— no puede ser más pertinente en este sentido.

Carson lo incluyó en Float (2016), un conjunto de 22 textos que ella llama performances, como antes llamó tangos a algunos de sus poemas, donde se ocupa de temas tan dispares como la “indignación gramatical” de Hegel, la impenetrabilidad de la prosa de Gertrude Stein o la “anarquitectura” de Gordon Matta-Clark. Se trata de una serie de artefactos verbales donde la autora lleva hasta el paroxismo su técnica del montaje transgenérico, mezclando el cine con Yves Klein y Lou Reed, la ópera con Yves Klein y Casandra, Homero con Godard, Moravia y Brigitte Bardot. Y donde prueba, si hiciera falta, que nuestras ideas sobre el amor o la muerte, el coraje o la ambición, la injusticia o el desconcierto ante las iniquidades del mundo, no difieren demasiado de las que tenían los griegos de la Hélade. “Lo moderno —escribió en el mismo sentido la crítica francesa Marthe Robert— no es una cuestión de edad.”

La frase recuerda —contra el apuro de las modas— que el arte es y ha sido siempre un palimpsesto (una constante “decreación”, como diría Simone Weil), y que la calidad de una obra suele coincidir con la profundidad de campo de sus referencias.

También recuerda que la literatura es el único lugar donde podemos no ser contemporáneos sino de la humanidad, situarnos en silencio frente a la totalidad del ser.

Nacida en Toronto en 1950, graduada en Filología Clásica, y residente en Nueva York, Carson es uno de los nombres clave de la literatura anglosajona actual.

Con La belleza del marido, subtitulado como “un ensayo ficticio en 29 tangos”, obtuvo el Premio T. S. Eliot de Poesía, concedido por primera vez a una mujer.

—María Negroni

*

Desprecios

Un estudio sobre pérdidas y ganancias en Homero, Moravia y Godard

“¡Sos un vendido!”, gritó el hombre, luego se levantó y le dio una trompada en la nariz a Mike Kelley. La sala quedó muda. Un guardaespaldas se interpuso. Berlín: inauguración de la instalación Kandors de Mike Kelley en la Jablonka Galerie, noviembre de 2007. Nadie sabía quién era el hombre. Las inauguraciones de arte están llenas de sospechosos.

¿Qué significa ser un vendido hoy en día? ¿Hay alguna diferencia entre vender y venderse? Es una frontera muy fina. A Homero le interesaba esa frontera: la pone a prueba, la cuestiona y juega con ella en su Odisea, al igual que Alberto Moravia en su novela basada en la Odisea (Il Disprezzo, 1954) y Jean-Luc Godard en una película basada en la novela de Moravia (Le Mépris, 1963). Tanto la novela como la película se traducen al inglés como Contempt. Es una palabra dura. ¿Qué resonancia tendría en Homero?

Homero se ganaba la vida como bardo. Los historiadores creen que algunos personajes de la Odisea, literalmente cantan para ganarse la vida, dándonos una idea de lo que pudo haber sido su vida: por ejemplo, Femio, que aparece como poeta profesional en casa de Odiseo. El nombre de Femio significa simplemente “Contador” o “Contador de historias”. Su función es entretener a la compañía en la cena de cada noche inventando historias y canciones. A cambio, recibe alojamiento, comida, bebida y honores. He aquí un pasaje del primer libro de la Odisea en el que el hijo de Odiseo, Telémaco, instruye a Femio sobre cómo complacer a su público:

Sabes que la canción más honrada y alabada entre los hombres

es la que suena totalmente nueva a los oídos de los oyentes.

(1.351-55)

Homero también debió de sentir esa presión —la de idear un poema épico que sonara totalmente nuevo a un público que había adorado su anterior bestseller—. La Ilíada era una historia de guerra como ninguna otra. Así que Homero hizo de la Odisea una epopeya de posguerra. Idealiza la supervivencia en lugar de la muerte y presenta a Odiseo, un héroe para quien la supervivencia carece de sentido a menos que sea beneficiosa. Odiseo es un héroe de la adquisición. Podría haber llegado a casa tras la guerra de Troya en un mes y medio, pero viaja por el mundo durante diez años, solicitando hospitalidad y regalos a todos los que conoce. Hay una extraña escena en la Odisea, libro 19, en la que el propio Odiseo explica este comportamiento a su esposa. En este punto de la historia, Odiseo ha llegado por fin a su hogar en Ítaca y está hablando con su mujer, Penélope. Sigue disfrazado y le cuenta que se ha encontrado recientemente con su marido, Odiseo:

De hecho, tu Odiseo habría llegado a casa mucho antes…

pero le parecía más provechoso

ir a muchas tierras adquiriendo cosas.

Porque Odiseo sabe de ganancias más que el resto de los mortales…

nadie vivo podría rivalizar con él en esto.

(19.283-86)

Penélope no enarca una ceja. Conoce a su marido, conoce el sistema económico en el que participa. Odiseo es un aristócrata propietario de tierras, esposa y esclavos dentro de una economía aristocrática muy controlada, basada en la reciprocidad y el intercambio de regalos. Se trata de una sociedad de nobles que se reparten su riqueza: las fiestas, los favores, los regalos y la hospitalidad mutuos sirven para reafirmar su propio estatus nobiliario. Los aristócratas se esfuerzan por distinguir esta riqueza de clase alta, que es honorable, de la ganancia de los comerciantes o el beneficio comercial, que no lo es. Los aristócratas dan y reciben regalos, no compran ni venden mercancías. La distinción es a la vez física y metafísica. Los regalos no se miden, no se calculan ni se tasan; la ganancia no es lo que cuenta. Para emplear los términos de Marx, una mercancía es un objeto alienable intercambiado entre dos comerciantes mutuamente independientes: su relación es impersonal y termina con la transferencia de los bienes en cuestión. Un regalo es un objeto inalienable intercambiado entre dos agentes que reconocen una dependencia recíproca: de lo que se trata es de endeudarse. Regalo y mercancía representan dos nociones distintas de valor, encarnadas en dos conjuntos diferentes de relaciones sociales. Ambos conjuntos deberían excluirse entre sí. De hecho, histórica y psicológicamente, comparten una frontera muy fina y a veces se solapan, aunque el profundo conservadurismo de una economía del regalo tiende a defender ferozmente esa frontera.

En la dicción de Homero, pues, la riqueza aristocrática —la materia del intercambio de regalos— adopta la forma de un tesoro o keimêlion, palabra griega que procede del verbo keimai, que significa simplemente “yacer, estar situado o estar en un lugar”. El sustantivo keimêlion se define como “algo guardado o atesorado”, por ejemplo, algo que su dueño no necesita utilizar para su supervivencia. El keimêlion en la poesía épica suele ser de bronce, hierro, oro, plata, telas finas o a veces mujeres; estos objetos de tesoro tienen algún uso directo y dan placer estético, pero su verdadera importancia reside en su riqueza simbólica o la riqueza del prestigio. Tienen un valor económico definido y sin embargo están, en cierto sentido, más allá del precio.

Así pues, en teoría, Odiseo no vaga por el mundo durante diez años acumulando cosas por motivos de avaricia o codicia; lleva cosas preciosas a casa para poder guardarlas como tesoro o regalarlas. Sin embargo, como observará cualquier lector sagaz de la Odisea, la propia práctica económica de Odiseo difiere un tanto de esta teoría. Es cierto que habita en un orden económico en el que los parámetros están establecidos y las reglas son claras, pero le gusta poner a prueba esa finísima frontera. Más que ningún otro héroe de la epopeya antigua, Odiseo parece disfrutar jugando con el sistema de intercambio de regalos.

Nada de esa ironía distingue al héroe de la novela de Moravia, Il Disprezzo, ni a la versión cinematográfica de Godard, Le Mépris. Ambos Desprecios cuentan la historia de un escritor que carece totalmente de sentido del humor. Se llama Riccardo. Es contratado por un gran productor de cine estadounidense para que escriba el guión de una película sobre la Odisea de Homero. Riccardo es culto, narcisista y neurótico con el dinero. Ha aceptado el trabajo de guionista porque necesita pagar un departamento que compró para su mujer, pero siente que el trabajo está muy por debajo de él. Se refiere a la escritura de guiones como “un mero parche”, califica a su existencia de “manchada y lisiada” y dice del guión: “ahora tendré que someter a la Odisea a la masacre habitual, reducirla a una película”. Mientras trabaja en esta masacre, su matrimonio se desmorona. Al final de la historia, la mujer de Riccardo se marcha con el productor americano en su auto deportivo y muere en un extraño accidente de tráfico.

Tanto la novela como la película terminan trágicamente. La Odisea de Homero, en cambio, no. Lo que salva a Odiseo de la tragedia es, por un lado, su actitud económica —esa combinación de juego e ironía que Homero resume diciendo que Odiseo es “alguien que sabe de ganancias”— y, por el otro, el hecho de que ama de verdad a su esposa. De hecho, creo que pueden ser las dos caras de la misma moneda. Pero consideremos a las esposas.

La esposa de Riccardo en la novela de Moravia es Emilia, una feliz ex mecanógrafa, que en nada se parece a su marido en educación, intelecto o sensibilidad moral —como él nos recuerda con frecuencia (él es el narrador de la novela)—. En lugar de conversación, Riccardo le dedica largos párrafos de autoanálisis, a los que ella reacciona con una mirada ausente o simplemente abandona la habitación. La trama de la novela gira en torno al misterioso desprecio que Emilia empieza a sentir hacia Riccardo poco después de que éste acepta el trabajo de guionista. Se muestra fría, decide que duerman en habitaciones separadas y, tras nueve capítulos de incesante interrogatorio, admite que ya no lo quiere, que en realidad lo detesta. Él analiza esto durante el resto del libro. Al final decide que la ofendió la primera vez que fueron a cenar con el productor al dejar que éste la llevara al restaurante en su auto deportivo mientras él, Riccardo, los seguía en un taxi. Emilia debió de suponer, razona, que su propio marido la estaba prostituyendo ante el americano como parte de su contrato de guionista. Como si Odiseo hubiera vuelto a casa y hubiera dicho a los pretendientes que hicieran lo que quisieran con Penélope. No está claro si debemos creer o no esta explicación del desprecio de Emilia. Es sólo una de las hipótesis que plantea Riccardo, y Emilia está de acuerdo con cada una de ellas. Sus motivos, sus verdaderos deseos, sus profundidades psíquicas permanecen opacas para el lector hasta el final de la novela. Según Riccardo, ella es una persona totalmente indiferente al autoconocimiento. Del accidente que acaba con su vida, Riccardo dice: “Murió sin saberlo”.

Esta persona inescrutable es interpretada en la película de Godard por Brigitte Bardot, una elección de casting que cambió ciertos cocientes de la historia y la producción. Bardot resultó ser (Proust describe así a su personaje Odette) “un halo de problemas”. No sólo porque era rubia (la Emilia de la novela es morena), sino porque costaba cinco millones de francos, la seguían paparazzi por todas partes, la custodiaban guardaespaldas, y representaba para la Francia de ese momento una definición consumada de lo femenino, Brigitte Bardot desvirtuó la historia, al tiempo que garantizó su éxito de taquilla. Godard necesitaba un éxito de taquilla. Sus dos últimas películas habían sido un fracaso y nadie podía decir por entonces hacia dónde se dirigía la Nueva Ola francesa. A Godard no le gustaba que se dirigiera a Hollywood y a los valores de producción de Hollywood, pero cuando se enfrentó a Brigitte Bardot, asumió todas las complejidades y compromisos de una película de gran presupuesto. Tuvo que cambiar sus métodos y ceder autoridad a un productor estadounidense llamado Joe Levine. Su situación era extrañamente análoga a la del pobre Riccardo de la novela de Moravia: Oscar Wilde habría admirado el modo en que el arte usurpó el lugar de la vida en este caso. Pero, ¿no fue también Wilde quien dijo: “La única manera de librarse de la tentación es ceder a ella”? Godard cedió tan completamente a la tentación del cinemascope que, al hacer su película, la transformó en un espectáculo de compromiso. Más allá de las objeciones éticas que puedan hacerse a la novela, el film Le Mépris celebra su propia venta con un espíritu de astucia autocomplaciente que enorgullecería a Odiseo. Godard es un hombre que sabe de ganancias. Es un artista capaz de crear, a partir del tema de la ganancia, un imaginario épico. Y cuando coloca a Brigitte Bardot en el centro del filme, es consciente de su acceso a otro nivel económico.

Pero volvamos por un momento a Odiseo y a la cuestión de cantar para cenar. Las mejores cenas de Odiseo en la Odisea son las tienen lugar en la isla de Calipso, en el Libro 5. Calipso es una diosa menor que vive en su isla. Calipso es una diosa menor que se enamora de Odiseo y lo retiene durante varios años en contra de su voluntad. Odiseo está fascinado durante la primera semana, aburrido durante la segunda y, poco a poco, sumido en una especie de desesperación que podría calificarse de económica, si tomamos en cuenta que Homero la enmarca en cuestiones de oferta y demanda. La isla de Calipso es mágica, satisface todas las necesidades de comida, bebida, ropa, sexo, compañía o conversación. Él sólo tiene que ofrecer su yo como moneda. Todo su ser. Calipso quiere a Odiseo en cuerpo y alma. Quiere todo de él —físico, emocional, moral y verbal—, quiere la obra de arte que él ha hecho de su propio ser humano. Y lo quiere para siempre: promete inmortalizarlo. Cuando él rechaza la transacción, ella queda desconcertada. ¿Por qué abandonaría alguien un paraíso de consumo en el que podría vivir eternamente con una divinidad deslumbrante? La respuesta de Odiseo es: “Sé que eres una diosa y que eres más grande y más hermosa que mi esposa, porque eres inmortal y no tienes edad, mientras que ella es una simple mortal. Sin embargo, prefiero a Penélope. Y lo que anhelo es el día de mi regreso”. La respuesta de Odiseo establece un cálculo. Compara los infinitos días y los infinitos placeres de Calipso con el único día de su regreso a casa y los mortales atractivos de su esposa. El infinito sale perdiendo.

Ni Odiseo ni Homero nos dicen nunca exactamente de qué carece el infinito, es decir, no tenemos una descripción objetiva de Penélope. No sabemos si es morena o rubia. Odiseo no detalla en ninguna parte las cualidades que la hacen más deseable que a una diosa. Lo que queda claro en las etapas finales del poema, cuando marido y mujer se involucran en la llamada “escena de reconocimiento” que se extiende desde el libro 17 (donde Odiseo aparece disfrazado en casa de Penélope) hasta el libro 23 (cuando ella cae llorando en sus brazos y lo llama por su nombre), es que estos dos son el uno para el otro, tanto en ingenio como en ambigüedad. A ella la vemos, a lo largo de esos seis libros, seducirlo con la simple táctica de no dejarle saber nunca lo que está pensando. En una serie de tentadoras interacciones —ella le ofrece ropa, comida, un baño, una cama en el patio y varias conversaciones profundas— sin que nunca sepamos si lo ha reconocido o no. Los eruditos todavía no se han puesto de acuerdo sobre cuál es el momento del poema en que ella decide que Odiseo es Odiseo y debe darle la bienvenida a casa. El poder de Penélope es el poder del significado retenido. Así también Emilia, la esposa de la novela de Moravia, le parece a su marido, Riccardo, un conmovedor lugar de ambigüedad. No puede asirla. Como es “sólo una mecanógrafa”, lo atribuye a que está mal educada, corrompida o (como él dice) “inconsciente” de su propia vida interior. Nunca descubrimos si esto es cierto; el carácter de Emilia siempre está fuera de foco, desde de la lente exasperada de Riccardo. Por momentos se vuelve tan inasible que se desmorona ante sus ojos. Así describe Riccardo cómo cambia su rostro cuando discuten:

Me miró… Noté entonces una peculiaridad que ya conocía; su bello, oscuro y sereno rostro, tan armonioso, tan simétrico, tan compacto, sufría, a pesar de la irresolución que hendía su mente, un proceso casi, por así decirlo, de decadencia: una mejilla parecía haber adelgazado (pero no la otra), su boca ya no estaba exactamente en el centro de su rostro, sus ojos, desconcertados y sombríos, parecían desintegrarse dentro de sus órbitas como dentro de un círculo de cera oscura…

Cuando lo leí por primera vez, este pasaje me pareció horripilante y Riccardo un tipo bastante raro. Pero, pensándolo mejor, se me ocurrió que él y su actitud habrían sido perfectamente coherentes en la Grecia homérica. Grecia no era sólo una cultura patriarcal, sino también ginefóbica, cuyas pesadillas solían fantasear con la mujer como un contenido sin forma. Existen abundantes pruebas antiguas, procedentes de escritos médicos, filosóficos y jurídicos, así como de la literatura, de que la mujer era considerada una criatura con límites inestables, sin suficiente poder para controlarlos. La deformación es su marca. Se hincha, se encoge, gotea, se perfora, se desintegra. Pensar en el ciclo vital femenino, con sus sangres, sus penetraciones, sus embarazos, sus cambios de forma. Pensar en los monstruos de la mitología griega, que en su mayoría son mujeres con límites desquiciados, como Escila, Medusa, las Sirenas, las Arpías, las Amazonas, la Esfinge. El autocontrol es una virtud —física, mental y moral— que, en opinión de los antiguos, de la que las mujeres carecen. Para alcanzar forma o consistencia, la hembra debe someterse a la regulación y articulación del varón.

Por eso no es de extrañar que ni siquiera la muerte acabe con la incoherencia de Emilia. La novela de Moravia tiene un desenlace muy extraño en el que, inmediatamente después del accidente de tráfico que acaba con su vida, la esposa se le aparece de nuevo al marido como un fantasma, mantiene con él una larga conversación, y finalmente se evapora. Después, él no puede decidir si esto sucedió realmente. Dice:

Así que en la muerte como en la vida no había verdadera conformidad. Y nunca sabría si ella era un fantasma o una alucinación o un sueño o tal vez alguna otra ilusión. La ambigüedad que había envenenado nuestra relación en vida continuó incluso después de su muerte.

A diferencia de Odiseo, que se enamora de su esposa por segunda vez porque es perfectamente incognoscible, y de quien podría decirse que abandona a una diosa porque encuentra en la mortalidad de Penélope el afrodisíaco definitivo, Riccardo siente resentimiento y envidia frente a Emilia tanto por su muerte como por su falta de forma. Pero en el último párrafo de la novela se le ocurre un curso de acción plausible. Escribirá su historia, escribirá de hecho esta misma novela. Capturará el halo problemático de Emilia dentro de las medidas de su prosa. Después de todo, ella no es incontenible —él puede contenerla en sus frases. Ella no está más allá del precio —él la convierte en parte de su propia transacción con la inmortalidad poética. Él la vende.

Cuando Jean-Luc Godard se propuso repetir esta transacción y capturar a esta mujer fantasmal en su película El Desprecio, le resultó difícil. En una entrevista de 1963, Godard explica por qué no consiguió transformar a Brigitte Bardot en la Emilia de la novela de Moravia. “Bardot —dice— es un bloque. Hay que tomarla como un bloque, toda entera, por eso es interesante”. Interesante es la palabra clave. He leído la novela de Moravia cuatro veces y no puedo arreglármelas para encontrar interesante a Emilia. Tal vez ha sido la intención de Moravia hacer que la interpretación de la mujer que hace Riccardo la aplaste como una moneda atropellada por el tráfico. Mientras que en la película, cuando el bloque Bardot se apodera del personaje, su ambigüedad se amplifica para desarrollar una profundidad, una individualidad, una carnalidad que nunca alcanza en el libro. No es realmente Emilia, es diferente y más. Tiene además algo importante en común con la esposa de Odiseo: al igual que Penélope, Bardot es un secreto. Sigue siendo un secreto. No puedo analizar esto. Daré un ejemplo de cómo funciona en la película —de cómo ella y Godard colaboran para que eso funcione, para mantener su secreto.

Había una cuestión crítica de ganancias involucradas. Oscar Wilde de nuevo: “Tanto la moral como el arte requieren que se trace una línea en algún lugar”.1 Cuando rodó la película, Godard había trazado una línea en el cuerpo de Bardot; no lo explotó. Hay una escena en la bañera, pero en ella aparece tumbada con un libro muy voluminoso de crítica cinematográfica (sobre Fritz Lang) que oculta sus partes íntimas. Cuando el productor estadounidense Joe Levine vio el primer corte de El desprecio, se volvió loco. Se sintió engañado y exigió desnudos. Estaba decidido a sacar sus cinco millones de francos de ese cuerpo. Godard añadió una escena al principio de la película, antes de los créditos. Muestra a una Bardot desnuda tumbada en una cama con un hombre a su lado. Están hablando. Ella le pregunta si le gusta su cuerpo. Detalla cada parte de su cuerpo. “¿Te gustan los dedos de mis pies? ¿Te gustan mis rodillas? ¿Te gusta mi culo?”, le pregunta. “¿Qué te gusta más, mis dedos del pie derecho o del izquierdo? ¿Mi rodilla derecha o mi rodilla izquierda? ¿Mis pechos o mis pezones?”. Mientras tanto, la cámara recorre su cuerpo, deteniéndose sobre todo en su culo. El hombre responde solemnemente a cada una de sus preguntas y finalmente dice: “Te amo totalmente, tiernamente, trágicamente”. A lo que Bardot, con majestuosa ambigüedad, responde: “Yo también” y la escena termina.

Bardot interpreta esta escena sin ningún desprecio. Sus gestos son sencillos, transparentes; su tono de voz, tranquilo y banal; su actitud, inocente como el agua. Y de alguna manera, desde el centro puro de esta exposición total e impuesta de sí misma, desaparece. Incluso cuando se pone a la venta, dedo a dedo y pezón a pezón —ante el juicio masculino, ante la cámara de Godard, ante la mirada del espectador—, elude la transacción. Se convierte en algo exorbitante, como debe ser un secreto. Como debe ser un regalo. Nunca podríamos pagarla.

Y a partir de ese momento es la suave dueña de cada escena. Con mucho, mi táctica favorita es el gesto de envoltura. Creo que hay tres momentos en la película en los que Bardot se pone un bata. En cada uno de los casos, se encoge de hombros, se ciñe el cinturón alrededor de la cintura, lo aprieta con ambas manos y abandona la escena. Es estupendo. Se envuelve y se va. Gana. Cada vez que hace esto, gana la película. ¿Eres algo innatamente ilimitado? le pregunta el film a Bardot y ella, en lugar de responder, se envuelve en lo ilimitado y se va.

Brigitte Bardot es la heroína de esta epopeya. Por fin es ella la que sabe de ganancias. Desde el primer plano, se presenta como un keimêlion, como un tesoro guardado, y parece capaz de retener e imponernos la sensación de que este keimêlion es exorbitante, un regalo sin precio. Como Odiseo, tiene el poder de poseerlo o de regalarlo. Y en colaboración con Godard consigue hacernos creer que la ganancia, para quien la conoce, puede tener un rostro trascendente o al menos un culo trascendente.

Versión al español de María Negroni y Federico Barea.

Bibliografía

Bersani, L. y Dutoit, U. Forming Couples: Godard’s Contempt. Oxford: Legenda, 2003.

Dougherty, C. The Raft of Odysseus: The Ethnographic Imagination of Homer’s Odyssey. Oxford: Oxford University Press, 2001.

Finley, M. The World of Odysseus. Nueva York: New York Review Books, rev. 1977.

MacCabe, C. Godard: A Portrait of the Artist at Seventy. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux, 2004.

Moravia, A. Il Disprezzo. Milán: Bompiani, 1954.

____________. Contempt (trad. de Angus Davidson). Nueva York: New York Review Books, 1999.

Mussman, T. (ed.). Jean-Luc Godard: A Critical Anthology. Nueva York: E.P. Dutton, 1968.

1 En realidad fue G. K. Chesterton el autor de la frase, pero cuando escribí el ensayo, pensé que había sido Wilde y vaya que hubiera querido que así fuera.

No digas

No lo conozcas

Conoce a alguien

No ames

Ama a alguien

No te vayas

Ve a algún sitio

No lo hagas

¡Ay, sin querer lo hice!

Esa es la condena divina

recibe este pecho al que fuiste confinada y…

Desde dentro de su jaula

mira y mira las estrellas y la luna

No pienses

lo escribo y hago una nota por los barrotes de la ventana.

Seguramente desde que nací

no debía ser mi existencia

No nazcas

existencia

No digas

¿palabras soy? ¿Yo…?

言ってはいけない

会ってはいけない

ひとに会って

愛してはいけない

ひとを愛して

行ってはいけない

ところに行って

やってはいけない

ことをやってしまいました

その天罰を

受けて閉じ込められた胸の

檻の中から

月を見たり星を見たりして

思ってはいけない

ことを窓の格子に書き付ける

きっと産まれた時から

いけない存在の

産まれてはいけない

存在の

言ってはいけない

ことばですか わたしは

Transitándome

En los bordes del sueño

hay un campo de cañaverales

y más allá de aquel campo de cañaverales hay neblina

puedo mirar la niebla espesa

ahí de vez en cuando

emergen fantasmas.

Viaje al norte

a los campos de cañaverales e

incluso dentro de los sueños

me decido

he entrado

en los cañaverales he percibido

mi corazón latiendo

removiéndome las espeluznantes hojas

al interior del terreno fangoso

mientras se come mis pies

me apresuro a despertar

y doy la vuelta.

Sólo estoy dentro de los cañaverales

y es por eso

y muchas cosas más

que hay pisadas

confundida dudando

regreso

durante años

y los rastros de mi corazón

voy siguiendo.

Pero

antes de despertar

debo de mirar atrás

no hay ninguna forma de podar

el campo de cañaverales que se va extendiendo

y colgando más allá de mis anhelos

hay un puente de niebla.

Algún día seguramente seré fuerte:

estarán soplando los vientos del sur

y cruzaré los campos de cañaverales de mis sueños

y más allá del puente de niebla.

En ese momento

si no confío

se esfumará

el añorante puente de fantasmas

en ese momento

si no confío

me voy a caer

del escalofriante puente de mí misma

y lo cruzaré sólo para verte

sin mirar me transito

sin mirar me transito.

Yo sin pies

transito a través de aquella niebla

apunto hacia todos aquellos cañaverales a la vez

y los atravieso directo hacia ti, cruzo:

transitándome.

私を渡る

夢の果てに

葦原がある

葦原の向こうは霧

濃い霧がかかって

時折そこに

幽霊が立つ

北の旅は

葦原までと

夢のなかでも

決めていて

入ってしまった

葦原に気づくと

心臓が鳴る

こわい葉群を掻き分け

ぬかるむ地面に

足を取られながら

目覚めへ急いで

引き返す

葦原のなかには

だから

おびただしい

足跡がある

戸惑い ためらい

引き返す

何年分もの

心のあとが

ついている

でも

目覚める前に

必ず振り返るので

苅り取られることのないまま

拡がる夢の葦原

その先の憧れにかかる

霧の橋よ

いつかきっと強い

南風が吹いて

夢の葦原を越える

その先の霧の橋を渡る

その時

信じなければ

消えてしまう

さびしい幽霊橋を

その時

信じなければ

落ちてしまう

おそろしい自分の橋を

君に会いたい一心で渡る

見たことのない私が渡る

見たことのない私を渡る

足のない私が

霧のなかを渡る

葦原の一斉に指さす

君に向かって渡る、渡る、

私を渡る。

Mañana comienza la guerra

Todos los días

me voy en un tren repleto

por la gente y a la gente

dejé de darle importancia.

En internet

el panel de noticias repleto:

por los corazones y a los corazones

dejé de darles importancia.

Muertes por abuso infantil y

el porcentaje de suicidios

por la vida y a la vida

dejé de darle importancia.

Me preparo

eso

es exactamente.

Por la guerra y a la guerra

dejé de darle importancia

y así cada vez menos:

mañana comienza la guerra.

明日戦争がはじまる

まいにち

満員電車に乗って

人を人とも

思わなくなった

インターネットの

掲示板のカキコミで

心を心とも

思わなくなった

虐待死や

自殺のひんぱつに

命を命と

思わなくなった

じゅんび

は

ばっちりだ

戦争を戦争と

思わなくなるために

いよいよ

明日戦争がはじまる

Trigo azul,1 voz amarilla

Hombre

si matas

la mujer

dará a luz.

Hombre

si sigues matando

la mujer

seguirá dando a luz.

Hombre

si tu matanza no tiene fin

la mujer

dará a luz sin cesar.

Hombre

si no puedes parar

la mujer tampoco

va a poder detenerse.

Mientras nos maten,

seguiremos dando a luz.

A la esperanza

de los infantes:

El suelo de los campos está lleno de proyectiles

pero hay que recordar

que sólo pisándolo y pisándolo

el verde y los azules del trigo se levantan.

Sean voces

de color amarillo.2

麦の青、声の黄色

男が

殺すなら

女が

産んでやる

男が

殺し続けるなら

女が

産み続けてやる

男が

果てしなく殺すなら

女が

果てしなく産んでやる

男が

とめられないのなら

女も

とめられやしないのだ

殺される傍らで

産み続けることを

子の

希望を。

砲弾だらけの畑の土は

覚えている

踏まれても踏まれても

立ち上がった麦の青を

声の

黄色を。

Astro

En Japón

cuesta producir un poemario.

En Gaza

¿cuánta gente que sufre de hambruna

no salvaríamos con eso?

Debemos hacer algo al respecto:

varias personas se mueven con todos sus huesos y su cuerpo aunque no quieran.

Debemos hacer algo al respecto:

aunque no quiera debo escribir con todos mis huesos y mi cuerpo.

En el mismo astro

todos estamos protegiendo lo que es significativo para nosotros.

Vida: pedacito de una persona (o de miles de millones)

Poesía: pedacito de una persona que nos está protegiendo.

En Gaza (mientras sus estrellas desaparecen)

mueren demasiadas personas.

En Japón (como el nacimiento de una estrella)

nacen demasiados poemas.

Y es que…

mi… corazón y mis palabras

ya son bastante pobres e insípidos.

No puedo seguir escribiendo este poema

tampoco puedo borrarlo.

星

日本で

一冊の詩集をつくる費用で

ガザで

飢えに苦しむ何人のひとを

救えるか――