Presentación y versiones de Rafael Toriz

Es en medio de ese aire de renovación y descubrimiento del modernismo brasileño que emergerá la figura más bien salvaje —comparándolo con Mário (1893-1945), quien era dueño de un talante teórico, sistemático e hiperreferencial— de Oswald de Andrade (1890-1954), no sólo poeta, dramaturgo, novelista y crítico cultural, sino también un mecenas decisivo para la creación de libros y obras de teatro señeras del modernismo. Polemista y combativo, a él se deben tanto el Manifesto da Poesia Pau-Brasil de 1924 como el mítico Manifesto Antropófago de 1928, uno de los textos más complejos y potentes de todas las vanguardias. Es en el primero en donde se leen, con vertiginoso ritmo telegráfico, consignas incendiarias como ésta: “el Carnaval de Río es el acontecimiento religioso de la raza. Pau-Brasil. Wagner sucumbe ante las escuelas de samba de Botafogo. Bárbaro y nuestro. La formación étnica rica. Riqueza vegetal. El mineral. La cocina. El vatapá, el oro y la danza”.

Armado con la fuerza de un vendaval, Oswald pugna por un arte primitivista en sintonía con el afán de ruptura de las vanguardias europeas, especialmente con el incendio generado por el futurismo, el surrealismo, el cubismo y el expresionismo; pero su intención, lejos de cualquier impronta colonial, es hacer de la cultura brasileña un material de exportación (a semejanza del famoso “Palo-Brasil”, tan decisivo, como tantas otras commodities, en la historia del país). Es a partir de ese incendio que surgirá la incalculable potencia del Manifiesto Antropófago, un instante que revolucionará el lugar de la cultura brasileña frente al mundo, por lo que conviene volver a Eduardo Viveiros de Castro:

La antropofagia fue la única contribución realmente anticolonialista que generamos […] Oswald lanzaba a los indios hacia el futuro y lo ecuménico; no era una teoría del nacionalismo, de retorno a las raíces, del indianismo. Era y es una teoría realmente revolucionaria […] No hizo trabajo de campo como Mário de Andrade pero tenía un fuego retórico superior: su inconsecuencia era visionaria. Tenía un punch

incomparable. Si Mário fue el gran investigador de la diversidad, Oswald fue el gran teórico de la multiplicidad, una cosa muy diferente.1

Para calibrar el impacto de la poesía de Oswald, es preciso acudir a otro gigante, quien, en un ensayo extraordinario —como todos los suyos—, explica:

Si quisiéramos caracterizar de un modo signficativo la poesía de Oswald de Andrade en el panorama de nuestro Modernismo, diremos que esta poesía responde a una poética de la radicalidad. Es una poesía radical […] La radicalidad de la poesía oswaldiana se mide, por tanto, en el campo específico del lenguaje, en la medida en que esta poesía afecta, en su raíz, a aquella conciencia práctica, real, que es el lenguaje […]

Siendo el lenguaje, como la conciencia, un producto social, un producto del hombre como ser en relación, es bueno que situemos a la empresa oswaldiana en el cuadro de su tiempo… Evidentemente que el lenguaje literario funcionaba, en ese contexto, como una jerga de casta, un diploma de nobleza intelectual: entre la lengua escrita con prurito de filtración de los invitados a la fiesta literaria y la lengua hablada descuidadamente por el pueblo (especialmente en São Paulo, donde llegaban las corrientes migratorias con sus peculiares deformaciones orales), se abría un abismo aparentemente insuperable. La poesía “Pau-Brasil” de Oswald de Andrade representó, como es fácil imaginar, un giro de 180 grados.2

Las consideraciones de Haroldo son justas por exactas, puesto que al traducirlo al español es posible sentir la furia de un mundo nuevo en el instante mismo en que su expresión descoyunta los huesos y desgarra los músculos: Pau-Brasil es un parto luminoso que se disgrega sobre la tierra como una marejada de cocuyos kamikazes, recortados no sólo contra una ciudad, sino sobre un paisaje terrenal levantado sobre una naturaleza violenta, prehistórica, vastísima y, desde la visión del poeta, moderna, como la misma ciudad que engendra la extraña materia de los poemas. Pau-Brasil es un libro de belleza criminal semejante a una bestia mitológica balaceada a quemarropa y que deja entrever, tras el delito, las lenguas agazapadas que laten bajo el portugués brasileño: no sólo con las voces indígenas incorporadas a sangre y fuego propias de una historia colonial, sino también los ecos de dulces lenguas doloridas injertadas al calor de la hoguera por la madre negra: se trata de una lengua mestiza sólo en apariencia homogénea. Algo que vio con lucidez el filósofo checo Vilém Flusser, acaso el mayor intérprete extranjero que ha tenido aquella patria milagrosa:

Es cierto que las masas hablan un solo idioma (el portugués), y esto parece darles estructura. Pero el oído atento descubre que esta lengua no es una infraestructura (como en el caso de las sociedades europeas), sino que forma un techo que recoge la masa, como el esperanto o el koiné, bajo el cual palpitan innumerables lenguas que se reflejan en el propio portugués para poder penetrar la masa e integrarse en ella.3

A continuación, ofrecemos una selección de poemas de Pau-Brasil.

—Rafael Toriz

La transacción

El hacendado crio hijos

Esclavos esclavas

En terrenos de pitangas y jaboticabas

Pero un día cambió

El oro de la carne negra y musculosa

Las gabirobas y los cocoteros

Los ingenios y los bueyes

Por tierras imaginarias

Donde nacería la cosecha verde del café

Hacienda antigua

El carpintero Narciso

Que sabía hacer molinos y mesas

Y además de Casimiro el de la cocina

Que aprendió en Río

Y Ambrosio que atacó a Seu Jura con cuchillo

Y se mató

Luego de preñar a diecinueve negritas

Negro fugitivo

Jerónimo estaba en otra hacienda

Moliendo el molcajete en la cocina

Entraron

Lo apañaron

El molcajete cayó

Él tropezó

Y cayó

Se le fueron encima

El recluta

El novio de la moza

Se fue a la guerra

Y prometió que si moría

Volvería para escucharla tocar el piano

Pero se quedó para siempre en Paraguay

El caso

La mulatita murió

Y apareció

Gritando en el molino

Atizando el molcajete

El gramático

Los negros discutían

Si el caballo sespantó

Pero el que más sabía

Dijo que

Sespatarró

El asustado

El fantasma apagó la vela

Después en lo oscuro tiró la mano

Cerquita de él

Para ver si el corazón aún latía

Escena

La navaja voló

Y el negro comprado en la cárcel

Cayó de espaldas

Y se golpéo la cabeza contra la piedra

La capoeira

—¿Estás al tiro soldado?

—¿Qué transa?

—¿Estás al tiro?

Piernas y cabezas en la banqueta.

Miedo de la señora

La esclava se puso a la hijita nacida

En la espalda

Y se tiró al Paraíba

Para la que la niña no fuera vejada

Levante

Dicen que había mucha gente ahorcada

Y las calaveras clavadas a los postes

De la hacienda desolada

Aúllaban de noche

En el viento del bosque

La roza

Los cien negros de la hacienda

comían frijoles y angú

Calabaza achicoria y flor de calabza

Pusieron todo en una rueda de carro

En los brazos

Azote

¡Llega! ¡Perdón!

Amarrados a la escalera

El látigo preparaba los cortes

Para la salmuera

Relicario

En el baile de la Corte

Fue el Conde de Yo quien dijo

A doña Bienvenida

Que la harina de Suruí

Licor de Parati

Humo de Baependi

Así es comer fumar y dormir

Señor feudal

Si Pedro Segundo

Anduviera por aquí

Con cuentos

Lo meto en el tambo

* Poemas pertenecientes a Resaca tropical (Atlas, 2022).

1 Citado por Gonzalo Aguilar en Por una ciencia del vestigio herrático (Ensayos sobre la antropofagia de Oswald de Andrade), Grumo, Buenos Aires, 2010.

2 Campos, Haroldo de; “Uma Poética da Radicalidade” en Oswald de Andrade. Obras completas VII. Poesías reunidas, Civilização Brasileira, Río de Janeiro, 1971. La traducción es mía.

3 Flusser, Vilém; Bodenlos. Uma Autobiografia Filosófica, Annablume, São Paulo, 2007.

35

Sonata rapsodia canto medir

su tesitura frente a la esquina

lluviosa el instrumento azul

en el pasaje estrecho que parece

una pista de baile una gimnasia

de a dos en la neblina con el tutú

rosa las castañuelas sordas bajo

el claro de luna una joya engastada

en mi frente

en tu frente ante los

ojos de un diminuto dios ese arcano

menor que a medias nos protege

fuego de nuestros fasos de las fosas

nasales de ese toro que aparece en

el sueño la piel negro chivillo el capote

brillante como la sangre que a diario

se vierte sobre el filo de los cristales

rotos o entre las sombras enlazadas

en la zona de combate bajo

el acantilado la cantiga

las ganas de estrellarse

de volar.

43

Toco tu cuerpo en el toque de queda

la seda de mis labios te obsesiona

en la fronda del parque el vicio de las

calles kerosén el ardor del alcohol

bombas de borrachera

bombas de dinamita

nos hacen escapar atravesamos finas

capas de niebla llegamos hasta el mar a una

cálida orilla descalzos llenándonos de espuma

tú y yo tal vez

rozando el horizonte cuando tu cintura se

ajusta en la sombra a mi cintura

las lenguas coloradas igual a los cangrejos

a medianoche

la ciudad está en silencio sitiada por los tanques

las marquesinas rotas de los cinemas en el bar

la rocola dormida

pero tú y yo

de sobra conocemos las 400 gradas que nos traen

del malecón a la punta de la ola

lejos de la neurosis tus muslos

florecidos mis senos empapados

tras la puesta del sol huimos de la guerra me

tocas me sofocas yo me quedo.

45

Pero en el cielo encapotado estival

alguna vez también brilló el sol amor

un sol grisáceo apenas taciturno asomando

el colmillo la punta del hocico por un hueco

su ojo sobre nuestras siluetas tendidas a la

orilla de la playa La Herradura tú y yo

amor el humo del tabaco entre los labios

también entre los dedos tu fino torso blanco

de vellos enrulados tu bigote la escobilla más

suave para el afecto y en efecto tú y yo

nos vamos leyendo la fortuna juntando nuestras

frentes una mirada el principio de la pasión

al centro del ombligo

una flor de agua

una flor de fango

cualquier imagen adquiere su forma y a través

de la brisa amor

la curva apenas insinuada por el filo turquesa

del bikini su blanco alegre sobre mi negra

piel la trusa celeste el sólido apretarse de

tus piernas entre las olas avanzamos

prensando la sal de nuestras lenguas podríamos

estarnos horas contando el vaivén

de tus costillas

de mis vértebras

esa dorada simetría de tu costado en mi costado

todo el azul del mar era el vaso de agua que bebía

de tu cuerpo tú de mi cuerpo amor la pax es esa

yerba de los caminos que fumamos de cara al mar

camino al mar y el poema que brota es pura

tensión creciendo gran tensión

y si en esa repetición nace la rima la abrazo

te entrego mi canción.

46

Aprender el afecto como una enfermedad

la violencia del padre y de la madre

la dinámica cotidiana demencial entonces

no me dejes sola amor no voltees a mirar

a los otros seré tu espejo en esta procesión

seré tu lámpara y en silencio invocaré un

conjuro para los días de mí sin ti

porque no podremos seguir tan pasionales

cortándonos el cabello con la hoja de vidrio

la hoja de papel el recurso del opio y el opio

de saber que andamos demasiado ciegos

atados por la punta de los dedos la punta

de los labios el deseo nos confunde con

su fuego su cautelosa forma de fundirnos

en mi vuelo me alejo de tu vuelo amor vete

a la cima más alta salta suéltame ya.

47

Rasgué la ruta de regreso con mis

botines hasta dejarlos rotos luego

hice autostop y recorrí bosques y

desiertos y al fondo de un desvío

vi la llama mentida de los faros lánguido

el motor encendido bajo el capot y he

seguido millas enteras transitando por

otros cuerpos otras latitudes pero nunca

latió mi piel como en ese primer nudo

contigo al desnudo

y pensar que dimos tantas vueltas hasta

ser el primer hombre la primera mujer

entrelazados del talón a la punta del cabello

alguien nos junta en una melodía que a la vez

nos libera y así danzamos como el mar

como las olas antiguas siempre nuevas

con ese cosquilleo de los besos ocultos

en los pliegues que tú y yo sabemos

hay un libro abierto en mi regazo

y en tu frente un paisaje

un revoloteo de hormonas

de palomas roza tu entrepierna

en la frescura del baño matinal

con ese vaho tibio aún sin huella

entre las ondas subo y bajo acelero

y me detengo otra vez en el recodo

sinuoso de tu cintura tersa como

los yuyos y el arrullo de tu saliva

helada al roce y así seguimos nadando

en tumbos paralelos como el oleaje y

las curvas las dunas y el mar.

Sin papele’

“Bolo,

tú nunca quisiste mis callos,

ni mi ombligo después de parir.

Nunca me besaste la pisada.

Le faltaste al respeto a mi sombra.

Bolo, tú nunca me prendiste una vela.

Bolo,

nosotros no somos de arena.

Usted es cemento y lo sabe.

Pegajoso, mal unta’o, atrevido y regueretoso,

y lo sabe,

sabe que si ve moja’o, viene terco y se pega.

Yo soy una mujer limpia y con plomo;

usted y yo

ya no comemos en la misma mesa.

Bolo, tú crees que te llevaste mi nombre,

y te comi’te un cable,

porque solito voló de nuevo a mi pecho y usted,

Bolo del diablo,

no me robó el apellido de mi mai.

Yo contigo, saco e’ sal,

nunca firmé nada.

Aquí no hay tinta que me ajuste a tu desgracia.”

Mutuo

Y los dos,

sabiendo bien y por costumbre

que el caldero podría estar vacío

destapamos,

con la cautela del caliente

entibiando un despertar.

Y de allí comienza a salir de todo

rebosando

lleno de granos, semillas y carne.

Repleto y generoso con cada bocado.

Fértil

hasta los bordes, las fronteras

y mucho más.

Generosamente

Plácidamente

Vívidamente.

Qué se siente

Si me dicen ven, voy.

Podría bien hacer resistencia de la salada,

de la que se amarra a la boca.

Me vi pronto, muy pronto

sacando y apretando otra masa de luz, caliente e indolora

cerca de una cuota incalculable de bien

rozando la acera a las doce,

quemando todo lo que soy

volviendo en resurrecciones infinitas, cubierta de cenizas,

y graznando sin partitura.

Si me dicen ven, voy en forma de obsidiana

y siempre vuelvo a tener que explicar mi belleza,

muchas veces

demasiadas

el alma que insiste en salir de mis ojos

no soporta el no dejar lo que le toca

y eso siempre, tras cada cascada de fuego, tras cada cuna de escombros

truena todo de mí con cada quiebre

pero cuando digo todo, es todo.

Y sólo sé que el alma existe

porque ella también truena,

ella también teme derrumbarse.

Mis perros prietos en tu puerta

No te sorprendas del puñal en tu nuca.

Que no te llegue tarde

el mensaje previo de que ya es hora.

Soltaré a mis perros prietos, Caballo.

Los soltaré en tu entrada esta noche, mientras evitas el punzón,

mientras aprietas tu puerta con la silla

y cruzas los dedos.

Te dejarán la piel seca y los ojos brotados.

Te van a untar el sudor

que dejé impregnado en los rechazos.

Reza, que llega la Pechua por la puerta.

Reza, que mandé a mis santos atizaos

a que te jalen los pies en la noche,

las cuerdas vocales al medio día

y el tímpano más débil los días de lluvia ácida

No joda a mis santos, Cabrón.

No los jodas que se mueven en tu psiquis.

Liborio se sintió inquieto hoy, Cristiano,

no jodas a mis perros prietos

que no estoy relajando.

Mamá e bruta

cuando le señalan la bemba.

Mamá e muy bruta

si le amenazan el ébano de sus ojos.

Y más si le relajan su pluma,

que punza la brisa,

escribiendo mensajes reales

que quedan como portales abiertos

pá que entre la dicha a su casa.

No jodas a Mamá que está tratando

de quitar el lodo que dejaste.

Mamá se tá relajando ahora.

No le muevas la silla

que está a punto de cerrar la catarsis.

Ésa mueve todo lo bueno

y el poder de lo contrario le ha dado fuerzas.

Deja que se serene la loca.

Zambúllete en el closet y no salgas.

Deja que se serene la loca.

Que se me sueltan los perros

fácil, fácil, fácil.

Para los dolientes

La vida debe despedir a la muerte.

Tiene que haber gente

rodeando al féretro,

siempre.

Los dolientes deben ser abrasados

apretados

estrujados

y acariciados en la cara,

durante el primer saludo.

El llanto, repentino o agudo,

no debe de enjugarse.

Debe salir y caer en los pisos de madera,

debe repulir las losetas.

Se debe llenar de gente la sala.

El calor de los amigos y familia

es lo que realimenta al espíritu

de quienes acaban de perder un pedazo de alma.

El alma está rota y corre peligro.

Es sólo el calor de la vida presente

que la disuade de irse con la muerte

y con todo lo amado que se llevó.

Las historias en la sala

deben de ser dichas,

todas.

Decir mil veces lo poco preparado que de está para esto.

Acordarse de sus muertos antiguos y medio olvidados,

y mandarles un nuevo un beso

y un recuerdo fresco.

Con paciencia

y para los que dolientes,

hay que sentarse en los incómodos asientos

y turnarse para cubrir el impulso sostenerlos

en una palabra cálida al oído.

Ser sutiles con el aire que los rodea

y sobarles la espalda por poco tiempo,

cada cierto tiempo.

Al observar las coronas

se debe hacer el esfuerzo de olvidar su significado,

y ver las flores con la mirada que se le brinda a cualquier flor.

Colarnos en el aire y ser parte del café.

Acordarnos del amor en todo momento,

y amar.

Despedir a la muerte

viviendo y amando.

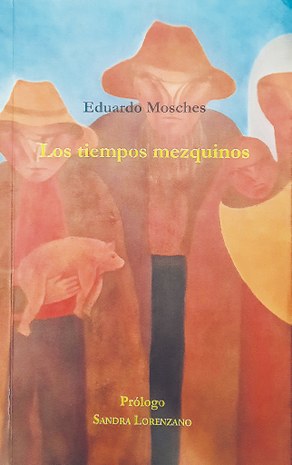

Eduardo Mosches, Los tiempos mezquinos, VersodestierrO-Campo Literario, Ciudad de México, 2022, 64 pp.

Me gustaría presentar el poemario de Eduardo Mosches (Buenos Aires, Argentina, 1944), Los tiempos mezquinos, a partir de las dedicatorias que aparecen al comienzo del libro. En la página 10, después del prólogo de Sandra Lorenzano, hay una lista de personas a las cuales el autor dedica su poemario. La lista, junto con los poemas, arrojan luz sobre la vida de Eduardo en mi país, Palestina —la que algunos llaman Israel—, cuando tuvo residencia en ella entre 1963 y 1969. Durante esta etapa hemos coincidido geográficamente y no en el tiempo, pues ocurrió dos décadas antes que yo naciera. La segunda vez que coincidimos ambos ha sido durante la vida de Eduardo en México, de larga data porque también inició antes de que yo viera la luz. Sin embargo, aquí en México hemos compartido el tiempo y el espacio desde que lo conocí hace nueve años.

Hablo de coincidencias porque fue gracias a ellas que el poeta Mosches —descendiente de judíos hablantes del yiddish de la Europa oriental— nació, después de pogromos y dos guerras mundiales, como hispanoparlante a la orilla del Río de la Plata. Y fue otra coincidencia el que naciese yo en aquella tierra, a la orilla del Mediterráneo, que ha sido condenada a ser santa y blanco del proyecto de colonización sionista, del cual el joven Eduardo formaba parte hasta que, comenta en su poemario:

misano olfato juvenil

empezó a perfumarse en podredumbre. (p. 14)

Veamos las dedicatorias al inicio del libro pero sin respetar el orden en el que aparecen. Comencemos con la familia biológica de Eduardo:

A mi padre, que sembró raíces contestatarias.

A mis hermanas, que viven en esas tierras.

En recuerdo a mi madre, que ha quedado definitivamente en Israel-Palestina. (p. 10)

Eduardo me contó que nació en el seno de esta familia en el barrio de la Floresta, “un barrio de pequeña burguesía baja, mezclado con sectores proletarios, en el norte de la ciudad de Buenos Aires”, en una casa pequeña en la calle Caxarville.1 “Lo lindo de esta casa”, me dijo una vez, “fue el patio, donde pasaba horas leyendo al calor del sol las aventuras del pirata anticolonial y antiimperialista Sandokhán, y a mi lado estaba Chiquita, una pastor alemán, que era muy cálida, amorosa y muy grandota, por cierto”. A los 13 años, la familia se mudó al barrio de San Telmo, a un departamento de segundo piso en la calle Chile que su padre —periodista, atleta, dirigente sindical y “un tipo muy vital”, como lo describe— compró y luego luego vendió. Pues su padre, también comentó, “tenía la calidad de meterse en negocios que siempre salían mal”. Ahí, a los 13 años, comenzó la migración permanente: de barrio en barrio, de escuela en escuela, hasta que, en 1963, a los 19 años, migró junto a su familia de un mar a otro:

Zarpé del país con calles anchas

las más anchas del mundo

de los almuerzos largos y domingueros

[…] para desembocar en otro puerto. (p. 14)

El puerto en el que atracó el buque dos semanas después de haber zarpado de Buenos Aires es el de mi ciudad, Haifa, en Palestina, a la orilla oriental del Mediterráneo. En esta ciudad, veinte años antes de la llegada de los Mosches desde la Argentina, las fuerzas armadas sionistas, en coordinación con su patrones británicos, expulsaron a la comunidad nativa de cristianos y musulmanes palestinos para abrir espacio a los colonos judíos que iban llegando de todo el mundo. El 17 de marzo de 1948, las fuerzas sionistas empujaron a los palestinos de Haifa hacia el puerto, donde los esperaban barcos para llevarlos a la ciudad de Akka —al otro lado del Golfo de Haifa— y, de ahí, al exilio en el Líbano. La familia de mi madre —mi abuelo, abuela y dos tíos— no halló lugar en los barcos y así sobrevivieron a esta operación de limpieza étnica. A la llegada de Eduardo y su familia en 1963, la familia de mi madre ya estaba viviendo en el gueto árabe de Haifa, llamado Wadi Nisnas, donde la población palestina sobreviviente del Nakba2 fue concentrada por el naciente Estado de Israel.

Al respecto del viaje marítimo de Buenos Aires a Haifa, Eduardo comenta: “no sufrí mareos excesivos por el bailoteo que el barco vivía, y nosotros con él”. Al cruzar la línea ecuatorial, se organizó un festejo carnavalesco en alta mar donde Eduardo se disfrazó de Jesús de Nazaret: “Era sencillo —dijo él—: la sábana cruzada, unas laceraciones en el rostro y nada más”.

¿Por qué decidieron migrar de Argentina, ese país con la calle más ancha del mundo, a Palestina, a Israel? Las razones son varias: la mitificación, el adoctrinamiento y el antisemitismo. Como me dijo Eduardo: “en la escuela no dejé de escuchar ‘judío de mierda’ cuando había conflictos”. Pero el componente más importante para él fue el utópico: “Voy a ir a un lugar”, me dijo Eduardo que pensaba antes de subir al buque, “donde la gente no piense en el dinero sino en el trabajo colectivo; donde haya igualdad para todos. Ignoraba en absoluto el hecho colonial que significaron el Estado de Israel y la migración judía” para el pueblo palestino en la región.

Tras pasar por los trámites migratorios del falso retorno de un judío a su “tierra prometida” y por los habituales cursos de capacitación para el trabajo manual y de la lengua hebrea, Eduardo —o mejor dicho, David Mosches, el nombre que el autor tomó durante su travesía por Palestina— fue ubicado en un kibutz (o “comuna socialista”, según la jerga eufemística sionista) llamado Magal. Construido en 1953, el kibutz Magal ocupaba terrenos que antes pertenecían a una aldea palestina llamada Raml Zita, una de las 500 aldeas que fueron destruidas y arrasadas por las fuerzas sionistas en 1948. Sin embargo, y muy rápido,

Fue difícil romper el cascarón

de la apariencia.

Los discursos de retorno e igualdad

la socialista imagen del kibutz

se desmigajaron con tristeza

al rozarse

una simple mirada observadora

con la blanca aldea árabe. (p. 14)

[…]

Me han defraudado mis hermanos. (p. 23)

Esta blanca aldea árabe tiene el nombre de Baqa Al-Gharibiyya. Ubicada a menos de un kilómetro del kibutz Magal, es una de las pocas aldeas palestinas que sobrevivió, también por pura coincidencia, a la limpieza étnica del sionismo en 1948. Para sus escapadas urbanas del espacio pequeño del kibutz, donde el trabajo asignado a Eduardo consistió en ser responsable de un gallinero (o, como él lo describe: en “recoger los huevos, alimentar a las gallinas y enviarlas, pasado un tiempo, a la muerte”), Eduardo iba a la ciudad israelí de Jdeira —también construida sobre tierra palestina expropiada— para ver cine. De esas escapadas comenta:

El autobús en el que iba pasaba por la población palestina de Baqa al-Gharbiyya. Desde el autobús era ojearla nada más, a Baqa. Y en el ojear, me asombraban las condiciones de vida en comparación con el kibutz y otras poblaciones que habitan los israelíes, como Jdeira y Netanya. Veía, desde el autobús, una gran disparidad en las estructuras y condiciones (muy tristes) de vida. Comencé a hacerme preguntas: ¿Por qué a una distancia tan corta, de apenas 20 minutos, había una diferencia tan marcada? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esa brutal diferencia social que existe?

Para encontrar respuestas, Eduardo se acercó, en 1964, al local del Partido Comunista Israelí en la ciudad cercana de Netanya (que, dicho sea de paso, también se construyó sobre una aldea palestina destruida en 1948, y cuyo nombre fue Umm Jalid). A diferencia del ámbito sionista del kibutz, exclusivamente judío y hebreo y anti-árabe, el Partido Comunista Israelí era, en aquel entonces, el único espacio donde ambos —israelíes y palestinos— militaban juntos en camaradería contra la discriminación de los palestinos y a favor de la utopía comunista. En el partido, Eduardo pudo conocer, además, a la intelectualidad palestina y conversar con ella de tú a tú. Uno de los integrantes de aquella intelectualidad es Samij el Kassem (1939-2014), uno de los poetas palestinos más importantes del siglo XX, a quien Eduardo dedica Los tiempos mezquinos:

En recuerdo de Samij el Kassem, poeta con el que bebimos alcohol y café, e intercambiamos momentos de amistad. (p. 10)

El Kassem es el mismo poeta a quien Eduardo, 56 años después, publicó en el número “Palestina: Palabras en tiempos oscuros” de Blanco Móvil, la revista que nuestro autor edita en México desde 1985:

Aprendí

durante siglos

a no proferir herejías

hoy azoto a los dioses

que estaban en mi corazón

los dioses que vendieron a mi pueblo

en el siglo XX. (p. 33, traductor desconocido)

La mudanza ideológica al partido comunista implicó, para Eduardo, la mudanza a otro kibutz, el de Yad Hana, también construido sobre terrenos palestinos expropiados por el sionismo. Los integrantes de Yad Hana fueron militantes del Partido Comunista Israelí, y ahí Eduardo trabó amistad y camaradería con el hoy reconocido historiador Schlomo Sand, autor de tres polémicos libros en el ámbito intelectual y académico israelí: ¿Cuándo y cómo se inventó el pueblo judío? (2008), ¿Cuándo y cómo se inventó la Tierra de Israel? (2012) y ¿Cuándo y cómo dejé de ser judío? (2013).

Durante esta nueva etapa comunista, me dijo Eduardo que él, Schlomo y un camarada más, Israel Weingarten, formaron una especie de Tres Mosqueteros. “Los tres nos entendíamos mucho: salíamos, hacíamos nuestras tardeadas de fumar hachís. Juntos llevábamos una vida bucólica, y juntos buscábamos tener acercamientos con compañeros palestinos que iban más allá de la ‘hermandad árabe-judía’ que auspiciaba el Partido Comunista Israelí. Pues el partido sólo nos llevaba a visitar algunas aldeas palestinas —una especie de turismo político— para estar ahí un rato, en una especie de festejo, y luego a volver al kibutz como si nada”.

Hubo una ruptura más, una mudanza más: los Tres Mosqueteros (Eduardo, Schlomo e Israel) rompieron con el Partido Comunista y con el kibutz, y se fueron a vivir a la ciudad de Tel Aviv —la cual, aunque se jacta de ser la “primera ciudad hebrea”, fundada a inicios del siglo XX sobre terrenos costeños comprados a un terrateniente árabe, en 1966 ya era una ciudad grande que se había tragado terrenos palestinos a su alrededor, incluyendo a la ciudad árabe de Yafa: la ciudad palestina moderna más importante de la primera mitad del siglo XX, reducida por Tel Aviv a un barrio árabe pobre y gentrificado por departamentos y casas de lujo para judíos israelíes, europeos y estadounidenses—. En Tel Aviv, el primer techo y el primer trabajo de Eduardo estaban precisamente en Yafa. De esa experiencia, me contó que

Durante mis primeros días viví en una gran sala en la que había alrededor de 30 camas. Ahí pernoctaban los trabajadores palestinos que venían de las aldeas a trabajar en Tel Aviv y sus cercanías. Todos eran trabajadores de la construcción y, con su ayuda, conseguí mi primer trabajo en ese mismo ámbito.

Después de unas semanas, con un trabajo más estable, Eduardo se mudó a un departamento en una parte céntrica de Tel Aviv, cercana al mar, compartiendo piso con otros exiliados —como él— del partido comunista: activos militantes trotskistas, maoístas, guevaristas y nuevo-izquierdistas, agrupados en torno a la Organización Socialista en Israel. Esta organización fue mejor conocida como Matzpen (que significa brújula en hebreo) por el periódico que llevaba el mismo nombre. A pesar de las tantas facciones políticas que tuvo la organización, entre sus filas nunca hubo más de treinta militantes, entre ellos los tres que encabezan la lista de dedicatorias de Los tiempos mezquinos:

A Lea Zemel, abogada israelí, defensora de presos políticos palestinos.

A Michael Warchawsky (Mikado) que a lo largo de década ha analizado, informado, cuestionado y expresado vías alternativas a la política colonial israelí.

A Yabra Nicola, socialista palestino cuyas ideas siguen vivas. (p. 10)

Eduardo militó en Matzpen hasta su partida de Palestina en 1969 rumbo a Alemania, Argentina y, finalmente, a México. Cuando yo nací en Haifa, Eduardo ya estaba en México, y la Organización Socialista en Israel había dejado de existir varios años antes. Por preguntas similares a las que se hizo Eduardo en su juventud, terminé militando en las juventudes del Partido Comunista para luego salirme de ellas, sin encontrar un hogar político organizado pero donde me encontré con exmilitantes de Matzpen que seguían activos, cada uno desde su trinchera. Conocí a Lea, quien fue mi abogada y me ayudó la primera vez que fui llamado e interrogado por la inteligencia israelí; a Mikado, quien además era mi director cuando trabajaba en el Centro de Información Alternativa en Jerusalén; a Yabra, el admirado socialista palestino y tercero en la lista de las dedicatorias de Los tiempos mezquinos, a quien lamentablemente no conocí. (Yabra Nicola murió, exiliado en Londres, en 1974.)

Conocí, además, a tantos otros camaradas y amigos de Eduardo durante su travesía por Palestina como Akiva Orr, Udi Adiv y Haím Hanegbi, quienes fueron mis mentores y amigos, como después lo sería el camarada latinoamericano Eduardo Mosches. Fue el 31 de enero de 2013, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que lo conocí. Ese día, Eduardo formaba parte de una mesa redonda bajo el título de “¿Semitismos-antisemismos? Gaza y Jerusalén” junto con Enrique Dusssel, Ramón Grosfoquel y Silvana Rabinovich, amiga en común y a quien conocí ese mismo día. A ella también dedica Eduardo su poemario:

Para Silvana Rabinovich, con la que he aprendido a pensar Levinasmente. (p. 10)

En esa mesa redonda, la participación de Eduardo consistió en la lectura de un manifiesto político de Matzpen, de 1968, que explicaba la necesidad de descolonizar a Israel y de conceder la repatriación de los refugiados palestinos como única condición posible para que judíos y árabes en Palestina pudieran vivir en paz. Asimismo, el manifiesto llamaba a crear una confederación socialista entre todos los pueblos del Medio Oriente.

La amistad entre Eduardo y yo ha sido, desde aquel día, un agua que fluye por muchos molinos. Pero hoy me encuentro a mí mismo en este libro, no sólo en la dedicatoria actualizada3 de esta segunda edición de Los tiempos mezquinos, sino también en su poema VI, junto con los judíos de Toledo, Salónica y Berlín. Eduardo escribió hace treinta años:

La llave es siempre

el recuerdo de una puerta.

Juguetear con una o varias

es tener entre dedos

una taza de café o té

transformada

en conversaciones de descanso.

Miles de índices

señalan mojones

en la vida tranquila

de tanta gente en familia.

Dulce con almendra

pastel de manzana

preceptos mosaicos

enseñanzas coránicas

tristezas entre los dientes

las llaves

que guardan amantemente

con cajones alcanforadas

o latas de galletas

y sacan por las tardes

los judíos de Toledo

Salónica o Berlín

junto con los árabes

de Haifa, Tul Karem

o toda Palestina.

1 Las citas sobre la vida de Eduardo Mosches provienen de unas entrevistas hechas durante el encierro por la pandemia de covid-19 entre 2020 y 2021.

2 Voz árabe que significa catástrofe o desgracia, como los palestinos llaman a la pérdida de Palestina en 1948.

3 La primera edición de Los tiempos mezquinos fue publicada en 1992 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (México).

Versiones del otomí-hñähñu al español de la misma autora.

Reminiscencias

Mi piel se extiende

Se dilata

Mi vientre centinela, te aguarda,

Esperas

palpitas mi sangre

Mis pechos estallan,

vía láctea

Hay atisbos de tu ser acariciando mi cabello

Mi piel taciturna escapa a las caricias de mis dedos,

rebosante

Mis poros beben el deseo envejecido.

La clepsidra se queda sin agua, está rota

Mis sentidos

se avivan

El silencio se pierde

en los senderos

de un confuso recuerdo

de ti

Agito la memoria

la luz se esconde detrás de un haz de polvo,

se apaga.

Algarabía fatigada

mana el río al precipicio de mis muslos,

Naces.

Bongi Nfeni

Ma xik´ei ri t´ungi

Ri nxidi

Ma debi aki, ri tom’ii,

Gi tom’i

gi bui ma ji

Da föke ma b´a,

ra ñ´ub´a

Ha ya bongi ri zi nzaki ge thüni ma stä

Ma xik´ei ndumui ge da tsopu ma saha,

ri ñuts’i

ya otsi ha ma xi da b´et´i nuu gatho ya za dane.

Ra dehe ge xikagihe ra ge´a da u’aki

Gatho ma tsa

da r´oho

Ra hinte ñä da b´edi

ha ya r’a ñ’u

ge hinto ga za beni

ri bui,

da äni ra nfeni

ra ñot´i da kuts´i ha mote ra hmi ra fonthai

ri nhueti.

Da tsabi ra nt´eni

ri fani ra däthe ha ya hñe ma xinthe,

Gi mui.

Semillas

Mujeres de grandes raíces

y semillas de tiempo,

la luna caminó con ellas envuelta en la brisa,

sus manos ataron a la noche con el sol,

el murmullo de su ser no calla

son retumbos que estallan el silencio.

Nuestras raíces se volvieron mar,

el tiempo se convirtió en arena,

la sombra envuelta en amanecer

se convirtió en nube.

El sol con sus grandes brazos

nos orilló a mirarlo de frente,

con nuestros ojos inundados de sueños.

El sol nos mira con su único ojo,

la luna con sus dedos

florece nuestra piel, mujer, roble

ardiente, ilesa en el tiempo,

tu voz es además la mía,

reconstruyamos los siglos.

Ya nda

Däta ya bëhña ge tu ya dä y’u

ne ya nda ya pa,

ra zi nänä bi y’o ko ngehyu ge bi hufi ra ndähi,

ya y’e bi xoti ra xui ko ra zi hyadi

ra nzaki xi ntihni

ntihni ge föke ra otho.

Ya zi y’uge bi mpunts’i ngu ra zi dämathe

ya pa ge bi thogi bi mpunts’i ngu ra b’omu,

ya xui bi hufi ko ya hyatsi ebu

bi pant’i ko ya gui.

Ra zi hyadi ko ya däta may’e,

ge bi ent’i ha ra ñäni pa da handi ya da ra zi hyadi,

ya u’i bi ñuts’i ya da.

Ra zi hyadi da hangagihe ko ra tukada,

ra zi nänä da doni ko ra saha

ri b’ëhña xi, ge ra za bi huadi

otho ri u, gi bui ha nuna pa,

ri noya ge ma meti

ma ga hokihu man’aki ya nthebe jeya.

En la dedicatoria de La calle blanca (2006), David Huerta (1949-2022) —nuestro entrañable Davo— se refiere a Verónica Murguía, “el amor de [su] vida” y extraordinaria escritora también, con estas palabras de Garcilaso de la Vega:

por vos nací, por vos tengo la vida,

por vos he de morir, y por vos muero.

Este hermoso libro se abre con un poema centrado en ella: “Descender”. En él, como en buena parte de Incurable y en muchísimos otros volúmenes anteriores y posteriores a él, David despliega y da vida a objetos que forman parte de aquello que concebimos como la realidad cotidiana y circundante, y los pone a interactuar con imágenes mentales y sensaciones —vivas o, al menos, interactuantes también— que no sólo enriquecen los momentos descritos, sino que los vuelven únicos:

Descender

Desciendo a la blancura de esta mano, esta mesa.

Desciendo, esto es: bajo a escucharme a mí mismo

sin hablar, desde los aleros de conciencia

donde negrura y fulgores encarnan como heridas

o carne insomne en los sables arenosos de la fantasía. Overhearing myself, me digo:

es lo que he estado haciendo. Y ahora bajo, desciendo

a la blancura de esta mano delgada y a la madera

de esta mesa in albis. Bajo, desciendo por escaleras

hechas de vicio y pantagruelismo, desecaciones y escalones mullidos.

Me esperan esta mesa, esta mano. Mesa delgada y blanca,

mano de venas evidentes —tu mano de amor y desasimiento,

tu mano que me toma y es un vaso de pureza esbelta.

¿Y la mesa? Está en la casa y me ha esperado con una actitud

de sabiduría meditativa, rayo quieto, cascada de inmóvil contingencia.

Y es blanco el espacio que ocupan la mano, la mesa.

Y la escalera está en la fijeza gris del descendimiento

y apenas se mueve cuando bajo, desciendo

a la mesa, la mano, después de desdoblarme

para poder escuchar lo que pienso, límite de mí mismo

y desbordante peso de migajas, ideas, encadenamientos

de tersa lógica y preocupaciones continuas, todo ha sucedido

a lo largo de una mañana y tú estás a mi lado,

colmada por una cristalina manera de estar presente,

con un aliento de fragilidad y de frugal poderío. Tú, la mesa,

esto que baja y llamo yo, vestigio y llamarada de los minutos.

Decir que David Huerta incidió de una manera única y deslumbrante en la poesía de nuestra lengua es decir poco. La poesía de Huerta no es sólo una forma nueva de expresión que abreva en las mejores fuentes de la tradición literaria española y universal, a las que da un giro personalísimo; también resulta un proyecto cognitivo que se alimenta con las inquietudes de la filosofía y de la ciencia, y que invariablemente se acerca, de muy diversas maneras, a otras artes. Lo que la ciencia logra al ubicarnos en proporciones a la vez astronómicas e infinitesimales de tiempo y espacio, aun cuando nuestra percepción cotidiana las excluye e ignora, David, en ese mismo terreno de conciencia, busca enfrentar e interconectar los espacios emotivos, sensoriales, analíticos y oníricos que nos habitan y las imágenes de los espacios físicos que nos circundan y en los que estamos inmersos. Ahí, en ese lugar de la conciencia relacionado con el acontecer cotidiano se inserta —con toda su fuerza histriónica y vital, con todo su colorido y movimiento— el genio de una imaginería cambiante y reveladora que hace de las sensaciones y los sitios, de las ideas, las situaciones y los objetos, personajes que se enfrentan y dialogan, que se confrontan e iluminan.

Como otros grandes descubrimientos que agilizan o alentan nuestras percepciones, la poesía de Huerta nos permite captar y sentir —en asombrosos y festivos despliegues plásticos, de fulgores deslumbrantes y sombras, y a través de una siempre impecable y fluida corriente sonora— el movimiento de las infinitas dimensiones en las que nos hallamos, y de todas aquellas —contradictorias e insospechadas— que nos conforman.

En una gozosa, sostenida, conmovedora algarabía que se cuestiona por el ser, por el sentido de la vida y de la escritura, por la presencia constante de la muerte, por el olvido y la memoria, por las palabras, el deseo y el amor, Huerta extrae los personajes y situaciones que de innumerables e insólitos modos interactúan para matizar, contradecir, revelar y redescubrir lo que creíamos saber y conocer, a lo largo de su copiosa y fascinante obra poética.

A través de ese estallido continuo de creatividad deslumbrante que a lo largo de los años Huerta sostuvo y enriqueció de muchas maneras, no sólo incidió de manera definitiva en nuestra forma de concebir el lenguaje y la poesía, sino en nuestro modo de percibir el mundo y de reconocernos en él.

Su inteligencia, su erudición, su generosidad inusitada y desmedida, su irradiante sentido del humor, su compromiso siempre entregado y firme con las mejores causas sociales y culturales, su incansable labor de difusión de la poesía a través de incontables medios y de sus queridos y numerosos alumnos, su valiosa participación a lo largo de estos últimos años en instituciones como La Casa del Poeta, a la que ha dejado huérfana, son apenas algunas de las facetas innumerables que integran el caleidoscopio fulgurante y gozoso de su personalidad y de su capacidad creativa.

David, mi queridísimo Davo, además de un poeta extraordinario y una persona maravillosa, fue para mí un hermano y un amigo único y entrañable a lo largo de casi toda mi vida.

Con él compartí muy de cerca la escritura de nuestros primeros libros y las primeras lecturas de poesía en público, acompañados todavía por su padre, Efraín Huerta. Su poesía era —y ha seguido siendo para mí— una corriente generativa que de algún modo sobrecogedor y extraño me conducía, como en un diálogo sostenido, a esa región mental que iluminaba y que naturalmente desembocaba en la escritura.

Es imposible para mí dar cuenta de la presencia de David en mi vida. Su cariño y su gozo, su desmedida generosidad y su dulzura, la abarcan toda. En cada uno de los instantes cruciales de mi vida, David estuvo presente. No puedo extrañarlo más. Pero no puedo tampoco dejar de sentirlo, como lo he sentido siempre, hasta ahora, infinitamente cerca.

* Texto leído durante un homenaje a David Huerta celebrado el 14 de febrero de 2023 en el Palacio de Bellas Artes.

Versión al español de Silvia Castelán Huerta

Descubrí la poesía de Adrienne Rich (1929-2012) de forma repentina, cuando pensaba que me gustaba la literatura pero no la poesía. Para mí, la poesía era un nido de pretensión y clasismo en el que no quería enredarme. Si soy completamente honesta, no estaba muy equivocada, pero cuando leí ¿Qué clase de tiempos son estos? / What Kind of Times Are Theses? (2017) —una recopilación de El Tucán de Virginia, traducida por diversos autores, con poemas provenientes de múltiples poemarios de Rich—, mi percepción de la poesía cambió para siempre. En sus ensayos, además, he encontrado parte del refugio que encuentro en sus poemas. Cruda, derecha la flecha, testaruda, Rich fue una de las primeras escritoras —si no es que la primera registrada— en escribir un poemario abiertamente lésbico con casi el mismo título (se cree que a manera de mofa) que el de Veinte poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda.

—Silvia Castelán Huerta

I

En cualquier lugar de esta ciudad, pantallas parpadean

con pornografía, vampiros de ciencia ficción,

asalariados que se curvan ante el látigo,

y nosotros tenemos que caminar… Simplemente caminar

entre la basura salpicada de lluvia y la crueldad sensacionalista

de nuestro propio vecindario.

Necesitamos entender que nuestras vidas son inseparables

de los sueños rancios, del estallido de metal, de todas las desgracias,

de la begoña roja peligrosamente asomada

tras el umbral de un edificio de seis pisos,

de las adolescentes de piernas largas jugando

con un balón en el patio del colegio.

Nadie nos ha imaginado. Queremos ser árboles,

sicomoros llameantes entre el aire sulfúrico,

manchados de cicatrices y, aun así, en ciernes,

nuestra pasión animal enraizada en esta ciudad.

I

Whenever in this city, screens flicker

with pornography, with science-fiction vampires,

victimized hirelings bending to the lash,

we also have to walk… if simply as we walk

through the rainsoaked garbage, the tabloid cruelties

of our own neighborhoods.

We need to grasp our lives inseparable

from those rancid dreams, that blurt of metal, those disgraces,

and the red begonia perilously flashing

from a tenement sill six stories high,

or the long-legged young girls playing ball

in the junior high school playground.

No one has imagined us. We want to live like trees,

sycamores blazing through the sulfuric air,

dappled with scars, still exuberantly budding,

our animal passion rooted in the city.

IX

Hoy, tu silencio es un estanque donde las cosas ahogadas viven

y yo quiero verlas goteando y secándose frente al sol.

No es el mío sino otros rostros los que miro ahí,

incluso el tuyo en otra época.

Las dos necesitamos lo que sea que esté allí perdido:

un reloj de oro viejo, un registro de fiebre borroneado por el agua,

una llave… Hasta el sedimento y las piedritas del fondo

merecen su destello de reconocimiento. Temo este silencio,

esta vida desarticulada. Estoy esperando

un viento que de una vez por todas, abra los pliegues de esta agua

para enseñarme lo que puedo hacer por ti,

que a menudo haces lo innombrable

nombrable para otros, incluso para mí.

IX

Your silence today is a pond where drowned things live

I want to see raised dripping and brought into the sun.

It’s not my own face I see there, but other faces,

even your face at another age.

Whatever’s lost there is needed by both of us—

a watch of old gold, a water-blurred fever chart,

a key. . . . Even the silt and pebbles of the bottom

deserve their glint of recognition. I fear this silence,

this inarticulate life. I’m waiting

for a wind that will gently open this sheeted water

for once, and show me what I can do

for you, who have often made the unnameable

nameable for others, even for me.

X

Tu perra, tranquila e inocente, dormita en medio

de nuestro llanto, nuestras conspiraciones murmuradas al amanecer,

nuestras llamadas telefónicas. Ella sabe. ¿Qué puede saber?

Si en mi arrogancia humana afirmo leer

sus ojos, encuentro ahí mis propios pensamientos animales:

que las criaturas deben encontrarse unas a otras para estar cómodas en sus cuerpos,

que las voces del psique corren por la carne

más allá de lo que el cerebro pudo haber profetizado,

que las noches planetarias se enfrían para aquellos

en el mismo camino que quieren tocar

una criatura-viajera clara hasta el final;

que sin ternura, estamos en el infierno.

X

Your dog, tranquil and innocent, dozes through

our cries, our murmured dawn conspiracies

our telephone calls. She knows—what can she know?

If in my human arrogance I claim to read

her eyes, I find there only my own animal thoughts:

that creatures must find each other for bodily comfort,

that voices of the psyche drive through the flesh

further than the dense brain could have foretold,

that the planetary nights are growing cold for those

on the same journey, who want to touch

one creature-traveler clear to the end;

that without tenderness, we are in hell.

De Twenty-One Love Poems, poemas de

The Dream of a Common Language (1994-1979)

XIII (Dedicatorias)

Sé que lees este poema tarde,

antes de irte de la oficina

bajo la intensa luz amarilla de la lámpara y el oscurecimiento de la ventana,

exhausta ante un edificio que fue enmudeciendo

mucho después de la hora pico. Sé que lees este poema

de pie en una librería alejada del océano

un día grisáceo de primavera, pelusas débiles impulsadas

a través de los enormes espacios alrededor de ti.

Sé que lees este poema

en un cuarto insoportable donde ha pasado demasiado,

donde la colcha reposa estancada en la cama

y la maleta abierta habla de volar

pero tú no puedes irte todavía. Sé que lees este poema

mientras el metro pierde impulso, antes de correr

a las escaleras

dirigida a un nuevo tipo de amor

que la vida nunca te ha permitido.

Sé que lees este poema a la luz

de la pantalla de la televisión, donde imágenes silenciadas tiran y se deslizan

mientras esperas las noticias de la intifada.

Sé que lees este poema en una sala de espera

de ojos conociéndose y desconociéndose, de afinidad con los extraños.

Sé que lees este poema bajo una luz fluorescente

con el aburrimiento y fatiga de los jóvenes que son excluidos,

que se excluyen solos a una edad muy temprana. Sé

que lees este poema con tu vista deficiente, los gruesos

lentes agrandando estas letras más allá de algún significado, pero tú sigues leyendo

porque incluso el alfabeto es precioso.

Sé que lees este poema mientras das pasos junto a la leche

calentándose en la estufa, un niño llorando en tu hombro, y un libro en tu mano

porque la vida es demasiado corta y tú también estás sedienta.

Sé que lees este poema que no está en tu lengua

adivinando algunas palabras mientras otras te mantienen leyendo,

y quiero saber qué palabras son.

Sé que lees este poema escuchando por algo, dividido

entre la amargura y la esperanza

y regresas, una vez más, a la tarea a la que no puedes rehusarte.

Sé que lees este poema porque no hay nada más para leer

ahí en donde has aterrizado, despojada como estás.

XIII (Dedications)

I know you are reading this poem

late, before leaving your office

of the one intense yellow lamp-spot and the darkening window

in the lassitude of a building faded to quiet

long after rush-hour. I know you are reading this poem

standing up in a bookstore far from the ocean

on a grey day of early spring, faint flakes driven

across the plains’ enormous spaces around you.

I know you are reading this poem

in a room where too much has happened for you to bear

where the bedclothes lie in stagnant coils on the bed

and the open valise speaks of flight

but you cannot leave yet. I know you are reading this poem

as the underground train loses momentum and before running

up the stairs

toward a new kind of love

your life has never allowed.

I know you are reading this poem by the light

of the television screen where soundless images jerk and slide

while you wait for the newscast from the intifada.

I know you are reading this poem in a waiting-room

of eyes met and unmeeting, of identity with strangers.

I know you are reading this poem by fluorescent light

in the boredom and fatigue of the young who are counted out,

count themselves out, at too early an age. I know

you are reading this poem through your failing sight, the thick

lens enlarging these letters beyond all meaning yet you read on

because even the alphabet is precious.

I know you are reading this poem as you pace beside the stove

warming milk, a crying child on your shoulder, a book in your hand

because life is short and you too are thirsty.

I know you are reading this poem which is not in your language

guessing at some words while others keep you reading

and I want to know which words they are.

I know you are reading this poem listening for something, torn

between bitterness and hope

turning back once again to the task you cannot refuse.

I know you are reading this poem because there is nothing else left to read

there where you have landed, stripped as you are.

De An Atlas of the Difficult World (1991)

Esta noche la poesía no bastará

Te vi caminando descalza,

mirando largamente

el párpado de la luna nueva

luego te extendiste

en el sueño, desnuda en tu cabello oscuro

dormida pero no inconsciente

de aquellos que no duermen sin dormir

en otra parte

Creo que esta noche

la poesía

no bastará

Sintaxis de la versión:

verbo pilotea la nave

adverbio modifica la acción

verbo alimenta por la fuerza al sustantivo

sumerge al sujeto

sustantivo se asfixia

verbo deshonrado continúa

ahora diagrama la oración

Tonight No Poetry Will Serve

Saw you walking barefoot

taking a long look

at the new moon’s eyelid

later spread

sleep-fallen, naked in your dark hair

asleep but not oblivious

of the unslept unsleeping

elsewhere

Tonight I think

no poetry

will serve

Syntax of rendition:

verb pilots the plane

adverb modifies action

verb force-feeds noun

submerges the subject

noun is choking

verb disgraced goes on doing

now diagram the sentence

De Tonight No Poetry Will Serve (2011)

arde esta ira irreal

y sin embargo

hay que soportarla

cruje el escenario al incendiarse

tu belleza cuando cae

y sin embargo

hay que soportarla

arde el silencio

su fractura

y las ramas

y los huesos

de los pájaros

solo la fe calmará este fuego

esta ira

sin rama

sin hueso

sin pájaro

no

no son pájaros

son alas de ceniza

con la lengua de acero de las locomotoras

no

no son pájaros

son cenizas de un ave mitológica

barco ebrio o loba parturienta abriéndose

por encima de las cúpulas

no son pájaros los estambres

de las flores funerarias

la cabeza enterrada

avestruz de los agostos

transeúnte que tala los sueños

son alas de ceniza

frágiles cuerpos dormidos

en el santuario de la voz

no

no es un pájaro este miedo

anidando en la boca

las bendiciones curan

bien dicha la palabra Amor

desgarra el cielo que te cubre

tus bronquios danzan

al compás

de una música amantísima

y abres tu boca de Mirla

sobre los glaciares

–mudas en polvo las

esquelas talladas para ti–

pero no es la hora

–aunque limpiaron los nichos–

no es la hora

bien dicha la palabra Amor

funde los metales

y los convierte en luz

porque no bastará con la poesía

un ave nos ha traído

tu corazón

las manos pueden sentir el peso del aire

aferrándose a los muros

el deshielo de la voluntad inmóvil

todavía

sobre la herrumbre

sobre el frío de este páramo

porque hemos sembrado Amor y compartimos

las palabras benditas

las bendiciones curan

una diminuta llama

alumbra ahora

un planeta donde nunca

amó nadie

Esta ira

Que aprendáis a llorar el día breve

que enfermen vuestras hijas

y no sepáis

el nombre exacto para el miedo

en la garganta se ahogue ese pitido

y arda la madera seca de la muerte

sólo un día

de atravesadas horas

y luces que se enciendan

rojísimas las luces

y sean bestias

escupiendo

sobre los mausoleos

sólo un día

tiriten de frío azuladas las mandíbulas

y nadie pronuncie

el verbo que calme

sus articulaciones

y todo sea balbuceo

de sabio que atesora

sus cuerpos con asepsia

cuando caigan las crías

en lo ignoto

y en esas horas aprendáis

el idioma absurdo de la muerte

sólo un día

Escena del primer verano

(Un guion antiguo aleja y somete. El padre, la madre, las hermanas. En el centro lo frágil.)

¿Quién puso los regalos en la mesa?

(Alguien se dedica a maldecir. Ayer sabía el escaso valor de su desdicha. Hoy le lloran los otros.)

La que castiga y tira del pelo a las hermanas.

(Sale a escena silenciosa y recorre un nolugar. Un ser solitario la atraviesa. No puede detenerse. Anhela ser feliz en el verano. Se adentra para huir del miedo. Una fuerza la empuja hacia los bordes. Se arrastra cantando.)

La mujer de la eterna sonrisa.

–Las flores se han secado. Apenas sobrevive el ramo

que nos tiró aquella novia. Y alguna rosa, diminuta.

(Sale a escena muda y recorre este nolugar. Se desvive por parecer viviendo. Se acicala como una anciana para el baile. Incluso podría apagar las velas en la fiesta.)

La de palabras durísimas. La exigente.

–La voz quebrada, el cuello rígido, los ojos tristes.

Arrastro los pies y mato la hierba.

Arrastro las palabras. Leo en mi mano la muerte.

Escondo la copa.

(Sale a escena ciega y recorre el nolugar. Llega la noche y recoge pedazos que se desprenden. Ordena la casa y los pedazos con la ayuda del Amor. Llega la noche y organiza cada tristeza. Las guarda en su caja. Es fácil. La acompañan, la atraviesan, la sobreviven.)

La que embauca con sus palabras de poeta.

–La palabra inane, la palabra arenosa, la palabra

llena de agujeros de bala. Balbuceo. Definitivamente

he perdido la capacidad para hablarle a la muerte.

El lenguaje también es una farsa.

(Sale a escena y herida recorre este nolugar. Empuja la silla por el largo pasillo. ¿Debe luchar? Tiene que luchar. Construye su esperanza al mirar las aves. Se sumergen y parecen morir. Emergen victoriosas, las envidia. Quiere ser un animal con una ruta. Migrar hacia la curación.)

La que se cree mejor y da lecciones. La que conoce las respuestas.

–El presente es diminuto. No sé cantar. ¿Debo cantar?

Invento a la otra que asiste, a la otra que ríe,

a la otra que ama por encima del miedo.

La que sueña. Y me digo:

“Da las gracias, no olvides dar las gracias”.

(Sale a escena y recorre el nolugar. Empuja la alegría y la culpa de no pertenecer. La otra atraviesa el espacio con su sonrisa, agradece el verano suave y la piel tostada de la hija, el mar silente para alcanzar la orilla, y cantar.)

Cuanto sé de la belleza me ha sido entregado en el latido aún caliente de los metales. Sé de la víscera, la llaman hígado, y de los jugos que sonámbula segrega para el miedo.

Conoces el susurro de cama articulada

con su onírica materialidad de nido

o el goteo despertando a la vigía

en su amanecida estrepitosa.

Cuanto sé de la belleza se aloja en la palabra árbol, latitud crecida en la columna, vertical símbolo de la supervivencia.

Reconoces el grito sobre la genealogía antigua

de los tullidos.

Y rezas extramuros:

que la muerte no muerda

el borde de sus alas.

Cuanto puedo decir de la belleza me lo enseñó su canto. De él regresa la Mirla. De él aprendimos que el arcano se equivoca.

De los dedos de la madre nace

un hilo de compasión

para tejer sudarios.

Y la boca mastica mentiras

y derrite la nieve piadosa.

De la belleza he aprendido a renacer en la blancura.

Y en sueños susurras:

vengan caballos

atraviesen su pecho y silencien

la máquina servil que confunde

el no latido

con la ausencia de la métrica.

* Poemas pertenecientes a Esta ira (Vaso Roto, 2023).

Zaria Abreu Flores (1973) es poeta, guionista, tallerista, activista disca y autodefensa médica. Su long covid y los padecimientos crónicos que implica esta nueva enfermedad la han llevado a, entre otras cosas, crear Poesía en Pijama: un programa en streaming donde invita a mujeres pacientes crónicas y escritoras a platicar, leer y acompañarse. Este es un espacio que se aleja de los espacios capacitistas en los que, generalmente, se desarrolla cierta vida social de la poesía: las mesas de novedades de las librerías, los salones de lectura, los bares… Lugares todos ellos que exigen cierto tipo de horarios, de movilidad y de una escucha más bien verticalizada que pone los reflectores en la figura monolítica del poeta y se aleja de una escritura compartida. Por el contrario, la poesía de Zaria y de quienes la acompañan se realiza desde otra trinchera: la cama. El eslogan de Poesía en Pijama es “La cama disca como territorio político y la enfermedad como territorio poético”. Tuvimos la fortuna de entrevistarla y de añadir algunos poemas suyos a la conversación.

—La Redacción

Xitlalitl Rodríguez Mendoza: ¿Cómo concebiste Poesía en Pijama?

Zaria Abreu Flores: Nace cuando, después de marzo de 2020, fui de las inauguradoras de la pandemia en México: me da covid y me deja con una serie de lo que yo, en ese momento, creía secuelas y que después me enteré que se trataba de una nueva enfermedad llamada long covid, que me discapacitó altamente, [al grado de que] no me permite salir de la casa, a veces ni de la cama siquiera, y que me ha enclaustrado en ella.

Y lo que empecé a hacer, porque finalmente soy poeta, consistió en un grupo llamado Rivothrillers que hacía performance escénico con poesía, música y varia cosa escénica. Me hacía falta ese contacto y ese leer o decir o versear; entonces empecé a grabarme y [al resultado] le puse Poesía en Pijama porque me la vivía en la cama, en pijama, enferma, y empecé a subir videos grabados todos los martes, de entre cinco y diez minutos, donde leía o decía algún poema; ahí nace. [El proyecto] surge de la necesidad de comunicación, de “salir al mundo”, de conectarse con otras personas, y entonces empieza a haber una respuesta muy amplia de mujeres con enfermedades crónicas y discapacidades que las tienen también en reclusión obligatoria o en sus camas; mujeres escritoras o lectoras con esta necesidad de decir o de ser dichas. Ahí comienza la idea de invitar a gente en vivo; al inicio [los programas] se planeaban de veinte minutos, pensando que no nos iba a dar el aire o “las cucharitas”, como decimos nosotras, pero terminaron convirtiéndose en conversatorios de dos horas donde leemos un poema y otro, pimponeando y platicando sobre la experiencia de escribir desde y con la enfermedad. Y desde y con el cuerpo.

Es un proyecto que ha ido mutando, como fui mutando yo; finalmente, también respondió a las necesidades corporales y las de comunicación, estando ya en una posición muy distinta en el mundo.

Ahora que dices que los padecimientos y la enfermedad van dictando también las formas de escritura, ¿cuáles consideras que sean las mayores diferencias entre una lectura y una lectura discas y una lectura o un texto normado?

Yo pensaría —y esto lo he sentido y lo he leído con algunas de las participantes— que mucho tiene que ver con la relación con el cuerpo. El cuerpo está presente, muy presente en la escritura disca y de todas las maneras posibles: no sólo la “desgracia” de la enfermedad sino el cuerpo, la presencia del cuerpo. [Además,] yo creo que cuando a una le muta el cuerpo, le muta el pensamiento y su modo de estar en el mundo, y eso muta la escritura porque la vuelve más colectiva; una deja de estar escribiendo para sí misma y escribe junto con otras.

Es la escritura de lo inescribible; se intenta escribir lo que no se puede escribir. A nadie puede describírsele lo que es un ahogo cuando el pulmón no te deja respirar, o ciertos tipos de dolores de la fibromialgia, de una migraña… Una escritura imposible que se sabe imposible y que, entonces, adquiere importancia en otros lugares, en el de la comunicación más que en el lugar de la literatura. En este punto la literatura es lo de menos, y lo de más, el encuentro. Se pone en duda un montón de cosas normadas como los cuerpos. A qué le llamamos “salud”, a qué le llamamos “estar sana” —hay muchas personas, por ejemplo, que creen que se escribe para sanar—. Yo creo que escribir no cura nada. A mí me ha mantenido viva el poder contar mi historia pero es distinto, por ese otro lado. Y también creo que, desde Zaria (no puedo hablar por todas las escritoras discas), esto me pasaba desde antes pero se corroboró con la enfermedad y con Poesía en Pijama. Una se aleja de un modo muy consciente de la literatura para abrazar la escritura. La Literatura es esa cosa en mayúsculas y con comillas donde los medios de producción pertenecen mayormente hombres y ciertos grupos privilegiados de poder; en cambio, la escritura es lo comunal, lo que permite decirle a una amiga “¿Te leo algo que escribí anoche?”. En ese sentido, Poesía en Pijama es muy íntimo: tenemos entre unas sesenta y setenta visitas por video, no todas simultáneamente y no todas en vivo; permiten y buscan otro tipo de comunicación. Las discas, las personas adultas mayores… Hay una serie de grupos vulnerables que quedan fuera de todas las ferias del libro, de todas las librerías de renombre, de toda esa parafernalia sin accesibilidad. Poesía en Pijama se aleja de la meritocracia y deja de buscarla.

Por lo que dices, hay muchas lectoras y escritoras que están buscando un sitio lejos de los espacios centralizados y normados, que es donde tendría que estar la poesía…

Ellas no están siendo contempladas, incluso desde los horarios: si tú piensas en una adulta mayor de 65 o 70 años, a la que se le dificulta la movilidad, y la lectura es a las 8:00 de la noche en no sé dónde, ella no puede ir y venir. [En cambio en plataformas como Facebook existe] esta accesibilidad (por eso me he negado a irme de de ahí); fue lo que aprendieron a usar muchas adultas mayores. Tengo muchas butacas de oro para las que llegan a Poesía en Pijama, señoras de la edad de mi mamá (entre 75 años y 80 años) a las que les resulta muy accesible. Como los cuerpos están hechos para degradarse, enfermarse, vulnerarse y discapacitarse, en ese rango de edad se habla justo de este tipo de cosas, del cuerpo y tal: están siendo apeladas. ¿A quiénes convocamos?, ¿dónde y desde dónde lo hacemos? Se convoca desde lo capaz, desde quién puede llegar, quién puede acceder a la información y saber cómo buscarla y encontrarla… Habría que moverse a otros lugares pero que la poesía sea la que se mueve, no pedirle a la gente que se mueva hacia ella.

¿Crees que la poesía podría moverse al campo de la medicina? Muchos de tus textos y muchas de tus ideas circulan alrededor de esta falta de entendimiento por parte de los profesionales de la salud hacia el dolor que no les es propio.

Sería increíble; no tengo la respuesta, pero el intento sería increíble. No es sólo poner la poesía ahí; lo que hay que hacer es ponernos frente a frente médicos y pacientes a hablar en un espacio donde la escucha a las pacientes esté garantizada. Y esa escucha puede corresponder tanto a un poema como a un “Me siento así” cuando voy a consulta. Muchos de los temas que suelo tocar en mi escritura tienen que ver con eso. Ahora andamos planeando con mi madre — quien, como te comentaba que está enferma— impartir talleres de encuentros entre médicos y pacientes que se llaman “Por experiencia, nosotros mismos”. Si el poema no tiene al cuerpo presente, no va a pasar nada porque está ahí, puesto en un papel, y lo desestiman. De pronto, tendrá mucho más peso una biometría hemática en la mano derecha que un poema en la mano izquierda. [Los médicos] están más acostumbrados a los números, a ver si tienes linfopenia o tal otra cosa, que a escuchar tu cuerpo. El cuerpo presente también es la virtualidad. Se habla mucho de vidas que valen la pena ser vividas y de que “La vida está allá afuera”. Para muchas de nosotras, no. Porque no podemos salir. Es recapacitista decir que mi vida no vale la pena por estar en una reclusión obligatoria. Entonces, las vidas valen la pena por ser vidas, por ser nuestras, por estar aquí; no por escribir poesía, no por tal o cual, simplemente por el hecho de existir y estar puestas en este mundo. Esa es como otra de las apuestas de Poesía en Pijama: abrir espacios para decir “Aquí estamos”, “Estamos juntas”, “Tu vida importa”, “Lo que tienes que decir importa” y “Lo que tienes que contar nos importa”. Debemos tocar la medicina porque esta busca una normatividad inexistente en cuestión de salud. Para mí la salud no existe, es un tema de productividad capitalista: “si tu cuerpo es productivo, es sano”; los otros cuerpos somos desechables.

En la emisión de Poesía en Pijama donde invitaste a Elisa Díaz Castelo, dijiste: “La terminología médica que nos va atrapando en la descripción del diagnóstico”, lo que me parece una clara manifestación de la violencia porque la terminología excluye. ¿De qué forma esa terminología se aparece en tu escritura?

Pues la llena, se va colando. Dos cosas suceden ahí: la primera es que la invade, porque una empieza a hablar en esos términos con sus familiares, con sus amistades más cercanas, y empiezan a conocer los términos; una puede decir “Tengo tanto de proteína C reactiva”, y como es un lenguaje que empiezas a utilizar cotidianamente, también nace de esa forma en el poema. La segunda es que, al usar ese lenguaje en el poema y al volverlo propio, se lo arrebatas al otro; al arrebatárselo, lo vuelves tu propio lugar de enunciación y eliges desde dónde hacerlo, ya no le dejas al otro la capacidad de enunciarte sin que tú lo hagas. Elisa Díaz Castelo lo hace también con la ciencia en general. Hay muchos términos médicos altamente poéticos y brutales, pero una puede arrebatar esa enunciación del diagnóstico. Eso ha sido muy importante para mí porque así es como interfiere la enfermedad con el cuerpo.

Intento mostrar mostrar esto con poemas que se vuelven poemas clínicos, pero como juegan con la sensación corporal, la emoción, la tristeza, el dolor y el miedo, también —regreso aquí a tu pregunta anterior— los médicos pueden empezar a entender qué sucede cuando le dicen a alguien “Tiene usted un granuloma”. Más allá de la palabra “granuloma”, empezar a entender qué está pasando en esa cuerpa, en esa mente y en esa corazona.

Mi papá es médico y asegura que hay tantas enfermedades como pacientes; o sea, no podemos decir “gastritis” y ya, sino “la gastritis de…” En ese sentido, todas las enfermedades son enfermedades raras y los pacientes merecemos saberlo.

Tu libro más reciente, Sólo sabemos aullar, ¿se escribió a la par de tu long covid?

Lo que pasa es que yo tenía discapacidades previas y, también, neurodiversidades como el autismo y la epilepsia. Este libro nace de la idea de una muy amiga querida, Claudia Islas, para apoyarme con los gastos médicos. Se trata de una mezcla de poemas escritos con anterioridad y de algunos que pertenecen a este proceso. Sólo sabemos aullar revela esta dinámica de transformación, de lo inabarcable en la escritura, de lo que el lenguaje no puede decir. [Alejandra] Pizarnik, por ejemplo, decía escribir porque buscaba el silencio, un maravilloso silencio. Además de este, estoy buscando un modo de decir lo indecible y, en ese sentido, la búsqueda no se acaba; sabes que no vas a lograr decirlo pero que seguirás en el intento. De ahí aquello de Sólo sabemos aullar. Hay cosas que sólo dicen los aullidos, que sólo dice el grito de desesperación cuando llevas tres días ahogándote, que sólo las dice el llanto o el cuerpo tenso. Intentar ponerlo en palabras es un juego que, de antemano, sabes que vas a perder pero quieres hacerlo para dejar constancia. Sobre todo siendo mujer, quienes somos, cómo enfrentamos y vemos la enfermedad; la enfermedad es castigada, la enfermedad es la nueva versión de la frase “el pobre es pobre porque quiere”: “el enfermo es enfermo porque quiere” y porque no le echa suficientes ganas. Al sistema le ha funcionado muy bien esto de “tú puedes”, “hazlo tú mismo”, y de apelar a una resiliencia que, finalmente, se trata de resistir un golpe tras otro sin quejarnos. Y esos golpes vienen del capitalismo.

Hay más opresiones y violencias sobre las mujeres…

Está comprobado que a una mujer en una sala de espera tardan tres o cuatro veces más que un hombre en darle un analgésico, cuando el umbral del dolor de las mujeres es más alto simplemente porque el cuerpo está constituido para parir y ese constituye uno de los dolores más cabrones que puedan soportarse. Aún así siempre va a asumirse que el dolor es histeria. Ya el término histeria nos viene bastante mal pero sigue ahí. Los síntomas habituales de un infarto son los síntomas que les dan a hombres blancos en edades sanas, lo cual deja fuera al resto de la población. A las mujeres con síntomas de infarto no les duele el pecho (es rarísimo que ocurra), sino la espalda o el cuello, y estas cosas no se saben. Todo está situado, la enfermedad también, y se le sitúa por género y por visión de género. La medicina es altamente patriarcal. Ese es otro asunto importante para Poesía en Pijama: no tiene invitados hombres hetero cis no porque neguemos la existencia de banda disca y enferma en ese sector —hasta he pensado en un especial donde puedan participar—, pero están situados en otro lugar y desde otra perspectiva.

Sólo sabemos aullar apela a esta no literatura, a este tipo de escritura y a decir “aquí vamos a hablar de lo no podemos hablar”. A ese libro le ha ido muy bien con la banda y muy mal con las literatas —o con algunas de ellas, por crudo o por cómo se expresa o por la supuesta revictimización—. Pero eso lo que pasa con la LITERATURA: elige los temas y los modos. Temas y modos que convienen a la meritocracia.

***

Zarkaneana

(Paráfrasis de Sarah Kane para tiempos modernos)

Síntomas: No come, no duerme, no habla, no siente impulso sexual, desesperada, quiere morir. Diagnóstico: Aflicción patológica. Besitran, 50 mg. El insomnio empeora, ansiedad severa, anorexia (pérdida de peso: 17 kg), aumento de ideas, planes e intenciones suicidas. Suspendido tras hospitalización.

Ahora el pez azul está en vaso rojo, desechable, congelándose en la nevera, después de consumir cantidades enormes de lidocaína que puse en ella, primero con gotas cuidadas y contadas:

1 gota, 5 minutos // 2 gotas, 5 minutos //

3 gotas 5 minutos // 4 gotas, 3 minutos //

5 gotas, 2 minutos // 5 gotas, 2 minutos //

15 gotas, 1 minuto // 15 gotas, 1 minuto // 15 gotas, 1 minuto

Luego el gotero completo cuatro chorrazos así nomás de golpe, ya para el final, vaciando el frasquito en una cantidad ridícula de agua… siguiendo las indicaciones de una paginita de internet que dice “¿Cómo matar a pez de forma humana?”

Fluoxetinahidroclorídrica, nombre comercial Prozac, 20mg, aumentados a 40. Pensamientos homicidas hacia varios doctores y compañías farmacéuticas. Humor: Encabronadamente encabronada.

Y eso, “El acto de conmiseración” ese “matar a un pez de forma humana”, es asesinarlo, se elige el método, se toman las precauciones, el tiempo, la practicidad…

Matar a un pez de “forma humana” es dejarlo sin comer durante días, no cambiarle el agua, ser la cabrona que lo tuvo durante meses en una esquina del librero…

Ese pez no es un pez, ese pez no existe, ese pez soy yo siendo yo misma mi “dueña”: el agua sin cambiar durante días (a veces semanas). Ese pez es la representación de mí misma. Una representación tan fidedigna que se me reventaron los ovarios cuando lo vi aletear tantito, subir a la superficie buscando agua: ese pez soy yo matándome dos veces.

Vantral, 75 mg, aumentados a 150. La paciente rechaza el Serotax. Hipocondría. Menciona parpadeo espasmódico. Rechaza cualquier otro tratamiento.

La primera muerte fue silenciosa, sin dramas ni aspavientos. Fue lenta, quedita, en susurro. Bastó con olvidarse de que el pez estaba ahí, lo demás vino solito…

Primera fase: dejarlo morir de muerte natural nada natural.

La segunda muerte fue la contundente, hubo que tomar LA decisión; buscar los métodos “para que no sufra” y es una estupidez porque de cualquier modo ya está muerto, lo mismo hubiese dado estrellarlo contra el piso. Entre el putazo contra el suelo o la lidocaína, ¿cuál era la pinche diferencia? Gol-pes-de-pe-cho.

Deftan, 70 mg. Pérdida de memoria a corto plazo. Discusión con el doctor en prácticas al que acusó de traición tras lo cual se afeitó la cabeza y se cortó los brazos con una cuchilla.

La segunda muerte fue la contundente. Yo voy en la primera, “ser la cabrona que me tiene durante meses en la esquina de un librero”. La segunda será elegir el método. “Que no sufra” dirá la Zaría-dueña de la Zaría-pez. Y será igual de ridículo, de humano, de idiota:

*Golpes de pecho. Que no sufra*

El punto es que, iniciada la primera, no hay retorno y la segunda llegará. Soy la “dueña” (no elegida) en ambos casos. Lo que es, es. No hay acciones. Tomarme una sobredosis, abrirme las venas y después ahorcarme.

– ¿Todo a la vez?

– Así no podría malinterpretarse como una petición de ayuda.

Deftan y Seropram suspendidos. Síntomas de la suspensión: vértigo y confusión. La paciente no deja de caerse, desmayarse y caminar hacia los coches. Ideas alucinatorias: cree que el médico es el anticristo.

Etapa terminal.

Primera fase iniciada

–al borde del término-

NO HAY RETORNO.

La segunda fase llegará, tarde o temprano, eso es seguro.

Quizá hoy lloré tanto porque supe que soy capaz de hacerlo:

Todo suicida es un asesino

todo suicida es un asesino

todo suicida es un asesino

hoy me doy cuenta que también viceversa.

Pensar en levantarse es inútil. Pensar en comer es inútil.

Pensar en vestirse en inútil. Pensar en hablar es inútil.

Pensar sólo en morir,